摘要:为将美国乡村旅游发展的经验运用到北京的乡村旅游发展之中,本研究首先介绍了乡村概念及其内涵;其次,通过文献回顾美国乡村旅游发展的历史、动因、模式及其经验;最后,结合北京乡村旅游存在的问题,提出对北京乡村旅游发展的借鉴与启示:乡村风貌的保持、乡间公路标识体系的完善、旅游服务质量的提升和乡村旅游创新型人才建设、注重不同地区的乡村旅游驱动机制,期望这些经验对未来北京乡村旅游的可持续发展提供参考。

乡村旅游是现代旅游业发展的结果。从世界范围来看,乡村旅游源起于1885年的法国,乡村旅游在发达国家农村地区迅速发展,极大地推动了农村地区的经济发展,被认为是阻止农业衰退和增加农村收入的不可替代的手段,已经成为发达国家重要的旅游方式和新的经济增长模式,并形成新的创汇产业。尤其是20世纪70年代,由于发达国家城市化的高度发展,乡村旅游在欧美得到了大力推动,美国是乡村旅游发展较为成功的国家。根据世界旅行与旅游委员会(WTTC)的统计,2013年美国旅游业产生了2.1万亿美元的经济价值,占美国GDP总量的8.5%,旅游顺差571亿美元,提供了4 079万个工作岗位,占全美就业总量的9.3%,其中旅游产业直接提供了1 564万个就业机会,占全美总就业量的3.6%。此外,美国旅游协会(TA)的数据显示,在美国49个州以及华盛顿特区,旅游业是除了商务服务和医疗服务业排名第3位的产业,2013年每9个人中就有1个人的工作是直接或间接由旅游业创造的。美国旅游取得如此巨大的成就是与其乡村旅游的贡献密不可分的,研究数据表明,美国有近2/3的成年人,即8 700万人到访过乡村地区,十之八九的旅游者是出于休闲游憩的目的。美国的乡村旅游范围很广,西部和西部太平洋沿岸地区国家公园内保护的荒野地均为乡村旅游的重要目的地,根据美国旅游与竞争特别工作组(Task Force on Travel Competitiveness)的分析,国家公园游憩、 野生生物保护区、森林、海洋保护区以及其他联邦政府管理的水陆区域在2010年的经济中贡献超过620亿美元,并提供了61.2万个就业岗位,这些区域是美国重要的乡村旅游目的地。

我国是农业大国,也是乡村大国,乡村旅游的发展不仅可以缩小我国城乡收入差距,而且也有助于新农村建设,有效解决三农问题。有数据显示,2012年我国乡村旅游年接待游客7.2亿人次,年营业收入达2 160亿元,全国共有8.5万个村庄开展乡村旅游,全国乡村旅游经营户超过170万家,从业人员达2 600万人,其中农家乐150万家。近年来,中国政府已充分认识到我国发展乡村旅游的重要性。 1998年,国家旅游局首次推出了“华夏城乡游”可以看做是中国乡村旅游觉醒的标志。此后,随着中国城市化进程的加快,城市居民对休闲产品的增加使得乡村旅游得到了快速发展,国家旅游局将2006年确定为“乡村旅游年”后,中国乡村旅游进入了一个全新的发展时期。2014年11月,国家发改委、环保部、国家旅游局等部门联合发布了《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》,鼓励有条件的重点村建成有历史记忆、地域特色、民族特点的特色景观旅游名镇名村,开展乡村旅游,带动农村劳动力就业。然而我国的乡村旅游起步较晚,仅仅经过了近30年的发展。经济发达的大都市郊区是乡村旅游发展成功的地方,其中北京的乡村旅游是我国乡村旅游发展的典范之一。20世纪80年代后期在昌平十三陵首次出现了观光桃园之后,北京的乡村旅游迅速发展起来,截止到2011年,北京市乡村旅游接待的总人数为3 511.8万人,比2010年增长了5.5%。旅游收入达到30.4亿元,比上一年增长20.9,人均消费为86.5元。北京乡村旅游的发展不仅丰富了旅游、休闲和度假等多种游憩活动, 而且改变了京郊传统的经济格局和经济社会形态, 更为重要的是,北京乡村旅游的健康发展能够对我国乡村旅游起到带动示范作用,但在其快速的发展中也存在着发展模式趋同、乡村性消失、服务设施不健全、缺乏地域文化以及服务质量差等问题。

鉴于此,本研究选取农业资源极为丰富,有着悠久乡村旅游传统、乡村旅游开展比较成功的美国作为研究对象。在查阅国内外相关文献以及实地考察的基础上,重点阐述了美国乡村旅游的起源和发展动因、资源依托、开发模式和政策机制,探究美国乡村旅游的发展经验;同时结合北京乡村旅游存在的问题,提出值得借鉴的经验,旨在促进北京地区乡村旅游的可持续发展,并能够在全国乡村旅游的发展中起到引领示范的作用。

1、乡村旅游的相关概念

1.1乡村的国际标准

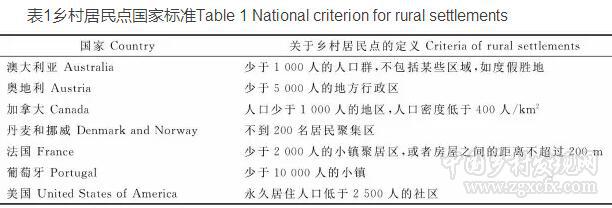

美国学者兰恩根据如下3个主要特征来划分乡村:1)人口密度和乡镇规模;2)土地利用与经济情况;3)传统的社会结构。如果乡村地区被认为主要是非城市的,那么根据定义,它们具有较低的人口密度和相对较小的乡镇规模。当然,人口密度由于地区和国家之间的差异会有较大的变化(表1)。 意大利和西班牙使用相同的数字。 基于美国2000年城市地区和非城市地区的人口普查分类,美国现有2 052个非城市郡,占据国土面积的75%,全美17%(4 900万)的人口居住在这里。在这个划分体系中把都市区域称之为城市,把非都市区域称之为乡村;每个乡村是由开放的田野和居民点组成,并且不超过2 500人。美国农业部经济研究服务中心(Economy research service)把美国永久居住人口低于2 500人的社区划分为乡村,介于2 500~ 19 999人之间的划分为城市化程度较低的社区,永久居住人口超过20 000人的为城市。相比其他国家而言,我国的乡村划分没有非常明确的人口密度规定,根据中国国务院城乡划分标准的规定,把城镇和城镇型居民区以外的地区列为乡村。

表1乡村居民点国家标准Table 1 National criterion for rural settlements

1.2乡村旅游的内涵

对于许多旅游者来说,特别是那些在大城市生活和工作的人,他们对乡村旅游的喜欢和热爱,不仅仅是那些有形的、看得见的特征,乡村的内在品质, 例如开放的空间,新鲜的空气,对于游客更具吸引力。换句话说,尽管乡村这一概念的建构,不仅是根据其地域性和社会特征,而且还作为一种抽象的概念,在人们每天的谈论中使用的一种社会建构或者认同,区别于人们在都市的体验。因此,从这个意义上,乡村旅游可以定义为包括是基于一些发生在农业地区或者非都市区域的活动和事项的“乡村体验”。当然,之所以被称为乡村旅游应该包括如下的几点要素:1)发生在农村地区;2)功能上是乡土性的,有着开放的空间,与自然世界,文化遗产,传统社会有着紧密的接触;3)规模上是农村的,无论是建筑物还是定居点都是小规模的,这点和大城市的摩天大厦和大规模的人口集中完全不一样;4)本质上是传统的,成长是渐进的,有机的,和农村的家庭有着联系的。有学者认为“乡村是一种独特的生活方式,从而人们可能愿意去造访一个乡村社区;乡村也被理解为是一个安全的地方,有固有的价值观, 被开放空间和自然界的美丽所包围,游客能够受到尊重并被友好对待”。世界经济合作组织(OECD) 强调“乡村性”是乡村旅游的核心和独特的卖点,保持乡村性的关键是要做到小规模经营、本地人所有、 社区参与以及文化与环境的可持续。当现代(城市)生活节奏变得越来越快,一方面带来了更大的生活压力,另外一方面人际关系不如传统社会富有人情味,人与人之间缺乏真实性,导致都市生活的冷漠,乡村已经越来越多地被看作是一个乌托邦的存在,一种对现代生活的反叛,一个让人向往的“香格里拉”。人们渴望从都市喧嚣的现实中逃离到一个怀旧的、忘却压力的地方。实际上,乡村旅游的奇妙之处就是可以为都市人提供另外一种生活方式的体验。体验者可以感受到乡村舒缓而充实的生活节奏,可以享受优美的田园风光,可以寻求和城市文明不一样的乡土文明。乡村旅游的发展,离不开其背后的发展推力:经济的增长,生活水平的提高,城市化的推进。从国家的现代化程度来看,越是现代化程度高的国家,其乡村旅游就发展的越好,相反,现代化程度低的国家,自身的乡村旅游发展比较缓慢, 但是并不妨碍他们自身成为现代化程度高的国家或地区的国民作为前现代化的旅游体验地。同样的道理,很多发达国家的游客特别喜欢到发展中国家去旅游,在于他们认为这些国家保留了比较非现代,非西方的特征。但是不可忽视的事实是西方发达国家在实现现代化转型过程中,对以往具有乡村特质的东西保持往往比发展中国家要更好。

2、美国乡村旅游发展模式

2.1起源及动因

2.1.1起源

现代乡村旅游起源于19世纪中后期的英国,大量城市居民最初是以休闲为目的走进乡村。真正意义上大众化的乡村旅游始于20世纪60年代初的西班牙,西班牙率先对加泰罗尼亚(Catalonia)村落中的遗产资源进行开发,把贵族古城堡改造成富有特色的乡村旅馆,同时开发了一些农庄和农场,形成极具地域特色且产品类型多样化的乡村旅游接待地。美国的乡村旅游起源于19世纪,兴盛于上世纪70年代末、80年代初。美国乡村旅游的起源具有以下动因:铁路的发展、公共土地用于户外游憩、第二次世界大战的相关因素以及一系列政策刺激。

2.1.2动因

1)铁路的修建与公路网络的建立的直接促进作用。美国第一批乡村旅游目的地是通过铁路发展起来的,在美国的黄石、约瑟米蒂国家公园以及加拿大的班夫国家公园,早期自然爱好者的投宿地是铁路公司修建铁路时用作铁路工人休息的场所。铁路的贯通对于乡村其他方面的发展也是非常重要的,例如在北美的钓鱼小屋和露营地。洲际公路网络的迅速发展为到访乡村地区提供了便利条件,随着道路的贯通,道路周边的门户社区(Gateway community) 成为了重要的旅游目的地,当地社区从矿业、渔业、 农业等产业转变成为了旅游产业。

2)美国国家公园系统建立的间接促进作用。美国乡村旅游的早期发展是和公共土地提供户外游憩用途密切相关的,20世纪初的罗斯福政府期间,在许多爱好自然的保育人士的推动下,美国建起了国家公园系统,尤其是1905年美国林务局的成立及随后1916年国家公园管理局的成立,使得大片自然风光优美的荒野地被预留出来作为保护和游憩的双重目的。20世纪50年代后期和20世纪60年代期间,公共土地政策倾向于游憩利用,最重要的且改变了如何利用资源的联邦法律是1964年通过的荒野法案(Wilderness Act),有学者认为这期间(1958—1968年)是户外游憩的黄金时期,也是美国乡村旅游大力发展的时期。

3)二战对乡村旅游的贡献。在北美地区乡村旅游的大发展是与第二次世界大战密切相关的。二战后不久,乡村旅游便在美国和加拿大繁荣起来,总结起来有2个主要原因。其一是二战供应过剩的装备用于乡村游憩并提升了乡村经济,如吉普车用于越野旅行、战后遗留的橡皮筏用于漂流;其二,战后归来的军队产生了大量的户外游憩的需求,深受大众喜欢的越野(Downhill)滑雪产业促进了主要乡村旅游目的地的建立。

2.2美国的游憩郡及游憩活动

2.2.1游憩郡

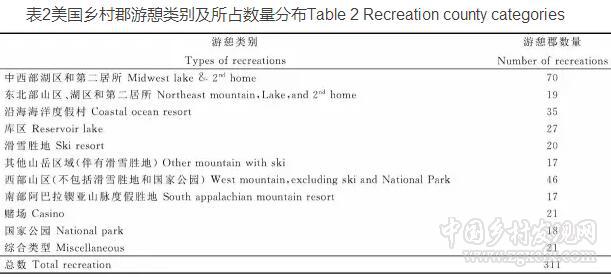

游憩郡(Recreation county)是美国乡村旅游发生地的独特名称,游憩郡的由来是比尔和约翰逊(Beale and Johnson)使用了1993年预算管理办公室(OMB)关于开展旅游的非都市区域的定义,通过设立一定的指标,选取一定数量的知名乡村游憩区作为样本进行验证而产生的。具体的做法是,比尔和约翰逊在基于经验衡量游憩活动的基础上并考虑与旅游相关的就业和收入水平以及季节性住房3个主要因素,通过综合调查并计算工作收入来自与游憩相关的产业所占的份额,这些产业包括游憩娱乐、住宿、餐饮以及房地产等,计算并构建了与乡村游憩相关的3个主要指标的加权平均值(即就业所占权重为0.3,收入所占权重0.3,季节性住所所占权重0.4),得分大于0.67(满分为1)的被认为是游憩郡,确定了285个非都市化游憩郡。后期根据地理位置、自然环境优美适宜度和游憩方式,几经调整,确定为311个游憩郡,美国经济研究局(ERS)已采纳这个数据作为游憩郡的数量,311个开展游憩活动的郡分布在43个州,主要集中在美国西部、五大湖区和东北部。

在游憩郡分布的不同区域,游憩类型也有差别。 在美国西部,有充足的机会去远足、爬山、钓鱼,并在许多国家公园和滑雪度假胜地开展了多项适合冬季的户外活动。相反地,在东北部和五大湖区游憩郡最集中的区域,特别是在新英格兰和纽约州的北部, 大部分游客已经在湖边建立了长久的第二居所。许多这类地区已经有了重要的冬季游憩活动,包括摩托雪橇和滑雪,该区域的游憩郡在美国经济研究局的自然适宜度指数调查中得分比西部更高。关于美国乡村郡游憩类别及其分布见表2。

表2美国乡村郡游憩类别及所占数量分布Table 2 Recreation county categories

2.2.2游憩活动

1986年欧洲共同体委员会(The Commission of the European Communities)把乡村旅游界定为 “不仅仅是农场旅游和农业旅游,而是所有在乡村地区的旅游活动。”欧洲委员会(Council of Europe) 对乡村游憩活动进行了详细的分类,美国的乡村游憩活动也是集休闲娱乐、文化教育、康体健身、探索求知等于一体的新型休闲旅游形式,主要游憩活动如:徒步、骑马、滑雪、垂钓、游泳、漂流、风帆冲浪、热气球、滑翔机、各种球类活动、攀岩、洞穴探险、民间文化体验学习、健身修炼及疗养等活动,游客以到访周边和短途旅游为主。

2.3乡村旅游资源及产品类型

乡村旅游是以乡村旅游资源为依托的旅游活动,乡村旅游资源主要包括农田农事、森林、水景和村舍等自然景观和历史文化遗产景观。农田和农事活动是构成乡村景观的主要资源。森林是构成乡村景观中不可缺少的组成部分,是全球非常重要的生态资源,在乡村旅游中也扮演着重要的角色,如林中漫步、野营地和林阴道公路赛车等游憩活动的开展。 无论是自然河流、湖泊或海水还是人工水体,如水库和运河,都是许多乡村景观的重要组成部分,同时也是重要的乡村游憩资源,在很多乡村地区,水体可以用来开展各种户外游憩活动,如游泳、垂钓、乘坐独木舟、皮划艇、漂流以及风帆冲浪等,皮划艇漂流在美国越来越受到大家的欢迎。目前欧美发达国家的乡村旅游主要可以概括为3种形式:1)休闲度假型; 2)参加劳作型;3)科考、修学等其他类型。根据乡村旅游开发项目的资源依托、游客的旅游动机来划分,美国的乡村旅游产品主要包括以下几种类型: 遗产旅游、自然旅游/生态旅游以及农业旅游。

2.3.1以遗产资源为依托的遗产旅游

遗产旅游是一种休闲旅游,包括历史文化遗产, 旅游者能够体验那些代表或再现历史真实场景的场所和活动,如主要分布在美国俄亥俄州、宾夕法尼亚州和印第安纳州的古老民族阿米什(Amish)人的生活方式,他们拒绝使用电力和汽车等现代化工具,过着日落而息,日出而作的生活,吸引了广大游客到访他们的社区。Baldwin认为田纳西州东北部的当地文化节庆是一个很成功的乡村旅游项目,使当地居民充分参与,并带动了当地的经济发展。 DeLyser认为美国西部利用其丰富的历史文化塑造了鬼城,由于鬼城和现实完全不同从而吸引着大量的游客。此外,乡间废弃的钢铁厂、玻璃厂、煤矿、 采伐场、内战遗址、名人住址等,都可作为乡村遗产旅游资源而加以开发利用。

2.3.2以自然、生态资源为依托的自然旅游/生态旅游

主要是指到访自然区域,欣赏自然景观,如野生动植物的旅游。在20世纪初的罗斯福政府期间,美国的国家公园系统被建立起来,成片的风景区和荒野地的最佳区域被预留出来作为保护和游憩的双重目的,在美国西部,有充足的机会去进行远足、探险等户外游憩活动。由于游客的游览会被严格的限制被认为是被动的旅游,同时游客可参与各种户外游憩和探险活动,也被认为是主动的旅游,这类型的乡村旅游需要当地社区经济、游客和环境协调发展才不会破坏自然景观,保持可持续的发展。旅游与竞争特别工作组的研究显示,未来50年,游览国家公园,到生态环境优美的景区露营、徒步旅行等将成为一种趋势。

2.3.3以农业资源为依托的农业旅游

是以农业资源或农场、牧场为依托,出于娱乐、 教育参与到农业活动中的旅游。这种兼有娱乐和教育培训意义的参与式的乡村旅游形式,满足了游客体验乡村生活的愿望。主要包括农产品市场、 乡村音乐会、宠物农场、采摘果实、收割节庆、葡萄酒酿造厂、牛奶场、农业历史博物馆、以及私有农场游憩活动如打猎和越野滑雪等。与农事相关的节庆活动的增长是乡村旅游发展的新尝试,一些节庆事件自从1931年以来以每年4.6%的增长率在增长, 然而,仅仅在20世纪80年代被记录的就有近40% 的增长。如旧金山半月湾南瓜艺术节,北卡罗来纳州的草莓节,加州吉洛伊(Gilroy)大蒜节,威斯康辛州的西摩(Seymour)声称自己是第一个卖汉堡包三明治的地方,每年举办汉堡节。还有极具乡村景观的纳帕谷(Napa Valley)以葡萄园种植而闻名, 而明尼苏达、威斯康辛、密西根州以其特有的农业种植结合五大湖区的自然美景形成优美的乡村景观。 “田间艺术”诸如乡村雕刻、瓜果造型、庄稼组画和农作物写实的景观日渐兴起,如密歇根州东北部的弗兰肯默斯(Frankenmuth)农场种植成片的南瓜,在万圣节到来之际吸引大量的游客前往购买南瓜并进行雕刻。美国堪萨斯州出生于农民家庭的斯坦·赫德首创的“庄稼画”艺术,最为著名的是其根据梵高的名画 《向日葵 》在乡间的土地上创作的一幅8.1hm(20英亩)大的《向日葵》“庄稼画”,独特的庄稼地绘画吸引了大量游客,轰动一时且被各地广泛效仿。

2.4市场主体及政策监管

2.4.1市场主体

经过对一些旅游市场的调查,有多方面的市场趋势预示着美国乡村旅游积极发展的信号:如民众对遗产、传统和乡村生活真实性增加的兴趣;利用每年的节假日在乡村地区进行短暂休息的愿望;民众健康意识的增加,对乡村生活的积极诉求,重视诸如新鲜空气、活动的机会和无压力的情形;对高性能的户外装备(从户外服装到山地自行车和高科技攀岩设备等)的兴趣在增加;以及期望寻求幽静的地方并在一个安静的自然场所放松等。由于以上这些市场趋势催生了很多乡村旅游新产品,包括注重遗产和文化产品的开发,发展特殊市场,如观鸟、高尔夫,开展农业旅游等。美国的乡村旅游的市场主体是国内居民,乡村地区是很受国内居民欢迎的旅游目的地,游客主要来自周边城市的居民,外国旅游者很少。根据美国商务部的统计数据,到访美国的国际游客平均访问1.6个州,尽管他们每次旅行平均停留15d。但大部分国际游客不愿意远离这些被称为消费中心的城市地区。在对明尼苏达州的游客特征分析显示,大部分到访乡村旅游目的地的游客来自明尼苏达州内。在州内的国际游客主要是来探亲访友或者参加大城市的会议的目的, 在密歇根州也有类似的游客特征。美国交通部的旅游调查显示这不仅仅是中西部的情况,有超过半数以上的旅游行程是在161km(100英里)左右, 但是出发地和目的地都是在同一个州内。

2.4.2政策支持的内在驱动机制

随着美国乡村经济的不断变革,美国各级政府官员,社区代表及居民都在寻求振兴乡村经济的手段,发展乡村旅游是一种重要的经济形式。值得一提的是美国的联邦政府的一些户外游憩政策间接促进了乡村旅游的发展,1958—1968年,是美国户外游憩黄金期。这期间联邦政府出台了很多政策法案促进户外游憩的发展,如户外游憩资源评估委员会(Outdoor Recreation Resources Review Commission,ORRRC)的成立、国家荒野保护体系(the national wilderness preservation system)的建立、国家荒野和风景河流法案(The National Wild and Scenic Rivers Act)以及国家步道系统法案(The National Trails System Act)的通过和体系的建立,而这些公共土地政策的制定和推行间接促进了乡村旅游的发展。同时美国乡村旅游的发展在很大程度上得益于各州所制定的相关政策,各州都成立了自己的旅游管理机构,制定适合自己发展的政策,都有一个负责市场营销的机构,对乡村旅游的发展起到了很大的作用。比如在美国,随着农业人口向非农产业的转移,美国村镇开始萎缩,城乡收入拉大,在此背景下,各地的州立政府寄希望发展乡村旅游能够缩小城乡差距,并为之创立了比较好的宏观环境,目前有30多个州有明确针对农村区域的旅游政策,其中有些州还明确提出重点发展乡村旅游,极大地促进了美国乡村旅游的发展。此外,各行业协会、非营利性组织、社区和企业高度统一协调,共同促进了美国乡村旅游的发展。

3、经验借鉴

美国著名旅游规划专家Gunn等认为成功的乡村旅游发展必须具备3个条件:社区提供基本的服务如住宿和饮食,旅游吸引因子及交通,这只是发展初期的基本层面。 北京市郊区占地面积1.53km,占北京市总面积的93%,具有300多万农业人口。北京的乡村旅游处于全国乡村旅游发展的前列,是我国乡村旅游发展的典范,由于北京的民俗和历史文化资源特色,结合“三都”(古都、首都和现代化大都市)的地域特色,使得北京的乡村旅游逐渐呈现出不同于成都、云南的特点,构成了2009年国家旅游局在全国推广的乡村旅游的“北京模式”的重要方面。但是由于近几年乡村旅游发展过快,在发展过程中,存在一系列的问题,诸如乡村旅游内涵不够突出、产品不注重乡村体验、道路标识体系不够完善、创新人才的缺乏等。在发达国家中,美国是乡村旅游开展比较成功的国家,一方面源自美国是一个农业资源极为丰富的国家,有着悠久的乡村旅游传统;另外一方面也和联邦和当地政府的旅游发展政策密切相关;同时非常注重乡村自然资源的保护和乡村旅游文化内涵的挖掘。根据美国乡村旅游的发展经验,得到如下启示:

3.1保护乡村资源,体现乡村风貌

虽然乡村旅游的概念众多,但学者们普遍达成的共识是乡村性(Rurality)是吸引旅游者的重要基础。美国的乡村旅游非常重视乡村特色的保持, 乡村旅游产品主要依托于乡村遗产旅游资源、乡村的自然景观元素以及农业旅游资源所开发出的产品。北京是一座拥有3 000余年的建城史和778年的建都史的城市,其乡村景观有着悠久、独特的历史价值以及深厚的文化和古老的民俗,是一种重要的农业文化遗产,北京的乡村景观建设存在乡村景观风貌逐渐丧失、并日趋城镇化等问题。应通过相应的乡村元素:如乡村自然植物(桃花、柳树)、农田, 如菜畦等形成房前屋后垂柳桑田的美丽景色;乡间的动物;乡土建筑;农耕劳作,乡间生活方式等。北京的乡村旅游开发应充分保持并挖掘这些乡村元素,还原游客一个真正的乡村风貌,这是保持其持续吸引力的有效手段。

3.2完善道路标识体系

美国乡村旅游的发展和公路建设密切相关,美国的高速公路体系,州级公路交通网,及其他的二级道路网的完善,使得驾车能进入几乎所有的美国乡村地区,公路的发展带动着乡村和乡村旅游的发展。北京市的乡村公路与国、市、县道有效衔接, 形成了四通八达的公路网系统,大层面的基础设施建设发展迅速。但是北京市乡村交通建设中仍存在着一些细节性的问题,如道路标识缺失,不利于引导游客方便地到达目的地,乡村旅游区交通标识引导体系的设置完善是发展北京乡村旅游的重要举措。

3.3注重乡村体验,提升服务质量

据美国一项实证研究指出,一次令人愉快的乡村旅游体验,是由游客对农村的生活形态进行整体性的接触而产生,其中与农家人际交往、体验农家的生活劳作方式的经验是最令游客难忘的,从而产生巨大的回归吸引。在美国乡间古老村舍内的食宿活动是当地旅游的特色,包括乡村住所、家庭旅馆和乡村餐厅。游客住在主人家里,在家中与屋主共用早餐和晚餐,农舍主用自己农场的农产品为客人提供饭菜,能够使游客和主人面对面的交流,了解情况,游客能受到屋主的欢迎并品尝到真正新鲜的农作物和地方特色产品,甚至一起劳作。通过这些活动,使他们认识了大自然的价值,加强了城乡居民之间的交往和认识,这正是游客很感兴趣的地方。美国的城乡差别较小,乡村旅游过程中的服务设施与服务质量完全可以跟得上,游客不会有城乡间的落差。北京乡村旅游在发展过程中存在整体接待水平偏低、配套设施不完善以及卫生条件有待提高等现象。乡村旅游管理人员和从业人员的文化程度较低,乡村旅游的迅速发展与低素质乡村旅游经营管理人员和从业人员相矛盾,很多乡村旅游处于粗放经营阶段,形成轻管理、低质量、低收入的恶性循环, 导致游客无心逗留,缺乏愉快的乡村旅游体验,严重制约了北京乡村旅游业的发展。为了更好地发展北京市的乡村旅游业,政府应主导举办各类学习班,提升经营管理者的服务水准,进行精细化管理。

3.4与地方大学合作,推进乡村旅游创新型人才建设

美国今天的乡村旅游之所以快速健康地发展, 与美国高等院校提供的推广服务及研究有很大的关系。根据美国的莫利法案(The Morrill Act)而建立的增地大学的职责之一就是为当地社区服务,为当地的社区发展设置当地需要的专业并培养人才。乡村或社区旅游是他们服务工作的重点之一,很多学校也发行了大量的乡村旅游指南和工作手册以帮助当地社区理解和管理旅游,保证了乡村旅游的健康发展。北京结合市场需求,借鉴国内外乡村旅游的成功经验,目前正在全面推动8种乡村旅游新业态, 如汽车营地、葡萄酒庄、创意农园、教育农园等。这就需要着力培养一批乡村旅游创意人才队伍,进一步提升北京乡村旅游创意与经营管理水平,北京地区高校众多,有极其便利的条件,政府管理部门应积极探索与高校之间的长期合作,持续不断地为北京乡村旅游的发展提供智力支持,促进北京乡村旅游的健康有序发展。

3.5注重乡村旅游发展的内在驱动机制

美国乡村旅游发展基于其地理条件,历史发展, 地方特色,政府采取因地制宜的政策来培育不同的乡村旅游发展的内在机制,注重开发各地区乡村旅游发展的差异性,朔造个性鲜明的乡村旅游形象。 例如,在美国的怀俄明州,尽管该州有着黄石公园的优美壮丽,但是在90年代开始,该州还宣传牛仔文化,为当地增加了有着特色的牛仔文化。同样的,北京具有丰富的民族、民俗和历史文化资源。对于有着深厚历史文化的古村落,不应只停留在传统的吃农家饭、住农家屋和观光采摘等基本形态中,而是从人文、历史的角度来开发,挖掘乡村旅游人文内涵, 用核心文化不可复制的差异性来朔造当地旅游的品牌。因此,北京乡村旅游的内在地域文化资源和现实背景的独特性,结合外在政策的驱动力,构成了 “北京模式”乡村旅游的有效驱动机制。

中国乡村发现网转自:中国农业大学学报2015年05期

(扫一扫,更多精彩内容!)