——基于农村迁移人口生育率变动的分析

摘要:改革开放之后,随着我国城市化的快速推进,乡-城人口迁移规模也越来越大,并且由于农村青壮年人口的迁移倾向远大于老年人口,我国乡-城人口迁移从总体上看主要表现为农村青壮年人口向城市的大规模迁移流动。乡-城人口迁移会对农村人口年龄结构及老龄化演进产生较大影响,其影响既包括农村迁移人口的年龄结构差异所产生的影响,也包括农村青壮年迁移人口生育率变动而产生的影响。那么,基于农村迁移人口生育率变动的分析,则是揭示乡-城人口迁移下的农村老龄化演进机理的一个重要视角。

关键词:乡-城人口迁移;农村老龄化;生育率变动

改革开放之后,随着我国城市化的快速推进,乡-城人口迁移规模也越来越大,并且由于农村青壮年人口的迁移倾向远大于老年人口,我国乡-城人口迁移从总体上看主要是农村青壮年人口向城市的大规模迁移流动。乡-城人口迁移会对农村人口年龄结构及老龄化演进产生较大影响,其影响既包括农村迁移人口的年龄结构差异所产生的影响,也包括农村青壮年迁移人口生育率变动而产生的影响。那么,乡-城人口迁移下的农村迁移人口生育率变动趋势如何,又如何影响着农村人口转变以及农村老龄化的演进呢?对此,本文将基于农村迁移人口生育率变动视角,剖析乡-城人口迁移对农村老龄化演进的内在影响机理。

一、人口生育率变动与人口老龄化

人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量相对减少、老年人口数量相对增加而使得老年人口在总人口中所占比例不断上升的动态过程。人口老龄化发生的速度和方向主要受三个因素的影响,不同因素相互独立并共同推动着人口老龄化进程。影响因素之一是人口生育水平或生育率变动,生育率的下降(引起生育率下降的因素很多,如经济社会发展、生育政策以及人口迁移等),即意味着育龄妇女所生育孩子数量的减少,从而使得少儿人口在总人口中比重的下降及老年人口比重的相对上升;影响因素之二是人口死亡率及预期寿命的变动,死亡率的下降及人口预期寿命的延长则会提高老年人口在总人口中所占的比重;影响因素之三是人口迁移,一方面人口迁移会引起迁移人口的生育水平或生育率的下降,另一方面人口迁移也会由于年龄-迁移率差异,继而改变了迁出地与迁入地的人口年龄结构和老年人口比重,最终加速或减缓了迁出地和迁入地的人口老龄化程度。

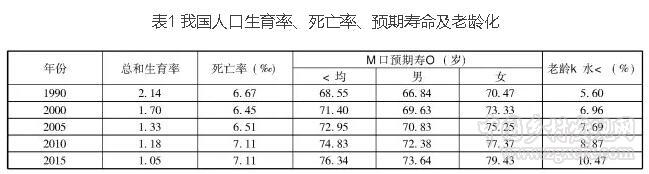

人口统计数据显示,从1990~2015年的20多年间,我国人口平均预期寿命已从68.55岁提高到了76.34岁。显然,人口预期寿命的延长是加快我国人口老龄化进程的因素之一,但较之于人口生育率的快速下降,我国人口预期寿命延长对人口老龄化的影响要小得多,而人口生育率的快速下降对人口老龄化的影响则要更大一些。影响我国人口生育率的因素主要有以下几个方面:一是孩子的养育成本,改革开放之后,我国家庭用于孩子的养育费用发生了巨大变化,从而抑制了人们的生育意愿;二是生育的观念与动机,曾经的“养儿防老”等传统生育观念与意识已逐渐淡化;三是生育政策的效应,长期实施的一胎化政策已根植于人们的生育行为与决策,而成为家庭常态化的生育状态。由于上述相关主、客观因素的改变,即使我国已采取全面放开二胎政策,也只能在短期内刺激较为低迷的人口生育意愿,而无法根本逆转我国人口快速老化趋势。下表1中的数据是改革开放以来我国人口总和生育率、预期寿命及老龄化水平的动态数据,相关数据也充分说明了人口生育率的快速转变是影响我国人口老龄化的主要因素,人口生育率下降幅度较大,人口预期寿命延长幅度相对较小。因此,若不考虑人口预期寿命及死亡率变动等因素,那么人口生育率下降越快,老龄化水平上升也越快,人口老龄化问题也愈加突出。

二、乡-城人口迁移对农村迁移人口生育率的影响

在乡-城迁移中,随着进城农村迁移人口收入水平的逐步提高,其社会福利及社会保障条件也会随之得到一定程度改善,基于“养儿防老”的农村传统家庭养老方式的经济社会基础发生了较大变化,农村迁移人口生育子女意愿相应降低。此外,乡-城人口迁移提高了农村迁移妇女的就业机会,并使得她们能够获得更多的教育、学习、培训及升迁的机会,这些都增加了农村迁移人口中的育龄妇女生育机会成本,从而进一步促使农村迁移流动妇女更倾向于晚婚、晚育和少育,继而也就降低了其生育率。

(一)乡-城人口迁移中的农村迁移人口生育率变动

直至2016年全面开放二胎之前,除少数因政策允许而生育了二胎以外,我国城市普遍实行一胎政策,城市计划生育政策实施比农村严格得多,农村人口生育率通常比城市要高。这种状况和农村社会养老保障制度长期缺位存在着内在关系,农村社会养老覆盖面有限、水平较低,“养儿防老”观念仍具有相当的客观基础和现实需求,家庭养老方式在农村养老中仍发挥着主导功能;再加之农村养育子女的直接及机会成本较之城市低许多,于是农村人口生育意愿和生育率水平也就高于城市。农村迁移人口中“超生”与“偷生”问题曾较为突出,并给城市计划生育管理工作造成了一些不利影响。当然,在现阶段,我国农村人口大规模迁移流向城市的根本目的是为了改善其经济社会生活条件和寻求就业机会,为了逃避农村计划生育政策约束而进行迁移流动的情况已微乎其微。随着进城的农村迁移人口经济社会生活条件的不断改善,其生育观念和生育行为已发生较大变化,“少生、优生和优育”已成为农村迁移流动人口生育价值观的主流,即乡-城人口迁移加快了农村妇女生育观念的转变。即使生育政策日渐宽松,迁移流动中的农村育龄夫妇已越来越不愿意多生多育。

从世界各国城市化发展的基本经验来看,一般都经历了三个阶段,即城市化水平30%以下的起步阶段、城市化水平30~70%之间的加速发展阶段以及城市化水平70%以上的高位趋缓阶段。在城市化的加速发展阶段,包括人口在内的各种资源要素向城市流动聚集的速度加快,人口城市化水平快速上升,保持着年均1%左右的速度持续上升。改革开放之后,尤其是1990年代以来,我国城市化进程加快,自1990~2015年的20多年里,我国人口城市化率从26.41%提高至55.88%,年均提高1个多百分点(见下表2)。表2中的相关数据表明,目前我国城市化进程正处于加速发展阶段。若假设未来10~20年间仍能保持年均提高1%的速度,那么到2030年前后,我国人口城市化水平将达到70%左右。这意味着在未来10~20年的时间里,我国每年仍将有1000万人以上的农村人口迁移向城市,而这些迁移人口的年龄结构基本以年轻型为主,并且正处于生育能力的旺盛阶段。那么,由于人口流动会使得农村流动人口的生育率发生显著下降,大规模的乡-城人口迁移的结果必然是农村人口总量和生育人口数量的急剧减少,相应地农村人口的生育水平也将会不断下降。

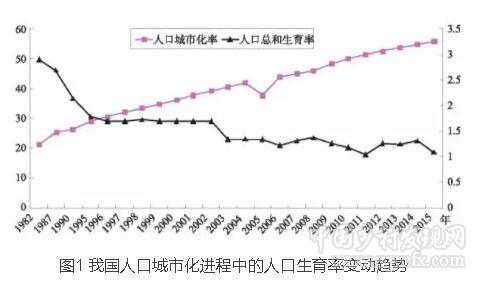

从发达国家经验及我国现实情况来看,随着人口城市化进程的加快,在农村青壮年劳动人口大规模迁移流向城市后,城乡人口空间的分布结构随之发生了巨大改变,农村人口的生育率以及人口生育水平通常也会呈现出下降趋势。即使相关发达国家采取了一些鼓励生育的政策措施,最终仍旧无法激发育龄妇女的生育意愿,人口生育率长期低于更替水平之下。例如,1950年,日本人口城市化率为37.3%,总和生育率为3.7;而到了1995年,日本的人口城市化率已达到了78%,此时人口总和生育率则下降至1.4,远低于更替水平之下。同样,对于我国而言,也同样表现出了这一基本趋势。图1较为直观地反映了自20世纪80年代初期以来我国人口城市化进程中的人口生育率变动趋势,即随着人口城市化率的不断提高,人口的总和生育率却出现了较大幅度的下降,以至于降低到目前的更替水平之下。

数据来源:人口城市化率是根据《新中国55年统计资料汇编(1949-2004)》及2006-2016年《中国统计年鉴》的人口数据计算整理;人口总和生育率是根据历次人口普查数据,1%人口抽样调查样本数据以及1‰人口变动调查样本数据计算整理。

(二)乡-城人口迁移对农村迁移人口生育率影响机理

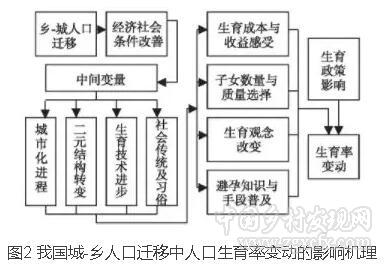

乡-城迁移中的迁移流动人口生育率变动是在经济、政治、社会、文化、心理及生育政策等因素相互影响下的一个复杂过程。随着经济发展水平的提高、生活方式的变革、人口素质的提升、社会公共服务的改善以及生育政策的调整等相关因素的变化,继而降低了家庭的生育意愿和人口生育率水平。因此,我们在分析乡-城人口迁移下的迁移流动人口生育率变动时,通常就是建立在经济、社会、文化及生育政策等研究视角上进行阐释分析。在影响人口生育率变动的各种因素中,经济社会发展对人口生育率变动的影响是通过不同路径产生作用的,并且在每一种影响路径上,也可能存在着不同的具体影响机理,但来自经济社会发展的各种影响变量,存在着多种相互联系、彼此作用的关系,影响和改变着家庭的生育决策及生育行为而引起人口生育率变动,最终导致低生育率出现。

通过对世界范围内的不同经济社会发展程度地区人口生育率的变动进行比较也可以大致看出(见下表3),在20世纪70年代至21世纪初的30多年里,同一时期内不同地区间的横向数据显示了人口生育率与地区经济社会发展程度之间存在着显著的反向变动关系,而同一地区的不同时期数据也反映了经济社会发展不同地区的人口生育率呈现下降的变动趋势,经济社会发展水平对人口生育率具有至关重要的影响,二者存在着显著的负相关的关系。伊斯特林(Richard Easterlin,1985)在《生育率革命:一种供求分析》中,基于西方微观经济学供给和需求分析理论研究并解释了人口生育率的变动规律。伊斯特林的生育供求理论一个重要特征就是基于经济社会的现代化过程来分析人口生育率的变动,既强调了经济因素对人口生育率变动的影响,也考察了非经济的社会因素的作用。在该理论中,伊斯特林认为在经济社会现代化的背景下,家庭对子女的供给和需求意愿是趋于下降的,而最终产生“生育率革命”,影响人口生育率变动的核心因素主要是经济社会方面的因素。

那么,在乡-城人口迁移中,基于经济社会发展状况而对人口生育率变动影响的各种变量关系中,由于人口城市化进程的加快则必然加速经济社会二元结构的解构,再加之农村迁移流动人口在城市就业竞争和生活不安定等缘故,继而冲击了其传统婚育观念,在客观或主观上促使了他们推迟婚育年龄。此外,农村迁移流动人口从农村转移出来而进入城市之后,逐渐接受和适应了城市生活,在思想理念、生活模式、婚育观念等方面也会发生较大改变。因此,基于经济社会因素及其中间变量而对农村迁移流动人口生育率的影响关系与机理中,最终改变了其生育成本与收益关系以及子女数量与质量选择(如下图2所示)。当农村人口迁移流向城市后,他们在经济收入与物质条件上将获得一定程度的改善,而且也会相应在社会保障和公共服务资源获取方面逐渐得到不同程度的改进,那么城市新移民(无论是流动性迁移还是永久性迁移)其家庭将会更倾向于生育更少的孩子;并且对于那些移民家庭来说,生育孩子所获得的收益与所付出的成本也受到了很多因素的影响,其中一个重要的因素就是,在城市的生活增加了孩子的养育和教育费用,高昂的子女抚育与教育费用也会引起人口生育率的降低;再加之迁移妇女就业机会的增多,也增加了其生育的机会成本,而降低了其生育的意愿。

三、农村人口转变与农村人口老龄化

中华人民共和国成立之初,我国人口出生率和死亡率都很高,1949年的人口出生率和死亡率分别是36.00‰和20.00‰,而到了2000年左右这两个指标已下降至较低水平,分别为14.04‰和7.58‰,已完成了人口再生产从高出生率和高死亡率向低出生率和低死亡率的根本性转变。若从人口总和生育率的变动情况来看,也同样能够反映出我国人口转变的大致过程,如1970~1975年,全国总和生育率为4.86,之后由于计划生育政策的严格实施推行,该指标大幅度下降,到了1980年代后,下降的速度逐渐减缓,但仍保持下降的态势,目前我国人口发展进入了低生育水平阶段,如2015年我国人口总和生育率仅为1.05,已远低于生育更替水平。我国人口生育率下降速度如此之快,成为了人口学及人口史上的一个奇迹。究其原因,计划生育政策的有效实施、经济社会的快速发展、经济社会结构的迅速转型等则是影响我国人口剧烈转变的主要因素。

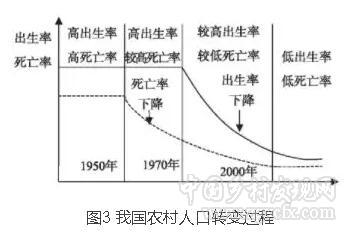

正如上文所述,乡-城人口迁移降低了农村迁移人口的生育率,继而相应地加快了农村人口生育率的降低。作为农村人口转变的有机构成部分,农村人口生育率的下降则改变了农村人口年龄结构,降低了年轻人口在总人口中所占比重,使得老年人口的比重逐步上升,最终加快了农村老龄化进程。农村人口转变是我国人口转变不可分割的重要组成部分。对于我国农村人口转变来说,与整体人口转变过程是基本一致的(如下图3所示)。在农村人口转变的初期,人口出生率的大幅度下降主要是计划生育政策的直接效应,而在计划生育政策效应渐进释放之后,人口出生率和生育率的进一步下降,则更多地是来自于经济社会的快速发展、经济社会结构的迅速转型及工业化和城市化快速推进以及农村人口大规模地城市化迁移和城乡二元结构的瓦解等等的影响结果。在这些相关的因素的影响下,农村人口出生率和生育率发生了急剧变动,最终在21世纪初完成了我国农村的人口转变。

发达国家人口老龄化问题主要是经济社会发展到一定水平之后才出现的,相关国家此时已形成了较为成熟的经济社会发展基础,而使其具有较强的承受和应对人口老龄化问题的经济物质条件。对我国来说,由于人口老龄化是计划生育政策和经济社会发展的双重结果,特别是来自于前者因素的极大强制效应,从而大大地推动了我国人口生育率迅速下降和人口老龄化问题的到来。这就意味着我国人口老龄化进程超前了现有的经济社会发展水平,继而产生所谓的“未富先老”和“未备先老”等人口转变后果。特别是对于广大农村地区来说,农村人口生育水平快速下降,已使得农村人口老化的速度和程度超过了城镇人口老化水平,并且城乡人口老龄化水平及老年抚养比差距呈现出逐年拉大的态势。2015年,我国城镇、农村65岁及以上人口比重从分别为9.24%和12.03%,城乡人口老龄化出现了倒置,再加之农村社会养老和医疗保障服务水平十分低下,“未富先老”和“未备先老”的状况十分突出,所面临的养老压力比城镇更为沉重。因此,面对农村人口结构急速老化的态势,增强农村老年人口的养老、医疗等社会保障供给能力,健全和完善农村新型养老保障体系则显得格外紧迫。

作者简介:王泽强,中共安徽省委党校经济学部教授,经济学博士

中国乡村发现网转自:《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2018年第2期

(扫一扫,更多精彩内容!)