——基于F乡镇基层治理实践的考察

众所周知,乡镇政府是我国压力型科层制中最为基础性的政府单位,权小、事多、责重、压力大是其基本常态,这是由其在科层结构中的结构性位置决定的。对于中西部一般农业型地区而言,二三产业发育有限,地方财源不多,多为“吃饭财政”。在具体工作过程中,对乡镇党委政府而言,治理的困境究竟有哪些呢?基层党委政府又是如何化解的呢?接下来,本文拟以笔者及所在研究团队同仁在关中地区F乡镇的实地调研为基础,对以F乡镇为代表的中西部农业型乡镇治理困境及其策略应对做一番梳理,以此反思我们国家基层政权建设的基本议题。

一、经验图景

笔者调研所在关中地区F乡镇,下辖16个行政村、116个村民小组、9230户、36681人,3万多人,土地6万多亩,人均土地1.5亩。地势平坦,土地肥沃,灌溉便利,当地小农经济发达,但当地二三产业发育程度极其有限,属于典型的中西部一般农业型地区。因此,以F乡镇为个案乡镇透视中西部一般农业型乡镇治理常态具备典型代表性。

据悉,当地乡镇党委政府干部共计有45位,其中行政编20位、事业编20位、司机、厨师、门卫等临聘人员5位。在以上40位政府干部中,班子成员有9位、中层干部10位,以上19位同志,也是乡镇党委政府推动工作、落实工作的中坚力量,笔者称之为“中坚干部”;年轻干部有上10位,多集中在党政办和组织办,负责文字报表等具体工作,由于暂时缺乏基层工作历练,和群众打交道经验不足,对年轻干部而言,完成具体业务工作没问题,但群众工作能力尚待提升;其余干部,多为中老年干部,也即乡镇政府中的“老人”们,大都在基层工作多年,工作经验丰富,但工作积极性不高,且难以调动,稍有不慎,极有可能百般推脱、甚至“撂挑子不干”,因此多处于退养状态,难以分担工作任务。问题在于:当前精准扶贫、基层党建等治理任务密集进村,亟需基层党委政府积极作为,对于中西部农业型乡镇而言,组织困境有哪些?工作又当如何推动呢?

二、组织困境

以习近平同志为核心的新一代中央领导集体治国理政以来,我们国家步入了新时代,新时代孕育新思想,新思想引领新时代,并呼唤新作为。当前,在精准扶贫、基层党建等治理任务密集进村的大背景下,以F乡镇为代表的农业型乡镇党委政府组织困境主要体现在以下三点:

一是可调动干部数量有限。当地乡镇干部群体一般分为四类:

领导干部群体,也即班子成员;

中坚干部群体,也即站所长;

年轻干部群体,多在党政办、组织办等部门;

老干部群体。

以上四类群体,

老干部群体大都只做本部门业务工作,不愿意过多承担乡镇中心工作,调动比较困难;

年轻干部群体干事创业有激情,但囿于基层工作经验不足,只能胜任部分文字报表类具体业务工作,推动工作还是要多依靠领导干部和中坚干部。

有基于此,对基层党委政府领导而言,真正可以调用的干部也就是两类:

中坚干部,

年轻干部.

具体而言,依靠中坚干部推动工作,依靠年轻干部从事具体业务工作。

二是经济激励不足。对中西部农业型乡镇而言,二三产业并不发达,地方政府财源有限,多为“吃饭财政”,主要依靠自上而下的财政转移支付,仅可维系乡镇党委政府正常运转。以F乡镇为例,全镇45位干部、3万多人,耗材、水电等办公经费仅有17万。同时,近两年治理任务密集进村,工作要求也随之日益严格,加之八项规定、四风问题受到高度重视,在本就并不充裕的农业型乡镇,乡镇领导针对基层干部的灵活激励空间大大压缩,干部经济激励极其有限。

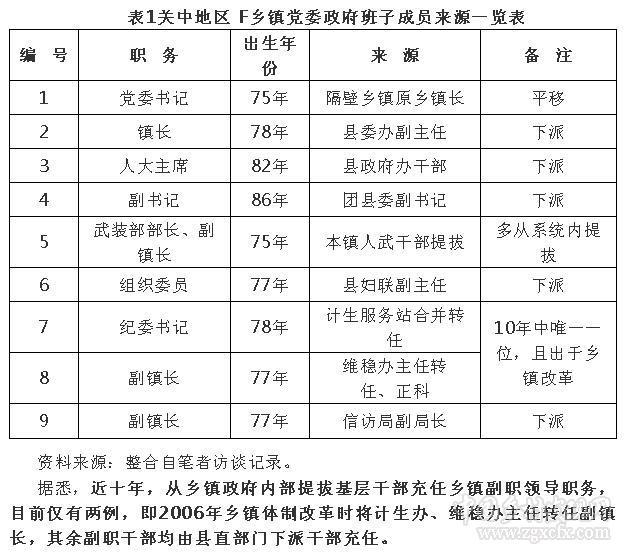

三是政治激励同样缺失。据悉,乡镇党委政府有一个不成文的规定:乡镇副职领导多从县直单位下派,一般极少从本单位直接提拔。如此,也就意味着对占乡镇党委政府对大多数的中基层干部群体而言,上升希望几乎为零,政治激励极其有限。以F乡镇为例,据悉,目前的9位班子成员中,除了计生办主任、综治办主任因为站所合并升任了乡镇副镇长外,其余班子成员无一不是来自于县直单位。参见下表1:

如此,对一名普通的年轻干部而言,晋升路径一般是:先到乡镇工作两年,而后转到县直部门尤其是两办(县委办、县政府办)工作,最后再以“下派干部”形式转任乡镇副职领导。对乡镇副职领导和镇长、书记等正职领导而言,其上升通道基本是畅通的,一般各占50%,即下派干部占50%,副职升职占50%。

综上而言,以F为代表的中西部一般农业型地区乡镇党委政府而言,可供调动的基层干部数量有限,经济激励不足,加之政治上升无望,普通干部群体极其容易产生“基层疲惫”之感。如此以来,对于基层党委政府而言,工作应当如何推动落实呢?

三、策略应对

迈入新时代,面对精准扶贫、基层党建、乡村振兴等一系列高度密集且要求严格的治理任务下乡进村这一结构性背景,对于中西部农业型乡镇基层党委政府而言,

一要贯彻落实党和国家自上而下分解下来的政治任务、民心工程、项目进村等中心工作,

二要做好职能范围内的日常性业务工作,确保经济社会顺利运转;

三要积极回应自下而上反馈上来的村民需求,积极介入调解群众矛盾纠纷,切实解决群众实际问题,以此回应并满足基层群众日益增长的对美好生活向往的诉求。

政治任务、服务事项、行政工作等治理事务密集进村大背景下,恰逢“可调动干部数量有限、经济激励不足、政治激励低效”等组织困境,基层党委政府是如何应对的呢?

一是强化基层柔性激励体系,再造基层激励系统

当对基层干部正式的经济激励和政治激励效度双重受限时,柔性激励应运而生,重点体现在乡镇党委书记如何实现对村支部书记的有效激励上。据当地多位乡镇领导介绍,一般激励方式有四:

项目分配,谁配合工作,项目分配就向哪个村庄倾斜,以此调动村干部工作积极性;

工作考核和工资待遇挂钩,即善用工资制和考核制匹配关系,即谁工作做得好,工作考核就靠前,个人工资待遇就有保障;

情感维系,遇到村支部书记或其他干部家中过事,主要指“红白喜事”、“父母做寿”等,乡镇党委书记一般会随礼参加,给足村干部面子,以此维系良好的私人关系,进而通过私人关系推动公共工作;

外出考察机会分配,谁配合工作,就可获得一些外出考察学习的机会,相当于外出旅游。

通过以上四种方式,乡镇党委书记大都可有效实现对下辖行政村村支部书记及相关村干部的有效激励。

二是灵活善用包村干部制度,再造基层行政组织系统

包村干部制度,是经由我们党在革命时期发明、建设时期善用并延续至今的重要发明创造,至今仍旧是包括中西部农业型乡镇治理在内的基层治理中的普遍实践。部分地区也称之为工作队、包村干部、联村干部、驻村干部等。一般而言,根据工作需要、村庄情况和干部特征等多种因素,对乡镇干部进行灵活配置,“强弱相配”、“老少相宜”、“以村庄工作重点为导向”、“以人为本、灵活安排”等是其基本原则,以行政组织再造,进而实现最小的资源、办做多的事务。

案例:据悉,F乡镇下辖A村庄,为今年的脱贫攻坚整村推进村。在前期的项目用地征地时,党委政府专门安排农村工作经验丰富的经济发展办主任到村主持征地工作、现场调解矛盾纠纷。目前,考虑到村庄工作内容已发生变化,于是镇党委政府班子会议又决定将脑子活、善谋划的党委副书记担任该村包村领导,同时配备两名包村干部,确保整村推进工作顺利完成。(访谈记录:LKS,乡镇党委书记,43岁,20180606)

综上,我们不难发现,干部包村,关键在于其灵活、科学的干部组合和不规则的乡村社会高度契合,核心逻辑在于因村派人,也即具体问题具体分析,很好地解决了乡镇治理实践中的治理资源稀缺、激励低效、可调动干部数量有限与治理事务密集、考核要求严格之间的治理悖论。

简而言之,对以F乡镇为代表的中西部农业型乡镇而言,地方政府财源不足,多为吃饭财政,自上而下转移支付有限,在干部考核、工作作风等要求趋紧的情况下,针对基层干部的经济激励难以发挥作用,乡镇党委政府自主空间有限;同时,鉴于目前乡镇副职领导从此县直单位下派的科层制规则,对乡镇年轻干部群体而言,政治上升确定性弱,对年轻干部激励同样不足。这种情况下,乡镇党委政府推动工作只能依靠乡镇党委书记对村支部书记的个人柔性激励和行政系统内部的包村干部制度来实现。与此同时,我们也必须清醒地认识到:当前,治理任务密集下沉、治理要求严格、治理过程精细化与治理资源有限是中西部一般农业型地区天然内生的矛盾之处,压力型科层制这一组织结构中,基层党委政府权责利倒挂,且治理事务越密集、治理过程精细化程度越高,基层工作负担就越重,基层疲惫感就越强烈。为有效缓解这一基层治理困境,笔者建议有以下几点:

一是严格控制“痕迹管理”等形式主义要求,切实有效减轻基层干部工作负担

当前,治理事务密集下沉过程中,也产生了一系列的文字报表、档卡台账等痕迹管理工作,基层干部群体无不直呼“痕迹管理”工作是其在基层实际工作中的一大顽疾,成为包括乡村两级干部在内的沉重负担。有基于此,基层干部工作负担很大一部分来自于“痕迹管理”要求,而这一要求多为响应上级部门考核,对基层实际工作助益极其有限。因此,笔者建议:我们有必要对基层治理中的“痕迹管理”工作做一番彻底清理,对于可要可不要和完全不需要的工作痕迹考核进行坚决清理并严格控制,有效减轻基层干部工作负担,将基层干部主要工作时间精力真正转移到群众问题、群众矛盾和群众需要上来。

二是适度提高基层干部工资待遇,加强保障并有效调动基层干部干事创业主体性

当前,治理事务密集下沉是新时代使命型政党、有为政府高标准治理目标下的大势所趋,势必需要基层干部付出比以往更多的时间和精力来干事创业。同时,众所周知,当前我国基层社会、尤其是中西部一般农业型村庄,打工经济已成普遍常量,大多数村民家庭收入水平大大提升,反观包括乡村干部在内的在地干部群体,社会地位尚可的,但经济收入相对有限,工作积极性难以调动。有基于此,笔者建议:在国家财政和地方财政允许的条件下,应当考虑建立起更科学合理的基层干部工资待遇保障体系和增长机制,切实保障好基层干部家庭基本生活,从而有效调动基层干部群体干事创业的主动性和积极性,激活基层干部主体性。

三是逐步探索建立基层治理事务正负清单,整合推进基层干部依法行政、高效治理

众所周知,乡镇党委政府处于我国压力型科层制体制的神经末梢位置。这一科层结构性位置决定了其“权小、责大、事多”等组织特征。这一组织结构不发生变化,行政发包制末梢的基层干部群体工作内容一定相当沉重、繁杂,治理事务密集、琐碎、高度混杂是其基本特征。有基于此,笔者建议:进一步明确基层党委政府治理定位、组织职能和工作要求,逐步探索建立基层治理事务正面清单制度和负面清单制度,统合推进基层组织及其干部群体依法行政,从而建立起上可有效完成国家治理任务、下可充分回应村民合理诉求并且符合基层治理事务特征的简约高效的基层治理体制。

基金项目:教育部哲学社会科学重大课题攻关项目:完善基层社会治理机制研究(批准号:14JZD030);国家社科基金青年项目:乡村振兴背景下农村“三治”协同机制研究(18CZZ037)。

作者简介:王向阳(1990-),男,河南上蔡人,武汉大学政治与公共管理学院博士研究生,武汉大学中国乡村治理研究中心研究人员,主要研究方向为基层治理、农村社会学。

中国乡村发现网转自:中改研究 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)