【摘要】在借鉴国内外网站评价研究成果的基础上,探索构建了一套农村农业信息化服务平台的评价指标体系,运用层次分析法(AHP)确定各个评价指标的影响权重,对我国11个国家农村农业信息化示范省所建成并投入使用的服务平台进行实证评价。结果表明,各省(区)农村农业信息化综合服务平台发展不均衡且整体服务能力不高。对此,应该进一步改良平台界面设计、提升平台系统性能、优化平台服务内容、拓展平台服务功能、提高平台社会关注等,以促进平台更好地开展信息化服务。

【关键词】农村农业信息化综合服务平台; 评价指标; AHP; 改进对策

引言

21世纪以来,我国互联网事业发展迅速,网站平台建设呈现出飞快发展态势。第40次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2017年6月,我国网民规模达到了7.351亿,网站总数为506万个。网站平台已成为人们获取生产生活信息的重要载体。为缩小城乡数字鸿沟,以信息化带动农村农业现代化,国家先后实施“金农工程”、网络“村村通工程”、农村党员干部现代远程教育工程等,特别是自2009年开始科技部、中组部、工信部联合在山东、湖南、湖北、安徽、河南、广东、重庆、贵州、新疆、青海、云南、江西、浙江等13省(市、区)进行国家农村农业信息化示范省建设,各示范省以此为契机纷纷推进农村农业信息化综合服务平台建设,目前已有11个国家农村农业信息化示范省的服务平台建成并开展服务。这些平台迅速成为各省(区)开展农村农业信息化服务的重要支撑。它们服务能力和影响力的大小将决定其能否健康可持续发展,能否为农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展以及乡村振兴提供强大的驱动力。本文着眼于农村农业信息化综合服务平台评价,据此总结经验和发现问题,提出改进平台建设的对策建议。

1 文献回顾与评价指标体系构建

1.2.1 研究文献回顾

近年来,随着信息技术的迅速发展及其在经济社会发展中的广泛运用,为更好地发挥信息化服务的作用,国内外学者对信息服务平台评价进行了深入研究,现有成果总体上可以分为三类:其一,评价指标体系的构建。Durova和Amin以界面设计、信息质量作为网站平台评价标准[1]。Manal Abdel-Kader等人从网站内容、界面设计、网站功能、服务性能和用户满意度等方面设计的网站评价标准[2]。刘义诚、李华从数据监测、技术创新、信息内容、安全管理制度及主观测评等5个方面构建了我国农业网站评价指标体系[3]。范佳佳、叶继元根据21世纪以来学术界网站评价研究成果,对评价指标类型进行总结,指出网站评价指标主要包括外部特征、网站内容、组织性能、技术因素、服务情况以及其他标准等6大类[4]。王云娣认为我国政府农业信息网站评价指标体系应该包括网页数量、文件数量、被链接数、网页显示数、网站PR值、IP访问量、人均页面浏览量、百度指数等8个方面[5]。其二,评价方法的采用与创新。Kline等人采用改良后的BSC评价方法,从用户友好性、网站的吸引力、市场营销的有效性和技术等4方面对网站进行了评价[6]。崔艳红运用TAM技术接受模型,从网站功能设计、信息内容、数据监控等3个方面构建农业网站的评价模型[7]。Jon Taylor从风格、结构、技术、内容、策略和管理等6个方面系统地提出了网站信息评价的理论框架[8]。Zhang Caiqing和 Lin Ming依据决策二叉树理论成功构建客户关系管理系统评价模型,以此对电子商务网站进行评价[9]。孙艳玲等、Deng Shangmin 和 MenWeili利用数据包络分析方法(DEA)模型对农业网站效率进行了评价[10-11]。沈思运用多层模糊法对陕西省农业信息网站进行了评价[12]。熊晓元和李阳旭运用链接分析及信息构建方法对我国西部12省市区政府农业网站进行了评价[13]。王云娣、刘婧运用层次分析法(AHP)评价了我国的政府农业网站[14-15]。其三,评价数据的获取方式。学者们主要依据主观定性评价和客观定量评价获取信息网站评价的相关数据。刘婧、Menno de Jong 和 LeoLentz依据专家评议方法获取网站质量评价数据[16-17]。沈思、Wang Weiping等依据用户调查法获取各种网站评价指标的数据[18-19]。熊晓元和李阳旭、M.Thelwall利用网络链接分析方法获取网站评价的客观数据[20-21]。王云娣以网络链接数和PR值作为网站评价的客观数据[22]。

上述研究成果对于本研究富有启迪,但现有的网站平台评价基本以单一的主观性评价或者客观性评价为主。主观定性评价虽然可以依据问卷调查获取更广泛的数据和反映用户的实际需求,但往往容易掺杂个人情感,带有较大的主观随意性。客观性评价虽然可以利用服务器日志等技术分析获取客观数据,但受到统计指标的约束,难以全方位地评价网站的整体影响力。网站平台评价必须全面考虑评价指标构建、评价方法选取和评价数据可获得性。本文企图将主观性评价和客观性评价相结合起来,依据网络技术分析和专家打分法获取评价指标数据,运用层次分析法(AHP)确定指标权重,对农村农业信息化综合服务平台进行评价。

1.2 评价指标体系构建

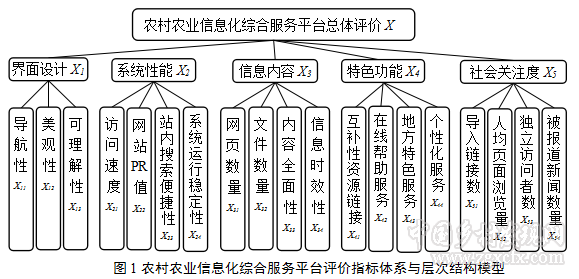

根据已有相关研究成果,充分考虑农村农业信息化服务的特点,认真听取相关专家学者的建议,尽量兼顾指标的科学性、系统性、代表性和数据可获得性,笔者在农村农业信息化综合服务平台评价中,设置了界面设计、系统性能、信息内容、特色功能、社会关注度5个一级指标和19个二级指标(如图1所示)。

(1)界面设计。界面是平台提供信息服务的窗口,好的界面设计能够促进平台推广和吸引更多的用户。平台界面设计的基本要求是向用户充分展示条理化信息资源及集成化信息服务,同时给用户美的视觉感受,具体表现为平台的导航性、美观性和可理解性[23-24]。导航性主要反映界面指示用户寻找他们需要内容的容易程度、时间成本。平台界面的导航性好,有助于用户以更短的时间找到自己所需要的信息。美观性是指平台界面给予用户的美感程度。平台界面美观,能够给用户带来愉悦,形成良好的外观感受和深刻的印象。可理解性是指平台界面的文字、图标等表达的清晰程度和可认知程度。平台界面所用文字、图片等简明扼要地表达其所含信息,能够使用户更容易理解,有利于用户更好地接受平台服务。

(2)技术性能。技术性能主要反映平台服务的技术支撑能力,包括访问速度、网站PR值、站内搜索便捷性、系统运行稳定性等[25-26]。访问速度是指访问平台的平均加载速度。访问速度越快,用户利用平台的时间效率越高、心情越愉悦。网站PR(Page Rank)值是用于标识网页的等级/重要性的一种指标,也是衡量网站平台受欢迎程度的重要指标[27]。站内搜索便捷性主要衡量平台站内搜索相关信息的方便性和快捷性。站内搜索越便捷性,用户在平台中越能方便、快捷、准确地找到所需信息。系统运行稳定性反映平台运行的流畅稳定情况。系统性能越稳定,平台内部点击就越流畅。

(3)信息内容。信息内容是指网站平台所提供服务信息的内容数量多少及其质量高低,具体表现为网页数量、文件数量、内容全面性、信息时效性等[28-29]。作为新建的农村农业信息化综合服务平台,其信息内容的丰富程度和时效性决定了它吸引用户的多少,也是平台产生网络影响力的基础条件。网页数量是指平台的网页在搜索引擎所包含的所有网页个数。文件数量是指平台所拥有的各种类型数字资源的总量,具体包括DOC、PPT、TXT、PDF、XLS等不同格式的文件[30];内容全面性是指平台整合各种涉农信息资源以全面服务“三农”的情况;信息时效性是指平台信息资源及时更新情况。平台信息数量越多、内容越全面、时效性越强,其服务能力越强。

(4)特色功能。每个平台网站不仅具有一般性功能,而且应该具有自己独特的风格和特定的服务对象,具体体现在互补性资源链接、在线帮助服务、特色服务、个性化服务等方面[31-32]。互补性资源链接是指平台链接其他涉农网站平台的情况。平台互补性的有效资源链接可以给用户带来更方便的体验和提供更广阔的服务平台。在线帮助服务是指平台提供人工在线帮助服务的情况。平台提供多样化、高质量的人工在线帮助服务,能够有效帮助用户解决在接受服务中所碰到的各种难题。地方特色服务主要衡量平台所提供的信息服务与当地“三农”发展实际需求的匹配程度。平台根据各省(区)的自然环境、地理条件、经济水平、社会状况等区域差异性提供信息化服务,会深受涉农用户欢迎。个性化服务是指平台设置用户讨论交流场所、注意用户体验、满足不同群体服务需求等情况。

(5)社会关注度。社会关注度是从用户出发,检验网站平台的受欢迎和被利用程度,可以通过导入链接数、人均页面浏览量、独立访问者数(UR)、被报道新闻数量等来衡量[33-34]。平台的社会关注度越高,说明用户越关注这个网站,网站的利用率也就更高。导入链接数是指平台被其他网站平台链接的数量,是衡量平台受其他网站平台的关注程度。人均页面浏览量是指在一定周期内平台页面被浏览的平均数量。独立访问者数是指在一定统计周期内访问平台的用户数量。无论这个用户访问这个网站多少次,每一个固定的访问者只代表一个唯一的用户,独立访问者越多,代表平台推广越有效,受关注度越高。新闻数量是平台关键词在搜索引擎上所能搜索到的历史新闻条数。被报道新闻数量是社会及媒体对平台关注的重要体现。

2 研究对象与数据来源

2.1 研究对象

目前,我国有13省(市、区)被批准进行国家农村农业信息化示范省建设,除重庆市和江西省外,已有11个国家农村农业信息化示范省的服务平台建成并开展服务,它们分别是:湖南—湖南农村农业信息化综合服务平台(http://www.hn12396.cn);山东—齐鲁三农科技网(http://www.qlsn.cn);湖北—湖北智慧农村网(http://www.hbncw.cn);安徽—安徽省农村综合信息服务大平台(http://dpt.ahnw.gov.cn);河南—河南省国家农村农业信息化示范省综合服务平台(http://nc.hnkjt.gov.cn);青海—青海农村信息化综合服务平台(http://fw.qhinfo.net);浙江—浙江农村信息化示范省综合服务平台(http://www.efarm360.com);云南—云岭先锋综合服务云(http://www.12396.yn.gov.cn);贵州—贵州农经云平台(http://cloud.gznw.gov.cn);广东三农直通车(http://www.gdcct.net);新疆—新疆兴农网(http://www.xjxnw.gov.cn)。

2.2数据来源

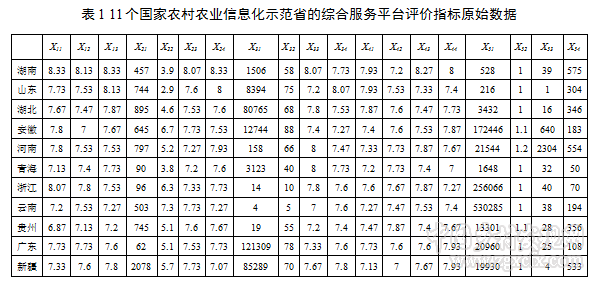

按照图1所示的评价指标体系,笔者于2017年5月19日-21日进行客观评价数据和主观评价数据采集。客观评价数据是指可以直接通过搜索引擎、网站流量统计和分析工具等技术手段自动获得网站平台评价的各种具体数值。《2015年中国网民搜索行为调查报告》显示,百度搜索在搜索引擎用户中的渗透率达93.1%。本文以百度搜索引擎获取各平台在访问速度(X21)、网站PR值(X22)、网页数量(X31)、文件数量(X32)、导入链接数(X51)、人均页面浏览量(X52)、独立访问者数(X53)、被新闻报道数(X54)等方面的客观指标评价数据。主观评价数据是依据专家评议法和用户调查法获得网站平台评价的各种具体数值。通过专家对网站内容质量做出评判,是一种较为可信、可靠的评价方法,尤其适用于对多个网站平台的比较评价[35]。笔者邀请来自湖南农业大学信息科学技术学院、湖南省科学技术信息研究所、中国农业科学院农业信息研究所、中国社会科学院农村发展研究所等从事农村农业信息化研究的15位专家,对各平台在导航性(X11)、美观性(X12)、可理解性(X13)、站内搜索便捷性(X23)、系统运行稳定性(X24)、内容全面性(X33)、互补性资源链接(X41)、在线帮助服务(X42)、地方特色服务(X43)、个性化服务(X44)等方面进行评价打分,“非常好”得9-10分,“好”得7-8分,“一般”得5-6分,“不好”得3-4分,“非常不好”得1-2分,将各位专家打分的均值作为各项主观评价指标的得分。利用百度搜索引擎工具和专家评议法,得到11个农村农业信息化综合服务平台各项指标的原始数据(详见表1)。

3 实证分析

3.1 模型构建

3.1.1 建立层次结构模型

本文主要采用层次分析法(AHP)测算农村农业信息化综合服务平台各评价指标的权重。层次分析法由美国匹兹堡大学教授萨蒂(A.L.Saaty)于20世纪70年代提出,它是一种集定性分析与定量分析于一体的系统分析方法,具有操作简单、方便、适用广泛等优点。运用层次分析法,能够对农村农业信息化综合服务平台建设与运行情况进行定性和定量描述。根据农村农业信息化综合服务平台评价指标体系,明确各级及其各个指标之间的关系,以此建立一个由目标层(总体评价,即X)、准则层(5个一级指标,即X1、X2、X3、X4、X5)、方案层(19个二级指标,即X11-13、X21-24、X31-34、X41-44、X51-54)构成的农村农业信息化综合服务平台评价层次分析结构模型(如图1所示)。

3.1.2 构造相对比较判断矩阵

笔者根据国家农村农业信息化综合服务平台评价层次分析结构模型,在对每层次的各项指标进行两两比较的基础上,构造下一层次对上一层次的判断矩阵,一共获得6个判断矩阵,即第二层准则层(5个一级指标)与第一层目标层构造“总体评价”矩阵,第三层方案层(19个二级指标)与第二层准则层(5个一级指标)依次构造“界面设计评价”矩阵、“系统性能评价”矩阵、“信息内容评价”矩阵、“特色功能评价”矩阵和“社会关注度评价”矩阵。

3.1.3 确定各个指标权重

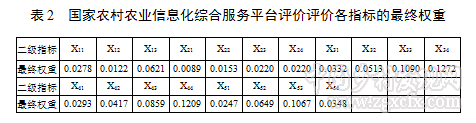

笔者邀请前面所提到的15位专家依据判断矩阵中的比例标度(1-9及其倒数),对每一级(6个矩阵)的各指标进行两两比较,给各指标相对于其他指标重要性的打一个分值,再求和取均值得到衡量每一个指标重要程度的量化值。然后,运用层次分析法分析软件(yaahp Free SetupV7.5),依据量化值对各判断矩阵计算结果进行一致性检验,即CR<0.1。对于未通过一致性检验的指标,笔者采取再次咨询专家,重新对这些指标的重要性进行打分,直至所有矩阵通过一致性检验。最后,运用AHP分析法软件计算出国家农村农业信息化综合服务平台评价指标的最终权重(见表2)。

3.2 数据处理与计算

3.2.1 数据处理

原始数据中不同指标的量化标准不同,数据差异较大,对结果分析也会造成很大的困难。为了消除指标之间的量纲影响,使各项指标之间具有可比性,需要对数据进行标准化处理,正相关指标标准化处理公式为:Xi¢ =(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)´100,负相关指标(平台访问速度X21)标准化处理公式为:Xi¢ =(Xi-Xmax)/(Xmin-Xmax)´100。

在上述公式中,Xi¢为标准化处理后的数值,Xi是指标的原始数据值,Xmin代表该项指标原始数据中的最小值,Xmax是该项指标原始数据中的最大值。利用上述公式对指标的原始数据进行标准化处理,得到11个国家农村农业信息化综合服务平台各项二级指标的标准化值。

3.2.2计算结果

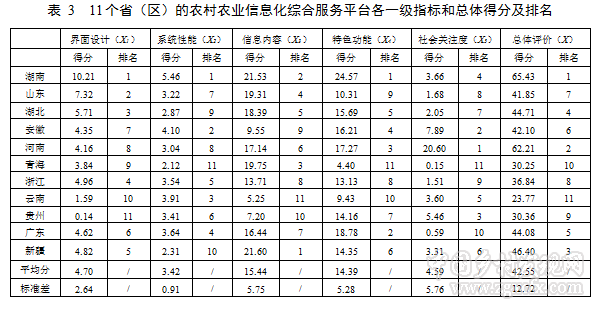

采用Excel软件作为数据统计工具,根据标准化处理后的数据和各个指标的权重,依据公式Xi=∑WijXij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m)(W为权重,X为各项二级指标的标准值)计算出每个国家示范省的农村农业信息化服务平台各项一级指标的得分并进行排名(见表3)。然后依据公式X=∑Xi(i=1,2,…,n)计算出每个省的农村农业信息化综合服务平台评价的总得分并进行排名(见表3)。

3.3 评价结果及分析

3.3.1 一级指标得分结果分析

在11个农村农业信息化综合服务平台评价的二级指标得分中,界面设计(Χ1)、系统性能(Χ2)、信息内容(Χ3)、特色功能(Χ4)和社会关注度(Χ5)五项指标得分的标准差分别为2.64、0.91、5.75、5.28和5.76。这表明各示范省的农村农业信息化综合服务平台在系统性能和界面设计方面差距比较少,而在信息内容、特色功能和社会关注度上差距比较大。进一步分析如下:

(1)界面设计。各示范省的农村农业信息化综合服务平台一般是由政府委托高校科研院所、IT企业等组织机构进行建设和维护。这些机构具有雄厚的人才、技术优势和丰富的平台建设、维护经验,能够设计出具有较高水平的平台界面。各示范省的农村农业信息化综合服务平台界面符合导航性、美观性和可理解性的基本要求,差距不大。

(2)系统性能。随着信息技术发展、普及及其成本降低,网站平台的技术性能越来越先进。各示范省通过中央财政支持和自己筹措资金,拥有较充足的平台建设资金保障,均按照较高技术要求进行平台建设。各示范省农村农业信息化服务平台系统性能相对较先进,差距极少,是所有一级指标得分差距最少的一个。

(3)信息内容。各示范省在农村农业信息信息化综合服务平台建设中,企图整合各种涉农信息资源,实现“一网打天下”的目标追求。然而,我国长期以部门为条块推进农村农业信息化建设所带来的部门壁垒,使得各种涉农信息资源整合变得异常困难。各省(区)成立了以省(区)一把手为组长的农村农业信息化示范省建设领导小组,比较顺利地推进了技术层面、服务网络等方面工作,但多省在信息资源整合上推进不顺利。这就使得各省农村农业信息化综合服务平台在网页数量、文件数量、信息全面性、信息时效性等方面参差不齐。有的平台因信息资源整合困难,面临“巧妇难为无米之炊”尴尬局面。

(4)特色功能。因自然环境、地理条件、经济水平、社会状况等明显不同,各省(区)农业经营规模与种养品种各不相同,农民、农业合作社、涉农企业等用户的信息需求也存在巨大差异。凝炼已有农村农业信息化特色和服务本省“三农”发展是各省(区)农村农业信息化综合服务平台建设必须重视的问题。平台特色功能开发与利用难度大,各省(区)对此重视程度和推进力度不同,因而他们所建设的农村农业信息化综合服务平台在链接其他涉农网站平台、建立健全在线服务、瞄准区域“三农”发展需要、开展个性化定制服务等方面表现出较大差别。

(5)社会关注度。各示范省的农村农业信息化服务平台建成后,在服务“三农”中取得了一定社会效益,受到了社会关注。但因各省(区)的宣传推介、基层服务站点建设等方面工作落实力度不一,平台的社会关注度差异十分明显。

3.3.1 最终得分结果分析

11个农村农业信息化综合服务平台评价最终得分的标准差达12.72,相互之间的差距显著。本文将11个农村农业信息化综合服务平台评价结果划分为三类,即60分以上为A类平台,40-60分为B类平台,40分以下为C类平台,并对每类平台进行分析。

(1)A类平台。这一类平台有湖南农村农业信息化综合服务平台(65.43)和河南省国家农村农业信息化示范省综合服务平台(62.21)。湖南和河南是农业大省,两省都重视以信息化驱动农村农业现代化,实现由农业大省向农业强省的战略转变。湖南农村农业信息化综合服务平台由湖南农业大学、湖南科学技术信息研究所和北京联信永益科技股份有限公司联合成立的湖南腾农科技服务有限责任公司负责建设和运营,集成了高校科研院所的雄厚人才基础与强大科研能力、IT公司的技术优势与经营经验,使得平台5个一级指标得分,除“信息内容”、“社会关注度”名列第二、第四外,其余三个指标均名列第一。河南省农村农业信息化示范省综合服务平台由河南省科技厅主办,在政府部门的直接推动下,能够迅速提升平台的“社会关注度”和较好地彰显平台服务区域“三农”的“特色功能”,这两项指标得分排名分别为第一、第三,但政府部门在技术应用层面不及IT公司,从而影响平台的技术水平,其“界面设计”和“系统性能”得分排名比较靠后,均名列第八。

(2)B类平台。这一类平台包括新疆兴农网(46.40)、湖北智慧农村网(44.71)、广东三农直通车(44.08)、安徽省农村综合信息服务大平台(42.10)和齐鲁三农科技网(41.85)。此类平台的一级指标得分排名大多居于中等水平,但个别指标得分排名不平衡。新疆兴农网重视整合各类涉农信息资源并进行及时更新,“信息内容”指标得分排名第一,但网站平台由于刚刚进行试运行,其性能相对不稳定,“系统性能”得分排名第十。湖北智慧农村网“界面设计”得分排名第三,但由于对系统维护不力,“系统性能”得分排名第九。广东三农直通车注意结合广东“三农”特色提供信息化服务,“特色功能”得分排名第二,但由于宣传力度不够,“社会关注度”得分排名第十。

(3)C类平台。这一类平台包括浙江农村信息化示范省综合服务平台(36.84)、贵州农经云平台(30.36)、青海农村信息化综合服务平台(30.25)和云南云岭先锋综合服务云(23.77)。此类平台的一级指标得分排名大多靠后,但也有自己的亮点。浙江农村信息化示范省综合服务平台的“界面设计”、“系统性能”得分排名居中上水平,分列第四、第五。贵州农经云平台的“社会关注度”得分排名居前列,名列第三。青海农村信息化综合服务平台的“信息内容”得分排名第三。云南云岭先锋综合服务云的“系统性能”、“社会关注度”得分排名相对靠前,分列第三、第五。

4 研究结论与对策建议

4.1 研究结论

本文构建了一套评价指标体系,采用层次分析法(AHP),对11个国家农村农业信息化示范省的综合服务平台进行了评价,得出以下结论:其一,11个省(区)农村农业信息化综合服务平台的综合得分差距明显,最高得分为65.43,最低得分为23.77。其二,从纵向上看,11个省(区)农村农业信息化综合服务平台的5个一级指标得分不均衡,它们在“系统性能”和“界面设计”上得分差距相对较少,而在“信息内容”、“特色功能”和“社会关注度”上得分差距相对较大。其三,从横向上看,在同一平台内,各一级指标得分也相互不均衡。11个省(区)农村农业信息化综合服务平台都有自己的亮点,但也存在不足。概而言之,11个省(区)农村农业信息化综合服务平台总体得分不高,且发展不均衡。

4.2 对策建议

农村农业信息化综合服务平台的建设和推广都是一项长期且复杂的工作,只有聚焦用户(广大农民、农业合作社、涉农企业等)实际需求,不断优化平台界面设计、升级平台系统性能、整合涉农信息内容、强化平台特色功能和提升平台社会关注度,才能有效提升平台的服务质量和服务效率,更好地适应农村发展新时代、肩负农村发展新使命和服务农村发展新征程,为乡村振兴、农业现代化和提升农民生活品质写下浓墨重彩的一笔。

4.2.1 重视用户体验,改良平台界面设计

平台界面是平台向用户提供信息服务的窗口。平台界面设计与优化,只有以“用户至上”为原则,以用户体验为基础,充分考虑用户的个体特征和实际需求,才能让用户轻松地接受信息服务和获得良好的视觉体验,才能赢得用户的关注、青睐和使用。11个省(区)的农村农业信息化综合服务平台界面设计虽基本符合简明、易用、美观的原则,但仍需根据农民的群体特征和使用反馈情况进行优化。农村农业信息化综合服务平台的使用对象主要是广大农民。他们文化程度相对较低、信息技术利用能力相对较弱,平台界面设计必须充分站在农民的角度进行优化,使栏目布局更加简明易用和美观大方,使栏目名称和图标更加容易理解。

4.2.2 加快技术升级,提升平台系统性能

当前,信息技术发展迅速,更新越来越快,功能越来越强大。用户对农村农业信息化综合服务平台性能的期望也随之不断提高。对此,其一,各平台必须定期对系统进行有效维护,消除各种不稳定因素,确保系统性能保持较高水平并实现高效运行,做到用户访问平台“即点即开”。其二,必须根据用户反馈意见和平台运行中出现的各种问题,不断改进平台系统性能,完善平台内部的信息搜索工具,优化平台内部系统链接,更快捷更高效地为用户提供信息服务。其三,特别是以不断满足用户日益增高的技术期望为目标,充分利用信息技术发展的最新成果,及时对平台系统进行技术升级,使平台系统性能更新与时俱进,更好地适应农业全面升级、农村全面进步和农民全面发展的需要。

4.2.3 瞄准用户需求,优化平台服务内容

服务“三农”是农村农业信息化综合服务平台建设的出发点和落脚点。高质量服务“三农”的关键在于平台瞄准用户实际需求,对涉农信息资源进行有效整合、挖掘、开发和利用。其一,整合涉农信息资源,确保平台服务内容的全面性。各省(市、区)必须树立大数据思维,把握大数据机遇,下大决心,排除万难,破除部门之间的信息壁垒,有效整合分散在各个部门的“三农”信息资源,实现农村农业信息化综合服务平台“一网打天下”的目标追求,为用户提供丰富全面的服务内容。其二,深度开发信息资源,确保平台服务内容的针对性。信息整合只是平台服务的基础。平台应该通过引进专门人才、与高校科研院所合作等方式,对涉农信息资源进行深度开发,不断挖掘信息资源的价值,为不同地区、不同部门、不同个体提供精准化、定制化服务,确保平台服务内容的针对性和有效性,让用户能够“用得上、用得好”。其三,实时更新信息资源,确保平台服务内容的时效性。当前,我们处在一个信息大爆炸的时代,各种信息层出不穷,瞬息万变。平台应该在有效鉴别各种信息的基础上,及时更新信息内容,为用户提供及时、准确的信息服务内容。

4.2.4 创新服务手段,拓展平台服务功能

信息技术发展日新月异,三网融合快速推进,为农村农业信息化综合服务平台创新服务手段和拓展服务功能提供良好机遇。其一,平台可以通过与其他农村农业信息化综合服务平台、涉农权威网站平台进行链接,弥补自身的不足,为用户提供更广阔的服务平台。如湖北省在页面底部设置的友情链接分为成员单位、厅级授权、合作伙伴、行业推荐四部分,涉及60多个链接。其二,平台应顺应自媒体时代潮流,推出手机应用平台,融合微博、微信、APP 客户端等新兴社交媒体平台,提供全方位服务,以满足不同年龄、不同文化程度的用户需求,吸引更多用户[36]。如湖南农村信息化平台在页面添加了腾龙在线微信公众号二维码、下载平台手机客户端(APP)的二维码以及平台呼叫热线。其三,平台应该完善反馈机制,整合热线电话、在线服务等各种服务手段,方便用户通过多种渠道、手段向平台反馈意见和表达需求,增加用户体验。浙江农村信息化示范省综合服务平台在农业科技板块下设置了我要提问、农业问答、专家咨询和农技知识板块。其四,平台应该根据当地“三农”发展特色,构建特色鲜明、相关独立的子平台,满足不同用户的特殊需求,增加用户的获得感和认同感。

4.2.5 加强宣传推介,提高平台社会关注度

保持一定的用户量和访问量是农村农业信息化综合服务平台可持续发展的基本前提,对此,必须采取多种手段进行自我宣传推介,提高平台社会关注度。其一,采取广告宣传推介。平台必须综合运用多种渠道,通过线上宣传与线下活动,进行自我推销。在线上可以通过微博、微信、网站、广播、电视、手机短信等手段,采取话题营销、广告投送等方式,对平台进行广泛宣传;线下采取报刊报道、粘贴宣传广告等形式,让用户知晓、了解平台。其二,采取口碑宣传推介。农村农业信息化综合服务平台可以确立一批示范户,指导、帮助他们有效利用平台提供的各种服务改善生活、发展生产、促进营销等,使他们成为平台宣传的现身说法者,让广大用户从自己身边的人和事真切感受到平台价值,为平台赢得良好的口碑[37]。其三,采取体验宣传推介。农村农业信息化综合服务平台应该以基层服务站点为载体,对用户进行信息技术教育和利用平台的技能培训,帮助他们掌握基本信息技术和提升利用平台能力,让用户亲身体验感知平台的价值,提高他们在生产生活中接受平台服务的主动性和积极性。

(参考文献略)

作者简介:熊春林,湖南农业大学公共管理与法学学院副教授,博士,硕士生导师;张亚岚,湖南农业大学公共管理与法学学院2017级硕士研究生;田语,中国银行股份有限公司重庆江津支行职员。

(扫一扫,更多精彩内容!)