内容提要:演进韧性作为一种新型治理路径,对于引导乡村韧性构建、推进乡村振兴、提升乡村治理能力,具有重要意义。选取多个经历扰动后并有多年从逆境中振兴的案例,对其中政府、市场组织、乡村集体等不同主体主导的振兴方式进行对比考察,发现乡村集体主导的振兴方式比政府和市场资本主导的振兴方式更具韧性和可持续发展能力。通过合理的治理机制提升经济韧性、社会韧性、生态韧性、组织韧性和城乡互动的扩展韧性,综合提高乡村振兴的演进韧性能力,更合乎价值理性,更有利于实现城乡社会生态系统要素的良性互动,更容易实现乡村振兴。

关键词:乡村振兴;乡村治理;演进韧性

改革开放以来,我国空间结构发生了重大变化。与城镇化突飞猛进形成反差的是乡村的日趋衰败,具体表现为物质的缺乏、人口的流失、公共服务的滞后、社区公共生活的衰落、乡村经济价值和公共价值租值耗散。党的十九大报告提出实施乡村振兴战略。中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018~2022年)》,提出了乡村振兴的各项重点任务。2018年7月,习近平总书记对乡村振兴战略作出重要指示,提出实施乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手,要把实施乡村振兴战略摆在优先位置,坚持五级书记抓乡村振兴,让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。乡村振兴是立足我国社会主要矛盾发生变化,实现中华民族伟大复兴“中国梦”的关键举措。传统资本驱动和基于地方独特性的自我经营,始终未能摆脱乡村衰落的泥淖和恢复乡村的生机。因此,必须另辟蹊径,寻找一条拥有持续适应、转变和创新能力的乡村振兴新路,而演进韧性为实现乡村的社会生态系统可持续发展,实现从传统农业向现代农业转型,提供了新的治理思路和途径。

一、文献梳理与分析框架

“韧性”(resilience)—词最早来源于拉丁语“resilio”,是工程领域的专用名词,原意是指物体受外力作用而围绕其固有单一基准点、保持本质特征前提下的复原能力。20世纪70年代韧性被广泛应用于自然生态学领域,形成生态韧性。生态韧性认为自然生态系统不同于工程系统的单一均衡,而是呈现多稳态,重点强调系统应对干扰及其在阈值内的缓冲能力。到了20世纪90年代,“韧性”术语被进一步重塑,从自然生态系统向人类社会系统延展,形成演进韧性。演进韧性认为韧性是系统固有属性,不管是否受到干扰,系统随着时间变化不断进行着非确定性和非线性的演变,并呈现复杂的、自我涌现的特征。因此,演进韧性着重关注系统动态演化过程中的知识网络结构和制度安排变化是否能提高或降低系统应对潜在风险的能力,实现复杂的社会-生态系统与外界环境共同进化并“弹向更好状态”,强调系统持续不断的适应力、学习力和转型力。

过去的一百多年,人们对韧性的认识经历了从“工程思维——生态思维——演化思维”的范式转换体现从追求结果均衡到关注过程适应的认知观变迁和飞跃。从已有研究对韧性定义界定看,代表性的有能力恢复说、扰动说、系统说、能力提升说等。虽然这些见解有差别,但是都强调系统受到干扰后需要综合硬件(基础设施和生态系统等)和软件(社会治理要素),通过学习和再组织吸收扰动、降低损失,使系统恢复到原来状态或者达到新状态的能力,其本质特征在于其鲁棒性、自组织性、创新性。同时,韧性系统不仅仅关注系统急性冲击的短期表现(如洪灾、地震、气候变化等),而且关注中长期演变过程的系统变革(产业衰退、经济依赖、老龄化等“慢性燃烧”)。

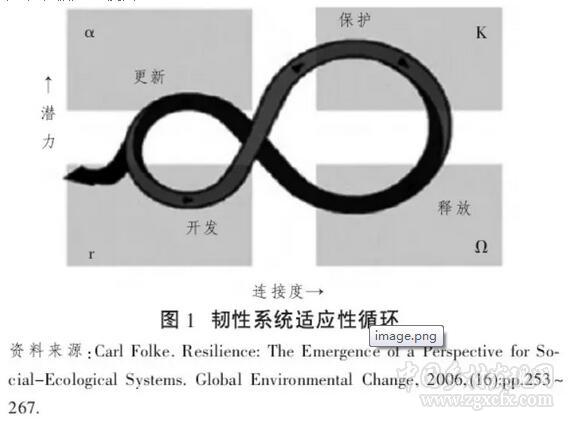

在厘清韧性内涵的基础上,学者们从系统韧性评估、系统韧性演化机理、系统内部要素优化、组织要素资源配置、韧性能力提升等层面展开持续的研究,并提出了适应性循环理论和多尺度嵌套适应循环模型。其中,Holling&Gunderson提出的适应性循环理论被广泛讨论,这一理论包含了所有事物的具体治理形式。该理论认为社会生态系统受到不确定性干扰会经历“更新——开发——保护——释放”四个阶段(见图1,下页),每个阶段系统内部之间呈现不同潜力(potential)和连接度(connectedness),适应性和适应能力有别导致系统韧性高低不同。系统处于更新(α)和开发(r)阶段是循环中的发展和稳定阶段,在这一阶段系统内要素关联度不断提高,各种要素逐步积累促进区域系统发展。系统各要素关联性、适应性增强,会使系统陷入锁定状态,但如果缺乏对外界环境变化的适应能力,就会陷入韧性较低的保护(K)阶段,并进一步进入释放(Ω)阶段,考验系统适应能力。若系统适应能力弱,则会发生结构性衰退,但如果通过治理结构、产业结构等调整,系统可能会跳出固有发展模式,进入知识网络结构和制度安排更新储备阶段(α)。多尺度嵌套适应性循环则进一步呈现了适应性循环的嵌套性,强调干扰是发展的一部分。系统动态演变中有反抗和记忆两个重要转折点,反抗和记忆点表示系统同时具备创造性和保守性,在管理变革的框架下被广泛使用。

从韧性演变脉络的梳理发现,“韧性”研究和实践呈现以下特点:一是“韧性”研究多集中于城市化发达的英美国家,原因在于英美国家城市化已经进入诺瑟姆S曲线的顶端,具有集聚特性的城市与洪灾、地震、飓风、气候、恐怖袭击、环境污染、信贷危机、能源危机、产业衰退等各类风险相伴相生,这些风险对城市人口、社区、政府等组织形成急性冲击和“慢性燃烧”。因此,韧性与诸多结构不良的城市问题情境相结合的研究于21世纪初迅速进入英美学者的视野(Rose,etal.,2005;Foster,etal.,2007;Pendall,etal.,2007;Hill,etal.,2008;Swanstrom,etal.,2008;Rose,etal.,2005;Martin,etal.,2010;Stuart,etal.,2010)。他们提出通过加强工程韧性、经济韧性、组织韧性、社会韧性、生态韧性以降低和适应城市风险,并提出建设韧性城市和韧性社区的目标。在全球范围内兴起了“让城市更具韧性”运动和“全球100韧性城市如英国伦敦,美国纽约、新奥尔良,南非开普敦)建设的实践,典型的还有如纽约的《一个更强大、更有韧性的纽约》、南非德班市的《适应气候变化:迈向韧性城市》,等等。其中,韧性社区的建设已经成为韧性城市建设研究的重要内容,这是因为灾害和风险往往是被社区感知的,新奥尔良城市在废墟上重建就在于社区居民的自组织能力。二是国外研究成果多集中于城市规划学、工程学、生态学等领域,而公共管理视角下的城市治理研究从近年来也开始进入学者的视野,目前洛克菲勒基金会提出的城市韧性框架(CRF)很大程度上就是从公共管理视角分析探讨出来的,强调建立“多中心”和多元主体的治理结构,提出基于资源富裕、合作包容、社会团体参与、政府协同建设是韧性城市建设中的重要元素。建立多方向反馈过程创造自组织或者涌现模式(emergentpatterns)成为“韧性”研究框架的关键。三是国内关于“韧性”的研究尚处于起步阶段,对象多集中在洪灾、地震、气候变化等急性冲击后的城市工程韧性研究,而且内容多是对国外研究进行综述(邵亦文,2015;李彤玥,2017;蔡建明等,2012)。

演进韧性理论关注系统遭遇风险后的适应性过程和机制,西方韧性城市建设实践为我国城市应对风险提供了新的治理理念。但是,在城乡二元体制下,乡村将与城市发展长期共存。乡村衰退和“大城市病”的叠加效应,制约着我国的可持续发展。党的十九大报告提出乡村振兴战略;2018年中央“一号文件”发布乡村振兴战略的具体指导意见;2018年“两会”期间习近平总书记提出了“城镇化、逆城镇化两个方面都要致力推动”“农村不能衰落”的重要思想。乡村社会生态系统的韧性研究意义重大。演化韧性理论和实践适用于我国乡村结构不良问题的情境。在理论上,演化韧性本质上对应乡村“社会——生态系统”。在快速城镇化背景下,乡村居民对外界干扰或变化的适应和创造性转变能力,有明确的韧性主体(resilience of what)和韧性对象(resilience to what),也与“最先应关注谁”的韧性难点相契合。乡村衰败决定了最值得关注的群体以及这些群体的行为。在实践上,相较于城市,我国乡村具有韧性构建的天然优势,乡村的土地归集体所有,有完整及地域性的生产生活生态集体,居民对于环境开发具有更多自主权,人地关系联系紧密,人们之间具有先天的归属感和凝聚力,这也是当前韧性城市和韧性社区研究的关键内容。

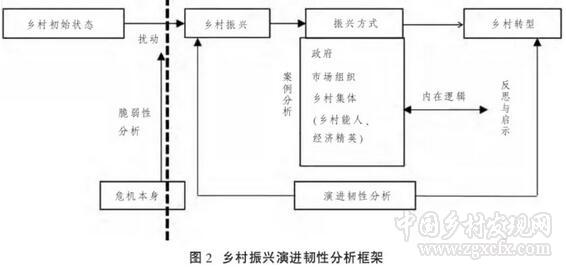

因此,本文从公共管理视角研究乡村振兴演进韧性,旨在关注乡村振兴中相关主体的适应性治理过程,分析乡村振兴方式制度结构安排表现出的应对潜在风险能力,厘清其内在治理逻辑。具体而言,本文跳出关注扰动危机的脆弱性研究(图2虚线左),关注系统动态适应的演进韧性(图2虚线右)。基于文献整理和现实考察,对比乡村振兴中政府、市场组织、村集体等多元主体的行动方式,评价制度安排引致的效果,对其内在治理逻辑进行解析,提出提升演进韧性能力进而推进乡村振兴的建议。

二、乡村振兴演进韧性中治理主体行为及效果考察

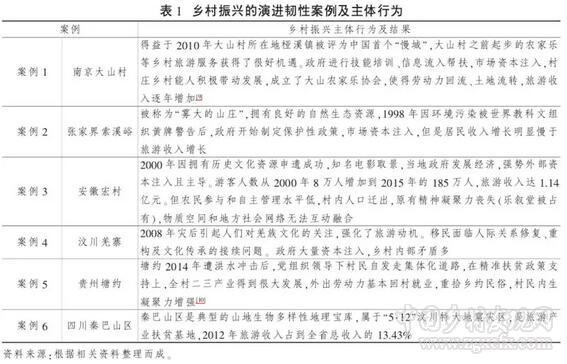

根据“乡村振兴”和“乡村再造”的目标,通过利用搜索引擎和挖掘文献资料,筛选出本身具有良好自然生态或深厚历史文化起点,经过重大社会事件或自然灾害扰动后,在乡村韧性演进中,成功实现了从传统农业向现代乡村转型的多案例作为研究对象(见表1,下页),这些案例具有一定社会影响力,尽可能覆盖了不同主体主导方式的乡村振兴。通过一定时间的追踪,寻找到乡村振兴演进韧性的一般规律。

上述案例本身都具有良好的自然生态资源或者历史文化资源的发展起点,也都有来自政府、市场和村集体等多元治理主体发挥作用,经历扰动后,进行了组织更新,并实现了从系统开发r到保护K阶段的演进。处于K阶段的系统虽然相对稳定,但是由于治理结构不同,即系统各要素的关联性存在显著差别,不同案例表现出对外界环境不同的适应能力。在此阶段,如果不能作出有效的治理结构安排,系统适应性的减弱会导致结构性衰退,进入释放阶段(Ω),乡村振兴将不可持续。从演进韧性要义出发,将生态环境的复原、调动资源的能力和居民的韧性,以及公众参与和适应性的社会机制等所反映出来的系统动态演化的网络结构和制度变化对系统转型的能力,提炼出产业环境空间、社会网络、社会网络和环境空间融合三个指标,作为乡村振兴演化韧性的观测指标和考察要素,并在此基础上对应韧性本质特征,进一步以鲁棒性、自组织性、创新性作为衡量标准,对乡村振兴演进韧性进行评价。

将案例进行对比不难发现,案例1的南京大山村和案例5的贵州塘约村区别于其他乡村振兴中的治理结构安排,强调了自下而上的乡村集体居民的制度建构,村民对自身村庄环境的认同,实现了灾后自我重建。每个乡民参与到乡村空间重建过程中,产业环境空间呈现鲁棒性,社会网络自组织性强,社会网络与环境空间表现出高度的均衡性。案例2的张家界索溪峪、案例3的安徽宏村以及案例4的汶川羌寨,同样表现出了多元主体的治理结构,但是发展路径与案例1和案例5不同,走的是政府和市场主导的乡村振兴路径。这些案例中虽然乡村旅游收入快速增长,但是村民未能分享到与旅游经济增长带来的同步收入增长,产业环境空间鲁棒性弱。社会网络由于在环境开发中精神凝聚力的物质空间被占有,居民缺乏内部凝聚力,自组织性差。社会网络与环境空间不能均衡发展,利益矛盾加剧,引致劳动力流出村庄。值得注意的是,上述所有案例,政府以产业扶持或以产业开发式扶贫的方式对乡村都进行了大规模的资本投入,比如案例1的大山村得到政府“难以想象的投入”,案例5的塘约村、案例6的秦巴山区得到的政府扶贫资金也颇为庞大。总体来看,村集体主导的振兴方式比政府和资本主导的振兴方式更具韧性和可持续发展能力。系统保护阶段(K)是危机转化的关键期,跳出固有发展模式,使系统向着新的知识网络结构和制度安排更新储备阶段(α)演进,需要挖掘治理的内在逻辑,这是乡村振兴的关键。

三、乡村振兴中的治理要素在乡村演进韧性构建中的内在逻辑

基于上述乡村振兴演化韧性案例的分析,进一步揭示乡村演化韧性构建的一些具有规律性的逻辑。

(一)乡村内部社会网络建构是乡村演进韧性构建的核心要素

案例中社会网络建构具有的自组织性,与环境空间融合的均衡性,使得一些乡村振兴表现出很好的发展韧性。演进韧性本身暗含着自组织的内在逻辑(Davoudi,2015)。乡村内部社会网络是自组织的基础,自哈丁提出“公共地悲剧”解释框架以来,促进组织内个体互惠合作就成为学术界研究的重要话题。新制度经济学基于经济人假设提出群体合作是社会系统多次博弈后更容易出现的效果。奥斯特罗姆的公共池塘理论则进一步明确了自组织的治理结构,构建了基于信任、声誉、互惠机制长期合作推动群体行为的解释框架,认为利益相关者基于信任的集体行动可以实现组织成员的行为调节和自我纠正,达到集体和解稳定。这些理论为乡村演化韧性促进乡村振兴提供了充分的理论依据。

现代乡村虽然不再是费孝通先生所描述的完全熟人社会,更似贺雪峰教授所指的半熟人社会,但依然是同质性较强的社会生态系统。村民互动是乡村社会生态系统繁衍的常态,村民在互动中易于产生信任、理解,进而形成认同。帕特南论述“社会资本为何可以促进经济社会的进步,呈现繁荣稳定的状态”时指出,社群联系网络催生了普遍的居民之间的合作互惠机制,频繁交流可以培养人们的信任,基于信任可以影响他人,进而产生联动效应,促成社会网络的合作,为居民参与提供了理论支撑。奥斯特罗姆的公共池塘理论发现了“自我组织的自治理是—种自下而上、有效率的自主行为,能够直接体现合作群体的需求,并有效克服政府模式的低效率和市场模式的不公平现象”。从这个意义上讲,自我组织的内部社会网络建构是乡村振兴演化韧性的动力。案例1和案例5中正是通过自下而上的村集体带动实现了对所生活的环境空间的认同,使得环境空间与社会网络融合,激发乡村内生动力和内在归属感,从而实现了劳动力的回流。而案例3中环境空间开发挤占了村民的生活空间,乡民公共生活的乐叙堂也被占有,村内人口被迫迁出。案例4的汶川羌寨虽然政府在恢复生态空间投入大量资金,但是移民政策下同样引发诸多利益矛盾。这也给我国乡村振兴工作提出要求,就是要处理好环境保护、经济发展与人民福祉的关系。

(二)政府元治理和市场资本注入是乡村演进韧性构建的重要保障

乡村自发内部社会建构固然重要,但是离开政府和市场资本的投入,乡村振兴可能也难以推进。从所选案例可以看出,乡村演进韧性的增强,得益于政府的元治理和市场资本的注入。Joan(2014)提出,区域韧性最终模式是“中心边缘”模型,中心是政府组织,边缘是公众及社会其他机构和因素。中心角色的政府提供韧性管理和政策制定、加强制度建设,一方面为市场运行和村民自治创造良好的制度环境,另一方面促进公民参与,畅通利益表达机制和完善矛盾化解调处机制。需要指出的是,政府在自身角色方面存在不同程度的越位、错位现象,对元治理角色有认知偏差,存在替代市场的行为。案例中汶川羌寨、安徽宏村、张家界索溪峪都出现了乡村居民与市场、政府之间的利益冲突矛盾,亟待政府发挥积极的元治理功能。乡村振兴是乡村人口、资本、公共生活的振兴,政府元治理和市场资本注入是实现转型的重要保障。

(三)党委领导和乡村精英带动是乡村演进韧性构建的关键资源

党委领导是我国乡村治理的特色和独特优势。习近平总书记在2017年中央经济工作会议上强调,“办好农村的事情,实现乡村振兴,关键在党”。案例5中贵州塘约灾后村党委领导村民走集体化的道路,3年内由贫困村转变为小康村,村民凝聚力得到了增强。加强和改善党对“三农”工作的领导是乡村演进韧性构建的政治资源。在乡村内部社会网络建构中,乡村能人是组织网络构建的关键节点,起着重要的示范作用。帕累托认为,特定利益集合中,必然存在突出的行动者,由于特有的差异性优势成为精英人物。在乡村集体行动开展前期,乡村能人、精英人物承担初始成本消耗。在社会资本的非均等化配置中,通过激励关键人物发起集体行动的动机,可以获得超额的社会资本奖励,而集体行动后期,认同、荣誉是弥补精英群体在组织行动中的成本消耗的一种激励。从文中案例和笔者实地调研中,发现大量的乡村经济精英在乡村公共生活营建中发挥着重要的作用,比如有的经济精英自发为乡村请唱戏班、盖祠堂,增进了乡村内部居民的认同。欠发达地区乡村尤需培育和支持乡村经济精英,通过其示范经营,发挥其财富、知识、经验资源优势,带动地区发展。

(四)渐进式的韧性培育是乡村演进韧性构建的必要过程

面对突发危机,各种灾害管理、应急管理固然重要,因为其能够迅速集聚大量资本将系统恢复到正常运转的状态。在社会大的事件(如乡村申遗成功)、重大政策目标(我国2020年全面建成小康社会)下,政府和外部资本介入乡村发展,短期也确实会有很好的绩效。但是,韧性系统的适应性学习和管理机制的建立,是一个长期的过程。奥斯特罗姆的多元治理研究中的案例都是经历了一个长期博弈过程形成的理性格局。事实上,演进韧性认为韧性是系统的固有特性,案例中如大山村、宏村、索溪峪的发展,即使没有外部环境的干扰也有可能发生变化。但有深厚社区基础的村庄则更具有转换和发展能力,渐进积累的韧性培育是保持良好发展的基础。案例中政府和外部资本主导的乡村振兴,通过大事件或公共政策助推,确实能使得乡村产业得到快速发展。但是,旅游产业快速发展也会带来诸多矛盾和问题,被资本控制的村落公共空间被旅游开发取代,不再具备举办社区公共活动来承担提升凝聚力的功能,居民日常生活交流的公共空间被挤占,资本方与本地居民利益分配导致冲突事件,引发居民的不满,成为影响社会安定的隐患。而从国内其他案例中,有发现(如桃米社区)居民通过重新认同乡村的核心价值,形成环境共识,自觉与非营利组织合作,形成社区精神纽带。在我国乡村现代性变迁中,乡村公共价值逐渐衰落,这就注定了乡村振兴需要较长的过程。

(五)居民对自身环境的认知学习和创新式利用,是乡村演进韧性构建的内在动力

在外部干扰转化过程中,适应性学习是系统反馈调节的前提条件,影响着个体认知和社会行为模式。事实上,乡村发展往往是不清晰的,是发展过程中逐步摸索出来的,而重大突发事件给予人们学习和适应的空间。漫长和不确定的营造历程,给了社区居民自主学习、改造环境、不断尝试并积累经验的机会。笔者在长白山朝鲜族调研过程中发现,特色小镇营建表现出更多的规划痕迹,缺乏居民自身的适应性学习和创造力培育环节。案例3中安徽宏村面临着当前市场资本的撤资,而撤资后的发展路径充满未知。新时代的乡村振兴应该从经验中学习。真正的韧性社区建设应当更具有战略性和可持续性,认识到人们从经验中学习的强大能力,并有意识地将这种学习融入与社会和物质环境的互动中,承认人们本身在变革轨迹中的核心作用。

四、乡村振兴演进韧性能力的提升策略

国外韧性城市和韧性社区的理论和实践分析,无论是经典的Norris韧性社区模型或WISC模型,还是新奥尔良、纽约、开普敦等城市从灾难中复兴的实践,以及洛克菲勒集团构建的韧性城市框架,都强调和证实了多元治理主体的作用,而立足本地社会资本,创新经济发展路径,进行社区建构和提升人们福祉,是韧性城市和韧性社区建设的关键所在。我国乡村振兴目标是建设韧性乡村,而韧性乡村的建设首先要符合演进韧性的本质,即在环境空间开发、社会组织建构、环境空间与社会组织融合的社会生态系统开发中,符合鲁棒性、自组织性、创新性的韧性本质特征。要立足乡村振兴的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,完善乡村治理机制,同时推进城镇化和逆城镇化的进程。具体要从如下方面提升乡村韧性,从而推进韧性乡村建设和乡村治理体系现代化。

(一)提升乡村经济演进韧性

经济演进韧性强调历史路径依赖与创新产业之间的关系。乡村演进韧性作为区域固有属性,蕴含在系统演化过程中,是区域历史遗产和外界环境(包括危机)影响不断自我强化表现出的历史依赖路径,这种历史路径依赖包括长期演化形成的产业结构、生产关系组织、制度安排、创新氛围等,而根据Weitzman(1998)的重构增长理论,新产业很难在没有任何基础的情况下在某区域凭空孕育出来,而必须基于区域长期历史演化而形成的资源、知识稟赋和技能经验的重组。演进韧性也认为产业具有高度地方性,其成功与否和区域特定历史演化背景以及知识积累高度相关。因此,乡村韧性要基于该区域的社会资本、文化资本和环境资本,挖掘、延续、创新乡村天然的农业生产价值、生态价值、家园价值、文化价值,实现历史积累要素与产业创新的融合。

(二)提升乡村社会演进韧性

经济演进韧性源于社会演进韧性的支撑™。社会资本水平越高,越能缓解经济下滑,因为当地居民在面临经济下滑导致利益受损时没有“用脚投票”,而是仍然选择留下来。社会韧性是包括民众的信心、人们的获得感、人们的韧性拼搏、社会合作关系在内的社会整合力。在国外韧性社区建设中,更加关注人的重要性,让个人积极参与社区风险确定和解决方案的讨论,在公共事务参与的过程中社区居民之间培育信任和尊重。乡村振兴中要提升乡村社会演进韧性,发挥政府、村集体、乡村能人、经济精英作用,建设公共生活空间来组织公共生活,提升村民对政府的认同感和村民之间的凝聚力。

(三)提升乡村生态演进韧性

我国乡村衰败是多年“去农文化”和“城市中心论”下主导的行为结果,乡村振兴要认识到城乡从来不是孤立的,现代意义上的乡村振兴是依托城镇化的振兴,城乡社会生态系统是互动发展的™。乡村振兴要让处于城市的人“望得见山,看得见水,留得住乡愁”。在对乡村自然资源和历史文化资源挖掘开发的同时,要关注生态环境的生态演进韧性。

(四)提升乡村组织演进韧性

乡村振兴是涉及多元组织的集体行动过程,这就涉及地方政府、党委和村集体等组织。地方政府作为乡村振兴的主体,与中央政府相比,能够更有针对性地开发和实验各种公共政策工具和技术,扩散先进经验,并制定与所在地独特生态环境空间相适应的发展政策。而政府具有韧性的政策思想在应对经济衰退时,能够快速激发公共服务的供给和创新,更好适应乡村系统适应性循环。党委领导的村组织是我国乡村组织演进韧性培育的特色,在党委带领下积极营造乡村共同体,如案例5中塘约就走了一条集体化的发展道路。多元主体组织韧性发挥使得社会资源合力的稟赋足够强大,反应足够迅速,有效应对地震、洪灾等急性冲击以及资源衰退等“慢性燃烧”的扰动。

(五)构建城乡互动的扩展韧性

乡村振兴不能仅局限于乡村内部韧性的构建,还应通过建构城乡互动的融合体系进一步推进扩展韧性系统空间,通过城市反晡乡村、工业反晡农业、市民反哺农民的方式,加大“逆城镇化”力度,尤其在那些有着特殊的区位和独特的自然生态资源,迎合了周边城市区域步入消费型发展阶段的乡村地区,应迎合城市主流消费需求,构建起城乡融合的桥梁。

我国的乡村现代化发展尚不均衡,新时代不平衡不充分的矛盾表现得较为明显,东部城乡发展基本上实现了融合,初步实现了乡村振兴,中部次之,西部最差。因此,建构起合理的城乡空间治理体系成为乡村振兴的关键点。乡村振兴过程中治理结构和制度安排对乡村的可持续发展有重要的影响,农村居民的集体组织主导的乡村振兴比政府主导的振兴方式更有优势,但绝不能因此否定政府、市场资本的重要性。应从经济韧性、社会韧性、生态韧性、组织韧性等多角度构建起城乡互动的扩展韧性,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和城乡融合发展体制机制,有效提升乡村振兴的演进韧性,促进多元利益主体利益共容,推进乡村振兴进程。

乡村振兴是一个系统工程,要遵循乡村发展规律,规划先行、分类推进,加大投入、扎实苦干,通过抓重点、补短板、强弱项的方式,尊重广大农民意愿,发挥农民主体作用,激发广大农民积极性、主动性、创造性。要保持定力和韧性,激活乡村振兴内生动力,以实干促振兴,依托“互联网+”促进农村一二三产业融合发展,汇聚推动乡村振兴的合力,提升全面振兴乡村演进韧性,实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感,推动乡村振兴不断取得新成效。

参考文献:略

作者:唐任伍(北京师范大学政府管理研究院院长、教授、博士生导师);郭文娟(北京师范大学政府管理学院博士研究生)。

中国乡村发现网转自:《改革》2018年第8期

(扫一扫,更多精彩内容!)