——以湖北省恩施市烟叶种植农户为例的讨论

摘要:伴随城市化的快速发展和农村人口结构的转型,中国的小农经济正逐渐摆脱“过密化”陷阱。同时,农业生产中的资本投入日益增长,家庭农场日益“资本化”,“新农业”获得了空前的发展。文章以中国恩施地区烟叶生产为例,阐述了资本投入对烟叶专业化、规模化生产的关键作用,分析了资本化家庭农场的经营方式:其主要依赖家庭劳动力(少部分季节性雇佣劳动力),并通过土地流转实现适度规模经营。烟叶生产是一种典型的“新农业”,它在家庭农场中实现了资本和劳动的“双密集”,摆脱了“过密化”陷阱。作者认为,资本化的家庭农场不仅形成了一种“新农业”(新型经营主体),更塑造了一群“新农民”(新型社会主体),他们是村庄中的精英群体,对村庄社会转型具有重要意义。

关键词:烟叶种植;资本化的家庭农场;新农业;新农民

引言:近年来,随着城市化的高速发展,农村人口数量和结构的急速转型,国民消费结构的巨大变化及国家涉农政策的频繁调整等一系列原因,中国的小农经济处在了新的十字路口。

关于中国小农经济的转型,主要有三种代表性的观点。其一,“公司+农户”。这种看法主张以“龙头企业”为主带动相关农业产业和农户的发展,以实现农业生产的社会化和产业化。其二,“农民合作社”。他们认为,“公司+农户”的做法对于农业产业化的带动作用是有限的;“龙头企业”和农户在市场风险承担及农产品附加值分配方面存在严重的不均衡,农户承担了主要的市场和种植风险,公司则获得了农产品加工增值的绝大部分。因此,这些学者认为,可以通过农民自发组织形成的专业合作社来解决这些问题,专业合作社可以扩大种植的专业化程度,节省农民与市场之间的交易成本,增强农民在市场交易中的谈判地位,提高农民在农产品增值收益分配中的比例。其三,“资本下乡”和“规模经营”。这种主张提倡通过工商企业“资本下乡”促成农业规模经营,改造传统小农,以实现农业的现代化。

然而,三种主张都以一个共同的假定为前提,即当前的小规模家庭农场仍然是传统的小农经济,其生产经营形式没有发生变化,自身也没有革新的动力和空间,只能从外部对其进行“改造”。换言之,这些主张都忽略了新时期的家庭农场可能已经发生的巨大变化,而这对于研究它的演进方向和路径却极为重要。虽然有学者已经发现了小农经济内部的巨大分化,并注意到了村庄中一类特别重要的经营群体,他们通过流转土地形成适度经营规模,依赖家庭农业获得了较好的经济收入,保持了家庭关系的完整,成了村庄社会治理的重要力量,他们称之为“新中农”群体。但是,他们也主要是从“新中农”对村庄社会分层和乡村治理的影响的角度来分析,并没有“进入”新中农的内部,对他们的生产经营的特点,尤其是与传统小农的差异进行探讨。

本文试图“进入”家庭农场内部,对它在新时期所发生的一些重要变化,尤其是分化出来的一类非常重要的经营群体——“资本化”的家庭农场——进行细致分析,以对当下有关小农经济转型的讨论做出一些回应。文章由六部分组成:第一部分是对“过密化”的小农经济的理论渊源和演进路向做一回顾;第二部分描述烟农作为典型的“资本化”家庭农场的基本特征;第三部分叙述“资本化”对农民种植模式带来的影响;第四部分分析“资本化”与土地和劳动力投入的互动关系;第五部分讨论“资本化”小农作为一种新型社会主体对村庄社会转型的意义;最后是结论。

一、现代化过程中的小农经济:理论渊源与演进路向

(一)列宁-恰亚若夫之争

传统农业及农村社会在现代化过程中的转变和命运一直吸引着近现代诸多重要学者的注意力。

马克思依据英国工业革命中农业经济转型的历史经验,对此做了细致分析。马克思发现,随着资本主义的扩张和英国农村圈地运动的发展,传统农业经营形式发生了巨大变化,类似于资本主义机器大工业中发生的阶级分化一样,农村土地日益集中,农村日益分化为拥有大规模土地的少量农场主和完全失去土地的大量农业工人。考茨基进一步完善了马克思的说法。他认为,“现代的农村经济就是资本主义的经济,他具有资本主义生产方式的一切特征。”与小生产相比,农业中的大生产具有极大的优越性。

沿着马克思、考茨基的路径,列宁进一步系统论证了传统小农经济分化与资本主义国内市场形成之间的关系。列宁发现,1861年改革之后,俄国农村经济发生了巨大变化,主要表现为:第一,传统小农群体迅速分化为数量很少但经济地位稳固的农民资产阶级(购买土地、租佃大量土地、特别是租佃份地、改善经营、雇佣当地出卖劳动力的雇农和短工、把工商企业和农业结合起来)和大量农村无产阶级(抛弃土地和出卖劳动力),在这一过程中出现的中等农民具有极大的不稳定性和过渡性。第二,农村生产关系逐步由以人身依附为基础的工役制经济向以自由劳动为基础的资本主义经济的转变,农业机器的使用尤其加速了这一过程。第三,面向市场的商业性农业及其加工业的发展,进一步推动了农业资产阶级的形成。俄国农业中的这些变化,促进了国内市场的形成:一方面,农民分化为资产阶级和无产阶级同时壮大了生产资料和生活资料的消费市场,另一方面,大量农民无产阶级形成了资本主义发展的自由劳动力市场。所以,列宁认为,俄国的农民分化同时推动了农业生产的大发展和国内资本主义市场的形成,这一过程既属必然亦很必要。列宁的论述直接以民粹派的“小农经济稳固论”为靶子,从而引发了著名的持续性的“列宁——恰亚若夫”之争。

恰亚若夫是所谓俄国“新民粹派”经济学家的主要代表,以他为中心形成了俄国农经领域的“组织生产学派”。基于对“农民农场的特殊性质的认识”,他们形成了一套自成一体的农民农场生产理论。恰亚若夫认为,家庭是农民农场的经营主体,它与资本主义的农业企业具有非常不同的性质:一方面,家庭农场不能像资本主义企业一样按照边际效益原理自由解雇劳动力,家庭生命周期在很大程度上决定了家庭劳动力规模和经济活动总量;另一方面,与资本主义式农业企业不同,家庭农场的劳动组织原理并非是完全的利益最大化,而主要受“劳动消费均衡”原理的支配。所谓“劳动消费均衡原理”,是指家庭农场的生产组织会在家庭成员的劳动辛苦程度,或者说劳动力自我开发程度(亦称自我剥削)与主观消费满足感之间取得一个均衡,这种均衡程度的差异决定家庭是否会进一步加大劳动强度和农作集约程度。在这种前提下,同样是运用地方自治局的大量统计资料,恰亚若夫与列宁得出了非常不同的结论。

“列宁—恰亚若夫”之争成了国际农民学研究中的一个持续性的理论命题。回头来看,正如莱曼所言,如果说列宁提供了一种资本主义发展的理论,其中社会阶级关系完全取决于生产关系构成而不必考虑市场关系的话,恰亚若夫则是一种有关农民企业和市场关系的理论,其中基本生产单位内部的技术生产关系被放在了最重要的位置。那些对列宁最重要的议题,对恰亚若夫则是次要的,反之亦然。二人的分歧根本上不在于材料和方法,而在于双方使用的理论视角。比如,列宁的资料中也部分显示了经济增长与家庭人口规模之间的相关关系,但是他并未对此做任何分析。二者都认为农民农场不是一个资本主义式的农业企业,用来分析后者的相关理论工具对农民农场是不适用的。恰亚若夫将这一问题放在了其理论的核心位置,列宁则将农民农场的消失当作关键议题。二者都同意家庭农场之间产生了不平等和分化,恰亚若夫将之归因于家庭周期,列宁则认为是商业经济对自然经济的渗透。二者都同意资本主义可能会给乡村带来一个无产阶级化的过程和催生出资本主义式的生产关系,但是,列宁认为这一过程已经发生并且不可避免,恰亚若夫则主张这只是一种可能性,至少目前没有大规模发生,尤其是在俄国农村社会的制度背景下可以避免。

莱曼在系统回顾了列宁与恰亚若夫之间的争论之后,结合他在拉丁美洲所做的田野调研,提出了农业变迁的两种模式的理论:一种是“资本化的家庭农场”(capitalized family farm/capitalised family farm)路径,另一种是“农民分化模式”(peasant differentiation)。这一理论表述了农业变迁的两种可能的极端路径,在实际情况下,在两极之间很可能有一系列的演变方向。而且,两种演进模式的区分也不能仅仅被简化为大规模农场和小规模“家庭资本化农场”这种经营层次的区分,它主要因由不同地域的农业结构和演进的动力机制来区分,这又主要取决于不同社会历史上的农业结构和阶级关系,而不是这样那样的政府政策或世界贸易模式。

“资本化的家庭农场”是与传统小农农场相比较提出来的概念。它用来指这样一种家庭农业生产单位,其中的资本投入大大超出一般农民农场的投入程度,它的生产往往高度专业化,彻底面向市场,自身的消费物品也大部从市场采购,它在主要依赖家庭劳动力的同时也在农忙季节雇佣少量的临时劳动力。与恰亚若夫笔下的农民农场相比,它不仅要完成劳动力的再生产,而且要实现资本的再生产,它不受劳动消费均衡原理的支配,不会承受持续下降的农产品价格和持续上升的土地地租。虽然二者都主要利用家庭劳动力进行生产,但是,“资本化的家庭农场”却非常在意劳动力成本,它不能通过非货币交换的手段获得劳动力。可见,“资本化的家庭农场”是一种以小规模家庭农场为基础演进而来的高度专业化、资本化和市场化的新型农业经营主体。在这种农场的兴起和发展过程中,有两种机制对其起了较大的促进作用,一是能稳定雇佣部分季节性劳动力,二是与土地所有者之间的收入分成制(Share Cropping)。

“农民分化模式”是指具有如下农业结构的地区,其中大规模农场和细碎化的土地拥有者持续地冲突性共存(coexist conflictively),在这一过程中,前者日益现代化而后者迅速扩散(proliferation),前者的主导性地位得到巩固和维护。大规模农场通过各种手段来巩固自身的地位,小土地所有者往往不能依赖土地独立生存,必须向大规模农场出卖劳动力,因此,在这一模式下,一种可能附带的现象就是他们向城市、边远地区或其他农业地区的迁移。这种模式在墨西哥中部、秘鲁高原以及巴西东北部等地区很常见,其中还可能存在部分独立性的“资本化的家庭农场”,当然它明显处于附属地位。

两种农业演进模式还形塑出两种差异很大的农村社会结构:农民化(peasantisation)和无产化(proletarianisation)。所谓农民化,主要是针对“资本化的家庭农场”逐步发育起来的农村地区的社会结构。他们通过对小农农场的资本化投资和专业化生产,成了面向外部市场的小商品生产者,因此改变了传统农民和农场的性质,形成了市场化、资本化和专业化的新农民与新农业,成了农村社会中主导性的社会群体。因此,他们也被一些学者称为“新农民/后农民阶层”。所谓“无产化”,是在“农民分化”的演进模式的地区出现的一种社会结构,他们不能简单等同于考茨基所言的农民的“无产阶级化”,他们很可能还没有如典型的农业工人那样完全失去土地和其他生产资料,所失去的最重要的是就业保障和农村的稳定居所,在劳动力市场上变得日益孤立和个体化,失去了原来在村庄中稳定的社会关系和网络连接,被甩出了村庄之外。

显然,莱曼试图在恰亚若夫与列宁之间取得一个折中的方案,认为农业的变迁不是只有一种唯一的“不可避免”的模式,不同的演进路径内生于不同地区历史上的农业结构和阶级关系。他所提出的两种演进路径的理论,尤其是“资本化的家庭农场”的概念对于思考中国小农经济变迁具有重要意义。

(二)中国“过密化”的小农经济

中国的农业经营形式在历史上经历了几次重大变迁,最终在明清时期形成了以自耕农为主体的小农经济。

受恰亚若夫的深度熏陶,黄宗智对明清以来华北平原、长江三角洲地区的小农经济进行了开创性的研究。他发现,明清以来,华北地区的小农经济分化成了两大部分:一是数量极少、拥有土地较多的经营式农场,二是绝大多数的家庭式农场。由于人口增长和阶级分化的双重压力,占主体地位的家庭式农场无法得到维持家庭基本生存的土地规模。他们只能通过增加复种指数、扩大经济作物(棉花)种植面积等多种手段在小块土地上投入大量密集劳动,以获得极低的劳动边际报酬,形成了典型的“过密化”模式。运用同样的分析路径,黄宗智对长江三角洲自明末至改革开放初期的小农经济进行了细致分析。他发现,长三角地区的小农经济同样以“过密化”为主要特征,只是具体表现形式各异,该地的农业“过密化”主要体现在大量的家庭辅助劳动力进入到家庭手工业的生产之中,以补充家庭支出;小农经济呈现为“过密性增长”(有增长无发展)的局面。

1949—1980年,沿着列宁、斯大林关于农业转型的理论,认为唯有规模经营(以农业集体化为具体表现形式)才可能推动中国农业的现代化。但是,由于人地关系紧张的矛盾未得到缓解(甚至进一步加剧),同时国家长时期、高比例的提取农业剩余用于重工业建设,集体化之后的中国农业并未能摆脱“过密化”发展模式,农村经济和农民生活长期在低水平徘徊。集体化后期,东南沿海农村“社队工业”的兴起,到1980年代乡镇企业的大规模发展,转移了大量农村剩余劳动力,小农经济开始走出“过密化”的陷阱。2000年前后,中国大规模外向型经济飞速发展,东南沿海地区“劳动密集型”产业生长起来,吸纳了全世界历史上规模最大的流动人口大军。结果,中西部地区普遍形成了以代际分工为基础的、制度化的“半工半耕”过密型农业。

尽管黄宗智的研究引起了经济史学界的巨大争议,但是,客观的看,他以满铁调研、档案材料、实地访谈等多种扎实资料为基础,对中国小农经济经营模式的概括——“过密化”模式,是基本准确的,为我们认识中国小农经济及其演变提供了最佳的理论起点。

黄宗智近年的研究发现,中国农业当前正处于大规模非农就业、人口自然增长减慢和农业生产结构转型三大历史性变迁的交汇之中。面对这样的历史性契机,政府若能采取适当措施,农业当前的隐性失业问题应该可以在近10 年间改善,农业的低收入问题也应该可以在今后25年间缓解。他指出,中国人的食品消费结构在过去30年间发生了巨大变化,粮食消费量逐渐下降,对蛋白质等副食品,尤其是果蔬的消费量大量上升。而且,这种转型还有巨大的增长空间,这就为与传统粮食作物种植大不相同的具有更高产值的“新农业”的发展提供了巨大市场空间。从过去30年农业总产值内部的构成上看,这方面的增长已经大大超过了“旧农业”产值的增长速度,也超过了世界历史上其他几次农业革命所带来的产值增长,是一场正在发生的“隐性农业革命”。黄宗智等人还发现,“新农业”对家庭经营的影响表现为“没有无产化的资本化”,这是中国新时期农业发展的最主要特征。一方面,家庭农场的资本投资大大增长,农业的现代化程度提升;另一方面,与西方及印度等农业现代化过程中农民大量“无产化”相比,雇佣劳动在中国农业新时期的发展中所占比重很低,并没有造成大规模的“无产化”现象,这表现出了家庭农场的坚韧性。他们还对中国家庭农场“资本化”的主要来源进行了数量分析,结果发现,这主要来源于农民家庭,尤其是外出务工收入反哺给农业的收入。而国家在家庭农场资本化方面的投入非常有限,农业公司在这方面的投入也很少,因此,国家在以后的投资中应该进一步向农户倾斜,而不是像目前一样倾斜于“龙头企业”。

黄宗智等学者最早发现了中国新时期家庭农场的“隐性革命”(尤其是“资本化”趋势),并对此从宏观数量上做了非常有价值的分析。但是,他们分析的缺陷是缺乏微观分析,换句话说,该研究是从总体和外部的视角来描述家庭农场“资本化”的状况,对它内部的生产组织过程缺乏深入讨论。而且,他们的讨论也没有关注“新型经营主体”作为“新型社会主体”的社会学意义,即它对村庄社会结构和转型所带来的可能影响。

二、“资本化”的家庭农场

以列宁、恰亚若夫为代表的小农理论主要从土地和劳动(力)两大生产要素来分析传统农业的内在机制。二十世纪中期以后,农药、化肥、机械和改良种子在农业生产中掀起了一场“绿色革命”,资本投入对传统农业的改造作用得到了越来越多的重视。在中国,也早在20世纪30年代的中国乡村社会性质论战中,就有学者主张通过加大农业资本投入来改造传统小农经济。本文所讲的“资本化”家庭农场所针对的对象,基本就是黄宗智所讲的以果蔬禽蛋为代表的传统粮食种植之外的“新农业”,包括一些典型的养殖业。“旧农业”主要是指以大田粮食种植为代表的“狭义”农业,而随着人们消费结构的巨大转型,人们对果蔬禽蛋等需求量骤增,因此在传统农业中作为副业的经济作物种植和养殖业获得了空前发展机遇,这是一种“新农业”。在“旧农业”中,化肥、农药和种子是它最主要的几种资本性投入,“新农业”的资本性投入较“旧农业”要多很多,资本投入在很大程度上超过了劳动力和土地投入,成为“新农业”的第一大投入要素。当然,关于资本、土地和劳动在不同种类的“新农业”中所占的比重及其复杂的相互关系,得根据具体行业具体分析。

湖北省恩施自治州属于亚热带季风型山地湿润性气候,适合多种农作物生长。粮油、茶叶、烟草、林果、药材和蔬菜是全州农业的六大支柱产业;粮油是传统粮食作物,其他五种是相对成规模的经济作物,尤其是烟草、高山蔬菜和茶叶形成了规模和品牌。

烟草是一种典型的农业经济作物。我国烟草行业实行国家专卖制度,主要通过烟农与烟草专卖局(卷烟公司)签订收购合同来进行烟叶生产和销售。恩施州烟叶种植已有40多年历史,境内所辖8县(市)均种植烤烟,其中建始、恩施、巴东、鹤峰四个县市还种植白肋烟,近几年,全州白肋烟产量位居全国首位。全州常年烟叶种植面积60万亩左右,其中烤烟42万亩、白肋烟18万亩左右;全州烤烟产量占全省总量的65%以上,白肋烟产量占全国总量的70%以上,出口备货量占全国的80%以上。恩施州是国家烟草专卖局重点支持的31个优质烟叶产区之一,目前位列第六位。目前,全州8县(市)88个乡镇中有60个种植烟叶,烟叶收购3万担以上的乡镇18个,烟叶种植万亩以上的乡镇25个;种烟村1217个,其中千亩种烟村185个。恩施市盛家坝乡是全市第一(全州第二)烤烟产区,共有11个种烟村,基本烟田5.1万亩,常年种烟面积2万亩左右,年收购量4.5万担以上。

烟叶种植是一种高度 “资本化”的“新农业”,资本要素在生产投入中占据非常重要的地位。根据农业部对全国1553个县6.8万户农户定点调查汇编的《全国农产品成本收益资料汇编(2014)》,我们能得到烟叶种植的一般生产投入情况。他们将烟叶生产投入分为三大部分:生产物资与服务费用、人工成本和土地成本(表1)。

生产物资与服务费用最为繁杂(表2),主要包括生产资料投资(农药、化肥、燃料、固定资产折旧等)和服务性投入(机械租赁和销售费用)。固定资产折旧主要指烤房的折旧,烤房及附属设备具有一定的使用寿命,需要农户一次性大笔资金投入。比如,盛家坝乡修建一栋标准烤房至少需要投入8000-10000元,炉灶、抽风机等附属设施还是烟草部门免费提供,若是农户自己购买则成本更高,一栋烤房的使用寿命最多8-10年,中途还需维修。服务费用主要是租赁烟草部门的机械进行耕地和起垄作业,以减少人工投入,销售费用是指烟叶烘烤完之后进行分类分级、扎把打捆和逐批次送到收购站中间的费用。生产物资和服务费用中的大部分属于资本性投入,仅化肥、燃料、农药、地膜、机械使用和固定资产折旧六项费用就占了生产物资和服务费用的80%以上,占总成本的比例也达到了30%以上,这六项是最典型的资本性投入(表2)。

盛家坝乡的烟农是典型的“资本化”家庭农场,主要有两个特征:一方面,小规模家庭农场是主要经营主体;另一方面,资本要素是农场最主要的生产投入,并在生产集约化过程中起到越来越关键的作用。

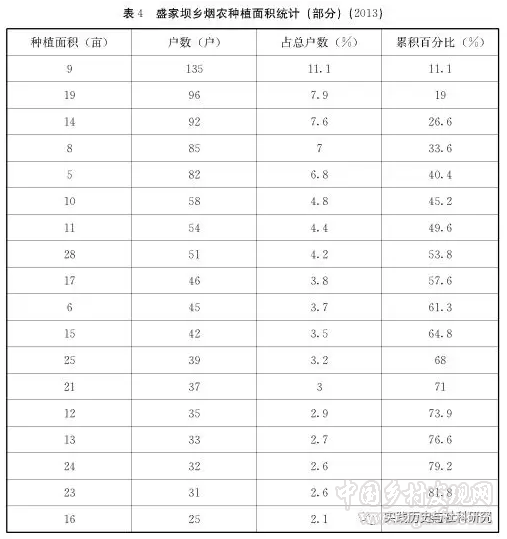

2013年,全乡共有烟农1214户,平均种植面积18.03亩(表3)。种植面积在5-10亩的农户418户,占总数的34.43%,11-15亩256户,占21.09%,16-20亩203户,占16.72%。种植面积在5-20亩的农户占了总户数的72.24%,种植21-25亩的共144户,占11.86%,26-30亩84户,占6.92%,种植30亩以下的农户占总数91.02%,占绝对主体。种植51亩以上的农户仅28户,占总数的2.31%,51-100亩之间有18户,100亩以上的大户仅10户,种植规模最大的为215亩。显然,从经营主体看,小规模家庭农场是烟农中的主要经营主体,50亩以上的规模较大的农场只占总数的极少部分。

烟农种植面积有其自身的内在规律。影响烟农种植面积的原因很多,一个关键的因素是烤房的烤能(烘烤能力),另外几项重要的是家庭资本支付能力、劳动力和土地面积等。

烤房烤能是决定烟叶种植规模的最主要因素。烟叶种植可分为三个阶段:大田种植、采收烘烤和分级扎把。大田种植需要细致栽培出优质鲜叶,为烟片收割烘烤打好基础。收割烘烤是大田烟叶成熟后分批收回,放在专门修建的烤房中烘烤的过程,是决定烟叶成色和质量的重要环节,也是高度技术化的环节。烘烤完成后再对烟叶分类分级,扎把打捆到收购站出售。专用烤房是烟叶种植必备的基础设施,烤房内有复杂的加热设备和通风排湿通道,烘烤时通过短时期内加高温度,并顺次打开和关闭相关通风排湿窗口,以给烟叶定色定质和彻底烘干。烟叶在烤房内需经过变黄、加温、定色和烘干等程序,一般自烟叶进入烤房到烘干出来需要3-4天时间。同时,烟叶烘烤也不是一次将整株烟叶全部收回,而是根据烟叶成熟度,从烟株下部开始,每轮从每株采摘几片烟叶汇集起来放到烤房中烘烤,如此直至将所有烟叶全部采收完毕。根据烤房烤能、天气情况及烟叶成熟情况,一般要经过6-8轮才能将烟株上的烟叶全部采收完毕。烟叶采摘回来后要绑在特制的晾杆上面,再集中放入烤房之中,每一轮烟叶从采摘到放进烤房的时间要尽量缩短,不然最先采摘的烟叶可能会变质,无法与后面采摘的烟叶用同样的“火力”烘烤。因此烟农一般将每轮烟叶采摘时间控制在两天之内,最好一天完成,但绝不超过两天。结果,每一轮烟叶采摘和烘烤的周期就在6天左右,加之烟叶进入烤房以后变黄的时间,一般刚好“一周一房烟”。烟叶烘烤季节是烟农最忙碌的时节,不仅要马不停蹄地将烟叶采摘进入烤房,还要不分昼夜的根据烤房内烟叶的状态控制“火力”以调节温度。这样不停歇的经过6-8周的时间,烟叶采收烘烤才能全部完成。

烟叶成熟后必须及时采收烘烤,不然会因过度成熟而腐烂,因此,影响烟叶种植规模的首要因素就是烤房烤能。1980年代以来,烤房一直在不断改进和提档升级。目前,盛家坝乡主要有两类烤房:一种是烟农自家中的“普改密”烤房,这是以前的普通烤房提档升级后的烤房;另一种是近几年在烟叶种植面积较大的村庄修建的集中工厂式烤房,属于国家烟草部门兴建和所有,出租给附近农户使用。“普改密”烤房的大小虽然不完全一致,但大部分是原来供应8-10亩种植规模的“方八尺”烤房,这种烤房呈正方形,四边长均为八尺,内部可设置三层或四层烘烤区。烤房的建造标准之所以比较统一,是因为烤房内炉灶火道设备是由烟草部门统一免费提供,烟农必须建设统一大小的烤房才能使用。这种烤房若是三层,可供6-8亩烟叶烘烤,四层则能满足8-10亩烘烤。决定烟农种植面积的首要因素是烤房烤能,若种植面积太小,则烤房利用不足,浪费了大量燃料,若种植过多,则无法及时采收烘烤。结果,烟农经常用 “一房烟”或“两房烟”的单位来叙述其种植面积,具体种植几房烟,取决于家庭资本、土地和劳动力的限制。

实际情况正是如此。烟农的最小种植规模就是5亩,共82户,占总数的6.8%,种植8-10亩的烟农最多,种植9亩的烟农有135户,占总数的11.1%,种植8亩的有85户,10亩的有58户,11亩的有54户,四者相加有232户,占总数的27.3%。他们属于种植标准烤房“一房烟”的农户,其他种植5-7亩烟叶的农户,也可凑成小型烤房(三层烘烤区)“一房烟”。若种植12-3亩,在烘烤初期一个烤房勉强能够承担,但在高峰时期就难以满足,他们会面临很大的时间压力。14-20亩是标准烤房“两房烟”的规模,种植14亩和19亩的农户分别达到了92和96户,种植15-18亩的农户也比较多。25-30亩是标准烤房“三房烟”的规模,种植25和28亩的烟农分别有39和51户,二者占总户数的7.6%。正是受烤房烤能的影响,烟农种植面积的户数分布呈现出几个明显的“波峰”:“一房烟”波峰、“两房烟”波峰和“三房烟”波峰。实际上,大多数烟农都只有一栋烤房,加之土地、资本和劳动力的制约,选择种植一房烟的烟农占了50%左右(15亩以下的农户占55.5%)。剩下50%的农户中,约25-30%左右的农户种植“两房烟”,10-15%左右的农户种植“三房烟”,其余约10%的农户种植三房以上(表4)。事实上,种植“三房烟”以上的农户,几乎全部是租借烟草部门集中修建的工厂式烤房。这种集中式烤房规模大小和标准化“普改密”烤房差不多,每栋烤能8-10亩,工厂式烤房的出现,为烟农规模种植提供了条件。

三、“资本化”与烟叶种植模式变迁

资本性投入的增加,为近年来烟叶种植模式的变迁提供了最重要的基础条件。以盛家坝乡为例,最近10年来,烟叶种植发生的重要变化是日益专业化和规模化。10年之前,全乡烟叶种植户数是目前的2倍以上,户均种植面积却只有5-6亩,种植面积10亩以上即称为大户,种植20亩左右的烟农非常少见。目前,户均种植面积都达到了18-20亩,种植30-40亩的农户也不算少,最多的种植了200多亩。那么,哪些因素推动了这种专业化和规模化的种植呢?

第一,机械化。上文已指出(表2),从全国来看,租赁机械费用的增长是近8年来生产投入增长最快的一项,足足增加了4倍以上。盛家坝乡呈现出同样的变迁趋势。过去10年,各类深耕、起垄和移栽机械逐步得以运用,不仅节省了大量劳动力,减轻了农民劳动强度,还大为提高了作业效率。乡烟草站成立了农机合作社和服务队。截止2011年,已配置起垄旋耕机153台,多功能拖拉机3台,手扶拖拉机30台,起垄覆膜机3台,田间管理车8台,剪叶机95台,播种机11台,培土机26台,移栽机3台,机动喷雾器420台,移动喷灌机2台,编烟机3台,回潮机20台,烟杆清理机4台,农用车1台,共782台(套),配套总功率2179.61kW,每百亩功率12.6kW。起垄机的运用给烟叶种植带来的变化最大,在此之前,烟田起垄是烟农最辛苦的重农活,每亩烟田最少要3个青壮年劳动力劳动一整天。而且,起垄是一个抢农时的农活,过早或过晚起垄都不利于烟叶生长,因此它成为制约烟农扩大种植面积的拦路虎。起垄机效率高,成本较低,起垄质量也好,深受烟农欢迎。目前,不仅乡烟草站有专业机械服务队,部分烟农也有了小型专业农机,尤其是小型拖拉机和三轮车,他们替代了农民肩挑背扛,将采摘的鲜叶运送回家烘烤。而且,对那些在集中烤房区烘烤的农民来说,它们更是必不可少,因为不少烟田遥远且分散,离开了机械运输,完全无法实现。

第二,高科技农药。烟叶大田种植的一个重要环节是“打顶摸芽”,烟株在大田培植后期,需要主动剪除顶茎,并一轮又一轮的“摸掉”主叶和株杆之间的嫩芽,以保证烟片生长。若不及时“打顶摸芽”,烟叶不仅长势不佳,还会突生虫害。由于烟叶生长正是夏秋高温多雨时节,烟芽会不断生长出来,过去烟农得收割一轮烟叶就“摸芽”一次,非常繁琐。近年来,高科技的“灭芽灵”农药解决了这一难题,只要在第一次“打顶摸芽”时给烟株容易生芽的部位摸上这种农药,烟芽生长就极其缓慢,解除了农民烟叶收割烘烤季节的又一难题。这为烟农相对成规模的种植提供了条件,若没有这种农药,种植规模达50亩甚至100亩之后,烟农每天不做其他事情,专门“打顶摸芽”都忙不过来。

第三,育苗工厂和烘烤工厂。10年之前,烟农都在自家用小塑料棚培育烟苗,它不仅耗费劳动(需要育苗、培植营养块、大田移栽等多道程序),而且,由于不能短时间一次性培植好营养块,导致不同烟田上烟株时节早晚不一。同时,由于自家塑料大棚很小,也无法满足大规模种植的用苗要求。最近几年,烟草部门投入了大量资金在烟叶种植相对集中的村组修建了育苗工厂,一次性解决了这一难题。单个育苗工厂供苗面积一般在3000亩以上,供苗半径在5km以内。目前,全乡已经建成4个集中育苗基地,总建筑面积45672㎡,供苗面积1.73万亩,育苗工场供苗覆盖率达到100%(表5)。育苗工厂配备消毒池、遮阳网、装盘播种机、剪叶机等配套设施。由于集中育苗的质量好、成本低,出苗一致,又节省劳力,种植规模小的农户也放弃了自家育苗,全部到育苗工厂采购烟苗。

集中烘烤工厂和普通烤房改造升级(“普改密”)也是近年来烟草部门和农户共同完成的一项重要基础设施建设,为烟农相对规模化生产提供了条件。大多数烟农自身只有一栋标准烤房,若要单独建设一栋则需花费8000-10000元。因此,烤房成为限制规模化种植的第一大因素,若是种植50亩以上,依靠自身一次性投入大量资金兴建烤房不仅不划算,也承担不起。烟草部门集中建设的高标准烤房则解决了这一问题,农户每使用一次只需支付100元的租金,比自家投入建设方便和便宜很多。而且,集中烤房供应充足,烟农在烘烤季节可不间断作业,为烟农赢得了农时。2006年以来,全乡共建设卧式密集烤房500多座,他们大部分都5座以上集群在一处,分布在种植烟叶集中的村组田间。其中,刘家沟、下云坝两处烘烤工厂烤房集中了110座,满足了规模种植户的需求。为满足集中烘烤区的电力需求,烟草部门会同电力部门共在全乡增加了37台专用变压器,配套功率1110kvA,增加线路112km。新式烤房以电力为主的加热烘烤设备,不仅保证了烘烤温度稳定性和可控性,还大大增强了安全性,之前的普通烤房主要依赖煤炭甚至是普通木柴加热烘烤,不仅不易控制温度,还经常发生火灾。另外,电力烘烤也大大减轻了劳动强度。

在大量建设集群烤房的同时,烟草部门也积极为农户原有的普通烤房提档升级免费提供设备支持,主要是补充安装抽风机、新式炉灶等设备。但是,由于一些偏远村庄的电力不达标,所以新式电力烘烤设备并不能覆盖全部烟村,部分烟农仍然只能利用传统普通烤房烘烤烟叶,只进行了部分更新改造。但即使是这些部分更新改造,也大为改善了烟农的烘烤条件,减轻了劳动强度,提高了烘烤质量。

第四,烟田整治和配套。近年来,烟草部门会同水利局、国土局、农业局等部门,通过项目整合的方式,对全乡烟田进行了大规模的平整治理和基础设施配套。盛家坝乡烟草基地单元内共规划基本烟田49片,46000亩。其中200-499亩规模连片1片,共350亩, 500-999亩规模连片31片,共24300亩,1000-2000亩规模连片17片,共21350亩。由于烟田需要轮作,因此常年种植面积在2万亩左右。为适应机械作业要求,按照“宜平则平、宜坡则坡、宜台则台、宜梯则梯”和“小块改大块”的原则,对全乡大量烟田进行了整治。烟田整治为机械下田作业提供了基础条件,是烟叶规模化种植的基础工作之一。

烟田整治的同时,基础设施配置也同步跟进,最主要的是“烟水”和“烟路”,即灌溉管网和机耕道路。自2005年以来,全乡连续八年实施了“八批次”的“烟水”和“烟路”建设,以烟草公司返还补贴资金为主,加上其他部门的配套资金,共建设灌溉水池85371立方米,安装管网705km,修建沟渠14km,小塘坝2处30000 立方米。修建烟田主干路81.56km,分支路37.93km。正是经过八年“八批次”的建设,全乡主要基本烟田都配备了灌溉设施和机耕路。这不仅提高了烟农的抗灾害能力,也为机械化作业提供了条件,为烟农的专业化和规模化种植提供了可能。

除此之外,烟草和政府相关部门还完善了其他救灾防灾设施和社会服务体系,最重要的是固定防雹点。目前已经专门在二官寨村设置防雹点一个,毗邻边界也都建设了固定防雹点,全乡防雹覆盖率已基本能达到100%。

由于烟草部门、地方政府和农民在过去10年左右时间中对烟叶种植进行了大规模的资本化投入,导致了烟叶种植模式的变迁:烟农户数较过去大幅减少,户均种植面积却大幅增长,并出现了不少种植规模超过50亩的种植大户。烟叶种植日益专业化和规模化。

四、 资本、土地与劳动

生产物资与管理费用、人工成本及土地成本的三大分类代表了烟叶生产在资本、劳动和土地方面的投入情况。资本性投入,尤其是由烟草部门提供的大量资本性基础设施,引起了烟农种植模式的变化。但是,这种变化不是独立发生的,农业生产是一个典型的有机系统,资本投入必须与土地和劳动力要素互相作用才能发生化学反应。

(一)资本与土地

“资本化”所引起的专业化和规模化,不仅得益于土地整治和基础设施的改善,也与土地经营权的流转密切相关。

从全国来看,烟叶生产仍然是以农户承包地为基础经营,流转土地占总种植面积的10-15%。这表明以家庭承包地为基础的小规模农场仍然是烟叶生产的主要组织方式,这和10年前盛家坝乡的烟叶生产组织状况相似,以自家承包地为基础,户均种植面积小,生产的专业化和集约化程度还比较低。但是,在盛家坝乡,随着烟农种植规模的迅速扩大,流转土地占种植面积的比重也越来越大。

1980年代家庭联产承包以来,全乡就再未进行过土地调整,农户的土地承包情况一直没有发生大的变化。2013年,全乡有9511户农户拥有承包地,户均承包面积仅6亩,承包面积小于2.5亩的农户占总数的15%,户均2.5-5亩的农户占了36%,承包地在5-7.5亩之间的农户占24%,7.5-10亩之间的占13%。因此,承包地在5亩以下的农户占总数的51%,5-10亩的占了36%,87%的农户承包地在10亩以下,10-15亩的占9%。显然,绝大多数农户承包地面积都很小。

农民实际耕种土地面积较这个数据要大,主要是农民开荒种地的结果。开荒地并未进入承包地的数据库,农民开荒地面积大致是承包地的20-30%,即农民实际土地面积较这一数据统计要高出20-30%。但是,并不是农民所有的土地都适宜烟叶种植,主要有两类土地要排除在外:一是水田,近年来虽然也在尝试将水田改为旱地种植烟叶,但总体面积极小,农民还是会将水田种植水稻;二是坡度过大、过于贫瘠、距离太远和基础设施太差的土地。减去这两类土地,农民实际耕种土地的70-80%是适宜烟叶种植的土地。这“一增一减”,则农民承包地的数据刚好差不多是农户适宜烟叶种植的土地面积数据。下面以这个数据和烟农种烟面积两个数据为基础,对烟农的土地成本做些讨论。

首先,绝大多数烟农都是拥有承包地的农户,而且是土地条件很好的农户。与全乡所有农户总体情况相比,种烟农户的户均承包地达8亩,比普通农户户均高出2亩。对比分析(表10、表11)可以发现,烟农拥有土地条件比普通农户好很多。比如,普通农户中2.5亩以下的农户占14.46%,而烟农中只有4.5%,普通农户中5亩以下的农户占50.65%,烟农中只有30.8%,相反,普通农户中大于10亩的农户只有12.72%,烟农中却有25.4%,是普通农户的两倍,等等。这也符合农民的选择策略,最近几年,家中土地面积大,土地基础条件好(平坦、肥沃、水利、交通方便)的部分“老烟农”选择继续扩大种植面积,进一步专业化和规模化,所有资本和劳动力都投入到烟叶生产中,取得了不错的经济效益。而一些家庭土地条件差、资金能力、种植技术包括劳动力条件都不算好的烟农则逐步退出了烟叶生产,选择了外出务工或从事其他行业。总之,家庭土地面积和条件的好坏,成为烟农去留的重要考虑因素。

其次,土地流转日益成为烟农的主要土地来源。以烟农种烟面积减去家庭适宜种烟土地面积(粗略的以承包地数据替代),即可得出烟农土地流转的面积。2013年,17.7%的烟农没有流转土地,其余80%以上的烟农有流转土地,户均流转土地达12.95亩。从下表可见,流转土地在2.5亩以下的烟农占14%,5亩以下的约30%,流转10亩以下的占53%,15亩以下的占72.2%,20亩以下的占85.5%。因此,大部分烟农流转土地在20亩以下,真正大规模流转土地(30亩以上)的烟农并不多,当然,种植规模超过100亩的烟农的绝大多数土地都是流转而来。从流转土地占烟农种植面积的比例可以看得更加清晰,2013年,烟农平均流转土地比率达56.7%,17.7%的烟农没有流转土地,流转率在20%以下的只占烟农总数的7.8%,21-40%的占14.1%,41-60%的占19.4%,61-80%的达27.6%,流转比率在81%以上的为13.4%。显然,只有四分之一左右的烟农(没有流转和流转比率低于20%)主要依赖自家承包地种烟,有41%的烟农主要依赖流转土地种烟(流转比率大于60%),总体来看,烟农对土地流转的依赖度相当高。

最后,土地价格低廉,烟农的土地成本总体较低。根据农业部对全国农产品成本收益的调查分析来看(表7),烟农土地成本在250元/亩左右,这和盛家坝乡的土地流转价格相似。目前,全乡土地流转价格在150-300元/亩之间,主要根据土地条件(交通便利、平整程度、距离远近等)进行微调。为种植烟叶而流转土地有其自身特点。第一,一般是整片流转。一片土地可能由很多农户所承包,但如果要种植烟叶就必须尽量一次性全部流转过来。一方面是成片种植容易管理,另一个更重要的原因是玉米种植会妨碍烟叶种植。如果临近两块地一块种植玉米,另一块种植烟叶,则玉米花粉会随风漂附在烟叶上,使烟叶页面形成红斑,质量大为降低,严重时甚至没有收成。因此,为避免玉米对烟叶的干扰,就尽量将一大片土地全部流转过来种植烟叶。第二,面积计算一般以烟株数为准。一亩地种烟应在1000株左右,由于很多旱地相当不规整,烟农往往以烟株数给农户支付地租。这种方式总体对流入烟农有利,因为他们可以不在一些边角和贫瘠的角落种植,但实质是可以种植的,流出土地的农民就吃了小亏。当然,很多情况下也有“一口价”的做法,即几块地以一个总体价格一次性流转。第三,土地流转周期一般较短,绝大多数都是一年一租。主要原因是烟叶最好与玉米等轮作,若是在同一块土地上连续种植,则因化肥施用过多导致土质破坏。农民之所以愿意将土地流转给烟农种烟,主要是考虑种烟之后种玉米的收成往往很好,烟农种烟时对土地进行了深耕,又施用了大量化肥遗留在地里,第二年种植玉米会高产。由于大量青壮年外出务工,同时烟农大多又是乡里亲戚,加之烟叶种植后种玉米的高产,烟农就以相对较低的价格流转到了土地。

(二)资本与劳动

由表1可见,2006年至2013年期间,每亩烟叶生产总成本从每亩1300多元上升到了3400多元,增长了2.5倍以上。生产物资和服务费用从500多元增长到了1000多元,也增长了近两倍,人工成本则从600多元增长到了2100多元,增长了3倍多,土地成本从近100元增长到近300元,也增长了近3倍。2006-2009年,生产物资和服务费用占总成本的比例一直在40%以上,2010-2013年则在30-40%之间。人工成本一直维持在50%左右,但近年来则增长迅速,2013年突破了60%。土地成本一直稳定在8%左右。

从这个角度看,近年来生产投入最大的变化来自于劳动力方面。由于劳动力价格飙升,导致劳动投入占总成本的比例快速上升,资本性投入占总成本的比例貌似呈现下降趋势。但是,这不是事实的全部,对此需要深入分析人工成本的构成。尽管亩均用工量有了大幅下降(表12),但劳动力总成本还是大幅上升,主要有两方面的原因。

第一,劳动日工价急速上涨。2006-2013年,家庭用工每日折价从16.9元增长到了68元,足足增长了4倍,雇工工价则从24.88元上涨到了73.28元,也增长了3倍。劳动日工价的上涨,直接推高了劳动力总成本。但是,这种成本折价方法背后有“虚拟”的成分,主要是家庭用工折价部分。比如,2006-2013年,家庭用工折价从612.29元上升到了1824.92元,占总成本的比重也从46%增长为53%。应该说,这种折价计算方法,一方面确实反映了劳动力价格的增长,但同时却“虚拟”了一个相对过高的劳动投入成本。因为家庭用工劳动投入中有许多半劳动力或辅助劳动力,他们的劳动机会成本相对较低,若是按照市场劳动价格折算,就无意间推高了劳动投入成本,并夸大和误解了劳动投入的增长趋势。实际情况是,2006-2013年,亩均用工数量从38个下降到了31个(表6),其中的主要原因是机械化和高科技的灭芽药物替代了原来人工耕地起垄和烟株除芽的繁杂劳动,因此反映在投入中就是机械租赁费用和农药费用的快速增长,是所有资本性投入中增长最快的两项,尤其是机械投入,足足增加了3.5倍以上(表4)。这呈现出一种明显的资本对部分劳动的替代作用,资本在整个生产投入中扮演着越来越关键的角色。不仅农户个体在资本性投入方面越来越多,而且,没有反映在统计中的是政府和烟草公司联合对烟叶基地的大量基础设施投入,这也是典型的资本性投入;若是将它也纳入计算,则资本要素在烟草生产中的投入比重就更大了,成了烟草生产的第一大投入要素。

第二,雇工劳动占比上升。2006-2013年,每亩雇工劳动从1.8个上升到了4.29个,雇工费用占劳动总成本的比例由7%上升到了15%,足足翻了一翻。每亩雇工费用由44.78元增加到314.5元,接近化肥、农药投入的总和,直逼燃料费用成本(烟叶生产最大的资本性投入之一)。应该说,雇工劳动成本的上升确实是近年来烟草种植的一个普遍趋势。

以盛家坝乡为例。一方面,随着资本化和机械化投入增加,亩均用工量下降了8-10个。本地过去烟叶亩均用工在32-35个左右,目前的减工环节主要有:集中专业育苗每亩减工2-3个,机械冬耕和机械起垄每亩减少用工3-4个,专业植保和农药抑芽每亩减工2个,集中密集烘烤每亩减少用工1个,因此亩均用工在25个左右。减工也降低了烟农成本,每亩育苗、机耕和抑芽农药费用大概在200-250元左右,而当前雇工成本是每人60元/天,因此直接为烟农减少成本250-300元/亩。但是,另一方面,随着户均种植规模的扩大,雇工劳动所占比重越来越大。以一户普通专业烟农为例。目前烟农已经相当专业化,一旦选择种烟,全家土地、劳动力和资本都集中投入其中,烟农绝大多数都是壮年农民(见下文),一般家中有2个整劳动力(夫妻),2个左右辅助劳动力(老人小孩),由于重体力活已经由机械替代,辅助劳动力也能承担部分劳动。这种家庭可以3个整劳动力计算,烟叶生产周期是5个多月,全家在此期间实际可用劳动日是360-400个(按全部时日的80%折算),按烟叶25日/亩计算,他们依赖自家劳力可种植烟叶15亩左右。这种核算非常符合本地烟农的实际情况,比如一户普通烟农(3劳力)若是种植“一房烟”(10亩左右),则不需要雇工。若是种植“两房烟”,则在农忙时节(收割烘烤)时必须临时雇工,因为家中已有的3个劳动力只能维持一栋烤房持续运转,他们形成了“一房烟”生产的“一套班子”,若再加“一房烟”,则必须临时雇工。

因此,雇工比例随着种植规模的扩大而增长。普通烟农种植“一房烟”时,基本不需要雇工,种植“两房烟”时,需要在农忙时节临时性雇工,但雇工比例相对较低。若是种植“三房烟”及以上,则需要雇佣相对稳定的劳动力队伍。主要原因在于,第一,烟叶采收烘烤时对劳动力的技术要求较高。采摘烟叶虽然是手工活,但对人的技术要求却比较高,他需要对烟片的成熟度做出恰当的判断,同时要能够根据雇主家烤房烤能情况灵活把握采摘量。这就要求所雇劳动力之前长年种植过烟叶,有这方面的技术和能力。第二,烟叶收割烘烤时是不间断进行,需要一轮一轮收割完所有烟叶,时间持续近2个月,恰好又是农忙时节,因此需要烟农提早雇佣好一套能够连续受雇的收割“班子”。一套“班子”一般是4人,4人组成的一套劳动力组合正好能够在一天时间内采摘满一房烟叶并送入烤房,他们在这段时间中专职为雇主服务,不能中途耽误,以免耽误采摘时节。烟农若种植有“三房烟”以上,则每栋烤房序次“点火”,第一栋烤房烟叶刚送进去,又准备采摘第二栋烤房,等第三栋采摘完,第一栋就已经快“熄火”准备新一轮采摘了,如此循环。例如,种烟大户安发雨,2013年种植了160亩,高峰时期有13栋烤房同时烘烤,他雇佣了两套收割班子,外加自家劳动力组成一套班子,另外还雇佣了两个专职蹲守烤房的技术员,三套班子连续干了50多天才基本结束烟叶烘烤。烟叶不仅收割烘烤时需要大量劳动力,烘烤后的分级扎把同样需要大量劳动力,只是农时没有要求那么严苛。前文已述,全乡有50%左右的农户种植了“一房烟”(15亩以下的农户占55.5%),25-30%的农户种植“两房烟”,10-15%左右的农户种植“三房烟”,其余约10%的农户种植三房以上。因此,50%的烟农不需要雇佣劳动力,约25-30%种植两房烟的农户需要雇佣少量临时劳动力,而有20-25%的农户需要季节性的雇佣比较稳定的劳动队伍,雇佣劳动占总劳动量的比例也比较高。目前,劳动力的价格是60-70元/天,一亩烟叶若是全部依赖雇佣劳动力种植,则劳动成本就在1500元以上,是一笔很大的投入。

尽管近年来烟叶亩均用工量有了下降,但与其他农作相比,它还是一种典型的劳动“密集型”作物(25工/亩)。农民最形象的表达了烟叶生产的这一特点,“种烟就是费神费力,每片烟叶不过二十次手是卖不成钱的!”资本性投入的增加只能替代劳动过程的部分程序(深耕、起垄和药物抑芽等),对于劳动力需求最密集的采摘、分级扎把环节仍然无法替代,因为这些环节需要劳动者的技术能力和主观判断,而不是标准化的生产。同时,烟叶也是一种高度资本“密集型”作物,资本投入在其中扮演着越来越重要的角色。单位面积劳动日投入在缓慢递减,资本投入在逐步增加,单位劳动力和单位面积的资本投入量日益增长,这就是本文所说的“资本化”过程。烟叶生产的“资本化”并没有大规模排斥和替代劳力,形成了一种资本和劳动“双密集”的新型农业。

五、新农业与新农民

那么,这种资本和劳动“双密集”的新型农业和明清以来的“过密化”小农经济到底有何不同?它是否是一种真正“去过密化”的新农业?

(一)“资本化”与“新农业”

“过密化”小农经济是指人口和劳动力超过了土地的承载能力,劳动力也没有其他途径转移就业,形成“隐性失业”,劳动力的机会成本趋近于零。农民因此在土地上无限投入劳动力,单位劳动力的边际报酬逐步递减以致接近为零,如此形成了一种“过密化”农业和“高水平均衡陷阱”。因此,“过密化”小农经济的本质是人口和劳动力的“过密化”。劳动和资本“双密集”的烟叶种植已经走出了“过密化”农业的陷阱。就最普通的种植“一房烟”的烟农来讲,他们也必须将家庭所有主要劳动力和辅助劳动力全部集中投入进去才能顺利完成生产,其家庭已经达到饱和就业状态。那些种植规模更大的烟农,则必须在农忙时节雇佣临时性和季节性的劳动力才能完成生产,尤其是种植规模较大的烟农(50亩以上),他们俨然是一个农业企业家,充分考虑边际收益及利润的最大化才是他们追求的目标。

那么,这种“去过密化”的新农业将走向何方?

从成本收益来计算,盛家坝乡一户普通烟农如果不雇工也不流转土地,亩均投入主要是燃料、化肥、机械租用、农药、地膜和育苗费用,亩均投入约为1000元,和全国平均水平差不多。从收益来看,烟叶亩均产量在150公斤左右,2014年烟叶收购均价为22元/公斤,亩均毛收入约3000-350元,故亩均纯收入2000-2500元之间,按每亩用工25个计算,日均产值约80元。若流转土地和雇工经营,则成本中还需减去土地和人工投入,土地流转为150-300元/亩,如果全部依赖雇工经营,则亩均劳动投入需1500元左右,如此亩均纯利润就非常有限了(400-800元)。因此,利润率最高的并不是那些大规模种植户(50亩以上),而是那些适度规模烟农,烟草部门称他们为“基本烟农”。他们种植规模在20亩上下,主要依赖自家劳动力经营,农忙时雇佣部分临时季节性劳动力,以低价格流转部分土地,由于雇工成本占比小,他们获得了最好的规模效益,亩均收益比种植规模更大的农户要高很多。从家庭总收益来看,如果种植20亩烟叶,全年能够获得4-5万元的纯收益。

那些种植规模更大的农户(尤其是50亩以上的农户)面临着各种弊端。首先是一次性资本投入大,每亩至少需1500元以上的投入,一次性投入七八万甚至超过10万,这是一笔巨大的资金。另外是利润率低,与“基本烟农”相比,他们亩均劳动和土地成本都高很多;最后是风险大,烟叶种植不仅要面临各种自然灾害,还要面临市场波动(虽然是国家专卖,但不同年份烟草部门收购定级的严格程度波动很大)。同时,由于烟叶需要轮作,所以种植规模过大的烟农需要每年重新在不同村组与众多农户之间完成土地流转交易,这对他们也是一个很大困难,使他们长期维持大规模种植并进一步扩大种植规模的可能性降低。结果,近五年来稳定种植烟叶的正是那些“基本烟农”,他们每年的种植规模基本变化不大,成为烟叶种植的中坚力量。而那些种植规模过大的烟农,则年际波动很大,有的只种植一年就再也没有尝试,少数甚至因此而亏本欠债。正是因此,烟草部门为稳定烟叶种植规模和水平,都特别重视“基本烟农”。

因此,在目前的土地制度、种植模式和技术条件下,以家庭劳动力为基础的适度规模烟农(“基本烟农”)既是目前最稳定的种植主体,也是那些微小种植户发展的方向。适度规模的“基本烟农”主要依赖家庭劳动力,农忙时雇佣少量临时季节性劳动力,以较低价格流转获得部分土地,年均获得4万元左右的纯收入。虽然从收入上与外出务工相比并没有占据明显优势,但也能满足在乡村社会中维持一个不错的生活。更重要的是,他们既维持了家庭生活的完整(夫妻团聚,照顾了老人和孩子),还有农闲时的自由和闲暇(农忙半年,农闲半年)。但是,他们也没有太大的冲动大幅扩大种植规模,因为从收益和风险上都不是特别划算,除非土地制度和种植技术等发生了变化,他们才会缓慢扩大规模。相反,如果种植规模太小,则家庭年均纯收入较低,却需要两个壮年劳动力在家务农,与他们外出务工相比没有收入上的优势,也难以凭这份收入维持全家开支。因此这部分种植群体会进一步分化,一部分烟农会继续坚持下来,逐步进入“基本烟农”队伍,另一部分则会退出,选择外出务工或其他营生。过去10年中约有一半的农户退出了烟叶种植,正是这一分化重组过程的生动体现,这个过程目前还在继续。

显然,烟农群体的分化过程并没有收敛于马克思-列宁所阐述的工厂式的资本主义大农场+无产化的农民阶级的分化道路,而是在某种程度上皈依了恰亚若夫所主张的农民家庭生产的稳固性学说。恰亚若夫认为农民家庭的生产单位会维持很强的韧性,不会走向资本主义大农场的“横向一体化”模式,而是会以家庭生产为基础,通过合作组织与市场连接,实现产供销的“纵向一体化”。从本文的烟农群体来看,他们通过国家专卖制度链接于市场,而不是农民合作组织的作用,全国其他领域的农民合作组织的发展也不尽如恰亚若夫所判断的那样乐观。更准确的说,烟农走向了莱曼所言的典型的“资本化”家庭农场(capitalized family farm)的道路,中国许多地区的大棚蔬菜、禽蛋奶制品等农业经济作物生产都走上的相似的“资本化”道路。这是一种“去过密化”的新农业。

(二)“新农业”与“新农民”

“资本化”的家庭农场的发展对村庄社会也产生了重要影响,他们在村庄中形成了一批 “新农民”/“后农民阶层”。他们有以下特点。首先,在村庄青壮年大部外出务工的情况下,“资本化”的烟农却基本都是青壮年群体。烟农平均年龄46岁,其中,21-30岁的占2.6%,显示青年未婚群体中绝大多数还是在外出务工,在家种植烟叶的极少。31-40岁的占20.2%,41-50岁的占比高达45.5%,显然40-50岁的壮年农民是烟农种植的中坚力量,接近占总数的一半;51-55岁占比11.5%,55岁以下青壮年农民占所有烟农的79.8%。56-60岁的占10%,61岁以上的占10.2%,这些60岁以上的烟农主要是没有分家的家庭以老人名义申报的种植合同,当然也不排除极少数老人身体健康独自种植小规模烟叶的情况。在种植规模超过15亩的烟农中,55岁以下的烟农占了92%,60岁以下的占97%。在种植超过40亩的烟农中,98%以下在55岁以下,没有一户超过60岁。1100多户烟农约占全乡农户总数的八分之一,是新时期青壮年大规模外流过程中留在村庄的“精英力量”。

其次,他们不仅在年龄上有优势,而且是村庄中典型的“精英”或“能人”。他们往往是村庄中的种田能手和经济“精英”,因此才能在许多烟农退出种植的过程中坚守下来,而不是那些外出务工无门而被迫留在村庄中的农民,他们是主动选择留下来并经营有方的农民。尤其是那些“基本烟农”,他们是村庄中最会种地和最擅经营的一批精英群体。那些种植规模更大的烟农不仅是村庄中的精英,也是地方社会的资本持有者,是乡村中的“企业家”群体。

再则,他们拥有完整的家庭和社会关系。目前,外出务工人员的普遍状态是家庭不完整,“妻离子散”。同时,因为他们过早和常年外出务工,导致他们在家乡的社会关系日益疏散,尤其是“新生代农民工”,他们从学校毕业之后就长时期在外地打工漂泊,根本没有在村庄中建立起扎根于乡土社会的社会关系网络,因此家乡形似一个“陌生人社会”。其他人虽然在家乡长期“扎根”过,但长时间的外出务工,原有的社会关系网络由于缺乏维护而逐步疏散。那些常年在家的烟农则不同,他们不仅维持了家庭完整,更重要的是一直在不断维持和再编织自己的社会关系网络。在村庄人口大规模外流,大部分人的社会关系网络在不断疏散的背景下,村庄社会整合和社会关联面临着巨大挑战,村庄社会面临着解体的危险。在这种情况下,一部分稳定的精英力量留在村庄,并以他们为中心不断维持着“摇摇晃晃”的村庄社会,这对转型中的村庄社会是一个巨大的稳定性力量。

最后,他们的利益与村庄社会高度相关,密切关注/心村庄社会的治理状况。他们主要依赖村庄中的烟叶种植获得经济收入,需要从其他农民处流转土地,需要依赖其他村民在农忙时节的季节性受雇服务,更高度依赖村庄的公共品和公共服务。因此,他们高度关注村庄社会的治理状况,对村庄治理有最高的期待和要求,也是国家各种惠农政策和措施的最主要受益群体,因此是现在和未来村庄走向“善治”最值得依赖的社会力量。

“资本化”的家庭农场既是一种新型经营主体,也是一种新型社会主体,是决定村庄社会转型和再生的关键性社会主体。

六、结论与讨论:从经济形态到社会形态

随着城市化进程的加速,人口结构的转型和国民消费结构的变化,明清以来“过密化”的小农经济发生了动摇和转变。人口大规模外流之后,人均耕地面积上升,严峻的人地关系压力得到了明显舒缓,家庭劳动力在农业中日益得到充分就业。另一个更重要的变化是,资本投入在农民农场中占据越来越重要的地位,单位劳动中的资本投入快速上升,家庭农场日益“资本化”,由此形成了一种“资本化”的新农业。“资本化”农场不是工厂式的资本主义大农场,而是以家庭劳动力和承包地为基础的适度规模农场,他们在农忙时雇佣部分临时劳动力,并流转部分土地以达到适度经营规模。在“资本化”的家庭农场中,农民实现了饱和就业,走出了“过密化”陷阱。在村庄人口大规模外流的背景下,“资本化”家庭农场不仅是一种新型经营主体,也是留守在乡村中的社会精英群体,或者说一种新型社会主体,他们是决定村庄社会能否成功转型的重要社会力量。

中国乡村发现网转自:《中国乡村研究》2018年第1期 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)