中国现在面临的最主要问题是“三农”问题。世界上没有什么国家在讨论“三农”问题,类似的问题世界上用的术语是城乡二元结构。所谓二元结构,是指发展中国家总要从传统社会往现代社会过渡。传统部门也就是农业部门,从占主导地位慢慢相对萎缩,最后变成一个小小的零头。美国目前只有200万左右的农民,尽管农业的绝对值很大,但占GDP的比重只有百分之一点几,传统的农业已经消失,代之而起的是现代化、高度机械化、高度市场化的家庭农场;同时,城市部门本来很小,但慢慢长大,后来绝大部分人生活在城市里,从事工商业。只要这个转型过程没有完成,这个国家就具有城乡二元结构,也就是传统与现代部门并存的结构。全世界不是曾经有过、就是继续有着城乡二元结构。

中国为什么使用“三农”问题这个术语,而不是使用经济学中的一般术语“城乡二元结构”讨论问题呢?下面我们会看到,“三农”问题的提法在中国的场景下有某种合理性。“三农”问题在中国的表现是:

农业:现在中国的农业面临很严重的问题,表现为产品质量非常差,化学残留物比较高,本来是一个以农立国的国家,现在农产品很难出口;耕地日益细零化,小农经济还在蔓延,技术比较落后,生产率比较低下,生产成本比较高昂,现在,中国的许多农产品的生产成本高于全世界平均的生产成本。国家用补贴的办法,最近十多年每年都有几千亿元投进农业,农业日益地依赖于补贴。补贴的后果,一是农业过量生产,二是农业离开补贴很难存活。

农村:广大内地存在凋敝、日益死亡的农村,跟东南沿海华丽的城市景象构成鲜明对比。

农民:现在农村大部分地区的人口以老弱病残妇,以及留守儿童为主体。这样的农民群体显然缺乏内在的活力,他们和城市平均收入的差距还在日益扩大。

改革开放已经40年,中国的经济规模已经变成世界第二,而且在某一天会成为世界第一,因为中国庞大的人口规模,可是作为国民经济基础的农业却没有随着四十年的改革开放变成世界上最强大的,最有竞争性的农业,农业的现状跟第二产业、第三产业所取得的成就构成很强烈的对比,中国农业就像是“阿喀琉斯用泥做成的脚踵”,越来越难以支撑第二产业和第三产业的进一步发展,影响着中国的长远发展潜力。

三农问题是中国体制下的特殊问题,它既带有其他发展中国家普遍存在的城乡二元结构的特点,又带有中国自己的制度特点。我先介绍两个概念。首先,经济结构,是指经济中三个部门——第一产业、第二产业、第三产业在GDP当中的相对比例。

中国现在经济结构方面的进步很快,第二产业和第三产业占GDP的90%以上。农业在GDP当中的比重已经低于8%,这是一个极其伟大的成就。能够使经济结构在40年当中完成如此巨大的改变,说明改革开放成功的一面。

第二个概念是社会结构,指人口在三个产业当中的相对分布比例。从发达国家经验来看,人口的绝大部分分布在服务业,也就是说,人口的绝大部分在服务业中谋生。其次,人口分布在制造业。在农业当中谋生的人口只是总人口的一个零头。由于制造业和服务业必须借助城市的集聚效应,所以,在服务业和制造业中谋生的人必定主要集中在城市以及城郊。

从发达国家来看,城乡人口不但在人均收入、教育水平、公共卫生条件,而且在政治参与和其他公民权利方面也是平等的。例如,没有人可以歧视美国的农民,就拿这次贸易战来说,美国总统最关心的人群就是美国农民,一天到晚讲要如何帮助美国农民,其实就200万人,而且他们比城里许多人都富。

根据经济规律,如果实现效率和公正两者兼顾,社会结构的演变必须和经济结构的演变尽量同步。不可能把人口的大部分放在农业,特别是农业在GDP当中的比重那么小,否则,经济一定是无效的。同时,这又是很不公正的,那么多人只拿到GDP的一个小小的份额。现在,中国官方数字说城乡收入比将近3,也就是一个农民的平均收入只是城市的1/3左右。如果这发生在美国,绝对是一个极大的政治问题。

从向现代化的转型来说,如果只看经济结构,中国确实很成功,40年时间农业已经降到只占GDP的8%还不到。中国有一些学者就片面强调这一点,在世界上也造成一种错觉,中国真的已经很了不起,经济结构和发达国家没有什么区别了,也因此,这些国家要求中国把发展中国家的帽子摘掉,今后当作发达国家处理。

但是,如果从中国的社会结构变化来看,中国的转型有很明显的失败一面,表现在社会结构的转型十分缓慢,拥有农村户籍的人口仍占了大多数。

欧洲和美国可能用了一百年多年的时间才完成了社会结构与经济结构的同步转型,而东亚的几个经济体在当代的条件下,只用了30年到40年的时间,就使社会结构的转变几乎跟经济结构的转变同步完成。诺奖得主斯蒂格利茨在《东亚奇迹》这本书中,就高度评价东亚地区几个经济体,认为它们做到了社会结构跟经济结构同步完成转型,这才是真正的奇迹。

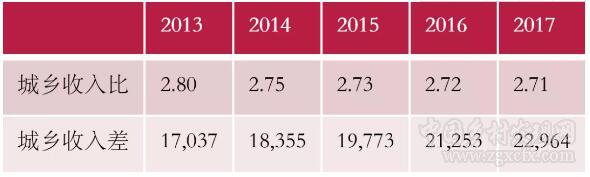

但是,中国目前的情况令人忧虑。农民工现在将近三亿左右,在人口当中的比重大概是20%左右。假设这些农民工拿到的是城市的平均收入。那么,占人口20%的农民工可以拿到GDP的20%。但是,农村还有40%多的人口,他们拿到不到GDP的8%。两者加起来,人口超过60%,但是拿的GDP的比重只有28%,这其实是高估的。这也意味着30%多一点的城市户籍人口拿到了70%多的GDP。所以,城乡的收入差才会那么巨大,而且还在扩大,下面的表格显示了相关数字。

表一 城乡收入比下降缓慢,城乡收入差加速上升

小结一下,中国经济结构改革40年发生了巨大的变化,这是中国可以自豪的地方,但未来中国经济高速增长的潜力不但在消失中,而且未能导致城乡二元结构的逐渐消失。城乡二元结构不但广泛存在,而且以农民工和城中村的形式进入了城市地区。二元结构不但在农村被固化,又在城市里被复制出来。造成城乡二元结构固化乃至延伸的制度原因,是值得大家关注的。

作者系美国三一学院经济系荣休教授,本文节选自文贯中教授在【鸿儒论道】的演讲

中国乡村发现网转自:上海金融与法律研究院 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)