过年回老家。辗转过漫长的路途,与阔别一年的家乡重逢,心头涌上的是浓浓的思念发酵而成的欢喜。

这是熟悉的深爱的故土。然而……

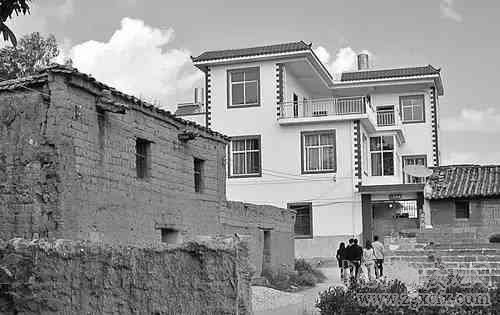

未等眼眶湿润,你开始惊叹于故乡日新月异的变迁:村口又修了新的水泥路,崭新的小楼房一幢幢地盖了起来,田间的路上,行驶着你买不起的小轿车。

你已经不太记得村头住的是哪一家,也想不起迎面走来眼熟的大妈该怎么称呼,幼年的小伙伴结婚了,但你甚至不知道他什么时候开始在哪工作。亲戚聚首的时候你有点拘谨,其实许多人你也不熟。聊天的话题不多,你们说着客套话哼哼哈哈地打发彼此。

过年就这么六七天,你发现自己和周围的人几乎都没做什么事——似乎一直在约牌局搓麻将,下的注还不小,二叔二婶两口子三天就输掉了一万块。

这是很多春节假期结束后,刷爆朋友圈的各种“返乡笔记”中描述的场景。在这些来自“城里人”的叙述中,我们看到乡村,很大程度上已不再是我们记忆中的那个模样。

“他们不愿意也不会种田”

童年的田间,有麦子,有稻谷,有花生玉米,有甘蔗油菜花。现在种这些的人越来越少。70后以后的中青年,很多已经出去打工。年轻一代已经不会干农活,也不想干。当留守的父辈们逐渐老去,再种不动地的那天,乡村的农田怎么办,庄稼作物怎么办?

“这两年都不兴走亲戚了”

过年,年味儿在变淡。以前都说,农村像个大家庭,邻里熟悉得像亲人一样。但近年来,别说邻居,就是同宗同族的亲戚,也不一定经常往来。大家平日不在村里,感情还在,但心理距离越来越远,变成了“陌生的熟人”。

“现在我们村里没有唱戏的了”

过去的乡村生活,离不开许多集体性活动,像听戏、赶集、逛庙会等等。然而,这些传统风俗在消失。不少地方,曾经热闹非凡的繁华戏台已经凋败,象征着传统宗法文化的祠堂日益冷清。

守了一辈子戏台的村民发现,先是现代戏渐渐超过古戏,后来,流行歌曲和广场舞占领了戏台。不少人回乡过节,发现大人窝在家里打麻将,青年们窝在网吧打游戏。许多文化印记正在远去。

“几代之后,晚辈们可能连先人托骨何处都不得而知”

曾几何时,每年扫墓是一个非常讲究的重要仪式。以前,先人逝后一般都葬于山上或村外的坟地,需要每年祭扫。每年的祭祖仪式,维系着血缘纽带连接的这分脉脉温情。如今,有的地方规划了整齐的公墓,而有的地方,坟地由于后人外出打工、疏于祭扫而几近淹没于草木之中。如扫墓这样的祭礼日渐式微,乡村的礼仪秩序也在弱化和崩解。

“你现在工资多少呀”

仍是“人情社会”的乡村,由于现代化和城市化的影响,过于的稳定状态被打破。在千百年变化甚微的稳定中所获得的混沌的满足感也随之失去平衡。发展的差距,文化的缺失,使金钱成为村民最关心的、衡量人生意义的标尺。工资多少、有几套房子、“混”得如何,是和亲友见面必然要回答的问题。

另外,随着金钱欲望日益膨胀,传销、高利贷、非法集资等开始侵蚀农村。失去安定心态又缺少“上升”途径,加之传统宗法秩序的约束力削弱,人们戾气也与日俱增。有时候,族亲可以因为盖房时一小块地的问题大打出手,反目成仇。

“考上大学未必能够赚大钱”

乡村教育悄悄发生变化。这个村小学被取缔,村里琅琅书声不再;八大姨家的留守儿童缺少管教,无心恋学;三姑姑外出务工赚了钱,返乡后让子女辍学跟着出去打工……

原本,读书上大学被视为跳出农门的唯一路径,后来,当发现考上大学未必比外出打工挣得多,反而多出数年的投入,不少人选择早早结束学业去赚钱。由于条件和待遇的差距,优秀师资和优质生源大量从乡村流失。农村教育陷入恶性循环。

到底哪里出了问题?

能怪书写各种返乡笔记的“城里人”太矫情吗?有人说他们仅仅以“外人”的眼光居高临下地点评,可他们发声何错之有,况且有时旁观者清。有人说他们没有看到乡村的发展,揪着个别问题不放,可是,难道有发展了,问题就不是问题了?

能怪农村人素质差、陋习多,“活该贫穷”吗?没有人愿意生来选择发展前景不好的生存环境,许多事不是个体文化素质和经济能力问题。指责和蔑视农村的人只不过有幸获得了较好的环境和资源,易地而处,你可能会发现,靠个人力量,你并不能改变太多。

乡村病了,谁的错?

是城乡发展的不平衡。经济增长的红利,乡村分到的太少,人们不得不背弃乡土背弃传统,去争取更好的生活。

是贫富差距的扩大,不仅是城乡之间的,还有农村内部的。君不见有人均几套房子的富裕乡,也仍有一穷二白到你不能想象的小村落。当你隔壁二狗家翠花家纷纷打工致富,你如何能安心抽着水烟守着那一亩三分地,等待日出日落?

是价值观重构的未完成。现代化冲击和消解了传统乡村,昔日的人情关系、文化传统日渐消逝,旧的规范不管用了,可是新的文化体系是什么样子,新的乡村秩序如何建立?受到冲击的农村人其实并不知道应该相信哪一套,也并不明白,生活应该是什么样子。

说说就够了吗?

仅仅意识到故乡的问题然后抒发一通感受当然是没多少作用的。也许都不用过一个星期,它就会因为春节假期的结束以及“城里人”们生活工作回到正轨而被当成过时话题湮没在每天都在爆炸的信息洪流中。至少我们得明白,一些事应该去做。

不要用对过去的记忆绑架乡愁。在这个所有人都跟着经济社会发展而奔跑的时代,你跑累了,然后停下来想回头找寻那个记忆中的故乡——凭什么?凭什么你就能跑,故土上生活的人们就得停在原地守着那个朴实田园等待你偶尔回归?

不要忽略乡村的声音。城里人利用话语优势描述了种种变迁,那么村里人怎么想,他们有什么希冀有什么要求有什么满意和不满,可不可以多听听他们的话?

不要只看到物质的发展。有漂亮楼房和柏油马路的乡村不一定平和幸福。若不通过重构乡村文化和乡村秩序重建故土,乡村就永远只是城市发展中七零八落的附属品,摇摇欲坠,没有前景。

而重建非一时之功,去信仰什么、遵循什么,怎样消除所谓的愚昧和陋习,怎样增强素质和修养,怎样在创造物质的丰饶之外创造精神的丰饶——只有教育,不是为了选拔而是为了传授和提升的教育。希望经过数年甚至数代人的努力,有朝一日,故乡不仅仅指代先人记忆中鸡犬相闻的田园,更是一片每个人都乐于投身并安定的土地。那里不需要“跳出”和“逃离”,有生活,有收获,有希望。

中国乡村发现网转自: 光明网

(扫一扫,更多精彩内容!)