这个假期,我回到了家乡——安徽省黄山市黟县渔亭镇桃源村。桃源村素有“桃花源十里长廊”之称,群山环抱,溪水潺潺,古迹散落,村中仍保存“桃源洞”“红庙”“浔阳台”“文峰塔”等古迹,是通往西递宏村的必经之路,沿线被评为最美风景道。自小我便对这里的青山绿水怀有天然的亲近感,但多年在外求学,再回首凝望故土时,却惊讶地发现,这个曾经因空心化而冷清的山村,正悄然发生着翻天覆地的变化。

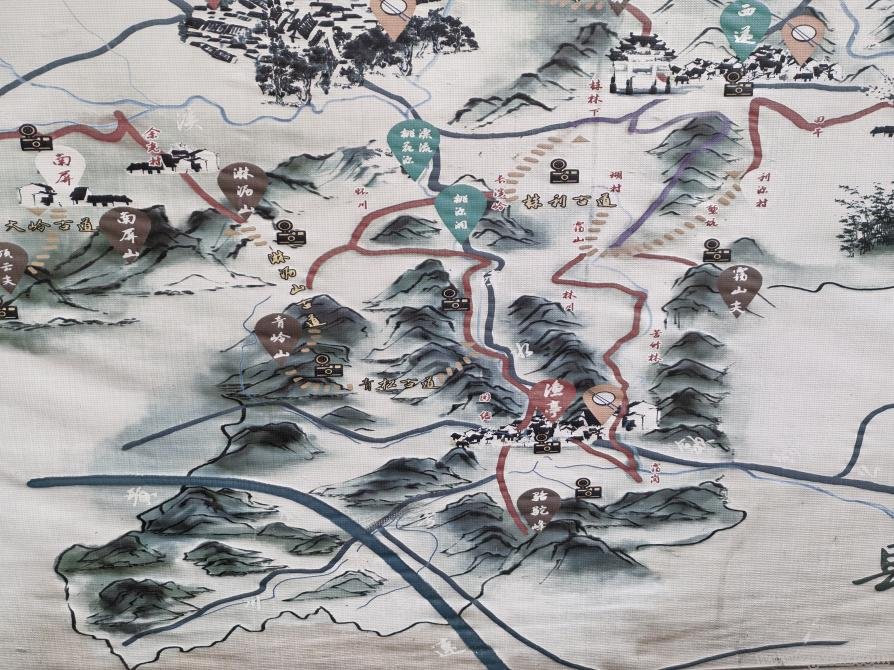

图1桃源村地理位置图

一、生态环境的改善

走进村口,最直观的感受便是村庄环境焕然一新。昔日堆满的杂物垃圾已逐渐被收整归类,过去那种“乱堆乱放、披红戴绿”的凌乱景象,如今已鲜少可见。迎面而来的,是平整干净的道路两旁新修的绿化带,溪水在石岸间清澈流淌,几处经过修缮的古民居在阳光下显得古朴而宁静,似乎让人一脚踏入了画境。这样显著的变化,并非凭空而来,而是村庄近年来持续推进环境整治的具体成果。

桃源村近些年开始推行“党员+责任包保”模式,将村域道路划分为若干片区,由党员干部带头负责,形成“4名党员+2名村民代表+N户群众”的责任网格。这种治理方式,不仅在责任落实上实现了全覆盖,还在精神上带动了村民积极性。过去,环境整治往往是一阵风,村民大多抱着“事不关己”的态度,等检查一过又恢复原样。而如今,每季度一次的“最美责任路段”评比,让环境治理变成了一件有荣誉感的事情。谁的片区更干净、谁的道路更整洁,直接关系到党员的年终评议,也关系到村民的集体形象。在荣誉驱动与制度约束的并驾齐驱下,帮助村民逐渐养成了自觉维护公共环境的习惯。更值得关注的是,桃源村在环境治理中引入了“信用积分”机制。通过“信用+劳务派遣”“信用+环境整治”的模式,村民的日常表现被量化为积分,积分高的农户不仅能在集体事务中获得优先权,还能在劳务派遣资源分配中占据优势。比如,有几户高分农户被推荐参与优质岗位派遣,不仅实现了家庭增收,还进一步提升了他们的村内声望。对普通村民来说,打扫自家门口、清理公共场地,已不再是无偿劳动,而是与收入挂钩的“有价行为”。制度的巧妙设计,使环境治理从“要我做”转变为“我要做”,悄然改变了乡村的日常秩序。

在与村民的交谈中,我深切感受到这种变化带来的心理认同。一位上了年纪的爷爷与我说:“以前干部让我们打扫卫生,总觉得是给别人看。现在积分一算,不仅自己门口干净了,家里还多了点收入,心里也舒坦。”这种看似朴素的话语,实际上揭示了一个重要的逻辑:制度如果能够与农民的切身利益相结合,便能真正激发他们的内生动力。相比过去单一的行政命令,如今的制度设计更注重调动村民积极性,把治理嵌入到日常生活之中。

与此同时,环境整治也带来了空间感知的转变。走在村庄的主干道上,眼前不再是凌乱的废旧砖瓦,而是经过改造的景观节点,错落有致的休闲小景点与传统民居相映成趣。村里的年轻人跟我说,如今的村庄不仅让外地游客觉得宜人,自己在外打工回来时也觉得“有面子”。这种空间感的重塑,让乡村不再只是“生存之地”,而逐渐成为“生活之美”的承载体。从乱堆乱放到全市最美路段,从要我整治到我要整治,桃源村的环境嬗变,实质上是一场治理理念的转型。它告诉我们:乡村基层治理并非高深理论,而是能否在最日常的空间里,建立起一套共同认同且激发群众参与的制度规则。小到一块砖瓦的归置,大到一条道路的清洁,其背后都映射着乡村治理的智慧。

二、产业发展的活力

更令我感触深刻的是,家乡的产业结构正在经历一场悄然却深刻的转型。过去,桃源村的经济支柱完全依赖农业。茶园面积虽达百余亩,村里也有一家小型茶叶加工作坊,年年春茶上市时,茶香氤氲,满村皆是炒茶、制茶的身影。但是这样的传统农业存在着明显局限。此外,一方面,随着年轻劳动力大量外出务工,导致茶园无人采摘、田地撂荒的现象时有发生。另一方面,茶叶加工附加值低,销售渠道有限,农民辛苦一年,所得却难以支撑家庭开支。农业“弱根基”的问题,使村庄一度陷入“有资源却无活力”的困境。

真正让桃源村重获生机的,是2014年引入的“未晞园”精品民宿项目。这个项目借助桃源村独特的山水格局,将闲置土地、老屋古宅整合起来,打造生态型度假酒店。对我而言,最直观的震撼,是那些曾经杂草丛生、墙体斑驳的老房子,如今在修旧如旧的设计理念下,摇身一变成为风格独特的咖啡馆、民宿和度假地。游客推开厚重的木门,映入眼帘的是古朴的梁柱与新颖的软装,既保留了徽派建筑的韵味,又融入了现代生活的舒适感。建筑与自然景观相互映衬,村落的肌理在保护与再造之间焕发了新的生命。与此同时,大片撂荒的土地也通过流转被纳入项目开发,形成了以农业观光和农事体验为核心的综合体。茶园里有采茶体验的活动,甚至还设有农产品文创展厅,把茶叶、竹木和土特产包装成伴手礼,赋予了农产品新的附加值。土地不再只是“产粮的田”,而是成为连接农业与旅游、生态与经济的桥梁。

对于村民而言,最大的变化莫过于增收途径的多元化。过去他们的收入几乎只依靠种地,如今则可以通过土地租赁、劳务输出和民宿经营等多种方式增加收入。我印象最深的是自家亲戚在未晞园做服务员,每月有几千元的固定工资。她笑着对我说:“没想到在家门口也能找到稳定工作,既能照顾老人,又能不愁收入。”在她的脸上,我读到的不仅是满足,更是一种获得归属的安稳感。

站在今日的桃源村,我切身感受到,产业的振兴远不只是“钱袋子鼓起来”这么简单。它意味着村庄正在从单一的农业经济,迈向生态和农文旅相融合的多元发展格局。产业不再只是谋生的手段,而逐渐成为塑造乡村未来、激发乡土自信的核心支柱。

三、文化传承的活化利用

桃源村的独特之处,在于它不仅是生态的富矿,更是文化的富藏。徽派文化素有“无处不在”的特质,桃源村正是这种文化肌理的生动缩影。陶渊明的后裔也曾在此聚居,留下了与“桃花源”意象相呼应的村落记忆。村中至今保留着“桃源洞”“浔阳台”“太白钓台”等遗迹,青岭山古祠堂也仍然静默伫立,见证着岁月的更迭。这些文化遗存,如同散落在山水之间的明珠,沉淀着徽州厚重的文脉。然而,长久以来,这些资源更多是束之高阁。古迹虽在,却缺乏系统性的保护与利用。村民们日常忙于生计,对这些资源置之不闻。游客偶尔到访,也往往只作短暂停留,未能深入体验。文化资源与经济发展的脱节,使桃源村的历史价值一度被埋没在荒草与尘土之间。

变化发生在近几年。随着乡村振兴战略的深入推进,桃源村重新认识到文化资源的独特优势,将文化作为发展突破口。村庄以“世外之桃源”为形象定位,试图将自然景观与人文底蕴交织在一起,塑造出一个既能吸引游客、又能凝聚乡愁的精神家园。在这一过程中,古祠堂、古村落被纳入整体规划,不再是孤立的遗迹,而是通过修缮、活化和功能重置,成为民宿、展馆、文创空间等新的文化载体。游客在此下榻,不仅能体验徽州建筑的精致与厚重,还能在夜晚的青石小巷中,感受到历史与现实交织的独特氛围。

从更深的意义上讲,这种文化的活化利用,不仅是为了发展旅游,更是为了延续乡村的精神命脉。对村民而言,祖辈遗留下来的祠堂、古居,不再是沉重的负担,而是与现实生活紧密相连的财富。文化被重新赋值的过程,也强化了村民的身份认同与情感归属。正因如此,文化传承不仅关乎经济效益,更关乎精神共同体的构建。

今日的桃源村,既有山水清丽的生态底色,也有徽州厚重的人文积淀。游客在这里,不仅可以流连于十里长廊的景致,还能在古祠堂、老民居之间触摸历史的纹理。正是在这种自然与文化的交织中,桃源村完成了转变,展现出文化赋能乡村振兴的独特路径。

四、思考与启示

短短数日的返乡观察,使我深切体悟到,桃源村的蜕变绝非偶然,而是一种系统性的嬗变。它不是单一维度的改造,而是一个多要素、多层次的整体性重构。从生态治理到产业振兴,从文化保护到治理创新,这些环节彼此并非孤立,而是在互动中形成了合力,推动了村庄整体的复兴。正是在这种多维度的交织下,一个曾经空心化严重、人口外流的山村,才得以走上了由“绿水青山”转向“金山银山”的现实路径。

在生态层面,桃源村通过制度创新,让环境保护不再停留在“口号式”的倡导,而是嵌入到村民的日常生活。党员网格化管理、积分制考核、责任包保等机制,使公共环境从“无主之地”转变为“人人有责”。这种生态嬗变,既提升了村容村貌的整洁度,也重塑了村民的公共意识,真正实现了制度设计与生活场景的深度契合。

在产业层面,桃源村突破了传统农业“弱根基”的困境,通过“未晞园”项目,将土地、古居、山水重新整合为兼具生态与经济价值的复合空间。撂荒田不再是负担,而成为农事体验和观光农业的载体;闲置老屋不再是废弃物,而被改造成民宿、咖啡馆,焕发新生。更重要的是,“企业+村集体+村民”的合作机制,保证了产业发展的红利能够层层传导,惠及村民。村民不再只是旁观者,而是直接参与者和受益者。这种共富机制,让我深刻意识到,乡村振兴的关键,不在于资本的进入本身,而在于如何把资本转化为公共收益、民生福祉。

在文化层面,桃源村走出了一条“活化”之路。古祠堂、古遗址、徽州民居,不再是荒废的历史遗迹,而成为乡村发展的文化名片。通过修缮与再利用,它们既保留了历史的肌理,又被赋予了新的功能。文化不再只是“看一看”的背景,而成为可体验、可消费的产品。农事节庆、非遗展示、民俗活动,将游客与村民连接在一起,让文化成为可持续发展的驱动力。桃源村用自身实践告诉我:真正的文化保护,不是把遗产封存于玻璃柜中,而是让它重新融入当下的生活。

从治理的角度看,桃源村的嬗变还体现在制度的柔性嵌入。村庄推行“一肩挑”模式,强化了基层组织的协调力;通过民主评比、信用积分等方式,村民逐渐形成了“人人参与”的自治氛围。外部政策与内部制度在这里实现了衔接,形成了“政府引导、市场驱动、村民自治”的多元治理格局。这种治理创新,突破了以往乡村发展中“上热下冷”的局面,使振兴战略真正落地生根。

作为返乡青年,我在这片熟悉的土地上,感受到的不仅是景观的美丽变化,更是社会关系、制度逻辑和价值观念的深层转型。我开始反思:家乡的发展,不能仅依赖外来资本的注入和政府扶持等外部动力,更需本地人的主动参与与情感认同等内生动能。

作者系湖南师范大学中国乡村振兴研究院博士研究生;本文首发《中国乡村发现》2025年第3期)

(扫一扫,更多精彩内容!)