——审思当代中国的基层治理

在中国的社会治理中,博弈主体之间关系紧张而缺乏规范,导致基层治理规则的多元化和模糊化,西方的简约放权、公共自治都难以应对。近年来,伴随城市化进程的加速,以及广泛的人口流动,中国社会结构日益复杂化,上述问题显得更为突出。对此,本文作者提出了“生活治理”的新思路,即直接面对有差别的个人展开治理,在尊重群众生活的同时,积极改造群众生活,如此才能实现国家对基层社会的有效治理。

中国发生的很多基层社会治理活动本质上是一种对百姓生活的治理,其直接指向是群众怎么过日子,可称为生活治理。

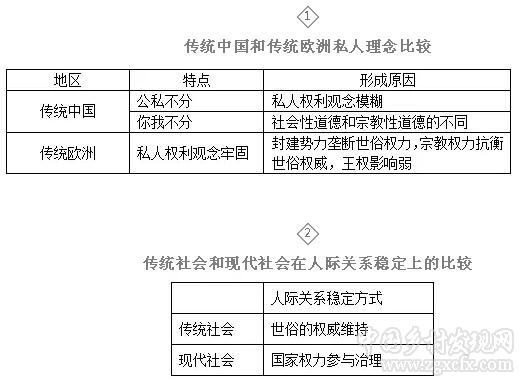

在实际工作中,基层党组织和政府会采取很人格化的方式直接面对个人或者组织,对不同的个人或组织区别对待,用人格化的方式对群众的私人事务深度介入。这与西方国家采取法治化方式或者借助社会中介来规制私人生活的做法十分不同。这种做法是中国共产党统一战线和群众路线的实质内容,也深深地植根于中国的治理传统,有着久远的历史。一个新的也是本土化的框架必须要能够将这类事实概念化,概括出社会治理的本土形态。在这样的方法论视野下,笔者认为很多的社会治理其实都是一种生活治理,首先指向的是私人生活,而非公共议题。老百姓的日子过好了,社会也就安定了。

限于篇幅,本文主要集中讨论乡村社会中的生活治理实践。

一、生活治理是社区治理的核心内容

在中国的社会治理实践中,对私人生活的治理由来已久,这是一种由政治传统和文化传统耦合形成的治理传统。

3、中国人活法的改变

社会性道德衰落

表现:社会秩序越来越依靠系统性的力量而不是道德共识;生活治理的任务更加强化了

发展阻碍:乡村生活的分散,缺少专业化服务需要的规模效益,市场的力量往往不愿意介入这种社会化服务

关键:需要党组织、政府和社区的介入

中国式担忧

最担心的问题:道德滑坡问题

表达的情绪:道德这么差,怎么就没有人管呢?

问题实质:批判当代生活治理的失效

问题表现:乡村问题多、矛盾多,乡村治理情况复杂,治理形式严峻等

二、生活治理与基层党组织运作之间的融合

生活是个人化的,生活治理必须直接地面对有差别的个人,这恰是中国社会治理传统中的重要命题。同时,这也是奉行群众路线的中国共产党的基本命题。这就意味着生活治理和党的建设之间有着深刻的内在联系。

1、基层治理中的政治性过剩

问题1:为什么在进入现代中国以后,直接面对有差别的个人的传统的承继是由一个政党组织来完成的呢?

首先,因为中国共产党创造了将支部建在连上的做法,所以基层社区必然有党的组织。

其次,因为共产党追求横向到边和纵向到底的社会组织模式,因此党的组织必须直插基层,并且建立领导权。

问题2:是否有什么功能上的原因使得在基层需要一种像共产党这样运作的组织?

首先,中国地方政权组织具有特殊性。中国的地方或基层政权组织至少由三种传统融合而成的:本土的郡县制传统、西方的公共政府传统和中国共产党的组织传统。在这种融合的体系中,共产党的基层组织发挥出了特殊的功能。

其次,进入现代社会以来,大一统体制下的基层治理过程中的微观政治过程过于丰富和复杂。

问题3:为什么在基层治理中会发生政治性过剩呢?

这涉及治理体系如何处理人与事的共性和个性。

在中国的多层次治理体系中,在每一个层次上都有它需要处理的共性问题和个性问题。这其中的微妙可以概括成:精细地对待本级的问题,简化地看待下级的问题。如此一来,社会中的差异性就无法得到充分的识别、分类和处理。这就导致基层治理中的规则多元化和模糊化。

2、党组织对于政治性过剩的转换

我们可以用“无情改革,有情操作”为例来说明。因为生活是政治性发达的,人人既在相互比较和竞争中活着,也在相互的互惠和报答中活着。具体执行改革的人和被改革的诸多对象一起都在这个网络之中。尤其是执政党和政府不同,它不能对差异性无动于衷,它既要讲原则性也必须讲灵活性,必须因人而异地处理问题。每一种机会都伴随着一套分类体系,每一次的分类都必然是简化的乃至粗放的,它们的出现或者出现的时机具有偶然性。基层组织的领导要积极地生产、捕捉和储备这些机会,然后用到该用的地方,尽可能地把相关人的利益得失平衡好。

三、在生活治理中要尊重生活治理的规律

生活治理的规律需要在实践中逐渐地总结,这里能够肯定的主要是两条:尊重群众生活,尊重基层组织。

尊重群众的生活,首先要尊重基层的组织,尊重基层组织在组织群众生活时的自主权。日常生活和上层系统之间需要基层党组织发挥转换器的功能。上层部门的千条线,必须经过基层组织这一根针的针眼来选择、排列和组合,这个“针眼”就必须有担当、有本事。

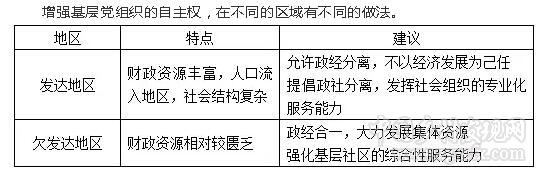

群众基层组织的自主权,重点是加强基层党组织的建设,强化基层党组织的自主权。近些年来,国家高度重视基层党建,取得了不少成绩,但当前的一个重要短板是基层党组织应对这些政治性过剩的能力不足。只有增加基层党组织的自主权,它才能有效地消解整个政权系统的政治性过剩,真正成为整个政权系统的基础和堡垒。

区域采取措施的关键:

具体问题具体分析,紧密联系群众,帮助群众安排好生活

原文发表于2018年01期《文化纵横》

作者简介:熊万胜(1972— ),男,安徽省宣城市广德县人。现为华东理工大学中国城乡发展研究中心主任,社会与公共管理学院教授、博士生导师。研究领域为:农村社会转型,中国文化与社会理论的关系。

中国乡村发现网转自:城乡观察者 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)