农业在世界各国经济发展中发挥着基础性作用,是国民经济的基础,同时由于自然风险与市场风险并存,农业也表现出严重的弱质性,依靠其自身力量实现农业可持续发展在现阶段并不可能,这决定了农业必须受到保护与支持。受目前农业发展水平所限,社会力量还不能担此重任,来自国家层面的财政支持成为农业发展的重要保障。财政对农业的支持与保护,主要表现为国家作为主体,通过财政投入、农业税收政策、财政补贴、财政贴息等财政手段,实现对农业的引导、支持和管理,从而促进农业和国民经济的可持续发展。

纵观农业发达国家的农业发展进程,无一不是政府在财政农业政策上投入了大量关注与支持。美国农业发展迅速,不仅由于其具有丰富的自然资源,而且离不开政府长期以来的财政支持与资金支持。美国自独立至今,为应对多变的农业经济环境,经过不断摸索,巳逐渐形成一套成熟的财政支农体系。本文通过剖析美国财政支农实践和特征,以期为推进中国财政支农与农业的可持续发展提供借鉴。

1、美国财政支农实践的演进

1.1美国独立后至19世纪60年代:构建农业生产基础设施

美国早期农业并不发达,处于手工劳作和畜力劳作为主要生产方式的传统农业阶段。这一时期,政府将公有土地公开低价拍卖给私人耕作,推进西部农业开发。此后,为加快土地私有化进程,地块出售规模和土地售价均逐步降低,而且购买者被允许有较长的支付期限。另外,政府还开始支持交通运输等农业基础设施建设,以辅助扶持为主,政府或将拥有的土地赠予铁路公司,鼓励铁路公司积极参与铁路建设;或给予直接的资金援助;或给予私人投资农业基础设施以减免税收优惠;或给予贷款等以募集农业基础建设资金。

1.2 19世纪60年代至20世纪20年代:着力支持农业科研与教育

为迅速吸引足够的拓荒者发展农业,政府开始向拓荒者赠送土地。1862年《宅地法》规定,移民以10美元便可占用160英亩(1英亩≈0.405hm2)荒地,耕作满5年后即归私人所有。此后美国相继通过6部类似立法。这一时期,农民生产积极性高涨,农业生产力得到高速发展。国家财政对农业的支持重点开始调转至推动农业技术进步上来,如大力支持农业教育与科研、农业技术开发与推广。1862年《莫里尔赠地法》规定,各州可以将联邦政府赠予的土地出售,用以建立州赠地大学或者农学院,开启了美国政府建立和完善农业教育的工作,推动了农业教育、科研体系的发展。1875年威斯康星大学建立了美国第一个农业试验站,至1886年各州成立了12个农业试验站。1887年国会通过的《农业试验站法》规定,各州必须在赠地学院下成立1个农业试验站,专门负责研究服务于当地农业的科学技术和成果示范,联邦政府每年资助1.5万美元。在农业基础设施建设上,财政支持也转移至农业灌溉基础设施建设方面,且仍以辅助支持手段为主,由各州政府通过出售联邦政府分配的公有土地,获得州政府灌溉基金,来对农业灌溉基础设施进行资金支持。

1.3 20世纪30年代:限制生产和价格补贴

第一次世界大战后,欧洲经济复苏,农产品生产开始过剩,美国农产品出口锐减,导致美国农场主收入减少,农场经营困难。此时国会提出MCNary-Haugen计划,建议控制农产品的国内供给数量,以提高国内价格,剩余的农产品则可以倾销海外。该计划虽未实行,但为后来的财政支农政策奠定了基础。

30年代的经济危机中,美国农业生产面临着严重的过剩危机,农产品价格剧烈下跌,农场主收入锐减,甚至破产。为此,1930年国会通过《关税法案》,将美国货物进口关税提高,甚至到历史最高水平,以保护国内农产品市场。紧接着,奉行凯恩斯国家干预思想的罗斯福政府于1933年实施《农业调整法》,第一次实施了农产品价格支持和种植面积削减计划,使农产品供需达到平衡,价格得以提高,保证了农场主相对稳定的收入。这标志着美国开始实施农业补贴政策,用以直接干预农业生产。

1.4 20世纪40~80年代:强化政府支持

第二次世界大战后,各国对美国农产品的需求提高,美国农产品出口恢复。1948年《农业法》规定,美国农产品价格逐渐由市场决定,倾向实行灵活的价格支持,试图改革美国农产品价格支持政策。但紧接着1949年《农业法》又重新修订为强化主要农产品的价格支持,并扩大支持范围。经过各利益集团之间多年的“拉锯式”争论,最后形成折中:

2965年约翰逊总统时期出台《食品和农业法》,延续供给控制,降低价格支持,并引入新的收入支持,以保护农民收入。70年代起,联邦政府实行目标价格保护政策,目标价格以生产成本加上生产利润而定,当市场价格低于目标价格,政府将就二者差额给予差额补贴。目标价格和差额补贴政策实质是政府为农户的市场波动风险买单。仅1987年政府的差额补贴就近170亿美元。在对外贸易方面,美国于1948年推行欧洲复兴计划,极大地推动了美国农产品的出口。1954年国会通过《农产品贸易与发展法案》,将粮食援助行动制度化,使粮食援助成为美国剩余农产品处理的主要途径,这是该阶段美国财政支农的一大特点,以这种方式出口的农产品也享受了国家出口补贴。在农业科研、服务上,政府以补贴形式加强了对农业科研与推广、农作物保险、农场经营建设贷款、运输系统建设、农产品检查的资金支持。

伴随着农业的开发,美国土地资源遭到破坏,气候异常,政府开始调整财政政策以保护土壤。20世纪50年代联邦政府开始土地银行计划,通过缴纳相当于土地10年所产价值的租金,承租5~10年的土地,以达成休耕、退耕。1960年政府大约承租了2800万英亩农田。

1.5 20世纪90年代:注重市场导向

在贸易自由化、联邦政府财政压力沉重的背景下,1996年克林顿政府通过了《农业完善和改革法》,规定到2002年完全取消向农户提供农产品价格与收入支持补贴,之前的7年过渡期内,农户可以签订“弹性生产合同”,获得政府按平均补贴基准和种植面积支付的弹性生产合同补贴,这是一种不受价格波动影响的现金补贴,实质为财政给予农户的直接固定收入支持。该法案还对“备用地保护计划”进行了修正,农场主可以自愿与政府签订为期10~15年休耕具有生态敏感性耕地的合同,并对休耕的土地进行植被绿化,就可获得相当于休耕土地租金的财政补贴,1个农场的补贴额在50~50000美元。法案同时取消了大部分农作物的种植面积限制,新的“弹性生产合同”补贴给予农户种植自由,不会影响收入补贴;还取消了农场主储备补贴,只保留400万t粮食储备用于国际人道食品援助,缩减了大量农场主储备补贴。

但美国农业这场市场导向的改革在实践中严重受挫。为保证农户收入与农业的稳定,美国于1998~2000年连续3年出台直接补贴的临时法案,1996~2001年美国农产品计划年均实际支出160亿美元。

1.6 2002年至今:强化财政对农业的支持

世纪之交,美国经济陷入低谷,为带动农业经济走出衰退,刺激农产品出口增加,稳定农民收入,美国开始扩张性财政支农政策,强化农业支持。2002年美国颁布《农场安全与农村投资法案》以固定直接支付(按基期种植面积与产量计算)取缔弹性生产合同补贴,并将大豆、花生和其他油料作物包含进来,还提高了直接支付率。2002~2007年农业支持额达到940亿美元。该法案还设计了新的最低价格保护补贴工具——反周期补贴,当农产品有效价格低于目标价格时,对农户进行直接收入补贴;反之,则不予以补贴。在资源环境方面,法案加大了对农业环境保护的资金和技术支持,计划2002~2007年投入171亿美元,用于土地休耕、土壤保持、湿地保护、草场保育等的现金补贴和技术支援。这一期间美国农业资源和环境保护实际财政支持金额达240亿美元,远超预算规模近70亿美元。在农业公共服务方面,法案也加大了支持力度,计划2002~2007年农业综合开发资金支持规模将比1995年农业法案中的支持规模增加190亿美元,主要在农业科研、教育和技术推广、食品安全与营养、食品检验检疫、自然灾害救济、农业保险等方面。

2008年《食品、保护和能源法》出台,延续了2002年农业法案对农业支持的基本思想,强化政府对农业的支持。设立了平均作物收入选择计划,当农户因农产品价格下降或者产量下降而导致收入减少时,都能获得平均作物收入补贴,有效保证农户收入的稳定性;以农产品5年平均价格的85%作为营销援助贷款和贷款差额支付的借贷率标准,降低了借贷率的市场扭曲度与不确定性;设立了新进入农户的直接支付计划,在其进入农业的第一个5年内,可享受正常水平120%的直接支付率与50%的贷款率,贷款还可延期1年,2008年仅此1项预算补贴就达2.5亿美元;2008年农业法案还增设了加强生态保护支付项目,完成生态要求的农户,可获得正常支付率110%的直接支付率,这一项目当年度预算为5000万美元。另外,政府对高速铁路、高速公路、多目标水利设施、电力等农业基础设施进行升级建设,对农村宽带、电信的资金支持力度也大为加强。如2009年对农村宽带计划支持29.3亿美元,对互联网建设援助10亿美元,对电信基础设施建设13亿美元等。

2012年《农业改革、食品和就业法案》出台,形成2013~2017年美国农业政策基本框架。法案建立了农业收入风险保障计划(ARC),当作物收入低于近5年平均水平的89%时,该计划将提供不超过近5年平均水平10%的补贴,补贴最高限额为5万美元;取消了直接支付、反周期支付、平均作物收入计划;扩大了作物保险项目的覆盖范围;增加了乳制品利润保护计划与市场稳定计划;科研与园艺项目、生物能源项目支持资金增加;在营养项目中规范了食品零售商行为。这次法案仍以保障农场主收入为核心,关注财政支农政策的针对性,高位的农产品价格为财政预算的缩减提供了空间。

美国2014年农业法案出台,超越了一直以来以高补贴为主的财政支农思路,逐步放弃政府对农业生产和农产品市场的直接干预,支农手段逐渐趋向于市场化,市场配置资源的基础作用和政府的支农力度同时得到加强。该法案取消了年均耗资50亿美元的直接支付,保留营销援助贷款项目,新设立了2个项目——价格损失保障(PLC,反周期补贴的调整形式)和农业风险保障(ARC,平均作物选择补贴的升级模式),生产者在作物播种前可以在二者之间做出选择;新法案进一步完善了保险政策,扩大农业保险项目覆盖范围和补贴额度,以突出农业保险在防范农业生产风险中的作用;合理调整资源保护项目,具体有休耕储备计划、资源保护管理项目、区域资源保护合作项目等,注重灵活性与责任感;强化营养项目,为低收入家庭提供营养援助项目;增加农业科研、推广项目资金,对于非营利性的研究与科技转化项目,财政安排了2亿美元授权,为食物和农业法律研究安排了每年500万美元授权。

2、美国财政支农的特征

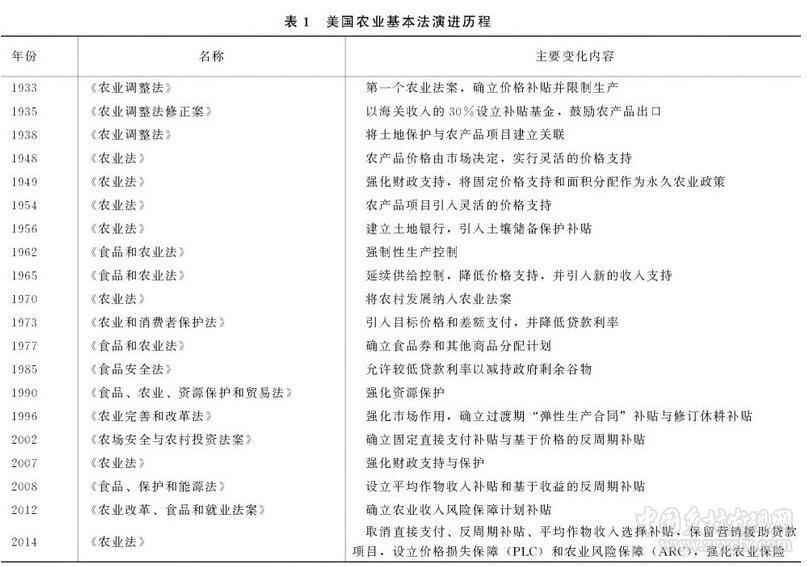

在美国财政支农200多年的发展历程中,通过强化提高农民收入、农业基础建设、资源环境保护等方面的保护与支持,形成较为完善的财政支农体系,具有鲜明的特色:①美国财政对农业的支持与保护,是建立在市场运行规律的基础上的,纠正市场失灵的同时注重发挥市场对农业资源配置的基础作用,并且弱化影响农业市场效应的政策措施,保证了农业生产效率和竞争活力。②国际、国内农业经济环境发生重大改变时,美国政府都会根据国内外经济形势,与时俱进地调整好财政支农政策,必要时会颁布农业法案,引导与调整农业的发展方向。③美国把财政支农政策纳入立法,不同时期不同情形之下财政支农政策的调整,都是通过农业基本法的不断修正来实现的。从1933年《农业调整法》到2014年农业法案,美国先后出台20余部农业基本法(表1),100多部专项法,已形成完善的农业法律支持体系。④财政支农的规模、力度和范围不断强化,由价格支持为主转向收入支持为主(如直接支付补贴、反周期支付、平均作物收入选择计划、营销援助贷款),更加注重农场主的收入提高与稳定。⑤目前美国财政支农支持工具以绿箱政策(WTO鼓励各成员支持农业使用的工具)为主,没有或仅有微小的贸易扭曲作用,不需要做出削减承诺。⑥美国财政支农一直以来注重农业保险、农业生态环境、食品安全与监管、农业基础设施、农业科研与教育等的支持力度。1933年《农业调整法》中就提出水土资源的保护;2002、2008年农业法案都加大了对农业环境保护的补贴支持,2002—2007年农业资源与环境支持资金总额达270亿美元;2014年新法案特别强化了农业风险的保障。

3、美国财政支农对中国的启示

近年来中国财政支农投入规模持续增长,投入结构也不断优化,在促进农村和农业发展、农民增收方面效果明显,但是面对国际国内环境变化的各种机遇与挑战,财政支农在实践中还存在着不少问题,财政支农效率较低。美国在财政支农领域经验丰富,可为中国财政支农发展提供借鉴与启示。

3.1 在发挥市场对资源配置作用的基础上,坚定财政支农之路

农业的基础性地位与天生的弱质性决定了国家必须对其进行支持与保护,中国必须坚定不移地走财政支农道路。同时,必须认清国家财政对农业的支持与干预是以尊重市场机制、充分发挥其作用为出发点的,两者是契合的。美国作为一个农业大国,其财政支农即是以纠正市场失灵为主线的。农业支持与干预的领域正是农业市场失灵的领域,财政支农的目标即为补救市场缺陷、纠正市场偏差,引导农业发展的方向,保证农业市场的高效与灵活性。

3.2 建立健全财政支农立法体系

美国对农业的支持与保护立法较完善,为财政支农政策的实施奠定了坚实的法律基础,执行效率高。而中国的财政支农法律基础较薄弱,没有系统的、专门的规范法律,仅有的财政支农条款也只是原则性规定,操作性不强,政策效率低,因此,中国亟须将财政支农政策制度化、法制化,以农业基本法为基础,建立健全农业专业法律体系,确保财政支农政策的稳定性和连贯性。着重加紧推进农业发展投入、农业资源保护、农业支持保护、农产品质量安全、农业应急机制、农业保险等领域的立法,并随农业经济形势需要而适时修正。

3.3 加大财政支农规模、支持力度,优化财政支农结构

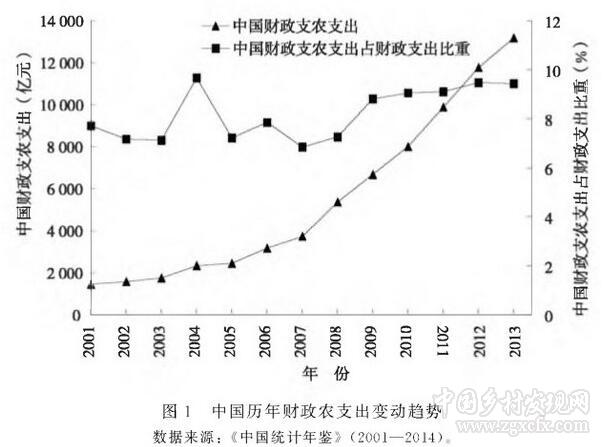

中国财政支农支出绝对数额逐年稳定增长,但占国家财政总支出比例偏小(图1),远远低于美国等农业发达国家30%—50%的支农份额,可见,中国财政支农总量还是有很大增长空间的。

中国应强化财政支农的支持规模与力度,确保支农资金增长速度高于财政收入的增长速度;优化其支持结构,明确支农资金投放重点,针对性地向农业基础设施建设、农业资源环境、农业科研、教育、技术推广等农业公共产品方向倾斜,最大限度地发挥财政支农的效果。

3.4 积极推进以绿箱政策为主线的农业补贴政策,有效增加农民的转移性收入,引导农业健康成长

绿箱政策属免于削减承诺的支持措施,没有或仅有微小的贸易扭曲作用,没有为生产者提供价格支持的作用;而黄箱政策对农业生产、贸易有直接扭曲影响作用,需要限制和逐步削减,与当年农业的生产类型、生产数量、农产品价格有直接关系。中国农业补贴可允许有8.5%的微量黄箱政策,目前还有些许增长空间,应充分利用好粮食直接补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴、良种补贴、测土配方施肥补贴等,增加农民的转移性收入,引导农民采用先进种养技术、优质种质资源,推动农业向机械化、规模化转变。绿箱政策一般包括政府一般服务(农业科研、教育、技术推广、农业基础设施建设)、粮食安全储备补贴、粮食援助补贴、农业结构调整投资补贴、农业资源储备补贴、农业环境保护补贴等。这些支持政策均涉及粮食安全、农业可持续发展的国家大计。目前中国实施的绿箱政策离WTO《农业协定》要求还很远,有的内容还是空白,中国应着力培育不扭曲市场机制作用的绿箱政策农业补贴工具,充分发挥WTO《农业协定》赋予中国的绿箱政策权利,引导与支持中国农业健康、可持续发展。

3.5 逐步完善农业保险制度

收入补贴与农业保险是保障美国农民收入的双保险。美国2014年新农业法案在农业风险管理方面加大了投入,农业保险富有责任感与灵活性的调整对中国相关政策有一定的启示。中国应制定有针对性的农业保险条例,开发不同类别的农业保险产品,分别满足不同农民群体的风险保障需求;同时,持续扩大农业保险的补贴规模,增加保险品种,提高赔付标准,建立健全巨灾风险保险制度。

3.6合理利用好国内外两个市场、两种资源

美国新农业法案可能将使重要农产品价格优势进一步加强,中国国内农产品市场可能会直接受到其影响。以粮食供给“以我为主、立足国内”为出发点,允许粮食和其他重要农产品“适度进口”,可能是中国当前的理性选择,中国应统筹利用国内外两种资源、两个市场,确保农产品贸易政策与国内农业发展和市场调控政策相协调,加快中国农业“走出去”的国际化步伐。

作者单位:安徽省农业科学院农业经济与信息研究所

中国乡村发现网转自:《世界农业》2015(12)

(扫一扫,更多精彩内容!)