摘要:有关农民行为的理论存在着三个不足:理论假设的局限性、研究对象的特殊主义、本原论上的外在主义,把农民行为的具体表现上升为理论观点,忽视了决定农民行为的利益基础及关系机制。在决定农民行为的关系机制中,两种利益关系最为重要:纵向上的农民与国家的关系,横向上的农民与市场的关系。它们之间的关系不是单向的,而是双向的,由此构成了一个纵横关系坐目标分析框架。理想与现实有差距,原因在于农民、国家、市场的属性及相互关系上。纵向关系上,农民自主性与国家强制性、潜在自主性结合的结果,是国家对农民的保护程度和汲取资源额度在最低、最高坐标点之间移动;横向关系中,农民自主性与市场扩展性结合的结果,是农民从市场中获得的收益与面临的风险在零与最大额度之间变动。纵向与横向之间的关系常常不是同步变化的,使得纵横关系坐标呈现出非对等性、非对称性、非均衡性特征,小农的纵横关系格局表现出多种可能性,在历史中亦有多种形式和典型的表现形态。以越南为例,“道义小农”和“理性农民”都基于农民纵横关系坐标分析背景,但都“翻转”了国家与农民、市场与农民之间关系,突出了农民的自主性及行为选择:“道义小农”表现为农民对既有制度和社会环境的被动反应,“理性农民”表现为农民面对环境改变时的主动适应。由此可以得出结论,纵横关系坐标与已有相关的农民理论之间是互为表里的关系:纵横关系坐标是农民行为的本原性模式,反映的是农民行为模式中“不变”的关系决定机制;已有农民理论是农民行为表现的理论概括,反映的是某一时期某一特定社会中农民行为的现实表现;只有将这两者结合起来,才能对农民行为模式有一个整体性的认识。就此而言,农民既不是行为的主人,亦不是结构性力量——纵横关系的客体,而是一个历史性的综合体;农民的行为模式既有一般性的一面,亦有具体的表现形态。

关键词:纵横关系坐标 分析框架 道义小农 理性农民

引言:在以往有关农民行为及模式的研究中,代表性观点主要有“道义小农”“理性农民”“内卷化小农”“社会化小农”等。虽然主旨各有侧重,但共同特点也比较明显:一是都有着明确的理论假设,沿袭“自变量—因变量”的分析逻辑。二是它们之间有一条内在的逻辑线索。“理性农民”是针对“道义小农”提出的,“内卷化小农”囊括了“道义小农”“理性农民”和马克思主义理论的有关论述 ,“社会化小农”在分析框架上吸取了马克思(K. H. Marx,1818—1883)、恰亚诺夫(A. B. чaянов,1888—1939)、舒尔茨(T. W. Schultz,1902—1998)、施坚雅(G. W. Skinner,1925—2008)、黄宗智等人的理论成果。三是这些理论均基于一定的社会形态。“道义小农”“理性农民”是以东南亚特别是殖民地和转型时期的农民为研究对象,“内卷化小农”“社会化小农”分别探讨了传统时期和现阶段中国农民前后相继的变化过程。也正是由于这些特点,造成了研究者在向前推进的同时,暴露出了三个缺陷:一是理论假设本身有局限。例如,“道义小农”与“理性农民”,两者“都是在理论层面讨论农民问题,这可以形成完全合乎理性的假设,但与现实常常会有距离”;黄宗智甚至认为,“现存的三大理论中的任何一种显然都不能涵盖小农实践的全面;它们都是片面的”。二是研究对象的特殊主义。这些代表性观点主要是对东亚及东南亚社会农民行为的分析和总结,且是特定历史时期。三是本原论上的外在主义。这些研究关注的主要是农民行为的“变化”规律,是农民行为外在表现的理论总结。

面对这些缺陷,后来的研究者需要从三个方面寻求改变:一是从外在主义向内在主义转变,关注农民行为中“不变”的方面,特别是农民行为的核心因素及影响机制。二是超越理论假设和特殊的历史、社会形态,寻找农民行为变化的核心或关键因素。例如,已有的关于农民的理论均把利益作为行为目标,殊不知,利益更是农民行为的根本出发点,直接影响直至决定着农民的行为选择。三是重视农民行为的联结机制——利益关系,包括利益主体之间纵横两个方向上的关系:纵向上的主要是农民与国家权力的关系,横向上的主要是农民与市场的关系。基于这三个设想,本文在此先以农民与国家、市场之间的利益关系为基础,构建一个探讨农民行为的分析框架——纵横关系坐标;然后通过具体的案例分析,对拟构建的纵横关系坐标分析框架进行检验,并对已有的一些农民理论再次进行考察。

一 基础:小农的关系与行为机制

虽然斯科特(James C. Scott)、波普金(Samuel L. Popkin)、黄宗智等人都曾探讨过农民与国家、市场之间的利益关系,但马克思、恩格斯(F. Engels,1820—1895)对19世纪法国、德国农民的分析更具代表性。

小农与国家之间的关系表现在两个方面:其一,专制王权是小农私有土地权利的保护者和配置者。中世纪欧洲农民首先依附于各类“主人”,如庄园主、农场主、农村贵族、各种类型的封建主等。要摆脱这种依附关系,需要借助外力,这个外力在19世纪的欧洲只能是专制王权。“他们的代表一定要同时是他们的主宰,是高高站在他们上面的权威,是不受限制的政府权力,这种权力保护他们不受其他阶级侵犯,并从上面赐给他们雨水和阳光。”实际上,专制王权早就以农民权利保护者的身份出现了。在英国,从亨利七世以来一百五十年内,相继颁布了禁止剥夺小租地农民和农民的法律。中世纪以来的法国,就一直用法律保证农民小土地形式的租佃。在大革命时期,“拿破仑推翻了执政内阁的资产阶级统治,恢复了秩序,巩固了农民土地占有的新条件并在自己的(民法典)中加以肯定”。其二,作为交换,小农向专制国家提供税赋和兵劳役。弗里德里希二世保证农民土地所有权,是因为“他的军队需要士兵,他的国库需要纳税人”;而且,“强有力的政府和繁重的赋税是一回事”。由此,造成了农民负担严重,“整个税赋的重担都落到农民身上,既落到诸侯的农庄雇农身上,也落到农奴、依附农以及对诸侯履行采邑义务的骑士的佃农身上”。

小农与市场之间的关系表现在积极和消极两个方面:积极方面是不言自明的。如获得必需的生产要素,销售农产品,寻找工作机会以及更多的获利机会等;并且,“农业越是发达,它的一切要素也就越是不仅形式上,而且实际上作为商品加入农业,也就是说,这些要素来自外部,是另外一些生产者的产品。”消极方面在于,市场有风险,与市场相伴随的资本及资本主义生产方式,剥削着小农及破坏着其经济关系。“农民所受的剥削和工业无产阶级所受的剥削,只是在形式上有所不同。剥削者是同一个:资本。”无论是英国式的圈地运动,还是法德式的低价强买农产品,都是资本主义对小农的侵犯。英国情况更糟糕,“我们已经看到,竞争怎样以大规模经营方式挤掉了小农,把他们降到无产者的地位,然后把他们一批一批地赶到城市里面去”。

可以看出:(1)小农与专制权力之间的利益关系不是单向的,而是双向的:既表现为专制权力对小农权利的配置与保护,也体现为国家从他们那里汲取相应的资源。这可以通过坐标表现出来。其中,保护是正向关系,汲取是反向关系。(2)小农与市场之间也是双向关系。对小农而言,市场既意味着机会与收益,也蕴涵着成本与风险。其中,机会是正向关系,风险是反向关系。这两个关系分别涉及利益的纵向和横向流动,于是,一个由纵横关系构成的坐标图就形成了(如图1)。

横向关系用X轴表示,纵向关系用Y轴表示,它们的交叉点为O点,设为关系的坐标原点。O点沿Y轴方向越向上,表示小农受到的保护越多,越向下表示被汲取的资源越多;O点沿X轴横向延伸,正向表示获利的机会和收益越多,反向表示承担或面临的风险越大。

法、德小农所处的纵横关系坐标表现为两个不等式:一是0D1(绝对地)>OB1;二是OC1>OA1。前一个不等式表示,小农从市场中获得的机会或收益远远低于面临的风险(直至破产);后一个不等式表示,农民获得的保护少于被汲取的资源。因此,19世纪的法、德农民处于强汲取/弱保护、高风险/低收益的关系网络之中。

这种关系坐标格局塑造了法、德农民的行为模式。纵向维度上,农民处于被支配的地位,“农民世代相传,习惯于顺从”。横向关系中,农民的行为呈现出很强的保守性特征,典型的如法国农民在革命中两次支持了“拿破仑”。

纵向和横向关系中的农民行为具有内在的一致性:纵向关系上,服从于权力与权威,不具有革命的主动性;横向关系中,抵制市场与资本的剥夺,呈现出经济上的保守性,并反映到“保守”的政治行为中。“波拿巴王朝所代表的不是革命的农民,而是保守的农民;不是力求摆脱其社会生存条件即小块土地的农民,而是想巩固这些条件的农民;不是力求联合城市并以自己的力量去推翻旧制度的农村居民,而相反,是愚蠢地拘守这个旧制度,期待帝国的幽灵来拯救自己和自己的小块土地并赐给自己以特权地位的农村居民。”

二 模型:基于“关系”的行为模式

纵横关系坐标勾勒出了小农利益关系的两种基本路径。根据权利—义务/责任、机会/收益—成本/风险对等原则,理想的小农纵横关系坐标图应该是以O点为中心而形成的一个菱形,如图2中的◇ABCD或◇A2B2C2D2;并且,OA=OC、OA2=OC2,以及OB=OD、OB2=OD2。

然而,事实并非如此,正如法、德小农的关系坐标图。为此,我们应该探讨决定关系坐目标因素及属性,即农民、国家、市场的属性及相互关系。

农民天生具有自主性。在利益驱使下,对其有利,则自主行动,“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”;如对其无利或有损,则墨守成规或回归更加保守的行为模式中,“夫凡人之性,见利莫能勿就,见害莫能勿避”。

国家有两种属性:强制性和潜在的自主性。这两者都依赖于“相关的基本阶级关系”。“国家既不应该被看成是一套特殊的制度,也不应该被看成为一种工具,而应该被看成是一种关系——既定社会中的阶级关系的物质化浓缩。”在国家与农民的物质化关系中,国家保护小农利益,为他们配置基本的权利特别是土地所有权;同时,国家从农民那里获得资源,作为存在和治理的基础。

市场具有扩展性,既能够增强和体现国家的自主性、强制性,也是农民利益实现及增长的机制,同时还是农民遭遇风险的场域。

在农民与国家的关系中,国家对农民的保护和资源汲取属性随着国家自主性、强制力的不同而不同。从农民角度看,这体现为一个限度或额度的问题,既有最低限度或额度,也有最高限度或额度。保护的最低限度是对农民的基本权利进行配置和保护(如最基本的人身权利,相应份额的土地所有权等),最高限度是对与农民有关的一切需求都进行权利设置和保护,如福利国家的福利政策等。汲取的最低限度是,每个农民都必须承担国家和政府正常运行成本中被分配给他的份额,最高限度在现实中表现为农民可以承受的最高份额。在图2中,OA2和OA分别表示农民被保护的最低、最高限度,OC2和OC分别表示农民分担赋税兵役的最低、最高份额。随着国家自主性和强制性程度的变化,国家对农民的保护程度在OA2—OA之间变动,汲取资源的额度在OC2—OC之间变动。

在农民与市场的关系中,农民的机会与风险的最低额度可能为0;也有可能是另外一种极端情况,直到他们所企求或可能预测的理想状态,在图2中分别用OB和OD表示。随着农民入主市场的深度及程度,他们的获利机会在0-OB之间变动,可能遭受的风险也在0-OD之间变动。对自耕农而言,虽然他们力求自给自足,但盐、铁等必须来源于外部市场,如图2中所示的最低额度OB2和OD2。如是,小农面临的风险就分别在OD2—OD之间变动。

以小农的纵横关系坐标点为基础,可以形成一个四边形,但是,这个四边形是不规则的,四个顶点分别在所属坐标轴的最低点和最高点之间变动。原因在于,小农与国家或市场结合的情况,以及这两者之间的关系,并不是同步变动的,由此导致了小农纵横关系坐目标两大特征。

第一,非对等性和非对称性。小农横向关系坐标显示的是,机会与风险之间是非对等和非对称的关系。原因在于,小农在市场中永远处于弱势地位。这除了农民自身的原因外,更多的是市场发育不充分和信息不对称等问题。多数情况下,农民在市场中的获利机会与收益均低于可能遭遇的风险和成本;或者,在风险与成本最低和最高额度确定的情况下,机会与收益的最低和最高额度坐标B3和B都要向左方移。

这种非对等与非对称特征在小农纵向关系坐标中表现得更为明显。原因在于,国家对农民的土地权利配置是有时间限定的,大多在立国初期;国家对农民利益的保护属性一直伴随着国家发展与成长,是国家政策和法律规定的基本内容。由于国家的发展阶段不同、属性不同,国家对农民权利的配置和保护属性就有可能以完全不同的程度和强度表现出来。在图3中,作为最低程度的保护属性,A3点一般不会发生变化,而随着国家发展,保护属性坐标点则在A—A3之间移动;当国家强制性特别是在执行过程中的潜在自主性和不规范性扩大时,从农民那里获得的资源就会不断增长,大都超过了最低限度,坐标点就移动到C3处,并沿着C3—C方向移动,直至与最高额度重合。在传统时期,OA3<OC3,OA<OC;在现代,则呈现出多种可能。

第二,非均衡性,表现在纵向关系坐标和横向关系坐标之间。虽然可以确定X轴上的D、D3、B3、B等以及Y轴上的A、A3、C3、C等具体位置,但无法确定它们之间的确定关系,只能是一种非均衡的格局。这种非均衡格局主要受到国家潜在自主性的影响,决定了国家与小农、国家与市场、小农与市场之间的关系,使得小农的纵横关系坐标格局表现出多种可能性。

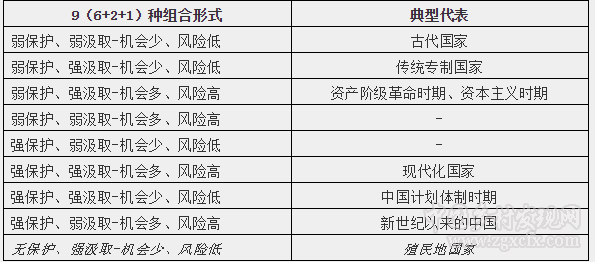

从逻辑关系及现实情况来看,主要有九种可能的形式:

其中,八种正常结合的形式有六种能在历史和现实中找到典型性的代表,有两种没有对应的现实形式。还有一种结合形式,即“无保护、强汲取—机会少、风险低”,以殖民地国家为代表。依次分述如下:

古代国家是国家起源的古典形态。代表国家权力的王权弱小,组织和统治技术简单,对农民的保护和资源汲取能力非常有限;市场处于初建时期,规模有限;生产力水平低,农民生产剩余很少,有的农民对生产剩余没有支配权,可供交易的农产品也不多;加之社会分工不发达,农民难得在市场中寻觅到机会。这种组合形式中,纵向关系上农民服从有限,在市场中也难得有所作为。

传统专制国家一般有一个强大的中央集权,一套组织严密的官僚体系和管理体制;立国之本在于农业生产剩余,通常以无偿剥夺方式获得;在实际执行过程中经常层层加码,甚至接近于农民可以承受的极限;农民虽然有一定的生产剩余,但禁不住专制权力的压榨和剥夺,最终只能限于一些盈余性的市场交易行为,或从市场中获得生活必需品,或在劳动力市场中获得一些机会与收益。在这种关系坐标中,农民的“臣民”特征明显,无条件服从于国家权力,由此抑制和限制了他们在市场中的自主行为。

马克思和恩格斯探讨的法、德小农,则是另外一种组合形式。一方面,专制王权为了与封建权力争夺农民的生产剩余,对封建主权力加以限制与约束,农民相机获得了一定范围和程度的保护和权利;另一方面,资本主义生产方式的兴起又冲击和剥夺农民,农民虽然有诸多机会,但也遭遇资本化和异化的双重风险。最终,农民与新兴的资产阶级决裂并倒向了专制王权。为此,他们又不得不忍受繁重的赋税。这种情况下,农民的行为出现了二元化特征,政治上的服从与经济上的反抗相伴而生。

资产阶级革命胜利后,这种组合方式仍然继承了下来,但在一些方面发生了变化。例如,一些国家建立后不久进行了土地改革,赋予农民对土地的初始所有权;资源汲取的主体和方式发生了根本性的变化,由过去的专制王权转变为集团式的资产阶级,由过去直接的上交税赋转变为市场交易过程中发生的各种税收;由于农业生产方式的资本主义化,农民转变为纯粹的农业生产者,按照资本主义生产方式来从事农业生产。在这种状况下,农民的行为主要发生在横向关系中,且多以“经济人”的形式出现。

这种组合方式虽然促进了农民自主性的发挥,但也带来了严重的社会和政治后果,并以“经济危机”的方式表现出来。之后,世界各主要国家都对农业采取了控制和保护措施。例如,美国国会通过了《农业调整法》,罗斯福新政“给减耕减产的农户发放经济补贴,提高并稳定农产品价格”;法国政府授权一个名为小麦局的新机构对谷物的专卖予以支持,并以固定价格向生产者收购农产品。之后,接受了以凯恩斯(J. M. Keynes,1883—1946)为代表的政府干预政策替代利伯维尔场经济政策,各国政府逐步对农业采取了普遍性的保护政策,典型的如美国的资源保护、农业科技发展、农业价格和收入支持、农业信贷、农业税收、农产品对外贸易等。这使得农民与市民一样承担税收,实现了机会、收益与风险、成本之间的大致平衡,并与社会上的其他公民保持在一个大致相当的水平上。

“强保护、强汲取-机会少、风险低”是一种非常特殊的组合方式,以中国计划体制时期为代表。具体表现是:通过统购统销和计划体制,农民的生产剩余被统购到国家,且一切农副产品都在被统购之列;通过建立集体组织,包管了农民的生产与生活,保障农民在教育、医疗、救助、养老等方面的基本权利。与此同时,国家取消了市场,实行市场管制,农民只能出售非常有限的手工副产品,购买配置供应的生产数据和生活必需品。这种关系坐标中,农民的行为模式主要表现在纵向关系上:他们受到体制和集体的直接支配,无条件地执行来自于中央的行政指令,与之伴随是个体式的“日常抗拒”,并充斥整个时期。

新世纪以来,中国的涉农政策有了很大改变。政府不但不从农民那里直接汲取资源,还实施了大量惠农政策,不断加大支持力度和范围。与此同时,社会主义市场经济的发展和不断完善,激发了农民的自主性,他们一部分直接进入到市场中,实现了从农民向“经济人”的转变;一部分人受发展趋势及政策的直接影响,转变成为家庭农场的经营者;一部分人仍然固守传统的农业生产领域,在惠农政策的保障之下,回归到生存农业的轨道之上。这种关系坐标中,农民在横向关系中尽享自主,在纵向维度上仍然表现为无条件地接受和服从。

还有一种非常特殊的组合形式,这就是“无保护、强汲取—机会少、风险低”形式,以殖民地国家为典型代表。它的出现有三个前提:社会仍然处于传统时期,农业仍然是国家税赋的主要来源;市场经济不发达,或仍然处于传统市场时期,以农产品和劳动力市场为主;国家属于殖民地政权,“完全不考虑市场波动对农民的打击;相反,为了维持税收数额,在经济衰退中更加压榨农民。”在这三个前提条件中,后一个是基础性的,由此决定了小农的纵横关系坐标及其行为模式。

三 检验:对越南农民的实证分析

历史是一个发展的过程,小农纵横关系坐目标演进也是一个不断发展的过程。这里以越南为例,结合已有研究及历史资料,对18世纪至20世纪早期越南农民的纵横关系坐标及其行为模式作一个尝试性探讨。

斯科特在探讨传统时期(18—19世纪中期)东南亚的农民行为时,将政府定义为:“既是农民收入的另一个索要者,又是土地制度的保障者。”在18世纪前,越南中央政府通过促进公共土地所有权,保证土地能够分配给尽可能多的人;到了18世纪,中央政府颁布了规则,使公共土地完全掌握在较贫穷的村民手中。然而,通过恢复公共土地来保护穷人,并不总是成功的。因为,传统国家是标准意义上的“软国家”,整个19世纪对阮氏皇帝而言,安全地控制整个国家确实是一个问题。均田制政策对农民权利配置和保护的作用有限,相反,却成为了“统治阶级把农民束缚在土地上、禁锢在村社组织中,迫使他们缴租纳税、为封建政权服徭役和兵役的工具”,封建国家的租税、劳役、兵役越来越沉重地压在农民头上。阮朝对农民而言,税收主要是高标准的地租、丁税、至少六十天的劳役和完全担负国家的兵役。“对于人民来说,每年征税的时期是一些恐怖的日子。”在国家的弱保护和资源的强汲取之下,18世纪虽然有很多市集在越南各地出现,但主要限于手工业产品和商品等,难得见到农产品。实际上,农民在应付完税赋之后,已经几乎没有了可供交易的剩余产品。而且在19世纪中期,明命政府因为惧怕农民聚集起义,还下令禁止集市。

越南成为法国殖民地后,农民与国家政权之间的关系更加紧张,原因在于法国殖民地政权的一些举措。例如,“人头税……无论年景好坏,一律不加区别地落在穷人和富人的头上”;制定或“改进”了对诸如食盐、酒精、木制品、船只、运销以及出卖水牛等类项目的消费税;加强了统计和管理,使原来的非在册人口无处遁形。对农民而言,是税赋的不断增加。1888—1896年这八年间,在册村民的人头税从14生丁增加到40生丁;对于非在册者的人头税从零增加到40生丁;稻田税增加了50%,间接税翻一番。波普金认为,“法国税是非常重的。到了1901年,经过几十年的殖民统治后,越南的税收已经高于印度尼西亚、印度、马来亚甚至日本。而在未来几年内,直接税和间接税还将上升。”斯科特更为直白,“依照几乎所有标准来看,赋税作为一个普遍存在的农民问题,在殖民体制之下达到了登峰造极的地步”。殖民化虽然给越南带来了市场,但主要限于交趾支那等南方地区,且作用主要是负面的。“市场一体化对农民生存保障的影响主要是……第一次使社会保障有可能遭遇到比以前更大规模的损害。”

纵向上的强汲取与横向上的高风险并存,只会带来农民的反抗,矛头直指赋税征收。“在1930—1931年间的数次暴动和1931年以义安苏维埃与河静苏维埃知名的农村起义之前发生的大多数抗议活动,矛头多半直接指向国家的赋税征收。”农民的反抗首先是请愿或陈情。当请愿或陈情得不到支持时,他们转而诉诸直接的暴力行动,如抗税、死亡威胁、攻击拆毁大厦、焚烧税册、破坏公共建筑、谋杀官员、没收和抢夺粮食等。革命对农民与市场关系的影响是双重的:一方面是积极的,主要表现在自耕农身上,“帮助农民驯服市场,并自主地进入市场”;另一方面是消极的,表现在佃农身上,他们被大地主禁止出售任何多余的稻谷,如有需要,由地主代售。

相关研究表明,无论是传统时期还是殖民地时期,在越南农民的纵横关系中,纵向关系一直处于主导性的地位,且以汲取为主导。这塑造了越南农民的行为模式。在有关越南农民行为事实的描述上,斯科特与波普金并没有太大的差异;但在解释是什么原因导致农民行为(特别是反抗行为)时,他们之间有了分歧。

斯科特认为,农民的行为基础在于“生存安全”。原因在于,“在大多数前资本主义的农业社会里……东南亚农民同19世纪法国、俄国、意大利共有的道德,是生活在边缘地带的结果”。对传统时期越南农村而言,村社公地及均田政策强化了农民个体、村庄两个层面的生存伦理;地主与佃农之间的分成租佃制度,使地主承担了更大的市场风险,强化了村庄的道德责任。

社区安排在农民行为中的道义作用还因税收制度进一步强化。这是因为,丁税和土地税以村庄为单位缴纳,兵役也以村庄为单位承担。为了避免繁重的赋税,村庄有一些特别的应对方式。例如,“当法国人接管安南和东京之时,大多数村庄中至少三分之二的成年男子没有被列入赋税名册之中”。在安南和东京整个殖民时期,法国没有改变农村税收(人头税和土地税)的集体责任原则。另外有证据表明,至少在短期内,殖民地国家新的外来经济要求有助于提高而不是削弱乡村共担风险的重要性。这使得村庄与农民在面对国家政权的索取时,自觉地凝成为一个生存共同体,生存成为他们的第一要务。

在传统和殖民地时期,越南农民和村庄之所以把生存安全摆在第一位,在于这两种政权对农民而言的物质关系都是强汲取(殖民地时期更甚),由此导致了农民的生存危机及相应的行为模式。这说明,越南农民的生存策略、道义伦理和“对生存威胁的本能反应(指革命)”等,都是国家权力和制度政策强汲取作用的直接结果。所以,是“拿走多少”决定了他们“剩下多少”,在此基础上,“剩下多少”才决定了农民的生存伦理和行为模式。

波普金《理性的农民:越南农村社会政治经济学》(The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam)一书,“是研究殖民主义、市场扩张和中央国家形成对农民社会的影响”,只不过,是“基于不同假设的一个可替代的我自己称之为政治经济学的研究方法”。政治经济学方法与道德经济学方法不同,在于前者强调个体决策和策略互动,“前提是他们理性地追求目标”。基于理性的行为逻辑,“包括投机和保险,长期投资和短期投资……适用于农村和代理人,以及市场。……这些原则同样适用于社会中的政治和宗教转变。”例如,交趾支那农民加入和好教教会,认为它虽然是一个短期投资,但目的是为了提高他们的长期安全性。这说明,越南农民的行为策略虽然于强调个体选择,但是基于一定政治、社会环境和经济条件。

由此可见,“道义小农”和“理性农民”都基于农民纵横关系坐标分析背景,但都“翻转”了国家与农民、市场与农民之间关系,突出了农民的自主性及行为选择:道义小农强调生存伦理,农民的行为就表现为对制度和环境的被动反应;理性农民强调个体理性,农民的行为表现为面对环境改变时的主动适应。不论是被动反应还是主动适应,越南农民在传统时期、殖民地时期、转型时期的行为表现都是当时国家权力性质、社会制度和政策环境及变化的产物。

结 语

整体来看,纵横关系坐标与“道义小农”和“理性农民”是互为里表的关系。从案例分析结果来看,传统和转型时期的越南农民确有“道义”与“理性”的双重特征,但决定农民是否实践“道义”或“理性”选择,根本原因在于农民与国家权力、市场之间的利益关系,更深层次的原因是国家权力属性和市场性质的变化,以及这两者之间的结合关系。从这个角度看,纵横关系坐标是传统和殖民地时期越南农民行为的本原性模式,“道义小农”“理性农民”是同时期越南农民行为外在表现的两种理论概括。

作为农民行为的本原性模式,纵横关系坐标具有一般性,反映的是历史中“不变”的规律。自第一次社会大分工特别是进入文明社会以来,国家就一直是小农生产与生活世界的主导性力量;利伯维尔场出现后,农民既是积极的参与者,同时亦是资本市场的受剥削者。随着现代国家的建立以及农业、社会福利政策的出台,国家、市场与农民之间的关系发生了变化。相较于传统时期,国家和市场对农民行为的影响范围更广、程度更深,一些农民甚至是国家政策和市场机制的直接实践者和体现者。这说明,决定农民行为的深层次的关系机制并没有发生变化。

与“不变”对应的是“变化”。在纵横关系坐标中,“变化”既表现为农民与国家、市场之间实际关系的变化,也表现为相对于前一时期的后一阶段的“变化”。正因如此,“道义”与“理性”都可以在越南农民那里寻找到共同的行为基础,“道义小农”和“理性农民”也并非真正地对立出现,而是基于不同学科研究者对历史“变化”的理论探讨。

就此而言,农民行为的历史发展至少有两条线索:一是阶段性、具体性的变化,因历史阶段、社会形态和演变路径而不同;二是不变的规律性,即农民行为的利益关系机制,不受历史阶段、国家和社会形态及演变路径的影响。对农民行为的理论探讨也应该一分为二:一为本原性的行为模式,即纵横关系坐标,国家、市场与农民的关系决定着农民行为的基本取向;二为具体的表现形式,基于国家性质、所处历史阶段及经济社会形态等方面不同的理论概括。

综合看来,农民既不是行为的主人,亦不是结构性力量——纵横关系的客体,而是一个历史性的综合体;农民的行为模式既有一般性的一面,亦有具体的表现形态;纵横关系坐标只是提供了农民行为的本原性分析框架,在历史演变的舞台中,农民作为一个社会行动者,尽可能地演绎着他们的时代角色。

本文在撰写过程中,得到了徐勇教授的指导与鼓励,真诚感谢!

作者简介:刘金海,2000年、2003年在华中师范大学分别获得硕士和博士学位,现为华中师范大学中国农村研究院/政治科学高等研究院教授、博士生导师,主要从事中国政治和乡村发展研究,代表性著作有《产权与政治:国家、集体与农民关系视角下的村庄经验》《社会化小农:历史背景、演进逻辑及张力限度》等。

中国乡村发现网转自:《南国学术》2019年第1期

(扫一扫,更多精彩内容!)