——日本的发展与中国案例

摘要:村庄经营是针对日本村庄青壮劳动力急剧减少、农地撂荒现象严重、农户兼业化盛行以及农村“过疏化”现象日益凸显等现象而发展起来的,以村庄为单位,就农业生产过程的某个或全部环节开展共同服务、统一作业的农业经营组织,是日本重要的农业生产组织形态。本文介绍了村庄经营在日本的兴起、发展历程及具体内涵,并以中国延边朝鲜族自治州某村为例,探讨了在中国农村开展村庄经营的可能性和现实性。

关键词:村庄经营;日本;新型经营主体;延边朝鲜族自治州;

自党的十八大明确提出“培育农业新型经营主体、发展多种形式的规模经营”以来,全国各类新型经营主体不断发育成长,呈现出旺盛的生命力和良好的发展势头。根据农业部公布的数字,截至2015年年底,全国农地经营面积在2hm以上的农户共有1052万户,比2010年的882万户增长了19%;符合统计标准的家庭农场87.7万个,其中从事种养业的家庭农场占总数的98.2%,农民合作社153万家,各类农业龙头企业12万家,其中国家级龙头企业1245家[1]。

除了以上提到的4类新型农业经营主体外,还有没有其他的新型农业经营主体呢?答案是肯定的。一种是“新农人”。最近几年“新农人”不断地出现,成为构成新型农业经营主体的一个成长型的群体。据统计,目前全国大概有200万“新农人”,75%有自己创造的品牌,68%运用了互联网技术,88%用互联网销售了产品,36%与农民和家庭农场有固定的产品营销渠道[2]。还有一种,目前还没有进入大众的视野,但是在全国一些老少边穷地区和自然环境恶劣地区正在逐步出现,把它叫作“村庄经营”。

1村庄经营的概念和内涵

村庄经营是一个实践性很强的概念,起初它是针对日本村庄青壮劳动力急剧减少、农土撂荒现象严重、农户兼业化盛行以及农村“过疏化”日益凸显等现象而逐渐发展起来的,后来由于反复使用逐渐成为一个约定俗成的概念,日语叫作“集落营农”。

集落是日本在市町村区域内,以农作业和农业用水为核心,户与户之间存在地缘和血缘关系的农业共同体,是日本农村社会生活的一个最为基础的地域单元,中文对应的是“自然村”。“集落营农”就是指,以集落为单位,就农业生产经营过程的某个或全部环节开展共同服务、统一作业的组织经营体[3]。集落营农由骨干农业劳动力带头,组织全村的老人和妇女劳动力共同进行农地管理和作物生产,然后根据各家加入农地的数量和出工数量进行分红。

目前,中国还没有相同或相似的概念。但需要提醒的是,它绝对不是我们印象中的人民公社之下的生产大队、生产小队或农村集体经营,它们的发起缘由、经营方式完全不同。中国的农村集体经营是在20世纪80年代进行农村土地承包经营改革时,没有进行土地承包经营改革,还保持村集体经营的个别村庄。这些村庄数量极少,其中有个别村庄成为明星村,如华西村、南街村等。这些村庄集体经营的成功,主要是由于它们抓住了20世纪80~90年代大力创办乡镇企业的机会,加之有各级政府的额外政策支持,因此并不具有代表意义。

2村庄经营在日本的兴起与发展

2.1日本村庄经营的背景

2.1.1农户持续减少,农业后继乏人

20世纪60~70年代,随着日本工业化和城镇化的加速发展,日本出现了大量农业劳动力由农内向农外、由农村向城镇的转移过程,农户数量急剧下降,由1960年的606万户快速减少到2000年的312万户,40年时间减少了将近一半。此后,随着昭和一代农民的逐年减少,越来越多的农户选择离开农业、离开土地,日本农户数量下降幅度呈现进一步加大的趋势。2000—2015年的15年时间,日本农户数由312万户减少至215万户,年均减少6.5万户,仅为1960年的1/3、2000年的2/3。

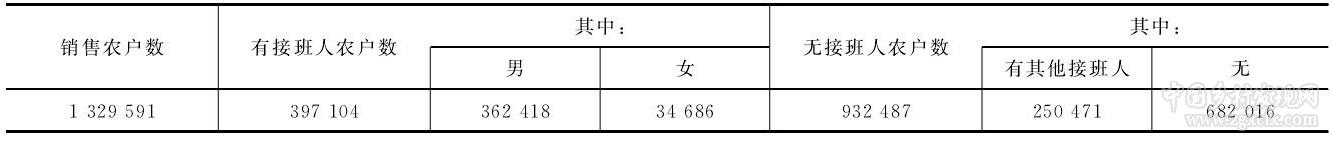

农户数持续减少的直接后果就是从事农业者后继乏人。表1数据显示,2015年全日本132.96万销售农户中,家庭内有农业接班人的农户只有39.71万户,只占29.87%。即有70%以上的销售农户在现有老人去世后,将出现无人继续经营农业的窘况。

2.1.2农业就业人口流失严重

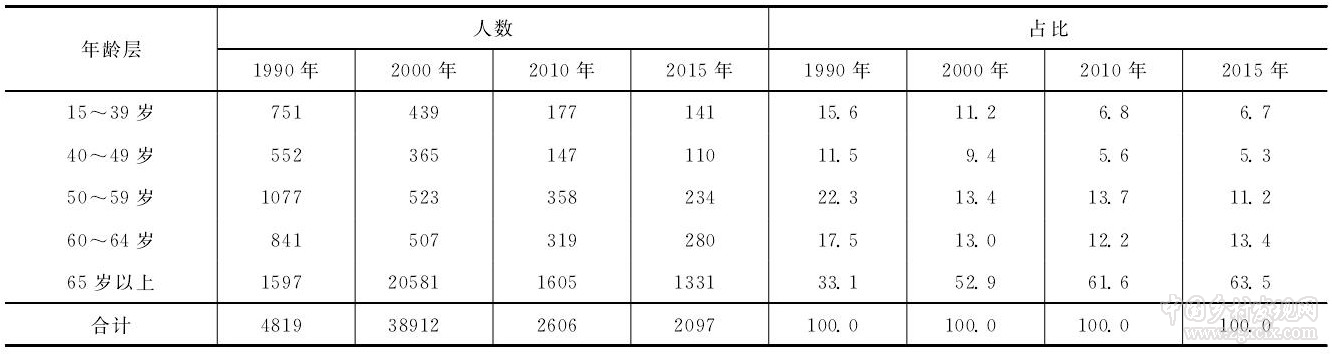

在农户总体数量快速下降的同时,随着农业机械化的普及,以及农民离农意愿的持续增长,日本农业就业人口也持续大幅减少。1990年日本农业就业人口482万人,2000年已下降为389万人,10年时间减少了93万人;2010年又进一步下降至260万人。2015年,据日本农林水产省每5年实施1次的“农业统计调查”结果显示,日本农业就业人口数量减少的趋势与速度并没有得到有效的遏制,当年日本农业就业人口只有209万人,不足1990年的1/2;与2010年相比,减少了两成左右(表2)。

2.1.3农业劳动力老龄化趋势明显

日本农业面临的另一个严峻形势是农业从业人员的老龄化。据日本农林水产省每年出版的日本年度农业白皮书《食品、农业、农村的动向》统计,1995年日本农业从业人员的平均年龄为59.1岁;而到2015年已经上升到66.4岁,其中骨干农业劳动力的平均年龄达到67岁。从表2中也不难发现,在过去25年时间,日本农业从业人员中15~49岁的青壮劳动力占比已经由1990年的27.1%下降到2015年的12.0%,下降了一半多;而与之形成鲜明对比的是,60岁以上的老年劳动力占比却在快速上升,由1990年的50.6%上升至2015年的76.9%,增加了26.3个百分点;其中,65岁以上的超老年劳动力所占比例更是达到了63.5%,与1990年相比增加了30.4个百分点。

农业劳动力不断流失,骨干劳动者缺乏,村落农业生产衰落,传统一家一户的农业经营已经不可能持续下去了。因此,这些村落不得不将劳动力、土地、农机等资源整合起来,实现互惠合作,以使这些地区的农业经营得以保持和发展。这是日本村庄经营组织得以发展起来的前提条件和苦涩现实[4]。

2.1.4农地弃耕数量不断增加

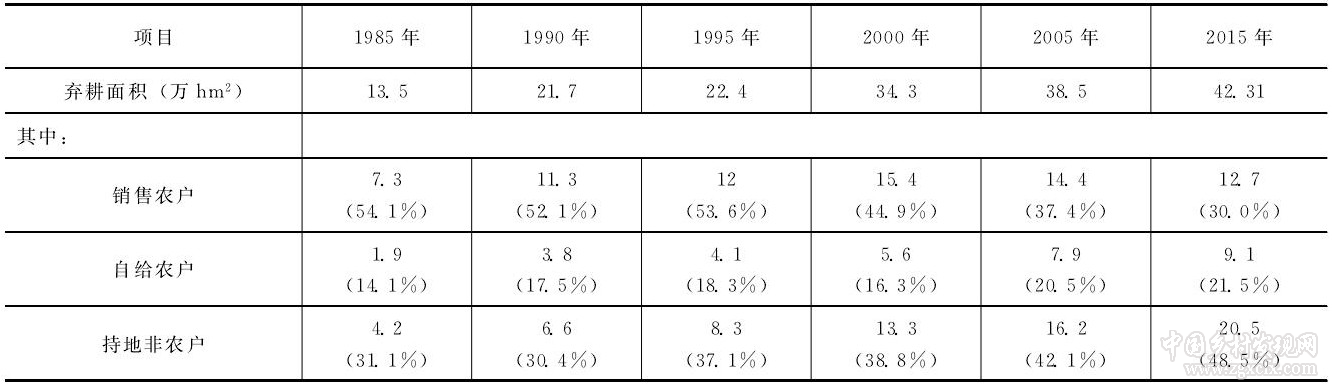

受弃农、脱农人数的日益增加和农业后继乏人的影响,日本的耕地抛荒现象日益严重。1960—2015年,日本的农业耕地面积由607万hm锐减到449万hm,减少了158万hm,下降幅度高达26%;与此同时,农地弃耕面积由1985年的13.5万hm大幅攀升至2015年的42.31万hm,增加4倍以上(表3)。与此同时,弃耕者的结构在过去30年中也发生了很大的变化,表现为弃耕地面积中由持地非农户弃耕的农地比例有较大提高,从1985年的31.1%上升至2015年48.5%,增加了17.4个百分点。大量弃耕地的存在,为日本村庄经营体的发展创造了良好的条件[5]。

2.2日本村庄经营的兴起

为了解决农业和农村发展中存在的上述问题,避免农村地区的荒芜和“过疏化”,同时解决农村的老龄化问题,在日本政府和农协的支持下,由村里剩存的劳动力或老年人将村里的土地、农机及农业设施集中起来,进行村庄经营就成为最好的出路。

为了推进和支持村庄经营,日本政府、地方自治体和各级农协组织提供了法律、政策、资金、项目等全方位的支持。这些支持涵盖了村庄经营在经营过程中遇到的几乎所有大的方面的问题,包括村庄经营组织化改造的经费支持、村庄经营法人化改造的经费支持、村庄经营组织化和法人化推进过程中人才雇佣的支持、法人经营所必要的经理、社会保险人员等研修的支持和补助、租地或买地时的支持、购买农机时的支持、贷款时的支持以及税收等方面的支持等。

以2015年(含2014年补充预算)为例:

(1)对农业接班人经营发展的支持资金:7.61亿日元(100日元约合6.48元人民币,2017)。其中:(1)村庄经营的组织化和法人化补贴费6.12亿日元。每个村庄经营组织化改造固定补助经费20万日元,每个村庄经营法人化改造固定补助经费40万日元。(2)自己检查经营指标促进费0.2亿日元。(3)接班人经营继承支持费1.31亿日元。

(2)加速解决人和农地问题的支持资金:3.09亿日元。进入2015年平均对策名录的每个村庄经营组织化改造固定补助经费由20万日元增加到30万日元,村庄经营法人化改造固定补助由40万日元增加到50万日元。

(3)村庄经营法人化以后的各种优惠政策,包括:(1)法人税率,一律取低线的19%。(2)法人化后各类专业人员(包括经营管理、生产管理、劳动管理和营销管理等人员)的培训补贴,每人最高补贴3万日元。

2.3日本村庄经营的发展现状

2.3.1日本村庄经营数量

关于日本村庄经营的发展,从表4可以看出,在1983年以前,日本全国只有1706个村庄经营零星出现。1984年以来,日本村庄经营组织发展迅猛,新增村庄经营数量一路走高。1984—1993年,全日本每年增加的村庄经营数量平均在100个左右,发展速度尚属平稳;1994—2003年,平均每年增加的村庄经营数量为224个,增速较前10年翻了一番多;高峰期出现在2004—2008年,5年时间平均每年增加的村庄经营数量超过1300个;2009—2015年,日本新增村庄经营数量达到4038个,平均每年增加数量维持在577个左右,增加速度仍然较快。

根据日本农林水产省的最新统计,截至2015年年底,全国村庄经营已发展到15134家,比2005年(10063家)增加了5071家,10年时间增加了近51%,其中,法人化数量为4217家、非法人化数量10917家。

2.3.2村庄经营涉及的村落、农户及农地集中

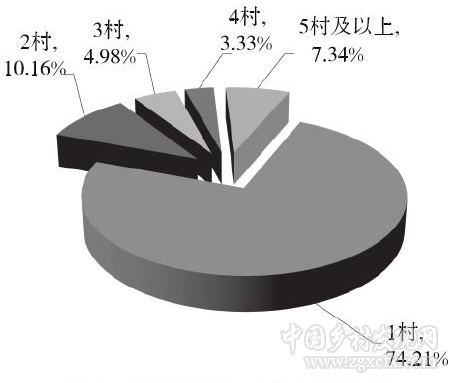

(1)从村庄经营涉及的村落数量来看。2015年,日本15134个村庄经营体所涉及的村落数量为30375个,占日本村落总数的22%,平均每个村庄经营体大概包含了2个村落。其中,只包含有1个村落的村庄经营体有11230个,占74.21%;包含有2个村落的有1537个,占10.16%;包含有3个村落的有753个,占4.98%;包含有4个村落的有504个,占3.33%;包含有5个及以上村落的有1110个,占7.34%(图1)。

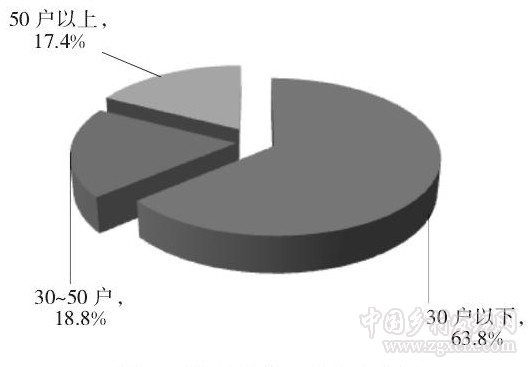

(2)从涵盖的农户数看。日本村庄经营的单个规模并不是很大,2015年15134个村庄经营体共涉及农户数52.91万户,占日本总农户数的24.6%,平均每个村庄经营体大约涵盖了35个农户。其中,涵盖农户30户以下的村庄经营体有9661个,占63.8%;30~50户的村庄经营体有2840个,占18.8%;50户以上的村庄经营体有2633个,占17.4%(图2)。

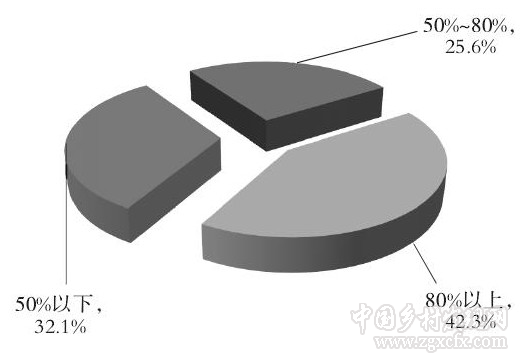

(3)从加入村庄经营的原村落农户的比例看。其中,原村庄农户加入比例低于50%的村庄经营体有4854个,占总体的32.1%;50%~80%的有3879个,占总体的25.6%;80%以上的有6401个,占总体的42.3%(图3)。

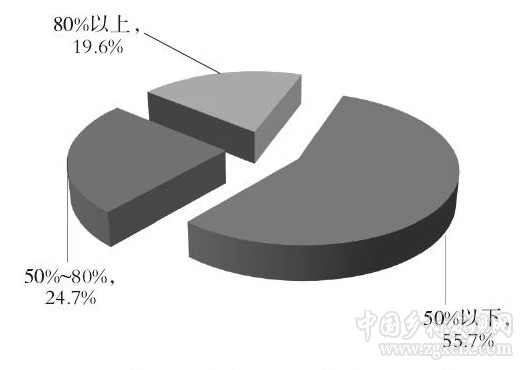

(4)从村庄经营涉及的农地集中比例来看。2015年15134个村庄经营体直接经营农地面积为38.70hm,受托经营农地面积10.67万hm,合计集中农地面积49.37万hm,占日本总农地面积的14.31%,平均每个村庄经营体集中农地面积32.6hm。其中,集中原村落农地比例低于50%的村庄经营体有8437个,占55.7%;集中比例在50%~80%的有3736个,占24.7%;集中比例在80%以上的有2961个,占19.6%(图4)。

可见,无论是从涉及的村落数、农户数来看,还是从所集中的农地面积来看,村庄经营都是日本农业一支不可忽视的力量,已经成为日本农业经营主体的主角之一,当然也属于日本的新型农业经营主体之一。

3中国延边朝鲜族自治州的村庄经营案例

延边朝鲜族自治州(以下简称延边州)是中国吉林省下辖的一个自治州,位于吉林省东部的中朝边境。首府为延吉市。延边州的面积有42700km、人口约220万人,汉族人口超过半数以上,达59%,朝鲜族人口占39%。

延边州是国内家庭农场发展起步较早的地区之一。凭借与韩国、俄罗斯等国相邻的区位优势,近年来出国打工的劳动力数量庞大。仅2008年在外打工的农业人口就有15万,其中常年在韩国打工的劳动力人数大约有3.2万人。随着大批青壮年劳动力出国打工,大量“老少病残”人员留守农村,也出现了大量的闲置土地。面对“谁来种地”的难题,从2008年开始,延边州在全州范围内探索家庭农场模式。目前,延吉已成为家庭农场发展的五大模式区域之一。

延边州近年来土地流转和家庭农场增加速度都非常快。统计数据显示,2011年延边州土地流转面积为5.84万hm,家庭农场不到400家;2012年土地流转面积增加到7.65万hm,家庭农场达到451家;到2015年年底,家庭农场已达到2497家。2016年上半年,全州新增家庭农场583家,全州家庭农场发展到3080家,农场户均经营面积38hm,共经营土地11.7万hm。最新数据显示,目前延边州规模经营土地面积已达到23万hm,占到全州耕地总面积的60%左右,远远超出吉林省27%、全国33%的流转率。2015年,全州家庭农场户均纯收入达到25万元。

延边州图们市月晴镇马牌村位于图们江边,是一个朝鲜族村庄,对岸就是朝鲜。马牌村现有5个村民小组,户籍总人口1107人,常住人口只有140人。村里劳动力大多拖家带口去韩国打工,大部分家庭只剩一位老人在家。2008年10月31日,村里响应上级号召,成立了图们市月晴镇晴宇农民专业合作社。合作社成立之初,共有47户农户入社,但现今只剩下3户,合作社几近名存实亡。在这种情况下,2010年12月,趁着政府鼓励成立家庭农场的春风,在村书记、村长崔明宇的带动下,村里在合作社的基础上组建成立了图们市宇日专业农场。目前,该农场共拥有耕地202hm,其中水田138hm、旱地64hm,占全村耕地总面积的74.8%。问到为什么这个农场发展如此迅速?63岁的村书记、村长崔明宇兼任董事长说,85%的村民都去韩国打工去了,一家一户没人种地,他们的土地就只能流转给农场经营了。据介绍,在宇日专业农场,崔明宇董事长是农场最年轻的本村劳动力,其他的本村劳动力也都在60岁以上,农忙季节劳动力严重不足。现在,该农场常雇工人7名,农忙季节短期雇工达到60~70人。笔者询问崔明宇董事长对今后农场的接班人如何考虑,他说,现在还没有考虑,因为村里年轻人没人愿意接班,他们这帮老年人干一年是一年吧。

从以上描述中可以看出,对照日本的村庄经营概念,马牌村的家庭农场经营其实就是典型的村庄经营模式。马牌村的案例比较特别,年轻人离农的主要原因是由于语言相通,拖家带口去韩国打工,大部分长期居住。等到在韩国干不动了,拿积累的钱在延吉市或图们市买个住房定居,再也不回村里了。

无独有偶,笔者还看到了一篇报道[6]:

记者日前来到位于中俄朝边境的珲春市马川子乡红星村。村支部书记崔国男告诉记者,原来村子里有370多人,近几年不断有人到韩国打工,现在只剩下90多人,而且大多数是老人和孩子。“村里平均每人有0.2hm亩耕地,人越来越少。”

采访中记者了解到,“家庭农场”还增强了农村的凝聚力。实施“家庭农场”后,出租土地农户的利益都集中到一起,目标非常明确。“家庭农场”的领头人有不少是村干部,在带领村民共同发展的道路上,村部再一次热闹起来,有问题大伙儿一起商量解决。采访中很多当地干部表示,对于“空心化”严重的延边州农村地区来说,基层政权建设尤为重要,“家庭农场”的实施,客观上推动了村级组织的健康发展。

4讨论与思考

日本的村庄经营主要是集中发生在山区半山区等发展农业条件不利的地区。联想到国内新闻媒体上报道的土地撂荒现象,也基本上集中在山区半山区如西南、西北地带。那么,中国未来是否会像日本现在一样,走村庄经营的发展道路?如果不能避免,我们离这个阶段还有多远?虽然没有完整的调查就没有发言权,但随着中国农村老龄化、空心化的加剧,农民工二代、三代不愿意回到农村的现实及趋势,恐怕村庄经营也将是中国不得不面临的选择之一。

村庄经营的出现与发展,在日本是不得已而为之的权宜之计。放在中国看,与现在政府大力提倡发展的4种新型经营主体相比,村庄经营也很有可能会是被动发展起来的,因为政府不可能会对之主动倡导。村庄经营的出现与发展,虽不是大家所期望的农业的发展目标和方向,但由于它很可能会到来的现实性和迫切性,政府及研究者理应未雨绸缪,对此进行及早研判和引导。因为,由于和其他新兴经营主体的适用条件不同、发展目标不同,政府对之的引导和支持政策也必定应该有所区别。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:世界农业

(扫一扫,更多精彩内容!)