“贫困”是微观发展经济学长期探讨的核心课题之一。研究家庭如何摆脱贫困、提高收入、改善生活水平之于微观发展经济学,就如同研究经济体如何发展生产力、提高经济增速、实现富裕之于宏观发展经济学一样重要。数十年来,试图度量贫困程度,解释贫困成因的理论层出不穷。从本周开始的“贫困陷阱”专题将陆续详解四篇有代表性的文章。它们从不同的角度阐述了一个较为新颖的贫困理论 — 贫困陷阱(poverty trap)理论。该理论强调了贫困的动态演进,引领了一系列实证分析。本期介绍的文章正是贫困陷阱理论的奠基之作。

不少关于贫困的研究都着力于定义和识别正处于贫困状态的个体,或者度量贫困的程度。这类研究的短处是,它们只能探讨某一时间点上的贫困,而不能研究贫困的演变趋势。实际上,一个更加有意思的问题是:谁更有可能延续贫困的状态(remain poor into the future)?

暂时性的贫困(transitory poverty)和结构性的贫困(structural poverty)有截然不同的福利和政策含义。暂时性的贫困常常是由于一时的灾害造成的。假以时日,暂时性陷入贫困的个体可以自行恢复到较高的收入水平。而结构性贫困的个体则没有能力自行提高其收入。时间过得越久,其生活水平甚至会越糟。

第一代度量贫困的范式采用静态视角(static),并不对这两类贫困加以区分。衡量贫困的标准就是收入或者消费的即时水平。该类研究也往往只使用截面数据。第二代度量贫困的范式引入了动态的观念。通过分析面板数据,研究者可以观察到个体在陷入和摆脱贫困状态间的变动。不过,这种研究仍然无法确认,一个摆脱了贫困的个体究竟是因为“运气好”在某个时期暂时性摆脱了贫困,还是该个体成功达到了一个更高的收入水平。

第三代范式引入了静态资产性贫困的概念(asset poverty)。这就是说,假如个体的资产,包括物资和人力资产,超越了一定水平(即资产性贫困线,asset poverty line),个体就不会陷入结构性贫困。所以,衡量个体是否贫困的不是其收入或消费的水平,而是其资产存量的水平。

这种基于资产的范式(asset-based approach)大大地推进了研究者对于贫困的认知。美中不足的是,该范式仍然不能预测某个体的收入水平将如何在时间上演变:目前资产低于资产贫困线的个体有机会积累资产从而摆脱贫困吗?鉴于此,Carter 和Barrett 提出了第四代度量贫困的范式,即以动态资产贫困临界值(dynamic asset poverty threshold)为标准来判断个体是否会陷入结构性贫困。

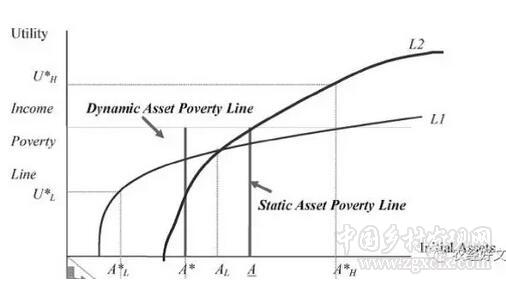

该理论的基本逻辑如下图所示。不同的资产水平意味着不同的生产曲线。当生产资料累计到一定程度(A*L 点),生产的规模回报会有一个跃升,将该个体送往一个更高的效用均衡点(U*H)。反之,资产不足的个体只能进行回报率较低的生产,维持一个低水平的效用(U*L)。假设个体的资产不太低(不低于A*点),那么在动态模型中,该个体犹有机会从通过暂时节衣缩食将资产积累到 AL 点以上。如果个体的资产连 A*点都达不到,他会掉入贫困陷阱,勉力维持低水平的收入,而难以靠自己的力量脱贫。

作者回顾了一系列和动态资产贫困临界值相关的实证分析,并且分析了实证研究面临的挑战。在结尾处,作者强调了贫困陷阱理论和资产性贫困的范式对于政策制定的重要意义。扶贫政策需要关注贫困者的资产保有量,并且着力从增加其资产的角度长期地消减贫困。

(原文网址:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220380500405261 )

中国乡村发现网转自:农经好文章 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)