摘要:基于改进的计划行为理论框架,以湖北省咸宁市、鄂州市、安陆市、天门市、大冶市、嘉鱼县、沙洋县等市(县)14个乡镇34个行政村的644个农户为调查对象,运用结构方程模型(SEM)研究农地整治权属调整中农户参与行为的影响因素及内在机理。研究表明:(1)农户在农地整治中参与权属调整的行动逻辑遵循“认知→意愿→行为”这一路径形式,农地整治权属调整中农户的行为意愿在其认知与行为响应之间起到完全中介效应,行为意愿是农户农地整治权属调整行动逻辑中必不可少的一环;(2)农户关于农地整治权属调整的认知对行为响应仅仅存在微弱作用,权属调整的客观复杂性与风险性使得农户对此保持着极其谨慎的行动态度,农户的行为响应趋于“理性决策”;(3)农户的农地整治权属调整行为兼具“自发性”与“诱发性”双重行动逻辑,且在组织支持下产生的“诱发性”行动逻辑占主导地位;(4)组织支持对农户参与农地权属调整有着极其重要的作用。

关键词:农地权属调整;农户认知;改进计划行为理论;农户意愿;组织支持;行为响应

农地整治可以实现粮食增产、农民增收、农业增效,是促进“三农”问题顺利解决的重要措施,而农地权属调整作为农地整治的核心环节,在降低土地破碎化、减少人地冲突、促进农业规模化与现代化、提高土地利用效率方面有着举足轻重的地位,因此政府国土部门非常重视农地权属调整。农户作为农地整治权属调整的主体,其参与权属调整既是规范和推进整治工作的要求,又是维护其切身权益的关键。《全国土地整治规划(2016—2020年)》及《高标准基本农田建设标准》等文件指出:农地整治过程中要充分尊重当地农村集体组织和农户的意愿,发挥农户的积极性和创造力,鼓励农户全程参与。目前,虽然许多地方政府积极引导农户参与农地整治权属调整,但实际情况却不尽人意,一方面我国的土地整治是政府主导的“自上而下”的实施模式,农民群众在此过程中主要是被动参与,导致农户参与农地整治权属调整流于形式,另一方面受农户知识水平的良莠不齐及自身特有的“小农思想”限制,导致农户对农地权属调整的认知方面有所欠缺,加之农村土地权属情况的错综复杂,因此引导农户参与农地整治权属调整的工作难以展开。

国内学者分别对不同领域的农民参与行为进行了深入研究,研究主要集中于农村公共物品、农村合作社、农业新技术推广等方面,为研究农地整治权属调整农户参与行为起到了一定的借鉴作用。农地权属调整作为农地整治的一部分,单独研究农地权属调整农户行为的文献较为鲜见,文献主要围绕农地整治展开。在农地整治方面,国外学者侧重于研究农户行为是否符合经济理性原则、参与的机制和模式,国内学者侧重于研究农民参与的现状及政策建议、参与项目投资或融资渠道、参与机制及绩效评价。对于农地整治农户行为的影响因素研究,徐国柱以山东省潍坊市为例,论证了影响土地整治农户参与行为的阻碍因素包括农户认知不足、无相关法律法规、缺乏保障农户参与的制度规范以及当前管理体制不当等。陈倩通过Logistic回归分析认为影响农户参与农村居民点整理的因素包括户主受教育程度、家庭存款、获得信贷的难易程度以及农户对人际关系的依赖。李庆强认为如果要实现农户全程参与土地整治,应从项目申报到规划编制、再到工程施工都要尊重农户意愿,并引导农户从被动到主动并全程参与。关江华等以湖北沙洋县土地整理项目区权属调整为研究对象,运用主成分分析法得出自然因素、社会经济因素和农户主体因素对土地整理项目区权属调整有着根本性的影响。吴九兴等通过调研数据分析得出影响农地整理项目农民参与程度的主要因素包括农民的年龄、是否为村干部、家庭耕地面积、家庭农业收入占总收入的比例、农民对农地整理政策的认知、农民对农地整理益处的认知、农民参与被鼓励和重视的程度等。

上述研究成果对农地整治中农户参与权属调整的影响因素的研究具有重要启发意义,但也存在一些不足。不同学者由于研究视角和研究目的不同,在影响因素选取上存在一定的差异,没有形成一个统一的分析框架;研究方法也比较局限于logistic和probit模型,忽略了农户参与行为的内在机理,未能考虑各因素之间的因果关系。为此,本文将基于计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)框架,结合农地整治中农户参与权属调整的行为实际,构建改进型的TPB模型,运用结构方程模型(structural equation modeling,SEM)来分析农地整治中农户参与权属调整的行为机理,为政府及相关部门合理引导农户参与农地整治权属调整工作提供参考性的理论基础和政策建议。

一、理论分析与研究假说

1.计划行为理论

学者Ajzen于1985年在理性行为理论的基础上增加了知觉行为控制变量,初步提出计划行为理论,改进后的理论更具普遍性,该理论认为行为意愿(behavior intention,BI)是行为响应(behavior response,BR)的最直接因素,而行为意向反过来受到农户认知(包括行为态度(attitude toward the behavior,AB)、主观规范(subjective norms,SN)、行为控制知觉(perceived behavioral control,PBC)三个方面)的影响。人际行为理论认为,人的行为会同时受到内部与外部因素的作用。在农户参与权属调整行为过程中,政府与村集体组织的支持是农户行为的外部促进因素。因此,在计划行为理论模型框架中,引入“组织支持(organizational support,OS)”这一变量,用以测度外在环境因素对农地整治中农户参与权属调整行为响应的影响,构建改进型计划行为理论模型(图1)。

如图1所示,改进型计划行为理论模型在原始TBP模型基础上增加了“组织支持”这一变量,同时增加了“行为意愿→组织支持”、“组织支持→行为响应”这两条路径。

2.研究假说

基于计划行为理论,结合农地整治权属调整中农户行为的决策,从“行为态度”、“主观规范”、“行为控制知觉”、“行为意愿”、“组织支持”5个方面分析农户的“行为响应”机理。

(1)行为态度(AB)。行为态度是计划行为理论的重要概念,它表明行为主体对执行某一特定行为喜欢或不喜欢的程度。农户对农地整治权属调整的态度可以通过预期收益来解释。在预期参与比不参与获益更多的情况下,农户选择参与,否则不参与。农户参与权属调整的预期收益是激发农户积极参与农地整治权属调整的关键,该收益不仅包含经济利益,还包括如改善生态环境,促进村庄团结等非经济利益。基于此,本文将农户对农地整理权属调整的行为态度分为其对权属调整的“经济效益”、“生态效益”、“社会效益”3个方面的认知。农户关于权属调整在提高耕地利用率(AB1)、降低生产成本(AB2)、促进现代农业发展(AB3)3个方面的认知;“生态效益”包括农户关于权属调整在丰富区域景观(AB4)、提高景观功能(AB5)、改善环境气候(AB6)3个方面的认知;“社会效益”包括农户关于权属调整在减少地界冲突(AB7)、减少生产冲突(AB8)、提高村集体凝聚力(AB9)3个方面的认知。理论上,农户对农地整治权属调整经济、生态、社会效益的良好认识会促进农户参与权属调整的意愿以及实际权属调整行动中的积极程度。基于此,提出假说1、假说2:

H1:农地整治权属调整中农户行为态度(AB)对行为意愿(BI)有显著影响;

H2:农地整治权属调整中农户行为态度(AB)对行为响应(BR)有正向作用。

(2)主观规范(SN)。主观规范是计划行为理论的重要概念之一,是指在预测他人的行为时,那些对个人的行为决策具有影响力的个人或团体对于个人是否采取某项特定行为所发挥的影响作用大小,反映的是社会压力对个体行为的影响。农地整治权属调整农户主观规范认知的压力主要来自于亲朋邻里、村委会、地方政府等社会网络对农户的行为产生影响。本文将农地整治权属调整的农户主观规范分为“外界影响联系”、“外界主张”、“外界行动”3个方面的认知。其中,“外界影响联系”表示农户关于其权属调整行为受亲朋邻里(SN1)、村委会(SN2)、地方政府(SN3)的意见与行为影响程度的认知;“外界主张”表示农户关于亲朋邻里(SN4)、村委会(SN5)、地方政府(SN6)对其是否进行权属调整行为意见主张的认知;“外界行动”表示农户对亲朋邻里(SN7)、村委会(SN8)、地方政府(SN9)是否进行权属调整行为的认知。理论上,农户如果感受到其自身行为受外界意见与行为影响程度越高,同时感觉外界不但在积极开展而且还主张其加入参与权属调整,农户会强烈地感受到来自外界的压力,通常这种压力会提高农户参与权属调整的意愿以及实际权属调整行动中的积极程度,基于此,提出假说3、假说4:

H3:主观规范(SN)对农地整治权属调整中农户行为意愿(BI)有显著影响;

H4:主观规范(SN)对农地整治权属调整中农户参与行为(BR)有正向作用。

(3)行为控制知觉(PBC)。行为控制知觉也是计划行为理论的重要概念之一,反映个人过去的经验和预期的阻碍。行为控制知觉包括“控制信念”和“感知强度”两个方面,控制信念是指约束或促进行为的各种因素,而感知强度是指个体的“自我效能感”信念。本文将农地整治权属调整农户的行为控制知觉分为“感知强度”和“控制信念”两个方面。其中,“感知强度”包含农户对权属调整难易程度的自信认知(PBC1)、达成调整目标的自信认知(PBC2);“控制信念”包含农户对掌握权属调整信息的方式与渠道的认知(PBC3)、对掌握权属调整的专业知识与基本技能的认知(PBC4)、对承担权属调整的时间成本的认知(PBC5)以及对承担权属调整的资金成本的认知(PBC6)。理论上,农户对自身权属调整行为能力越自信,对预期阻碍越小,其参与权属调整的意愿以及实际权属调整行动中的积极程度会越高。基于此,提出假说5、假说6:

H5:行为控制知觉(PBC)对农地整治权属调整中农户行为意愿(BI)有显著影响;

H6:行为控制知觉(PBC)对农地整治权属调整中农户行为响应(BR)有正向作用。

(4)行为意愿(BI)。计划行为理论认为在条件充分满足的前提下,行为意愿直接决定行为,行为意愿是指“尽量去执行某一行为的倾向”。理论上,农户的参与意愿强度会在实际行动中得到体现,即农户参与权属调整的意愿越强烈,实际权属调整行动中的积极程度也会越高;另外,行为态度(AB)、主观规范(SN)、知觉行为控制(PBC)会通过影响行为意愿(BI),从而间接影响农户的实际行为。基于此,本文提出假说7、假说8、假说9、假说10:

H7:行为意愿(BI)对农地整治权属调整中农户行为响应(BR)有显著影响;

H8:行为意愿(BI)在行为态度(AB)与农地整治权属调整中农户的行为响应(BR)之间起到正向中介作用;

H9:行为意愿(BI)在主观规范(SN)与农地整治权属调整中农户的行为响应(BR)之间起到正向中介作用;

H10:行为意愿(BI)在行为控制知觉(PBC)与农地整治权属调整中农户的行为响应(BR)之间起到正向中介作用。

(5)组织支持(OS)。组织支持来源于人际行为理论中的外部影响因素,政府和村集体等组织的支持程度对农户参与权属调整行为有着不可忽视的作用。若农户感受到乡镇政府及国土部门在大力支持本村的农地整治权属调整工作(OS1)并尊重村民的调整意见(OS2),同时分享其他地方农地整治权属调整的经验(OS3)、提供设备及技术支持(OS4)及所需要的培训(OS5),农户的参与积极性将大大提高,更容易将意愿转化为实际行动。理论上,来自外在组织的支持与帮助会直接促成农户参与土地整治权属调整行为,还会帮助那些有意愿但是没能力参与的农户能够采取实际行动。基于此,本文提出假说11、假说12:

H11:组织支持(OS)对农地整治权属调整中农户的行为响应(BR)有显著影响;

H12:组织支持(OS)在行为意愿(BI)对农地整治权属调整中农户的行为响应(BR)影响过程中起中介作用。

二、样本与数据

1.数据来源与统计描述

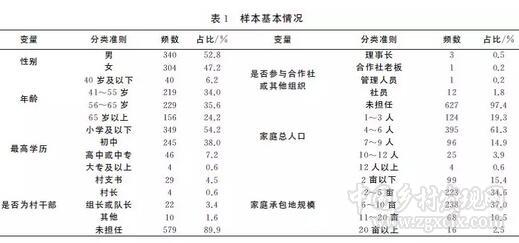

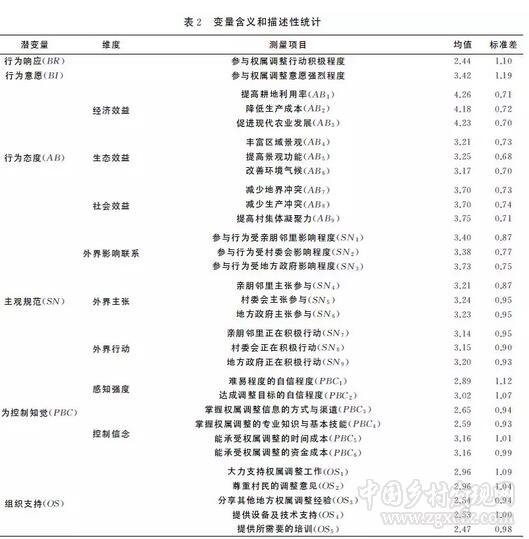

本文的研究数据主要来源于农地整治项目区,调研的样本选取采用了随机抽样和分层分类抽样相结合的农户面对面访谈式的问卷调查法。在调研区域上遵循全面性和普遍性原则,在咸宁市、鄂州市、安陆市、天门市、大冶市、嘉鱼县、沙洋县等每个市(县)选择2~4个乡镇,每个乡镇随机选择3~4个行政村进行访谈式问卷调查,共12个项目区,各项目区样本量为50~60份。本次调查每户访谈30~60分钟,受访者共计649人,最后由调查人员检查排除信息错误或不合规范的调查问卷5份,获取有效问卷644份,问卷有效率为99.23%。样本基本情况如表1,调查区域农户年龄趋于老龄化且普遍学历较低。问卷变量采用李克特5级量表,“完全不赞同”至“完全赞同”分别用“1”到“5”赋值,变量含义和描述性统计如表2,农户行为响应情况较差,农户意愿及农户认知(行为态度、主观规范、行为控制知觉)情况良好,组织支持情况较差。

2.模型与方法

结构方程模型(SEM)属于多变量统计,它整合了因子分析和路径分析两种统计方法,是一种验证性的方法,通常必须在理论引导前提下构建假设模型图,模型分析要求样本数据符合多变量正态性、测量指标变量呈现线性关系的基本假定,测量模型与结构模型是结构方程模型的两种基本模型。测量模型由潜在变量与观测变量组成,表示潜变量与观测变量之间的关系,观测变量是潜在变量的测量指标;结构模型由潜变量组成,表示潜变量之间的关系。

测量模型通常表示为:

其中,Y为内生潜变量的可测变量,Χ为外源潜变量的可测变量,Λy为内生潜变量与其可测变量的关联系数矩阵,Λx为外源潜变量与其可测变量的关联系数矩阵,ε、δ为测量模型的残差矩阵。

结构模型通常表示为:

其中η为内生潜变量组成的向量,ξ为外源潜变量组成的向量,Β为内生潜变量间的系数矩阵,Γ为外生潜变量的系数矩阵,ζ是测量误差。

三、数据分析与研究结果

1.数据的信度与效度检验

(1)数据的信度检验。信度检验是对调查数据可靠性的衡量,本文主要检验建构信度,即1组观测变量共同表征某一潜在变量的程度,反映了潜在变量的内部一致性。通常将Cronbach’sα系数作为建构信度检验的指标,α系数越大,表示量表信度愈高;在探索性因子分析中,通常要求α系数不得小于0.6。本文中,行为响应(BR)、行为意愿(BI)均只有一个观测变量,无需进行信度检验。用SPSS23.0分别对一级潜在变量行为态度(AB)、主观规范(SN)、行为控制知觉(PBC)、组织支持(OS)及前三者各维度的二级潜在变量进行信度检验,结果显示所有潜在变量的Cronbach’sα系数在0.876~0.940之间,一级潜在变量与二级潜在变量均能被其观测变量较好地表征,各个潜在变量的内部一致性通过检验。

(2)数据的效度检验。效度检验是对观测变量正确性的衡量,反映了观测变量能够表达潜在变量内在含义的程度。效度越高,表示测量变量与潜在变量的内涵越吻合,通常采用因子分析法检验数据的结构效度。在进行因子分析之前,首先要通过Bartlett球体检验与KMO检验,通常要求KMO值不得小于0.5,否则数据不适宜作因子分析。本文中,行为响应(BR)、行为意愿(BI)均只有一个观测变量,无需进行效度检验。运用SPSS23.0,对一级潜在变量行为态度(AB)、主观规范(SN)、行为控制知觉(PBC)、组织支持(OS)分别进行Bartlett球体检验,结果显示各个一级潜在变量的KMO值均在0.803~0.900之间,且Bartlett球体检验的伴随概率均小于0.01,说明样本数据适合作因子分析。

在做因子分析时,采用主成分分析法和最大方差转轴法,按照特征值大于1的方式提取因子。结果显示,行为态度(AB)、主观规范(SN)、组织支持(OS)的观测变量分别提取了3个、3个、1个主成分,且各主成分所包含的因子与各维度二级潜在变量所包含的观测变量相对应,因此,各主成分分别用所对应的各维度二级潜在变量命名;行为控制知觉(PBC)提取了3个主成分,3个主成分包含的因子分别为PBC1与PBC2、PBC3与PBC4、PBC5与PBC6,因此,将行为控制知觉(PBC)在“感知强度”与“控制信念”两个维度划分的基础上,进一步将“控制信念”划分为“技能信念”、“成本信念”两个维度,分别用以命名PBC3与PBC4、PBC5与PBC6所对应的主成分,使得行为控制知觉(PBC)三个维度的二级潜在变量与因子分析得到的三个主成分相对应;此外,因子分子中,所有指标在各自归属的主成分上的载荷均在0.8以上。由此说明,样本数据具有较好的结构效度。

2.结构方程模型分析

(1)模型拟合与适配度检验。根据模型假说与测量指标设计,结合探索性因子分析结果,构建包含BR、BI、AB、SN、PBC、OS为一级潜在变量,“经济效益”、“生态效益”、“社会效益”、“外界影响”、“外界主张”、“外界行动”、“感知强度”、“技能信念”、“成本信念”为二级潜在变量的二阶结构方程模型。变量之间的因果关系用单向箭头“→”表示,由因变量指向果变量;变量之间的相关关系用双箭头“—”表示;测量模型中观测变量的残差用e1—e31表示;结构模型的测量误差用r1—r12表示。运用AMOS21.0软件对农户满意度指数模型进行检验,同时考虑变量方差之间存在的合理的共变关系,因此增列r3与r7、r11与SN、r11与PBC、e17与e19、e19与e21、e26与e27、e29与e30共计7组共变关系,在不违背理论假设的前提下有效降低模型的卡方值。

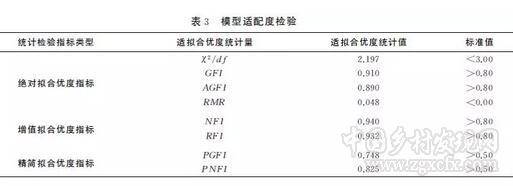

一般而言,SEM整体模型拟合优度指标是否达到适配标准,可以用绝对拟合优度指标、增值拟合优度指标、精简拟合优度指标来衡量。依表3所示,AMOS21.0运行结果显示绝对拟合优度指标χ/df(2.197)、GFI(0.910)、AGFI(0.890)、RMR(0.048);增值拟合优度指标NFI(0.940)、RFI(0.932);精简拟合优度指标PGFI(0.748)、PGFI(0.825),适拟合优度统计值均满足阈值条件,表明构建的结构方程模型(SEM)拟合效果较好,模型稳健性通过检验。

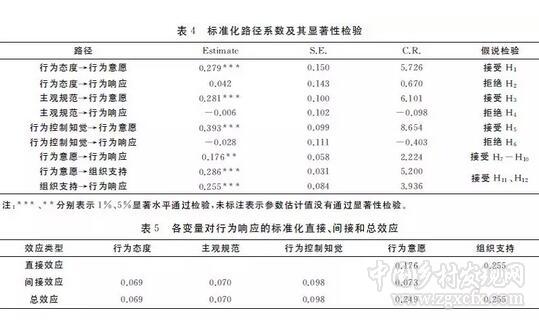

(2)假说检验与结果分析。根据AMOS21.0运行结果,得到各一级潜在变量之间的标准化路径系数及其显著性,如表4所示。各一级潜在变量对农地整治权属调整农户行为响应(BR)的直接、间接及总效应如表5所示。

由表4、表5可知:研究假说H1、H3、H5、H7得到证实,表明农地整治权属调整中农户的行动逻辑符合“计划行为理论”。农户在农地整治权属调整中的行动逻辑遵循“认知→意愿→行为”这一路径形式,农户的行为响应(BR)受到其参与意愿(BI)以及行为态度(AB)、主观规范(SN)、行为控制知觉(PBC)等前置因素的影响;其中,行为态度(AB)包含了农户对权属调整所带来的经济、生态、社会效益的认知,主观规范(SN)包含了农户对其行为受外界影响程度的判断以及来自外界言行上的压力感知,行为控制知觉(PBC)包含了农户对权属调整“自我效能感”的判断,以及对掌握相关信息知识与支付相应成本的控制信念。

研究假说H2、H4、H6被拒绝,H8、H9、H10得到证实,表明农地整治权属调整中农户的行为意愿(BI)在其认知(AB、SN、PBC)与行为响应(BR)之间起到完全中介效应,行为意愿是农户农地整治权属调整行动逻辑中必不可少的一环。农地整治权属调整中农户的行为响应(BR)以其行为意愿(BI)为前提,农户的农地整治权属调整认知通过行为意愿间接影响农户的行为响应;农户对农地整治权属调整的良性认知有助于提高农户的行为意愿,但不会直接促成农户的参与行为,这反映出农户对农地整治权属调整保持着极其谨慎的态度。调查表明(表2),农户普遍对农地整治权属调整持较为积极的认知态度(AB、SN、PBC各项指标均值较高),但其行为响应积极性(BR)却普遍较低;AB、SN、PBC对BR的标准化总效应相对较小(分别为0.069、0.070、0.098),总体而言,农户认知对行为响应存在一定作用,但作用能力不强。土地整治中,权属调整涉及农户的切身利益,牵涉的农户主体众多,调整不当极易造成权属纠纷,权属调整的客观复杂性与风险性使得农户对此保持着极其谨慎的行动态度,农户的最终行动是经过深思熟虑、再三权衡的“理性决策”。

研究假说H11、H12得到证实,表明组织支持(OS)是影响农地整治权属调整农户行为响应的重要因素。组织支持(OS)对行为响应(BR)的标准化总效应为0.255,是BR最显著的影响因素,一方面OS可以直接促成农户行为响应,另一方面还发挥着从BI到BR的部分中介效应,促进农户将其行为意愿转化为实际行动。农户的农地整治权属调整行为兼具“自发性”与“诱发性”双重行动逻辑,一方面农户会根据其行为意愿自发地进行权属调整活动(BI→BR),另一方面,外部促进因素OS会直接诱发农户的参与行为(OS→BR),同时还会诱使农户将其行为意愿转化为实际行动(BI→OS→BR),两种行动逻辑中“诱发性”行动逻辑占主导地位(0.176<0.255+0.073)。由此表明,在农地整治权属调整过程中,权属调整的复杂性大大限制了农户的行动,来自政府组织的支持对农户参与农地权属调整有着极其重要的作用。

四、结论与讨论

1.结论

本文基于计划行为理论框架,结合农地整治中农户参与权属调整的行为实际,构建改进型的计划行为理论模型,运用SEM来分析农地整治中农户参与权属调整的行为机理,主要结论如下:

(1)农户在农地整治权属调整中的行动逻辑遵循“认知→意愿→行为”这一路径形式,农户的行为响应受到其参与意愿以及行为态度、主观规范、行为控制知觉等前置因素的影响。

(2)农地整治权属调整中农户的行为意愿在其认知与行为响应之间起到完全中介效应,行为意愿是农户农地整治权属调整行动逻辑中必不可少的一环。

(3)农户关于农地整治权属调整的认知对行为响应仅仅存在微弱作用,权属调整的客观复杂性与风险性使得农户对此保持着极其谨慎的行动态度,农户的行为响应趋于“理性决策”。

(4)农户的农地整治权属调整行为兼具“自发性”与“诱发性”双重行动逻辑,且在组织支持下产生的“诱发性”行动逻辑占主导地位。

(5)权属调整的复杂性大大限制了农户的行动,政府组织的支持对农户参与农地权属调整有着极其重要的作用。

基于以上结论,为激发农户参与农地整治权属调整,提出如下建议:

首先,坚持权属调整的自愿原则,充分尊重农户的参与意愿,在农户自愿前提下合理开展权属调整;其次,保护农户的合法权益,消除农户对权属调整风险的感知,激发农户的参与行为;最后,加大权属调整的政府支持,规范权属调整流程,通过组织支持合理解决权属调整中农户关心的复杂问题,诱发农户的参与行为。

2.讨论

本文基于计划行为理论框架对农地整治中农户参与权属调整的行为机理进行探索研究,由于篇幅和研究能力有限,在以下几个方面有待进一步探讨:

(1)研究农户行为的相关理论众多,如卢因行为模型、理性行为理论、动机-机会-能力模型、情绪ABC理论等,这反映出农户行为决策具有抽象性和复杂性,本文提出的改进型计划行为理论模型只研究了农户行为的某一方面,是探讨性的,还有待进一步检验和深入研究。

(2)本文研究表明,农地整治权属调整的客观复杂性与风险性使得农户对此保持着极其谨慎的行动态度,阻碍了农户的参与行为,关于农户行为响应的障碍因素有待进一步探讨。

作者简介:汪文雄,华中农业大学公共管理学院教授,博士生导师;杨海霞,华中农业大学公共管理学院研究人员

中国乡村发现网转自:中国农村学 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)