提要:本文基于2010年珠三角和长三角外来务工者调查的数据,利用内生转换回归模型克服自选择导致的估计偏误,分析不同类型的同乡聚集对农民工收入的影响。研究发现:(1)同乡聚集对农民工收入有着显著的正向影响;(2)在选择效应上呈现双向强化特征,即无论是聚集者还是非聚集者均选择了增进自身利益的工作类型;(3)基于初职与现职阶段的比较分析发现,不同聚集类型在农民工职业发展不同阶段的收入效应呈现不同的趋势。

关键词:聚集效应 选择效应 职业发展 内生转换回归模型

一、问题的提出

“聚集命题”强调移民能从种族聚集中获得经济与福利回报,是国际移民研究领域“分割同化理论”的学术争鸣中的关键问题(Xie & Gough,2011)。在经典线性同化理论解释框架下,移民进入迁移地,要么向上融入中产阶级主流社会,要么向下融入底层社会。而分割同化理论提供了移民融入的“第三条道路”——选择性同化,其重要策略是移民通过种族聚集(进入种族企业就业、聚集居住)形成保护带,在经济上获得较好的收入回报,进而促进移民社会融合(Portes & Jensen,1987;Portes & Shafer,2007; Zhou,1997)。分割同化理论对美国第二代移民提出了新的解释框架,同时受到一些研究者的批评(Bonacich,1987;Sanders & Nee,1987),进而了引发一场旷日持久的学术争鸣。

如将农民工视为移民的特殊类型,中国人口迁移过程中的“同乡聚集”现象其实由来已久,但对这一重要经济社会现象的经济效益评估研究并不多见(张春泥、谢宇,2013)。张春泥、谢宇将聚集命题拓展到农民工群体,研究发现,农民工经济适应过程中同样存在“聚集效应”,同乡聚集能给农民工带来显著的收入回报(Zhang & Xie,2013,2016;张春泥、谢宇,2013)。然而,无论是在理论上还是经验上,相关研究结论仍有争议。从理论上来看,同乡聚集是社会分割的结果,“分割效应”对不同群体是不一样的,对社会优势群体可能是优势强化,对弱势群体可能是弱势累积。这意味着对弱势群体(如本文研究的农民工)而言,聚集的经济效应有可能是负效应,研究聚集效应时应考虑聚集的不同类型。移民研究也发现,低技能群体迁移策略选择关注的重要因素是风险,而不仅仅是收入。如果把同乡聚集理解为一种迁移与适应策略,意味着聚集的回报主要是在降低风险层面而非收入回报层面。在经验研究中,同乡聚集的收入回报结论迥异,且基于经验数据的研究容易因个体自选择带来的内生性导致估计偏误。

本研究采用内生转化回归模型,克服同乡聚集自选择导致的估计偏误,研究农民工同乡聚集的收入效应,并分析同乡聚集类型在农民工职业发展不同阶段的差异。后者正是以往研究所忽略的问题。

二、文献综述:同乡聚集、自选择与农民工收入

聚集命题是移民融合研究中的重要议题,也是分割同化理论学术争鸣中的焦点议题。分割同化理论源于对线性同化理论的反思。基于美国经验的经典线性同化理论认为,移民同化是一个自然而然的过程,随着时间的推移,最终在经济机会上与美国人趋同。线性同化体现在经济上,即移民刚来美国时收入较低,但能通过较快速的工资增长缩小与本地工人的工资差距(Xie & Gough,2011)。这一解释框架对第一代移民或者说老移民有较好的解释力,但并不适合“新移民”。1965年之后迁入美国的新移民大多数为来自拉美和亚洲的少数族群。种族文化背景的丰富多样加上美国经济结构的调整,使新移民在融合过程中与老移民有着显著的差异。分割同化理论为新移民的社会融合提供了有力的解释框架,并总结了三种融入结果:融入中产阶级主流社会、向下同化、选择性同化。分割同化理论强调移民能从保护自己文化中受益(相关文献综述可参见Zhou,1997;中文综述可参见张春泥、谢宇,2013)。在同化过程中,新移民受语言障碍、本土知识缺乏、知识技能在迁入地贬值等几方面影响,在劳动力市场上容易遭遇歧视,在适应过程中面临种种不利。而通过聚集方式能抵御社会底层亚文化对移民后代社会化的不利影响,由此形成了著名的“聚集命题”,即种族聚集能让移民在同种族的经济企业中获得较为公平的经济机会。这也成为了移民适应的重要途径,在劳动力市场分割的背景下,一级劳动力市场提供工资高、就业稳定、上升渠道多的工作机会,次级劳动力市场提供工资低、条件差、不稳定的工作机会(Piore, 1970)。由于移民缺乏有竞争力的技术技能,只能进入次级劳动力市场。但分割同化理论提供了另一替代性的途径——种族聚集,认为移民可以在同种族的经济企业中获益(Xie & Gough, 2011)。

实证研究中,研究者关注族群聚集对移民经济与社会福利的影响,但并没形成统一的结论。一些研究发现移民在本种族的族群聚集企业中能获得更高的收入(Portes & Jensen,1987; Portes &Shafer,2007)。但也有诸多研究指出聚集的这种正向效应并不存在(Nee & Sernau,1994)。有研究者甚至批评,聚集企业中雇主更可能利用亲缘和地缘关系剥削同种族工人(Sanders & Nee,1987),提供的是高强度、劳动时间长、工资低廉且无出头之日的工作类型(Bonacich, 1987),限制了移民学习、适应主流文化,对其长远发展不利(Xie & Gough, 2011)。农民工也被视为移民的特殊类型,城市劳动力市场也是一个分割的劳动力市场,而他们只能进入次级劳动力市场(吴愈晓,2011)。在中国人迁移过程中,聚集现象(同乡同业)都非常普遍(郑莉,2014)。农民工迁移中的聚集主要是以地域为纽带的“同乡聚集”(张春泥、谢宇,2013),虽然这种聚集现象广受研究者的关注(刘林平,2001;王汉生等,1997;唐灿、冯小双,2000),但对聚集命题,即聚集对农民工经济收入回报的影响进行专门探讨的并不多。较系统的研究来自张春泥、谢宇(2013),其研究发现同乡聚集有助于提高农民工的工资收入,但同乡聚集也限制了人力资本的收入回报(Zhang & Xie,2013)。他们利用异质性干预模型,发现同乡聚集对收入的影响依然显著,且越倾向于同乡聚集的农民工,从同乡聚集中获得的收入回报越高(Zhang & Xie,2016;张春泥、谢宇,2013)。这也是本研究的重要基础。

一般而言,同乡聚集被视为社会网络与社会资本的特例。求职工作过程中的信息不充分,可能会导致求职者无法进入与自身能力相匹配的工作,进而影响工资收入。而同乡网络关系是解决求职过程中信息不充分与信息不对称的重要渠道。然而,从信息角度理解聚集命题需考虑到如下几个方面的差异。

首先是信息来源的差异。著名的“弱关系假设”正是源于对信息来源的区分,不同的信息源对应着不同的信息质量,也决定着对求职者的有用程度。弱关系假设之所以成立,是建立在弱关系的社会关系网络跨团体和跨阶层的基础上,让求职者更有机会获得上层或管理者的信息而影响到求职者的职业地位获得(孙晓娥、边燕杰,2011)。按照弱关系假设去理解同乡聚集,工人与管理者的同乡聚集类型是“跨越型”社会网络。从信息交流角度而言,认为基于管理者的聚集会带来更高的收入似乎是有道理的。但诸多研究质疑了这一假设。蔡禾与贾文娟(2009)对路桥工人的研究发现,这种基于管理者(包工头)的同乡聚集,受益的是包工头而非工人。这也与聚集命题的批评者观点相符,他们认为,聚集企业中劳资双方存在相反的利益,雇主更可能利用亲缘和地缘关系剥削同种族工人,因此,工人更有可能成为输家(Bonacich,1987; Sanders & Nee,1987)。而农民工基于工人的同乡聚集类型是一种弱势群体的聚集,其本质是社会排斥与分割的结果,这种聚集中信息优势可能并不存在,对其发展甚至是负面的(陆铭、张爽,2007;赵延东,2002)。事实上,分割同化理论认为聚集对收入有正向影响,其重要前提就是种族群体足够大且成员社会经济地位多元化(Xie & Gough,2011),但在农民工同乡聚集中这一前提仍然存疑。

其次是职业阶段的差异。聚集命题的批评者有一个重要的观点,即种族聚集是隔离的一种体现,这种隔离即便对移民是有利的,也是短期的,长期来看反而限制了移民的发展(Xie & Gough,2011)。而国际移民研究中的阶段性迁移理论也为批评者的观点提供了一定的支持。阶段性迁移理论认为,在迁移的不同阶段,迁移者关注的焦点问题也有所差异(Paul,2011)。初次求职过程中,由于缺少对劳动力市场的了解,更依赖社会网络,目的是避免更大风险,收入虽然重要但不是最重要的。而随着经验的累积,移民对迁入地劳动力市场的了解也更多,可以寻求更合适的工作岗位,获得较高的收入回报。这意味着研究聚集命题必须考虑到职业阶段性差异。

第三个是农民工同乡聚集中的自选择问题。聚集不聚集,并非一个随机事件,而是理性选择的结果,是各取所需的比较优势结果。事实上,在分割同化理论的学术争鸣中,一个关键的问题就是聚集的内生性问题(Mouw,2000)。这是聚集效应研究必须面对的问题。总之,同乡聚集是农民工迁移中的重要现象,但国内对同乡聚集效应系统进行研究的不多。张春泥、谢宇虽对此进行了较系统的研究,但忽视了聚集效应在农民工不同职业发展阶段的影响,也忽视了自选择问题。

正是对上述问题的关注,构成了本研究的主要内容:在考虑自选择的情况下,同乡聚集效应是否依然存在?随着职业的发展,同乡聚集效应又会发生怎样的变化?基于分割同化理论,形成聚集效应假设如下。

假设1:同乡聚集能给农民工带来显著的收入回报。

结合同乡聚集的类型,上述假设也可以表述为:

假设1a:基于工人的同乡聚集能给农民工带来显著的收入回报。

假设1b:基于管理者的同乡聚集能给农民工带来显著的收入回报。

结合职业发展阶段与聚集效应,提出假设2。

假设2:同乡集聚对收入影响的正向效益不会随着职业发展而减弱。

综合分割同化理论学术争鸣中批评者的观点,我们也可以提出上述假设的竞争性假设。

竞争性假设1:同乡聚集对农民工收入不存在显著的正效应。

竞争性假设2:同乡聚集效应即使存在,随着职业发展也会减弱甚至消失。

总之,本文是一篇“复制性”研究(陈云松、吴晓刚,2012),将在张春泥、谢宇(2013)的经典研究基础上,探讨同乡聚集的收入回报问题。本文的拓展之处在于不仅关注聚集效应是否存在,同时关注聚集效应在不同职业阶段的差异。在方法上,本文重点关注自选择导致的估计偏误问题。

三、分析策略与方法

聚集命题检验中面临的难题就是自选择问题。自选择是一种特殊类型的遗漏变量偏误,纳入更多的控制变量、代理变量是克服自选择偏误的重要途径。另外,建立基于选择模型和实质模型的联立方程组是一种校正自选择偏误的简明方法,其中较常用的就是内生转换模型(陈云松、范晓光,2011)。本文将采用内生转换线性模型。内生转换模型由三个方程组成,包括决策方程(1)对农民工是否进入同乡聚集建模,同乡聚集组收入方程(2)以及非同乡聚集组收入方程(3)。

决策方程:

其中,矩阵Z是影响农民工个体选择同乡聚集还是非聚集的协变量因素,γ为待估计的系数向量。如S i * =Ziγ+μi>0,则Si=1,表示选择同乡聚集;S i * =Ziγ+μi≤0,则Si=0,表示选择非同乡聚集。

其中,Zi是影响农民工个体选择同乡聚集还是非聚集的因素,μi为观测不到的影响同乡聚集决策的随机因素,假设E(μi)=0,S*为是否进入同乡聚集的哑变量S的潜变量。γ为带估计的系数向量。在两种不同的选择下,工资收入有不同的决定方程。

同乡聚集的收入方程:

非同乡聚集的收入方程:

其中,εij是随机误差项,β0和β1为估计参数。W1i和W0i为选择同乡聚集与非聚集的收入对数。通常情况下,同一个体在同一时点的W1i和W0i只能有一个被观察到。由于随机误差项条件期望值不为0,因此采用OLS对方程(2)和(3)进行估算会导致样本选择性偏差。同时,在方程(2)和(3)中可以包含不同于方程(1)的解释变量。

假设μi、εi0和εi1符合三元联合正态分布,记σμ2 =var(μ),σ02=var(ε0),σ12=var(ε1),σ1μ=cov(ε1,μ),σ0μ=cov(ε0,μ),σ01=cov(ε0,ε1)。既然μi是正态分布,方程(1)则是一个标准的probit模型。上述参数除σμ、σ01外均可通过观察数据估计得到,将σμ标准化为1和σ01标准化为0,可采用极大似然估计法对内生转换模型进行估计。

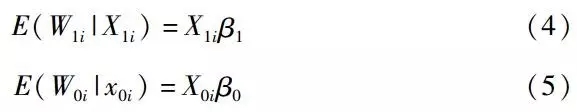

非条件期望值:

条件期望值:

其中σ1和σ0即协方差,如显著不为零则说明对于选择性的纠正是必要的,基于σ1和σ0符号可分析选择效应(范晓非等,2013)。方程(6a)和(7a)是同乡聚集与否的农民工收入条件期望值,其反事实估计分别是方程(6b)、(7b)。实际进入同乡聚集的农民工收入的平均处理效应(ATT)可表述为方程(6a)和方程(6b)之差(李雪松、黄彦彦,2015),由此可对聚集效应(假设1)进行检验,比较不同阶段聚集效应可检验假设2。实际未进入同乡聚集的农民工收入平均处理效应(ATU)为方程(7b)和(7a)之差,即政策评估中的潜在产出或潜在效果。对比ATT和ATU可评估个体决策,即同乡聚集是否符合经济理性。

值得注意的是,由于农民工是否进入同乡聚集具有自我选择性或内生性,因此,决策方程中至少需要一个变量不出现在收入方程中作为识别变量。识别变量的要求是与同乡聚集显著相关,但不直接影响收入(Lee,1978;Lokshin& Sajaia, 2004;李雪松、黄彦彦,2015)。

四、数据、变量与样本基本情况

本文数据来自于教育部重大攻关项目“农民工权益保护理论与实践研究”课题组2010年调查数据。调查对象是大专学历及以下的跨市县流动的外来工。调查中以各城市年鉴中外来人口比例作为样本分配根据,控制了性别、行业和地区分布,发放问卷4254份,有效回收4152份,珠三角9市2046份,长三角10市2106份。

因变量选取的是农民工2010年以来的月均工资对数。相对于上月工资,月均工资能减少(底薪加提成、季节性工作)收入的波动性。

关键自变量同乡聚集区分为基于工人的同乡聚集(简称工人同乡聚集)和工人—管理者同乡聚集(简称管理者同乡聚集)两个类型。同乡概念是地缘概念,也是情感认同概念。根据对同乡的理解,本文区分同乡聚集时采取如下方式:对于工人同乡聚集,由于本次调查对象是跨县市流动的农民工,因此,如生产线班组中工友来自同一乡镇的,归入工人同乡聚集类型;跨市流动的农民工中如工友50%以上来自同一县市,也界定为工人同乡聚集。而管理者同乡聚集需同时满足如下条件:受访者与企业老板(雇主)、直接管理者为“老乡”,且直接管理者与其来自同一县市。该处理方式与张春泥、谢宇(2013)处理策略基本相同,但因缺失值处理方式不同导致结果略有差异。

根据陈云松等人相关论文介绍的内生性处理的策略,本文尽可能多地增加了解释变量(陈云松,2012;陈云松、范晓光,2010,2011)。控制变量包括企业规模、是否上市、企业性质以及所处行业、企业是否有党组织等,另外还控制了个体特征,如性别、年龄、教育、婚姻状况、工作经验、经验平方、培训情况、是否签订合同等。在决策方程中,我们纳入了是否通过熟人介绍求职的求职方式变量。

内生转换回归模型的关键是通过识别变量进行排除性限制的检验,本文引入的识别变量是核心家庭人口数和子女数据。这里参照了陈云松等人(2013)关于寻找识别变量的介绍。兄姊数是随机的自然现象,但兄姊越多则可用的关系就越多,“找关系”的可能性就越大,就越可能利用关系进入同乡聚集。而兄弟姐妹数又与核心家庭成员数量有关,因此本文选择核心家庭成员数作为识别变量。与此类似的还有子女数,子女多少会影响到个体选取关系的动力,子女数越多,压力与动力越大。雇主不会因为农民工家庭人口数、子女数决定其工资高低,因此这些变量与工资不存在直接关系。

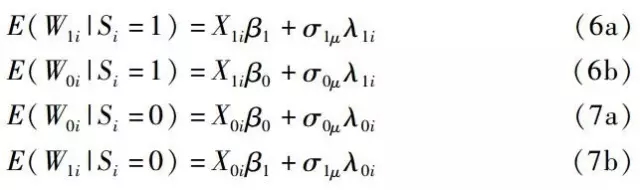

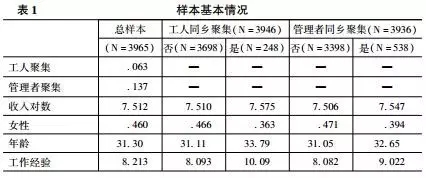

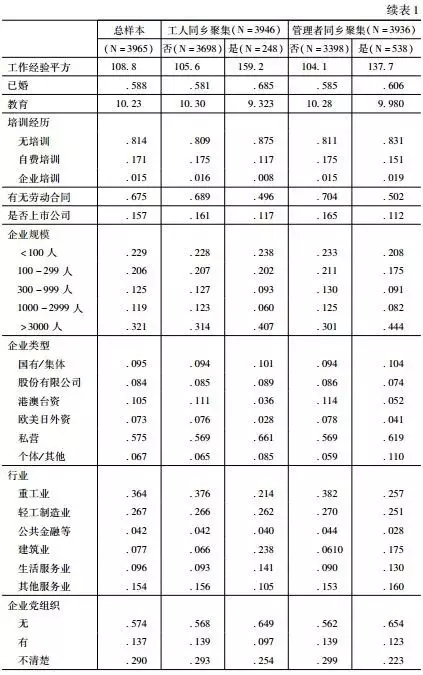

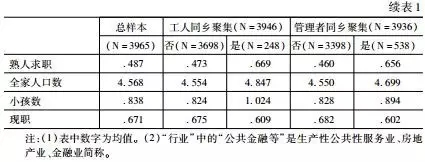

控制变量存在缺失值的个案不纳入分析,样本基本情况见表1。

总体而言,所在企业或车间工人来自同一县市的比例超过50%,即工人聚集的比例为6.3%,而管理者同乡聚集的比例为13.7%。48.7%的农民工通过同乡、亲戚等熟人关系网络进行求职。从人力资本来看,农民工平均受教育年限为10.23年,81.4%的农民工无任何培训经历。就业分布中,农民工在小规模企业(100人以下)和大规模企业(3000人以上)工作的较多,所占比例分别为22.9%、321%。57.5%的农民工在私营企业工作。63.1%的农民工在工业部门(重工业与轻工制造业)就业。

表1中的信息也反映了聚集组与非聚集组之间的差异。从收入来看,聚集组收入要显著高于非聚集组。在工人聚集组中收入对数均值为7.575,非聚集组为7.51,同样管理者聚集组收入也高于非聚集组,前者月均收入对数均值为7.547,后者为7.507。聚集组与非聚集组的差异也一定程度上反映了同乡聚集的选择性。表1中的统计结果显示,聚集组的优势更多体现在资历方面,而非聚集组优势体现在人力资本层面,聚集组年龄更大,务工时间更长,而非聚集组教育水平更高,参与培训比例更高。具体而言,在工人聚集组中,年龄均值为33.79岁,高于非聚集组的均值31.11岁,工人聚集组务工平均年限(表1中的工作经验)为10.09年,比非聚集组平均年限高近2年;从教育水平来看,工人聚集组略低于非聚集组,前者平均受教育年限为9.32年,后者为10.30年;从培训经历看,聚集组无培训经历比例高达87.5%,而非聚集组无任何培训经历的比例略低,为80.9%。从行业分布来看,聚集组优势主要体现在建筑业与生活服务业中。这说明,建筑业、生活服务业同乡同业现象比较明显。这也与以往研究结果相符。在建筑业中,包工头多依赖同乡关系招揽工人(蔡禾、贾文娟,2009),而印刷、饮食等生活服务业也更容易出现同乡同业现象(吴重庆,2014)。具体而言,工人聚集组中,建筑业从业比例为23.8%,远高于非聚集组的6.6%,聚集者在生活服务业从业的比例为14.5%,高于非聚集组的9.3%。从求职方式来看,聚集组通过熟人关系网络求职的比例为66.9%,远高于非聚集组的47.3%。另外,聚集组相对于非聚集组,签订正式劳动合同的比例较低,这与李静君关系网络对劳动合同具有一定替代性的研究的结论一致(Lee,1999)。同样的趋势也体现在管理者同乡聚集组与非聚集组之间。

五、数据分析结果

根据本文研究目的,数据分析主要分为如下几个部分:(1)基于OLS回归对同乡聚集效应进行初步分析。(2)基于内生回归转换模型估计ATT结果,分析同乡聚集效应以及聚集效应随着职业发展的变化。基于OLS估计与内生转换模型的估计结果不仅可以对相关假设进行检验,同时也能探讨内生转换模型对估计偏误的校正情况。(3)在聚集效应分析基础上,基于辅助参数σ的结果深入探讨聚集的选择效应。(4)结合聚集组与非聚集组收入方程中人力资本的收入回报对同乡聚集的选择机制进行分析。

(一)同乡聚集效应的初步分析

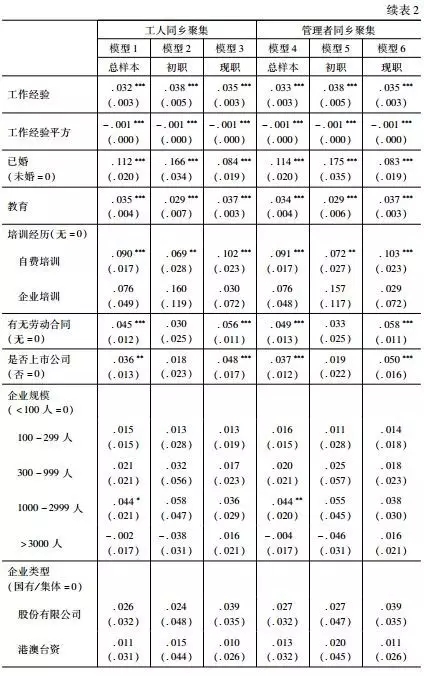

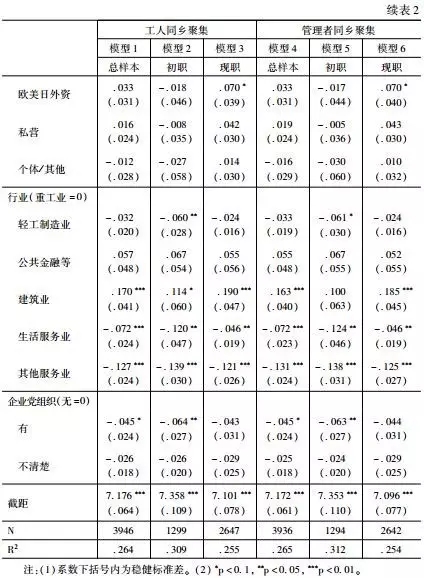

表2是OLS估计结果,基于分割同化理论的假设1基本得到数据支持。总样本中,工人同乡聚集组和管理者同乡聚集组收入均显著高于非聚集组。其他条件相同的情况下,工人同乡聚集组收入比非聚集组高5.4%,管理者同乡聚集组收入比非聚集组高4.6%,但工人同乡聚集效应仅在10%的水平上显著,在5%的水平上不显著。

为检验假设2,我们区分了初职样本与现职样本。统计结果显示,从初职到现职两类聚集对收入的影响呈现不同趋势。工人同乡聚集类型中,聚集效应系数由0.004到0.079,由不显著到10%的水平上显著。而在管理者同乡聚集类型中,同乡聚集变量系数由0.058下降到0.035,初职样本在5%的水平上显著,而现职样本则仅在10%的水平上显著而在5%的水平上不显著。基于分割同化理论,聚集效应在职业发展各个阶段均存在,统计结果一定程度上支持了这一点。在工人同乡聚集类型中,虽然初职样本聚集效应不显著,但现职样本中,聚集效应显著上升。这意味着,在劳动力市场分割的情境下,即便农民工无法进入一级劳动力市场,依然可以通过同乡聚集维持自身对非聚集农民工的优势。从这个意义上来说,分割同化理论具有一定合理性。但另一方面,分割同化理论的批评者的观点也同样在一定程度上得到了支持,分割同化理论的批评者认为,聚集效应即便存在也是短期的,会随着职业发展而消失。在管理者聚集类型中,虽然初职与现职样本统计结果均显示同乡聚集对收入具有正向效应,但从初职到现职,不仅聚集组相对于非聚集组的收入优势从5.8%下降到了3.5%,而且在10%的水平上由显著变为不显著。

另外,表2显示人力资本对工资的影响均显著。其中工作经验的影响呈倒U型,教育回报率在2.9%-3.7%之间,自费培训组相对于无培训经历组的收入优势显著,比后者高出6.9%-10.3%。从表2中也可看到其他变量的影响。其中性别差异非常显著,其他条件相同的情况下,女性收入比男性收入约低19%。签订合同的农民工收入显著高于未签订者,上市企业农民工收入也显著高于非上市公司的农民工。在行业变量中,建筑业农民工工资要显著高于重工业农民工,也高于其他行业,而生活服务业农民工工资要显著低于重工业。

(二)同乡聚集收入效应分析:内生选择线性模型ATT估计结果

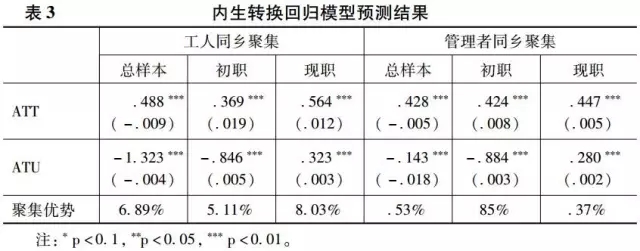

然而,个体进入同乡聚集与不进入同乡聚集并非一个随机性事件,而是基于理性预期采取的行动,因此,估计同乡聚集对收入的影响必须考虑到农民工的自选择行为导致的估计偏误,本文采用的是内生转换模型,在估计过程中,均以务工城市簇为基础报告稳健标准误。表3为内生转换回归模型收入预测结果整理,主要报告了ATT、ATU以及聚集优势估算结果。根据本文关注的焦点问题,下文分析主要依据平均处理效应即ATT与聚集优势进行。其中,聚集优势为同乡聚集月均收入对数平均处理效应(ATT)与反事实估计的同乡聚集月均收入的反事实估计对数(方程6b的估计结果)的比值。

将表3的聚集优势与表2中基于OLS估计的同乡聚集系数比较,可看出不同模型估计结果的差异。首先来看工人同乡聚集效应。其中,工人同乡聚集月均收入平均处理效应(ATT)为0.488,在1%的水平上显著。意味着工人同乡聚集组农民工月均收入相对于非聚集组月均收入高出6.89%。而基于OLS估计(表2模型1)的聚集效应为5.4%,在10%的水平上显著,而在5%的水平上不显著。平均处理效应估计结果高于OLS估计结果,这也意味着,不考虑样本差异与农民工的选择性,工人同乡聚集效应被大大低估了。表3还给出了非同乡聚集组(对照组)的反事实估计结果(ATU),同乡聚集与非聚集的收入差异为-0.132,且在1%的水平上显著,即非聚集农民工如果选择同乡聚集的话,其收入反而会降低。反过来说,不考虑自选择效应,非聚集组的聚集效应会被高估。ATT为显著正效应,ATU显著为负,这说明,是否选择同乡聚集是理性选择的结果,无论聚集者还是非聚集者均做出了合理的选择。

对比表2基于OLS的估计与表3的平均处理效应(ATT)结果可发现,无论是工人聚集类型还是管理者聚集类型,无论是总样本还是初职、现职样本,两者存在较大差异。基于内生转换回归模型克服自选择内生性偏误后,聚集效应(ATT)均在1%的水平上显著为正。而在表2中,除管理者同乡聚集总样本中聚集效应在5%的水平上显著为正,在其他样本中(模型1、模型3、模型5)同乡聚集的正向效应仅在10%的水平上显著而在5%的水平上不显著,而工人同乡聚集初职样本与管理者聚集现职样本中,聚集效应不显著。因此,总体而言,基于OLS的估计低估了同乡聚集对收入的影响,但也有例外,如在管理者聚集总体样本中,表2基于OLS估计结果显示,聚集组相对于非聚集组的优势是5.8%,在5%的水平上显著,但表3中优势下降为0.53%。基于表3内生转换模型的估计结果(ATT)可发现,基于分割同化理论的假设1得到了数据的有力支持。

我们再看假设2的检验情况。基于表3中的信息,可看出分割同化理论的支持者与批评者的观点都有一定道理。分割同化理论在工人同乡聚集类型中得到支持。工人同乡聚集类型中,从初职到现职阶段,聚集优势(聚集组农民工收入相对于他们被当成非聚集组农民工时收入的优势)从5.11%上升到8.03%,这虽然不能回答聚集组农民工与一级劳动力市场城镇工人的收入比较情况,但至少意味着相对于其他开放市场(非聚集组)农民工,聚集带来的回报优势是随职业发展而加强的。因此,相关结论在一定程度上支持了分割同化理论支持者们的观点。另一方面,分割同化理论批评者的观点也在管理者同乡聚集类型中得到一定体现。在管理者同乡聚集类型中,从初职到现职,聚集优势虽然一直存在,但从0.85%下降到0.37%,这意味着,聚集优势随职业发展不断下降。事实上,回顾有关分割同化理论的学术争鸣,桑德斯等批评者正是基于工人与雇主(管理者)的利益冲突展开批评的(Bonacich,1987;Sanders & Nee,1987)。

(三)职业发展与同乡聚集的选择效应:基于辅助参数σ的分析结果

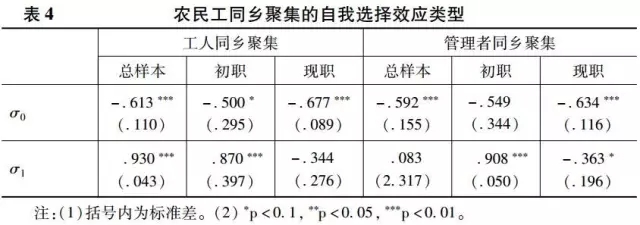

正如前文所述,农民工同乡聚集是自我选择的结果。在内生转换模型中,行动者自我选择效应主要通过聚集者收入方程结构变量σ1和非聚集者收入方程σ0反映出来。估计中,如果辅助参数或结构变量为0,则选择外生转换模型,如果显著不为0,说明有必要纠正选择性导致的内生性偏误,需选择内生转换模型。更为重要的是,通过结构变量符号,可分析行动者自我选择效应类型,具体分为以下几种典型的情况(郭震,2014;范晓非等,2013;梁玉成,2010)。

情况1:σ1>0,σ0<0。此时同乡聚集与非聚集农民工均选择了能够发挥他们相对优势的工作类型,是双向强化。

情况2:σ1>0,σ0>0。此时为同乡聚集优势类型。对同乡聚集农民工为正强化,对不进入同乡聚集的农民工为负强化。

情况3:σ1<0,σ0<0。此时为单向强化类型,与情况2相反,即能力强的人不倾向于进入同乡聚集。

情况4:σ1<0,σ0>0。这是一种糟糕的情况,聚集效应为负,而非聚集组也作出了不利于其收入的选择。

需指出的是,基于辅助参数σ方向得出的选择效应与前文ATT、ATU比较结果在内涵上有一定差异,基于ATT与ATU的结论是反事实比较框架结果,而基于辅助参数σ的结果是比较聚集组、非聚集组与总体平均处理效应或随机安排的结果,两者参照组不同。内生转换模型相关结构变量辅助参数σ的结果整理如表4。

首先分析总样本的选择效应。在工人同乡聚集类型中,总体而言,同乡聚集的选择效应为情况1。也就是说,无论是聚集类型还是非聚集类型,均选择了适合的工作类型,是一种双向强化或比较优势类型。在这种情况下,如果聚集者选择非聚集方式,会使自己收入带来较大损失,而非聚集者如果选择聚集的话,也会导致自己收入损失。事实上,基于表3中工人聚集总样本ATT(0.488)、ATU(-1.323)的估计结果,也可以得到与基于辅助参数σ一致的结论。管理者聚集类型中,总样本σ1不显著,也就是说管理聚集的同乡选择效应相对于总体平均处理效应或随机安排结果并没有显著优势,但σ0<0,这意味着对非聚集农民工来说,进入同乡聚集是一种不利于收入增长的选择,事实上,表3中ATU结果也显示了类似的结果(ATU=-0.143,在1%的水平上显著)。

那么,随着职业发展,选择效应又会发生怎样的变化呢?从工人聚集初职阶段选择效应来看,依然属于情况1,无论是否进入同乡聚集的农民工均获得了相对较好的收益,改换处境反而不利。但到现职阶段,选择效应和管理者同乡聚集类型选择效应相同,σ1不显著,σ0<0,也就是说,对进入同乡聚集的农民工来说,其选择正向效应不明显(当然,对于非聚集农民工来说,目前并非其最优状况,如能进入同乡聚集,能给其收入带来显著的潜在增长)。总之,从初职到现职,虽然选择效应从比较优势阶段逐步过渡到了聚集组优势不显著。而管理者同乡聚集类型中,从初职阶段到现职阶段,选择效应依然呈现出较大的变化。参数σ1估计结果符号由正到负,由显著到5%的水平上不显著。这意味着,从初职到现职,管理者聚集选择的正向效应逐步消失了。

总之,从辅助参数估计结果来分析同乡聚集的选择效应,分割同化理论也得到了一定的支持。在初职阶段,工人同乡聚集和管理者同乡聚集均为显著的正向选择效应。但从职业发展来看,这种正向选择效应会逐步消失。通过初职与现职的对比分析可见,无论是工人聚集还是管理者同乡聚集,同乡聚集的选择效应从显著正向效应变为不显著的负效应,特别是管理者聚集的现职样本中,负效应在10%的水平上显著。这又一定程度上支持了分割同化理论批评者的观点。

我们也可以从表4中的辅助参数σ0来理解非聚集农民工的选择效应。事实上,无论初职、现职,无论是工人同乡聚集还是管理者同乡聚集,非聚集是一种正向强化,现职样本中表现更为明显。这也意味着,如果他们改变选择而进入同乡聚集,会使得他们的收入低于平均水平。

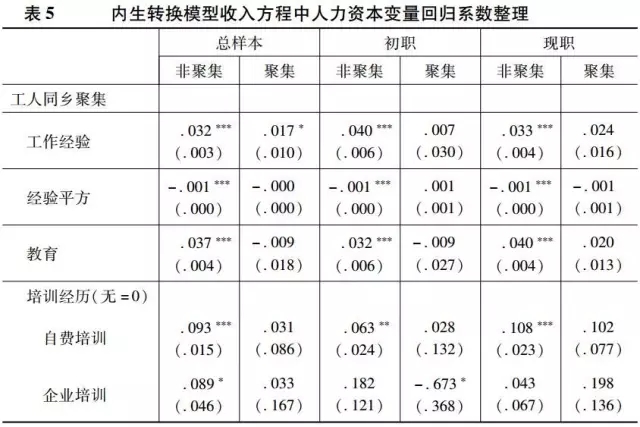

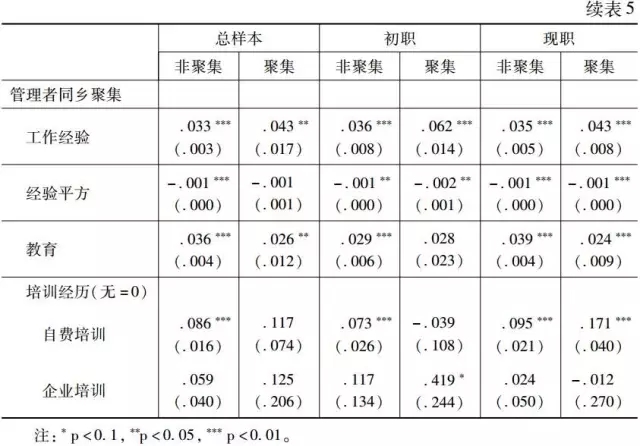

(四)同乡聚集的选择机制:基于聚集与人力资本收入回报的分析

前文关于选择效应的分析发现,非聚集组农民工如果进入同乡聚集的话其收入会显著降低。为什么会造成这种情况呢?内生转换收入方程的统计结果能揭示背后的选择机制。从表1的样本描述可见,非聚集组的优势体现在人力资本层面,其教育水平更高,参与自费培训与企业培训的比例更高。而分割同化理论下的聚集命题认为,之所以移民选择种族聚集,是因为在种族经济中能防止其在迁出地所受教育等人力资本的贬值,也就是说,移民的人力资本收入回报在种族聚集经济中(相对于主流经济领域)更高。按这一逻辑去理解农民工同乡聚集,拥有更高人力资本的非聚集组农民工如果进入同乡聚集的话,其人力资本优势会得到强化,收入会有显著提升,但为什么基于辅助参数的选择效应分析会呈现相反的结果呢?为什么具有较高人力资本的农民工不选择进入同乡聚集组呢?下文将基于同乡聚集组与非聚集组收入方程中人力资本的影响差异来探讨人力资本与聚集效应的关系,分析同乡聚集的选择机制。

为了探讨人力资本与社会网络的关系,表5汇总了收入方程中人力资本相关变量的结果(内生转换线性模型详细结果可向作者索取)。不出所料,聚集组与非聚集组人力资本对收入的影响存在明显的差异。工人聚集类型中,无论是总样本、初职样本还是现职样本,工作经验对收入的影响均在5%的水平上不显著,仅总体样本在10%的水平上显著。而在非聚集组中,经验的影响均在1%的水平上显著为正。同样,工人聚集组中的教育变量的回归系数各样本均不显著,而在非聚集组中,教育对收入的影响均非常显著,教育回报率在3.24%-4%之间。另外比较明显的变化体现在培训虚拟变量上,在工人聚集的各个样本中,自费培训变量对收入的影响均不显著,而在非聚集组的各个样本中,自费培训对收入的影响均非常显著,有自费培训经历的农民工收入优势在6.25%-11%之间。而公司培训经历的影响则反差更为明显,在非聚集组的各个样本中,公司培训经历均对收入存在正向影响,虽然仅在总样本中显著,但聚集组中企业培训的收入效应在初职样本中显著为负。工人同乡聚集限制了人力资本作用的发挥。这在一定程度上说明了为什么具有人力资本优势的农民工不选择进入同乡聚集组。

那么人力资本对收入的影响在管理者同乡聚集类型中又是怎样的情况呢?从表5中可见,管理者同乡聚集类型中,各类人力资本对收入的影响与工人聚集类型中有很大的不同。从工作经验回归系数来看,管理者同乡聚集类型的各个样本中对收入的影响均显著为正,呈倒U型,相应的回归系数也均高于非聚集组。从教育的影响来看,聚集组中教育对收入的影响总体呈正向影响,除初职样本不显著外,其他样本均显著,但整体而言,聚集组教育回报率要低于非聚集组。从自费培训经历对收入的影响来看,聚集组仅在现职样本中存在显著正效应,在初职样本中影响不显著且方向为负,但非聚集组中,有自费培训经历的农民工收入优势非常显著,且自费培训带来的收入回报会随着职业发展而上升。总之,在管理者同乡聚集类型中,虽然各种人力资本变量对农民工收入发挥着重要影响,但整体而言,非聚集组教育、自费培训等人力资本变量对收入的影响更大。从这个意义上说,拥有一定人力资本优势的农民工如果进入管理者同乡聚集类型,其人力资本作用也会受到一定的抑制。

对比工人同乡聚集与管理者同乡聚集类型中聚集组与非聚集组人力资本对收入的影响,可以发现,整体而言工人同乡聚集抑制了人力资本的作用,具有教育、自我培训经历等人力资本的农民工进入同乡聚集组中其人力资本优势得不到发挥。而在管理者同乡聚集中,虽然基于资历的工作经验等人力资本的优势得到了体现,但教育、自我培训经历等人力资本对收入的影响整体也不如非聚集组。这在一定程度上解释了为什么具有一定教育、培训等人力资本优势的农民工进入同乡聚集的发生比率更低。同样,通过分析聚集组与非聚集组人力资本对收入的影响可以发现,分割同化理论所主张的聚集能发挥人力资本作用的观点至少在农民工群体中没有得到有效的支持。

六、结论与讨论

(一)研究发现与讨论:同乡聚集是农民工适应城市的长期选择吗?

本文基于张春泥、谢宇(2013)关于农民工聚集命题的研究,探讨了同乡聚集是否能有效地促进农民工在城市的经济适应并带来收入回报,以及如果有作用,这种聚集效应在不同职业发展阶段有何种变化。本文以一个代表性的农民工调查数据考察了农民工同乡聚集的工资效应,研究发现:(1)分割同化理论关于聚集优势的观点在农民工同乡聚集中也得到了一定的体现,总体而言,同乡聚集能给农民工带来显著的收入回报。而基于内生转换模型平均处理效应(ATT)的结果说明,在克服选择性偏误后,同乡聚集带来的收入优势依然显著。(2)但通过基于职业发展与聚集效应的变化分析,分割同化理论批评者的观点也得到了一定的支持。基于OLS估计的结果显示,从初职到现职,工人同乡聚集类型中聚集效应从不显著变得显著,但在管理者聚集类型中呈现相反趋势,在这里,分割同化理论批评者们的观点得到支持,即随着职业发展,聚集优势不再显著。而基于内生转换模型的ATT结果与聚集优势分析也呈现同样的结果,在克服了选择性偏误后,分割同化理论支持者与批评者的观点均得到一定支持。在工人同乡聚集类型中聚集优势不仅存在且随着职业发展不断强化,但在管理者同乡集聚类型中,聚集效应(ATT)与聚集优势均不断下降。(3)虽然分割同化理论的聚集效应得到数据支持,但并不意味着非聚集的农民工群体改变现状进入同乡聚集是一种合理选择。基于辅助参数σ对选择效应的分析结果显示,从初职到现职,无论是工人同乡聚集还是管理者同乡聚集,非聚集农民工是一种正向强化,这在现职样本中体现得更明显。这也意味着,如果他们改变选择进入同乡聚集,会使得收入低于平均水平。即便是对同乡聚集农民工,进入同乡聚集的正向选择效应也仅在不同聚集类型的初职阶段存在,在现职阶段,特别是在管理者同乡聚集的现职阶段,这种选择效应甚至是负向的,虽然仅在10%的水平上显著。(4)关于聚集组与非聚集组收入方程中人力资本变量收入回报的分析进一步揭示了同乡集聚的选择机制,以及为什么非聚集农民工改变非集聚状态进入同乡集聚是不利的。因为非聚集农民工在教育、培训等人力资本方面具有一定优势,但聚集限制了人力资本的作用,这些优势在聚集组中无法得到体现。这与分割同化理论的预期相反。

总之,基于内生转换模型的统计结果,本文分析了同乡聚集效应、选择效应与农民工同乡聚集的选择机制。研究发现,聚集效应因人而异,对于选择同乡聚集的农民工而言,这种选择体现了他们的理性,这是在劳动力市场分割情况下维持一定竞争优势的保护措施,能维护其对原子化农民工群体的收入优势,但这种优势并不是长期的,随着职业的发展,这种正向选择效应会消失,变得不显著。因此,很难说在市场分割、社会排斥的情况下,这种同乡聚集能为农民工提供一条快速适应城市、弥补自身与一级劳动力市场工人收入差距的道路。对于非聚集农民工而言,改变现状进入同乡聚集也无法给其带来显著的正向收入回报,甚至会影响其人力资本优势的发挥,不利于他们适应城市,弥补与一级劳动力市场工人的差距。这也意味着,在劳动力市场分割的现实情境下,农民工同乡聚集这种自我保护行为虽然在一定范围、一定阶段对一定群体是有利于农民工的,但这种好处依然是非常有限的,本质上还是一种排斥与区隔(陆铭、张爽,2007),改变农民工现实处境、促进农民工城市化,依然需要在社会政策层面上不断努力。

(二)本研究的不足与问题

本文的贡献是给同乡聚集的测量增加了情感认同维度,使得同乡聚集在空间因素基础上增加了情感认同因素,因此也更符合“同乡”应有之义。同时,本文还关注个体的自我选择性,并在此基础上分析这种自我选择性的收入效应。无论是管理者同乡聚集,还是工人同乡聚集,同乡聚集都能带来显著的收入回报,在选择效应上呈现双向强化特征,即无论是聚集者还是非聚集者均选择了增进自身利益的工作类型。这在一定程度上支持了分割同化理论的相关观点。

本文另一贡献是分析了职业发展与同乡聚集效应的差异。在对初职与现职阶段同乡聚集效应分析基础上,本文发现了管理者同乡聚集类型与工人同乡聚集类型不同的发展趋势。

本文第三个贡献是关于同乡聚集与人力资本收入回报的研究。分割同化理论认为,聚集的一个好处就是能防止移民人力资本贬值,而张春泥、谢宇(2013)的研究发现,聚集非但不能促进教育等人力资本的保值,反而限制了教育作用的发挥,从对其他人力资本变量的分析来看,同乡聚集这种限制性不显著。但本文在克服自选择估计偏误后,基于聚集组与非聚集组收入方程分析发现,聚集这种限制性影响在教育与培训等人力资本方面依然存在。

本文方法上的贡献体现在内生转换模型的应用上。近年来社会科学研究中对内生转换模型关注越来越多,但具体运用中依然存在很大问题。其中最大的问题是选择模型没有对内生性进行识别。内生转换模型识别要求,决策方程控制变量中至少有一个变量不在收入方程中,同时,识别变量应该对决策有显著影响而对收入没有影响。但一些研究中决策方程控制变量和收入方程中完全相同,这种情况下内生转换回归模型依然是赫克曼选择模型。一些研究虽然满足决策方程控制变量至少有一个变量不在收入方程中这一条件,但是将年龄平方等作为识别变量,其结果是无法对内生性进行识别,另一方面收入方程也遗漏了关键变量(二次项),存在模型误设问题。本文在综合以往研究的基础上,利用核心家庭人口数、子女数进行识别,在一定程度上降低了内生性导致的估计偏误问题。

本研究也存在诸多不足。一是本文用内生转换回归模型克服自选择问题,但没有处理样本选择性问题。这使得本文的研究推论范围存在一定限制,仅适用于留在城市务工的农民工群体。二是分割同化理论支持者在论证聚集效应时强调聚集能让其更好适应,缩小与一级劳动力市场的差距。但本文依然是探讨聚集能否带来相对于非聚集农民工的收入优势。三是工作场地的同乡聚集与居住地同乡聚集是紧密联合在一起的,但本文主要是延续了关于工作场地同乡聚集的话题,而缺少对居住地同乡聚集的探讨。这些都是本文以后努力的方向。

作者单位:广西大学公共管理学院、广西高校人文社科重点基地“区域社会治理创新中心”

中国乡村发现网转自:《社会学研究》2016年第5期

(扫一扫,更多精彩内容!)