【摘要】当代中国的传统农业生产正在和部分农村社区、农民的生计相剥离,这种向“离土中国”的变迁主要表现为宏观结构的“城市侵入“和微观行动的“城乡穿梭”,本文以十个村庄的实地调查为基础,发现城市、工业、国家和市场的力量越过城乡边界.对乡村空间进行参透,另一方面,乡村居民出于教育、谋生、家庭纽带等原因,发挥自己的主观能动性,在城乡之间穿梭。这是中国乡村“离土化”过程的时间空间维度“离土化”过程正在导致城乡二元体制向“城乡二重性”转变。

【关键词】乡土中国;离土中国;费孝通;离土化;非农化

人们通常会把费孝通的提出的以安土重迁、聚村而居、长老统治、礼治秩序差、序格局的“乡土中国”作为中国乡村的典型特征。然而,即使是在费孝通先生早年调查和治学的时代,中国的乡村就出现了“人多地少,农工相辅”现代工业技术下乡”的现象。今天,“乡土中国“只能是被看成是所谓“自然经济'、“小国寡民”的理论上的理想型,—个西方工业社会的他者的虚拟投射。而以人多地少、工业下乡为特征的“江村经济”,才应该是讨论今天中国乡村社会现实的起点。如果我们把社会巨变之下的当代中国乡村加以概括,那么,离土中国”这—概念才是对费孝通智识遗产的最高致敬。

在经典意义的“乡土中国”里,农业生产部门、农村社区空间和农民身份认同这三者是高度重合的。而在今天的中国,无论从浩律上、人口学统计口上径,还是社会关系上看,这三位—体都变得含混、复杂和貌合神离,而不再是可以被当成毫无疑义的讨论出发点了。农业生产在石油化甚至全球化农民在大规模的迁徙、移民甚至转变认同农村空间在分化组合。这些是从“乡土中国”到“离土中国”的转变过程中所发生的—些令人瞩目的现象。

从当代社会科学的空间理论入手,能够帮助我们深入分析中国乡村的“离土化“过程,特别是这个过程中的两个重要组成部分,即“城市侵“入和“城乡穿梭”本文以对全国十个农村社区的考察为依据,结合理论和经验材料来论证“离土中国”这个命题的现实性和有效性。

—、离土化“过程的理论意义

时间空间分析是社会学研究的一个重要角度。本文将主要从关注全球化和时空问题的当代学者,如哈维、吉登斯和塞尔杜的有关理论得到启发,特别是依照他们有关”时空压缩'、“时空延展'、“空间实践”的有关论述来对中国乡村的“离土“现象和“离土化“过程进行分析。

哈维认为:晚期资本主义生产所带来的人造环境(builtrnvironmrnt)的—个重要特点就是“时空压缩”I即由于现代交通和通讯技术所带来的社会互动的加速、扩展,因而社会关系也被深刻地转变,社区、文化和历史记忆也被压缩和合并,形成了扁平化、无深度的后现代体验。[2]这是我们讨论当代中国“离土化”的全球化背景和理论起点。

吉登斯从社会学角度对人、时间、空间和场(所plart,)的关系作这样的论述:人在时间空间中的穿越,由人的身体的所在的场所不同而形成“在场”和“离场”的相互渗透而交通、通讯技术的发展,导致了传统社区下本来是常态的全体成员”共同在场”(ro-prt,、mt)的情形越来越少。吉登斯提出的另—个颇具洞见的概念是时空的延展(tinw-spart,distanriation),即:人类的交流互动越来越依靠远程化技术其后果是空间“从地方”中的剥离而社会关系既在空间中延展,也和在场的语境发生脱钩、脱域。[3]

塞尔杜在更微观和日常生活的层面对人们在时间和空间方面的实践进行分析,他区分了强者(如国家、大公司等)的以“场所”为基础的”战略”和弱者(如普通个人)以“时间”为依赖的”战术”;强者在空间中占有固定地盘,能够在空间中以强力界定社会关系;而弱者没有地盘或制度性落脚点,只能界游走、穿梭、机智和变身等”战术”采战胜强者。[4]

在中国乡村的“离土“现象中,可以区分出两种主要社会力量在发挥作用:—方面,是城市、工业、国家和市场的“时空压缩”的力量,即强者的力量向农村渗透,占据地盘,这里不妨把这种现象概括为城市对乡村的空间侵入;另一方面是作为弱者的农村人口在寻求教育和就业 、家庭和亲属联系、比较利益、生计策略的驱使下,在城乡之间进行周期性往复穿梭,外出务工或进城务工的实质,就是分别在城乡空间中的在场和离场的交替往复。而在这种“离土化”的进程中,交通和通讯技术的发展推动了时空的延展,使得农村居民的日常实践不仅在异地、也在家乡发生脱域;乡村居民发展出了复杂而有差序的时空区隔的样式,这种样式受到教育、婚嫁、生育、生计和致富渴望等多种社会过程和社会意识形态的影响。

二、乡村空间的宏观变迁:城市侵入

自从1970年代以来,中国部分乡村经过了以社队企业和乡镇企业涌现“离土不离乡”等产业调整、乡村工业化的社会变迁路径。自从1990年代以来,很多地区实行了撤乡并镇、移民并村、精简机构、集体和个人的土地承包、采掘、加工和旅游业的开发等重大宏观调整凶10年代以来,一些乡村又经历了最新-波的土地流转、城乡一体化的浪潮。这些都对乡村的社会宏观环境发生重大影响。如果说,改革开放最开始的场所是乡村那么,这个改革的“飞去来”效应返回来以加倍的力量冲击乡村,这就是工业、科技、国家、市场等对乡村空间的“城市侵入这种宏观变迁,在很多情况下导致无需“离场”的离土,即“离土不离乡”由于—些乡村空间的特殊性,—定形态的“城市侵入“早已存在,或者为其准备好了充足的条件,特别是在乡村空间和城市空间在自然地理上就处子毗邻的情况。随着中小城镇的发展和城镇毗邻的乡村空间也以成级数的速度增长。

本文以中国农业大学社会学系在全国十个村庄的调查为依据探讨和分析城市侵入对乡村空间变迁的重大影响。这十个村庄分别为:山东省的北岭村、浙江省的雷甸村、湖南省的丰堆仑村、内蒙古的广汉营村、辽宁省的当铺村、四川省的新春村、贵州省的滨江村、河南省的西鲁堡村、河北省的新杖子村和黑龙江省的临溪村。[5]

在这十个村庄当中,山东省的北岭村邻近胜利油田和东营市;浙江省的雷甸村与杭州市余杭区仅一桥之隔;湖南省的丰堆仑村位于益阳市资阳区近郊,离市区3公里。显然道路、交通工具和交通服务的发展,对于“时空压缩“起了重大作用,导致城乡空间的毗邻程度增加。比如:从黄河边上的300多人的小村庄北岭村,坐车几十分钟,就到达成庄和孤岛县城的充满工商业设施的城市空间,在那里商厦林立,小吃街、商品市场、专卖店一应俱全,甚至到处都是钻井平台和输油管道。[6]

这种地理上的接近,对乡村居民的社会生活和离土样式产生重大影响。比如:在雷甸村,经济生活已经和杭州市区连为一体农户生计的主要采源是在企业里打工而不是农业生产,企业主要位于本镇,外出打工的人很少,大多数农户原有的承包土地仅仅用来满足自己家庭的口粮而不是出售。村民大多已经像城里人—样每天按时上下班,生活节奏比务农更有规律。类似地,在益阳市近郊的丰堆仑村,由于交通便利村民购物前往市区超市。村民进城打工可以像上班族一样过“朝九晚五”的生活,用十分钟的时间可以骑着摩托车回到家中。

更多情况下城乡空间的毗邻带有更多的人为因素表现为工业、市场和国家对乡村空间的侵入。

城市空间入侵的最典型的例子,就是本次调查所涉及的内蒙古广汉营村:该村所属的旗政府所在地科尔布镇建了化工厂、采石场和电石厂排放大量有毒气体,并造成其他污染庤致广汉营村的两个自然村整体迁村移。矿山、油田等工业空间对乡村空间的入侵是全国乃至全世界范围内的普遍议题。而制造业、加工业甚至公司加农户形式的产业化农业,都会给乡村空间带来决定性的冲击和变化。辽宁省的当铺村虽然靠近盘锦市和辽河油田,但当地村民和邻近的重工业几乎没有任何联系。对于大部分村民来说最主要的离土经验是:曾在镇组织的石山种马场上过班。不过,当铺村的城市空间入侵是以大公司的面貌出现的在当铺村所屈的石新镇,有奶导养殖户470户养殖奶导1600头,两个奶站,每天收集50多吨鲜奶,供应内蒙的蒙导和伊利这两个乳业集团。在内蒙古的广汉营村,也有三个奶站,此外,广汉营村村民也去镇上的工厂打临时工。浙江省雪甸村拥有本村的砖厂和印刷厂;在湖南省丰堆仑村,除了城市毗邻益阳市市区的城市空间之外,本村还建有砖厂、塑料厂、电容器厂,以及连带的工业污染。

在乡村经济的地平线上,除了出现了工业以及工业化农业之外,还出现了观光旅游行业。即便是在寒冷的内蒙古草原上、经受了工业污染之害的广汉营村,在其30多华里的地方开发了黄花沟旅游区,虽然这个旅游区和村民的生活关系不大。在四川省新春村,—部分村民组织了吁沙沙椤峡谷旅游合作协会”,有成员34户,还有10来户民俗旅游户,每年接待观光来客1000人左右。不过,观光旅游业给村民带来的离土效应和经济效益是不均等的 ,新春村的一、二、三四组村民受益较多而远离旅游区的五、六组村民没有沾光。

类似地溃州省滨江村的主要城市侵入形式也是旅游开发。在滨江村一带的沿江地区肩一条平坦的水泥路通向一个由外地商人投资开发的旅游区。这个旅游区的开发始沿江村民带来了发财致富的机会,于是许多村民开了旅店、餐馆、农家乐和娱乐场所,使得沿江的村民比山上的村居民较为富有。

但由于村民与旅游公司争抢客源,导致旅游公司和村民之间隔阂很深。河南省西鲁堡村邻近凤凰山森林公园。在调研时更大规模的城市入侵似乎还在计划中:新乡市要把一些企业迁出来村里准备让企业在村的南北两面建厂,以土地入股。无论是乡村的矿藏开发、旅游开发、地产开发还是本地农业资源、劳动力资源与城市工业和资本的结合都主要是受利益的驱使河以说,是广义的市场力量在推动。几乎在所有的村庄包括像新杖子这样的自然村,中国邮政、中国电信、中国网通的营业厅都出现在村庄主要大道旁,可以将它们看成是某种意义上城市市场的延伸,另一方面,也可以看作是以国家为形态的城市空间的侵入。

一些村庄明显地感受到国家近在眼前的存在。湖南省丰堆仑村的土地被国家征用,修建了长常高速公路、益七公路和长常煤气管道。而在河北省新杖子村最主要的城市侵入就是经过本乡的京承铁路线,并设在本乡的新杖子火车站;乡党委于1988年成立了铁路护路队,队员6人,职责是维护铁路沿线的社会治安秩序。黑龙江省临溪村是一个只有360人的边境小屯部近的五道库林业所是国营林业所,在冬季需要大量的劳动力而该林业单位规模减小职工数量与日俱减,因此人手不够,为村民提供了打工的场所。在临溪村,国家形式的城市侵入还以更特殊的形式表现出来:由于国家保护当地的野生动物野猪、棕熊临溪村农民必须忍受庄稼被野猪、棕熊破坏。

总之城市侵入在我们所调查的十个村庄内表现为地理邻近、工业、市场和国家等具体入侵形式。

以浙江省雷甸村为例。从整体上看该村的非农化程度很高工商业兼农业的农户所占的比例大大超出了其他经济类型的农户而男女劳动力中汉有38%从事于“不离土”的农、牧、渔业而其余的62%都从事于工业、建筑业、交通运输、批发零售、餐饮、外出打工等谋生。换句话说,雷甸村的劳动力的62%都已经完全“离土”了。(表2)

2006年,雷甸村的经济总收入达到了9761万元,其中“不离土”的农、牧、渔业收入为仅2371万元(其中农业仅占16%)而“离土”部门的收入总共为7390万元。村栠体经济总收入208万元主要来源于砖瓦厂的承包收益。而村集体的这部分资金主要用于村里的基础建设和村务开支。

再来看同样是和城市市区毗邻的湖南省丰堆仑村的“城市空间”的成长。从调益得知村内的望料厂、砖厂是本村居民所投资兴建雇用本村的村民,并且一些村民甚至到村外投资建厂。另一方面本村的种植业发展速度慢,技术没有提高。

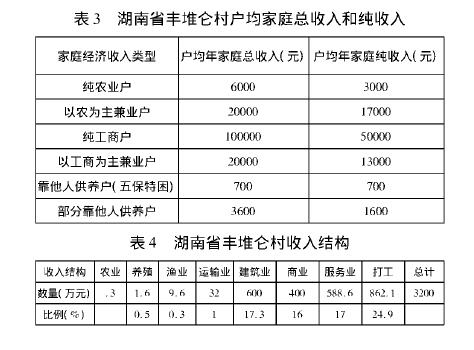

从表3、表4中可以看出:虽然湖南省丰堆仑村”以农为主兼业户”占了农户的大多数(65.9%),从事”不离土”的农、牧、渔业的人数百分比为30.7%,但是户均家庭总收入和户均家庭纯收入的最高的人群,是纯工商户(分别为10万元和5万元);而从总体收入看,打工(应该是指外出打工)占据最多(24.9%),排在其后的是:建筑业(17.3%)、服务业(17%)和商业(16%)这意味着:虽然全部时间参与“离土“生产的人数总量并不多,但“离土“生产部门带来的是最主要的收入。另一方面,“离土“生产也成为贫富差距的主要来源。

再来看以下河南省西菩堡村的情况。在这个农业仍占主导地位的村庄里,“以农为主的兼业户”在430户中占据了93%I从事第—茉业为建筑业的人口占全部人口的779%。在家庭各种收入中,运输业为6万元,加工业为5万元,商业为2.5万元,建筑业为l.5万元而农业仅为0.3万元。这意味着在河南省西菩堡村,`不离土”谋生的收入仅仅为“离土“谋生收入的零头,而另一方面,“离土“谋生者之间的贫富鸿沟更为深刻。

最后,河北省新杖子村并不毗邻任何大的城市,作为“城市侵入”的标志,仅有经过本乡的京承铁路线,以及设在村子南部的新杖子火车站,村民可以十分便捷的从这里到承德市区或北京阪卖水果等农产品。除了上面提到的新杖子村大道旁的中国邮政、中国电信、中国网通的营业厅新杖子村再也没有其他的外生的“城市侵入”的迹象。作为内生的“城市空“间新杖子村主要有这样两方面 ,即:本地的集贸市场,以及果品加工和销售产业。

三、农村人口的“离土”样式:城乡穿梭

如果说,“城市侵入“是“乡土中“国向“离土中国“转变过程的宏观条件和空间维度那么,我们还需要考察这个转变过程中的微观样式和时间维度 ,这包括个人动机、激励结构、社会意识形态话语的影响、和生命周期与人口学的相关的特征和行为规律等等。这个微观样式可以归纳为“城乡穿梭”,亦即在城市空间和乡村空间的交替的”在场”和“离场”而在这种“离土”的行动进程中,交通和通讯技术的发展推动了时空的延展。

在乡村空间发生的“城市侵入”I只是为乡村居民的“离土不离乡”提供了时空区隔的基础村民们在自己家乡就可以自由地穿梭于城市空间和乡村空间;那么,对“离土”的微观层次和行动维度的研究,则直接考察村民在主体意志的支配下(无论是来自理性选择还是意识形态话语的驱使)的行动样式。因此,“城市侵入“和“城乡穿梭”是同—个叙事的两个方面,如同吉登斯所谓的“结构行动”的二重性—样两者互补、且不能互相代替。[7]

下面就以教育、生谋、家庭等主要因素为出发点,讨论在调查中所透霓出的“城乡穿梭”的—些经验事实。

改革开放以来基础教育的布局经过多次的撤点并校、资源重组的调整以及中小学寄宿制学校的建设,已经高度的集中特别是向城镇中心集。中对许多刚刚6、7岁的农村儿童来说,从小学一年级的教育开始学校就是一个匿名的、城市化的环境,上学是深刻的离土化的体验。初中、高中、大学教育就更加如此。深刻的离土化体验意味着认同、生活能力和文化趣味上的离土,受教育程度越高,离土的永久性就越强。

在我们所调查的村庄中,大多数的小学仍然是在本村或邻村的走读学校而非寄宿制。在新杖子村,带幼儿园和学前班的小学在本村而小学毕业后,学生有三个初中学校供选择,—个是无论考多少分都能上的,还有两个是需要分数够了才能报名的其中一个是乡里的,一个是县一中。[8]

在黑龙江省的临溪村,过去有一所小学,因为师资、生源教学质量的原因被废除了村里小孩的上学成了—大难题。村里的适龄儿童通常有两个选择,—是到附近的美溪区的小学上学二是去政府专门成立的—个封闭式学。校在这个封闭式的学校上学的孩子每个月有五十元的补助,集中住校,每半个月由统一的车接孩子回一次家。还有一些家长会陪同下山在区里租房陪孩子上学。

如此看来,义务阶段的教育有“离土化”的趋势而这种“离土化”又进入到青少年面对的继续教育还是开始谋生的选择的计算当中而无论选择结果如何,都是毅然决然地“离土离乡”开始在城乡空间的“穿梭'外出打工目前成为农民的主要谋生方式,民工潮在全国范围内汹涌回荡,“既离土又离乡”的“城乡空间穿梭”取代了1970、1980年代的离土农民对“草根工业”的贡献与参与。

在河北省新杖子村的调整表明:这个村子居民收入的主要来源是外出打工村子地处山区,可耕种面积狭小,主要是靠天吃饭,但单纯靠农业和土地并不能让全家过上幸福充裕的日子,外出打工便成了这些有条件外出的人的首选。在新杖子村,每年四月份开始种植玉米,“十一“左右开始收割其他时间村民就靠外在打零工挣钱以补贴家用。

新杖子村的村民李XX有一个四口之家,儿子今年18岁,也已经辍学打工,虽然挣钱不多但是也不怎么花家里的钱。当问到他以后家里提高收入、改善生活主要靠什么时他把外出打工作为首选,把种植玉米放在第二位,把种植果树林术放在最后,由此可见外出打工不仅是他以前经济收入的主要来源而且是他今后生活依靠的主要来源。所以他家劳动力的安排是他和儿子外出打工,妻子在家照看女儿和—些地里的农活,偶尔农忙时他也回家。

在贵州省滨江村,.城乡穿梭”的程度更为极端年龄在18至35岁的劳动力基本上没有留在村子里种地而是外出打工了。留在农村里种地的以老人和妇女为主。在滨江村的打工者的“穿梭“样式分为两:类—类是每天都回家,他们主要是在镇上做盖房子、装修房子的工作;—类是外出远门打工,常年不回家,主要是去贵阳或东部沿海例如福建、浙江、江苏、广东等大城市。

影响“城乡穿梭”的另—个匾要因素,就是家庭关系和亲情纽带。尽管打工大潮之下,出现了“空巢家庭”这—时代症候,它也是从狭隘的“共在"(即共同在场)的缺乏的意义上而言的。由于现代交通和通讯技术的发达,“空巢家庭”也会在节日、庆典和其他的时机团聚,或者在“离场”亦即缺少“公在”的情况下通过电话、手机短信、电子邮件,打工者能够和家人实现不同空间下的“虚拟在场”或虚拟的“同在”(即同时在场)那么,“空巢家庭”的亲情代价也得到了一定的补偿。

因此,乡村空间中的在场、离场以及“城乡穿梭”,都取决于人们如何权衡家庭的人力资源、经济需求和亲情成本,并发挥主体的能动性,决定哪—种样式的“城乡穿梭”,包括去留、返的时间表、频繁程度和频率,甚至是举家的长久迁徙。无迁,这种“城乡穿梭”的样式构成了“离土”的具体行动日程形成了“离土”事件的个人传记与社区的集体编年史。

在大多数被调查村庄中,男性村民大多出去务工,家里的很多事情会交给妻子,妻子到田间地头务农的时间比以前多了;丈夫常年在外务工那么家里的大大小小的事情都将交给妻子,包括参加村里的村民大会以及表决。妻子在家庭中的角色变得重要起来。

综上所述离土现象和离土化过程,存在着空间维度和时间维度,存在着宏观结构和微观行动两个方面。而“城市侵入”与“城乡穿梭”是结合在一起发生的:只有空间上的“城市侵入”而没有具有自由意志的人的“城乡穿梭”是不可思议的而只关注“城乡穿梭”却忽略“城市侵入”则是对城市空间和乡村空间之间此长彼消的动态过程视而不见,也不可取。

四、结论

改革开放给中国的农民的生活带来深刻的变化。如果说,费孝通所提出的“乡土中国”—直被当作是社会学意义上前现代、前工业、共同体的农耕社会的标本,被具象化为西方工业社会的他者那么,今天中国的“三农“现实,早已经远离这个原型,而和费老所关注的中国自己的工业化道路密切相关。我们以“离土中国”作为这种最新现实的概括。对中国南北方的十个村庄的经济社会状况的调歪结果,展示并印证了中国乡村正在发生的“离土化”现象。

“离土化”不仅关系到农民谋生策略的转变 ,也关系到乡村社区的变迁,甚至农业生产本身的产业化“石油化”不同研究者已经采纳了“非农化'、“市民化'、“城镇化”的视角;[9]本文亦是沿着类似的思路来分析城乡空间的宏观结构和乡村居民的主观能动性之间的关系,亦即乡村社会变迁的时间—空间维度。

1980年代以来社会科学的空间转向有助于我们了解当代资本、商品和劳动的全球流动,也有助于我们更深刻地理解从“乡土中国”到“离土中国”的转变。从这种角度,我们也可以把这个转变过程理解为从城乡二元体制向城乡二重性的转变。在宏观层面上,“农村”不再是鸡犬相闻、老死不相往来的封闭社会、自然经济而是城乡结合、亦城亦乡的地方在微观层面上,乡村居民的主动性得到发挥越来越频繁地往返于异质多元的、开放复杂的空间之间。这意味着:在原来的乡村社区中,生活世界中的空间和时间这两个维度上原本意义上的城市和乡村的有形边界开始变得模 糊甚至消失胆这也不意味着城乡—体化而是差异和不平等被普遍复制。

注释:

[l]笔者在另一篇论文中专门探讨了“离土中国“这一概念,见童小溪《离土中国空间、生产与认同》,《探索与争鸣》,2014年第5期。

[3][7]安东尼·吉登斯《社会的构成》,三联出版社1998年版,第196-207、324页。

[5][8]笔者感谢中国农业大学社会学系的郑红娥和其他老师和部分学生为本文提供经验材料。

[6]本节经验材料来自《全国乡村状况的调查,(,各组总报告).中国农业大学社会导系。

[9]温铁军《土地非农化不能简单用市场交易解决》,《中国老区建设2010年第6期。郑杭生《农民币民化当代中国社会学的重要研究主题几《甘肃社会科学》2005年第4期。

中国乡村发现网转自:《湖南社会科学》

(扫一扫,更多精彩内容!)