【编者按】作为蕴含着深厚历史文化信息的古村落,常被业界人士誉为民间文化生态“博物馆”、乡村历史文化“活化石”。然而,伴随着城市化建设推进,这些古村落的面貌与文化形态则承受着巨大冲击。抢救、保护、活化工作迫在眉睫。

当下古村落究竟该为谁保护?如何做到科学活化?怎样留住那份乡愁?近日,光明网策划采写了有关“聚焦古村落保护”的系列报道。通过记者深入调查以及对诸多业内人士访问,系统解析了近年来古村落数量锐减背后的真相,深度探讨了这批古村古寨该“为谁保护”“如何保护”的疑问。

“聚焦古村落保护”系列报道①

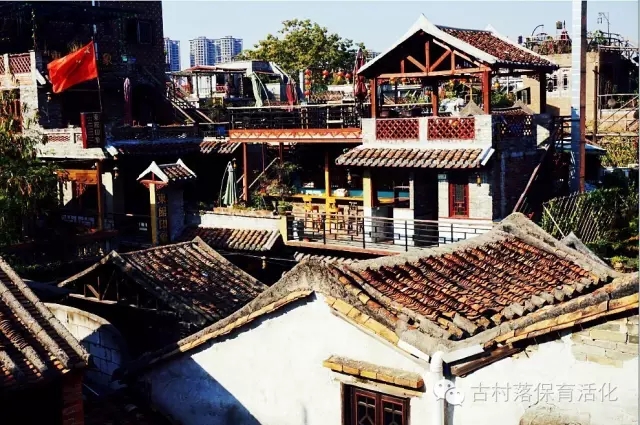

水云间的东莞谢岗老围

上月,南方大范围暴雨导致江西婺源景区众多明清古村落被淹;日前,又有媒体爆出,北京房山区多个古村落空心化严重;最近,浙江金华岭下镇后溪村“旧村改造”中,200多座古宅是否拆除,又引发了各界人士热议……

其实,这些只是当下古村落保护与发展中的若干缩影。在近10年里,国内古村落数量锐减,除空心化外,空村化、速融化、过度开发以及偷盗现象颇为严重。以上种种,也让古村落保护与活化工作举步维艰。

10年里锐减的数字

“暧暧远人村,依依墟里烟;狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”这是古诗文中勾画出的乡村画面。著名建筑学家梁思成先生也曾说过,中国文化的嫩芽不会凭空产生,一定离不开那些虽然已经衰老,但仍然孕育着生命的老根,这个老根就是我们的乡村,就是我们的古村落。

乡村意境

“按照通常标准,古村落至少是清代建筑。这就意味着,现在留存的古村落至少有百年以上历史。”西安建筑科技大学建筑文化研究所所长祁嘉华接受光明网记者采访时说。

宁谧,舒适,自然,恬淡的景象,加上千百年来文化和历史讯息的沉淀。对于古村落的评价,业界一直流传着这样一句话——“每个古村落都是老祖宗认为最好的地方。”

对于这一说法,中国矿业大学建筑与城市规划研究所所长、中国景观村落评审委员会秘书长常江这样理解,伴随着人类文明的发展,古村落经过了时间沉淀,经历了千百年来自然界考验,留存下来并发展到今天,一定有它的道理。

中国古村落保护与发展专业委员会秘书长常江教授接受采访

对此,中国古村落保护与发展专业委员会副秘书长李培军也颇为认同:“古村落经过多代人积累改造,综合考虑风水情况,协调当地自然因素,规避各种自然灾害,才选出最适合居住的场所;而且古人在选址过程中,往往会考虑到几代人甚至几十代人以后的生活用地情况,让子孙后代居住得更为舒适。这些不仅体现了古人高超的建筑水平,也证明了当地人的生存智慧。”

早晨的东莞南社古村落

然而,随着近年来城市化进程推进,这些历经沧桑的古村落却猝不及防地在人们视野中消逝。在2000年,中国自然村总数约为360万个,到了2010年大约锐减到270万个,仅仅10年内就减少90万个。也就是说,平均每天消失80至100个村落。

这组触目惊心的数字背后,也包含着古村落的消失。“相比而言,古村落中大都是木建筑、夯土墙,其实各方面更加脆弱。”李培军告诉记者,当前对于古村落界定虽然并不明细,不过根据中国民协最新普查显示,有非物质文化遗产留存,且能称为古村落或传统村落的现存村庄,从2005年的5000个左右,锐减到现在只剩下了2000到3000个。

被遗弃的村庄

废弃的乡村——东莞寮步黄菊园

近两年,海南多个历史名村被拆除后建起了新房;安徽徽州上叶古村在“整村推进”中也被整体拆除;浙江松阳县经历了2009年的旧村改造后,许多古村落已不复原貌……

面对古村落迅速消失的尴尬现状,业界人士总结出了古村落的“三化”——速融化、空村化、空心化。

对此,李培军进一步解释,随着城市规模不断扩建,不少城中村逐渐消失,部分远郊村变成了近郊村,这就是人们常说的速融化;此外,在经济发展以及基础设施建设过程中,因修建水库、采煤等原因,需要对整个村落居民进行搬迁,造成了村落的空村化;而相比空村化,有些村子虽然村庄还存在,但村里年轻人外出打工、求学,只剩下了老弱妇孺,形成了“只有村、没有人”的空心化局面。

古村落之殇

谈及古村落“三化”,常江讲述起了他的亲身经历:“几年前,我曾经到一个古村考察,发现村里80%以上的村民年龄都在60岁以上,村里景象更是破败不堪,许多主街道上杂草丛生,毫无生气。”

“因为古村落界定不明确,又缺乏法律保护,一些地方政府常以提高城镇化率,甚至将消灭村落数量当成了政绩……”说到这里,祁嘉华不由得感叹。

城市化过程中,伴随着古村落出现速融化、空心化、空村化等一系列问题,偷盗现象更加剧了古村落里历史文化资源的流失。

废墟中木瓜树

“很多古村落里不仅留存着精美的石雕、木雕、砖雕等艺术品,还建有大量庙宇佛造像。最近几年我多次去过陕西、山西等地的古村落,曾亲眼见到过这些艺术品被盗。”祁嘉华说,去年冬天,在陕西省子长县一个古村考察,发现村里很多庙宇已被夷为平地,遗弃在荒草丛中的佛造像头部都被人为打掉;当地人指着旁边一些石质墓塔说,“上周还有8个,现在就剩下了7个。”

过度商业开发之祸

东莞万江下坝坊

除了城市化推进过程中的建设性破坏外,近年来,大批古村古镇也承受着自然灾害的“惩罚”:在最近两年里,云南丽江古城、香格里拉独克宗古城、巍山古城先后发生火灾事故,宁波慈城、湘西凤凰古城、婺源古村落也先后遭遇水患内涝。透过自然灾害,人们也在逐渐反思——过度商业化之下的伤痕。

“一些地方政府大力推进商业项目,让当地古村古寨失去了固有民俗传统,丧失了原有建筑艺术风格,导致古村落各项功能都在衰退,加速了古村落失真,直至消亡。”李培军说。

而这一看法,也与祁嘉华不谋而合。“古村落是基于当地自然环境、民风民俗,再经过多年沉淀,一点一滴积累建造而成的,是当地老百姓生活的再现。”祁嘉华还指出,这些古村寨、古城镇一般交通不便,经济发展发展不充分,反而这些地方自然环境保存地比较好,“当地为了商业开发,几乎怎样利于招商就怎么开发,全然没有保护古村镇原貌的意识。”

东莞万江下坝坊

让祁嘉华印象深刻地,是陕西吴起县一个叫“铁边城”的古村镇。在西夏和宋朝对峙时期,西夏党项族人建造了“铁边城”用来屯兵,当时西夏皇帝还将自己骁勇善战的女儿派到城中坐镇,城中大量建筑结构都是少数民族建筑,有很多历史史料可供考古挖掘。“近几年商业开发过程中,很多旧房都被翻新盖起新房,还巧立了许多仿制古董,导致那些有珍贵价值的文化信息失去了载体,宋朝和西夏抗衡的历史在这里几乎无迹可寻。”

就古村镇过度商业化的话题,李培军还以贵州西江千户苗寨为例。他说,当初名不见经传的小村落变成现在的火热景点,村落布局发生了很大变化,村寨口的稻田变成了停车场,一两层的吊脚楼加高到三四层……“现在很多人见此情景都在思考——究竟是帮助了它,还是破坏了它。”

中国乡村发现网转自:光明日报

(扫一扫,更多精彩内容!)