【摘 要】利益与规则是村民自治的行动基础,对自治基本单元的选择有着重要影响。探索村民自治的基本单元要考虑“利益相关度”与“规则内生性”两个变量。利益相关度越高,规则内生性越强,越有利于自治的达成,越有利于形成有效的自治基本单元。

【关键词】利益相关;规则内生;基本单元;村民自治

村民自治被誉为20世纪中国农民的伟大创造,经过30多年的实践与发展,这一“土生土长”的制度在一些地方“落地生根”,焕发生机活力,而在另一些地方却“水土不服”,甚至出现自治“空转”,难以实施。2017年中央一号文件明确提出要“开展以村民小组、自然村为基本单元的村民自治试点工作”,这说明需要进一步探索村民自治的基本单元。村民自治是农民以自治的方式解决公共事务的过程,其实质是农民的集体行动,达成这一集体行动既需要利益的驱动,也需要规则的约束,利益与规则构成了探索村民自治基本单元的行动基础。那么,利益、规则与村民自治基本单元有何关联,如何以二者探索村民自治的基本单元?

一、利益、规则与村民自治基本单元的关联性

村民自治作为一种村民共同参与的治理行动,其有效性取决于一定的利益因素与规则约束,利益、规则与村民自治紧密相关。

(一)利益、规则与村民自治紧密相关

1.利益与村民自治紧密相关

利益是个人行为产生的根本动因,马克思认为,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”。自治是人们以自愿、合作的方式解决公共事务的集体行为,个体参与自治的根本原因在于获利,利益与自治紧密相关。柏拉图指出,“之所以建立一个城邦,是因为我们每一个人不能靠自己达到自足,我们需要许多东西”。亚里士多德认为,随着人们的利益需求的不断扩大,家庭联合组成的初级形式——村坊产生,“等到由村坊组合而为城邦……人类的生活可以获得完全的自给自足”。霍布斯认为,人是自私自利的,“得其一思其二”,为了保全自己,人们放弃权力,订立契约。斯宾诺莎认为,趋利避害是人类的本性,“人人是两利相权取其大,两害相权取其轻”句,建立国家对于个体而言,利大于弊。村民自治是自治的一种实践形式,是村民自我解决村庄公共事务的集体行动,在这一行动中,利益起到关键性的作用。徐勇认为,利益是村民自治的动力基础,家庭联产承包责任制实施之后,农民正成为利益主体,“利益冲突是支配村民积极参与选举的原始动力”。邓大才认为,基于利益相关性的产权结构对村民自治起到决定性作用,“农村村民自治的发生、发展是以产权关系为基础的利益关联程度演变的结果”。贺雪峰则认为,利益调动了村民的认同,进而促进村民自治的有效实施。因此,利益与村民自治息息相关,利益是驱动自治行动的根本动因,是村民自治的行动基础。

2.规则与村民自治紧密相关

任何组织或集体的维系都离不开规则,“规则是村民自治的制度基础,维系着自治单元的稳定”。柏拉图、亚里士多德认为法律规则在城邦自治中起到重要作用。孟德斯鸠认为,人是有感知的生物,受到无数冲动的激情控制,“因此立法者用政治和民事法律敦促他们要尽自己的义务”。埃莉诺奥斯特罗姆从成功解决公共池塘资源使用困境的案例中发现,长期积累延续下来的习俗、惯例等规则对自主治理至关重要。我国传统时期的乡村自治也表明,规则与自治紧密相关。费孝通指出,乡土社会的自治无需外力维持,而是靠“礼”,“礼是社会公认合式的行为规范”。秦晖则提出了“国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”的著名论断,强调伦理规则对自治的重要作用。因此,规则与村民自治紧密相关,规则是自治行动的制度保障,是村民自治的行动基础。

(二)利益相关、规则内生与村民自治基本单元的关联性

既然利益、规则与村民自治紧密相关,那么,二者与自治基本单元有何关联?可以从利益相关度与规则内生性这两个变量来分析。

1.利益相关度影响村民自治基本单元的形成

利益相关度是指个体利益之间的关联程度。个体利益之间既存在一致性,又存在差异性,个体利益的一致性越强,利益相关度越高。首先,利益相关是驱动集体行动的根本动因,人们之间的利益一致性越强,自治的驱动力越足。其次,利益相关度决定人们之间的紧密程度。在利益相关度高的地方,人们结成紧密的利益共同体,以共同体的形式开展自治,自治单元的行动能力强。正如邓大才所言,“利益相关度决定利益共同体的紧密程度,以利益相关度为核心的利益共同体决定成员的自治程度”。最后,利益相关度决定集体行动的一致性。利益相关度越高,越容易产生行动一致的自治,自治的效果越好。因此,在利益相关度高的地方,农民更容易围绕共同利益自发地组织起来,进而形成自治的基本单元。

2.规则内生性影响村民自治基本单元的形成

在村庄场域中,有多种不同的规则,大致可分为两类:一类是内生规则,包括家法、族规、村规民约以及各种习俗、惯例等是人们在长期社会交往中形成的,其产生的基础是人们的利益一致性,是经人们相互协商、相互妥协而达成的一种利益均衡;另一类是外生规则,包括中央及各级地方政府制定的法律、法规、政策、规章等,两类规则对农民的行为均具有约束力。村民自治是自治的运转主要依靠村民的行动自觉,因此,对于村民自治而言,内生规则是第一性的。埃莉诺·奥斯特罗姆指出,集体行动者的自我组织主要依靠成员自我达成的内在规范,那些外部强加的规则,监督和实施成本极高。

规则内生性体现为内生规则产生的难易程度,规则内生性高的地方,容易产生内生规则。村民自治是农民自愿联合的集体行动,行动收益具有公共性,存在“搭便车”问题。在集体行动中,内生规则能够较好地约束个体行为,解决“搭便车”问题,使自治走出集体行动困境。曼瑟尔·奥尔森认为,熟人之间的社会激励、社会监督等内生规则可以解决“搭便车”问题。道格拉斯·诺思认为,通过“道德习俗规范”可以影响人们的意识形态,使人们不再按照收益成本计算行事。埃莉诺·奥斯特罗姆也认为,集体中的习俗、惯例等社会资本是解决“搭便车”问题的关键因素,这些实用中的规则不仅解决了制度供给问题,而且为承诺提供制度保障。故而,在规则内生性强的地方,更容易产生内生规则,农民更容易围绕公共事务组织起集体行动,进而形成自治的基本单元。

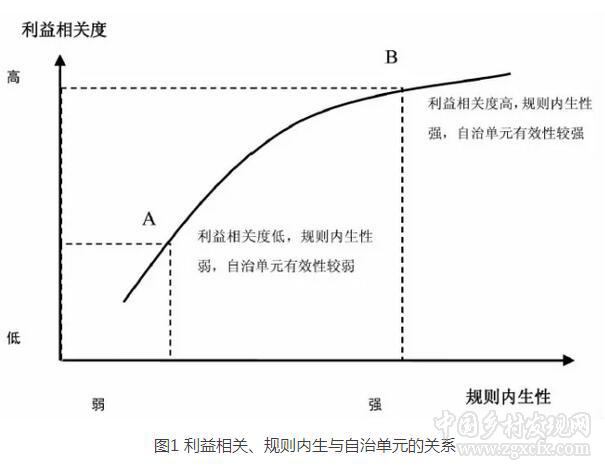

从以上两个变量的分析来看,在利益相关度越高、规则内生性越强的地方,村民越容易围绕共同利益自发组织起来,共同参与公共事务治理,进而形成有效的自治基本单元(见图1)。

3.利益相关、规则内生与自治单元类型

利益相关、规则内生决定村民自治基本单元存在四种类型,即协作型自治单元、制度型自治单元、强制型自治单元和松散型自治单元。协作型自治单元具有利益相关度高、规则内生性强的特点,这种自治单元具有共同体的特征,人们紧密地结合在一起,容易产生自治。制度型自治单元具有利益相关度高、规则内生性弱的特点,在这种自治单元内,人们因共同利益聚在一起,但由于缺乏内生规则的约束,人们各行其是,自治单元的维系主要依靠外在的制度安排。强制型自治单元具有利益相关度低、规则内生性强的特点,这类自治单元在实际生活中不存在,因为,利益一致是内生规则产生的前提,利益相关度低的地方,很难产生内生规则。松散型自治单元具有利益相关度低、规则内生性弱的特点,在这种自治单元内,人们参与自治的意愿不强,内生规则缺乏,“搭便车”普遍存在。

二、利益相关、规则内生与村民自治基本单元的历史演变

我国农村地区有着悠久的自治传统,传统时期的乡土社会便是“无官员的自治地区”,新中国成立之后,国家根据农村经济社会的发展形势,对自治单元进行了相应调整。从时间来看,自治基本单元的演变大致经历了四个时期。

(一)以自然村落为自治基本单元的传统时期

传统中国,乡土社会处于政治的边缘,皇权“在人民实际生活上看,是松弛和微弱的,是挂名的,是无为的”。由国家政权建立的乡里或保甲制度虽已深入乡土社会,但主要负责赋税、徭役以及防卫事务等,村庄其他公共事务主要依靠自治。传统时期的自然村落主要基于血缘、地缘形成,村民很少流动,人们“生于斯、死于斯”。在那些单姓为主的宗族型村落内,“村子通常由一群家庭和家族单位(各个世系)组成,他们世代相传,永久居住在那里,靠耕种某些祖传土地为生”,血缘关系将村民凝聚在一起。此外,由于战争、迁徙、租佃等原因,在一些地方形成了杂姓村落,村民长期居住在一起,形成稳定的地缘关系,地缘关系将村民凝聚在一起。

在传统的自然村落内,修路建桥、安全防卫、社会救济等公共需求使村民们形成一个紧密的利益共同体。传统时期,自然村落在提供公共物品时,主要依靠公产。在宗族型村落,公产即族产,公产由祖先购置,族人共有,主要包括族田、族山、祠堂等,这些财产由族长等人负责经营,用于族内公共事业。而在杂姓村落,公产最早由绅士捐款或村民共同出资购置,为村民共有,主要包括桥会田、庙田、寺田、社田等,这些公产的经营所得主要用于村庄公共事业。普遍存在的宗族或村落公产为利益共同体的维系及运转提供了坚实的物质基础。传统时期,自然村落的公共事务由宗族长老或绅士出面组织,他们依据家法、族规、伦理、惯习等内生规则管理“众人之事”。传统时期的自然村落是一个“无讼”社会,内生规则对人们行为的约束力强,“打官司也成了可羞之事,表示教化不够”。内生规则在传统乡村社会具有天然的合法性,在长期的生活实践中,这些规则早已内化为人们的思想观念,指导人们的行为。

传统时期,自然村落具有协作型自治单元的特点,具体表现为:一是自治建立在以血缘、地缘为纽带的社会之上,村民之间关系紧密;二是村民之间的利益相关度高,宗族或自然村落的公产普遍存在,这些公产为族人或村民共有,公产的经营所得用于宗族或村落公共事务,这些公产增进了村民之间的利益相关度;三是规则内生性强,家法、族规、伦理、惯习等对村民的约束力较强,规则内化为村民的思想观念,即便是“目不识丁”的村民也熟知这些规则;四是村民之间相互熟知,人人参与规则的监督,“搭便车”的成本较高;五是对于“违规者”由宗族长老、绅士等社会权威出面惩罚,无需国家权力介入。

(二)以生产小队为自治基本单元的人民公社时期

新中国成立以后,国家权力全面深入乡土社会,20世纪50年代后期,人民公社化运动拉开序幕。在人民公社时期,生产小队是农民生产生活的基本单元,也是自治的基本单元,主要表现在三个方面:首先是所有制,1960年11月,《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》指出“三级所有,队为基础,是现阶段人民公社的根本制度”,这里所说的“队”是指生产小队而非生产大队;其次是生产经营,人民公社实行统一经营、统一管理、统一劳动和统一分配的体制,生产经营权在生产小队,农业生产计划的制定、生产活动的组织开展以及劳动成果的分配均是在生产小队内进行;最后是基本核算单位,1962年发布的《中共中央关于改变农村人民公社基本核算单位问题的指示》中指出,“生产队独立核算,自负盈亏”,同年召开的中共八届十中全会又把生产队为基本核算单位载入《农村人民公社工作条例(修正草案)》,实现了生产单位和基本核算单位的统一。

人民公社实行政社合一体制,社员的利益被“捆绑”在一起,生产资料为集体所有,劳动成果归集体所有,社员之间的利益高度相关。人民公社时期,集体高于个人,个人利益绝对地服从集体利益,社员个体利益高度一致,这一时期,生产小队的集体行动能力极强。生产小队的治理主要体现为国家政策的执行与落实,彭真指出,“建国以后,我们有了全国性的政权……要从依靠政策办事,逐步过渡到不仅靠政策,还要建立、健全法制,依法办事”。在国家政策的执行与落实中,乡村社会的内生规则依然发挥着主导作用,生产队干部以及社员的行为依然受礼俗的约束,生产小队依然是一个“熟人社会”,“传统的东西往往形改而神不改,看重人情往来依然是农村潜在的行事逻辑”。因此,在生产队的治理中,传统时期遗留下来的惯习以及“熟人社会”中的“面子”“关系”等内生规则依然有效。

人民公社时期,生产小队具有协作型自治单元的特点:一是社员之间的利益相关度高,生产资料集体所有,生产与分配均在生产小队内进行,集体利益与社员息息相关;二是规则内生性强,自治单元贴近社员的生活交往单元,传统时期的家规、族规、乡规民约等虽然被毁,但内生于“熟人社会”的各种隐性规则,依然在发挥作用;三是生产小队的治理主要体现为国家政策的执行与落实,在政策的落实中,生产队干部以及社员的行为依然受到内生规则的约束。

(三)以行政村为自治基本单元的建制村时期

20世纪80年代,我国农村社会经历了一系列变革,人民公社制度逐渐瓦倌,“乡政村治”的治理格局逐渐形成。1982年宪法第111条规定“村民委员会是基层群众自治性组织”,村民自治制度在我国绝大多数的农村地区开始施行。1988年实施的《中华人民共和国村民委员会组织法》正式确立了村委会的法律地位。根据《村组法》规定,“村民委员会根据村民居住状况、人口多少,按照便于群众自治,有利于经济发展和社会管理的原则设立”,《村组法》的颁布实施进一步明确了村委会的法律地位,行政村成为自治的基本单元。

土地承包到户之后,千千万万的农户成为农业生产经营的主体,农民在经济上更加独立,农民个体之间的利益连接变得松散。此外,在土地承包到户之后,村庄公共财产大多被私人承包,随后逐渐沦为私人财产,行政村逐渐失去共有财产的基础,原本由村庄公产维系的共同利益也随之消失。2000年前后,我国村级行政区划又经历了一次大变革——“合村并组”,行政村下辖的自然村数急剧增多,同一行政村内的自然村之间也存在较大的利益差异,难以组织起有效的集体行动。内生规则产生于人们之间的社会交往,而随着行政村规模的不断扩张,自治单元规模远远大于农民的社会交往范围,有些村民甚至一年也见不上几次村干部。此外,内生规则只有在特定的社会条件下才能起到约束个体行为的作用,由于行政村的规模不断扩张,乡村社会所具有的“熟人社会”特性逐渐弱化,内生规则的作用难以发挥。正如徐勇所言,“村组规模扩大,导致直接参与性的自治更难”。

建制村时期,行政村具有松散型自治单元的特点,具体表现为:一是村民之间的利益相关度低,土地所有权大多在村民小组,行政村的共有产权基础薄弱,与农民切身利益相关的公共事务主要发生在自然村或村民小组层面,农民与行政村缺乏利益连接;二是行政村下辖的各自然村之间的利益相关度低,各自然村的利益需求不同,存在较大差异,行政村难以有效整合,村民“同村不同心”;三是规则内生性弱,行政村范围远远大于农民社会交往的范围,在行政村层面,难以产生内生规则,村民参与公共事务的积极性不高,“搭便车”普遍存在。

(四)以村民小组或自然村为自治基本单元的探索时期

近几年,在自治单元规模不断扩大,自治有效性难以实现的背景下,广东佛冈、广西河池等地结合自身实际,开始将自治单元下移到村民小组或自然村,让村民自治制度重新焕发出生机与活力。随着地方改革步伐的不断加快,近几年的中央一号文件也明确提出要引导、鼓励广大农民在实践中探索村民自治的有效实现形式。

广东省佛冈县面临村委会组织主体错位、自治单元过大、利益纽带缺失等问题。为了重塑村民自治体系,佛冈县将乡镇划分为若干片区,在每个片区建立党政公共服务站,其主要职能是承办上级交办的各项行政事务,片区之下的自然村(或村民小组)则是开展村民自治的基本单位,自然村(或村民小组)设有村民理事会、党支部和农民合作组织,其中,村民理事会负责日常自治事务。佛冈县的改革是将自治的重心下移到自然村,进一步挖掘自然村这一传统资源,建立起村民之间的横向联系。

广西河池市面临行政村人口过多协调困难以及地势阻隔交往不便等问题,村民参与渠道不畅,主体能动性难以发挥。在改革实践中,河池市探索出了一条“党领民办、群众自治”工作模式,具体做法是通过在村屯建设“一组三会”既驻屯联合党小组、屯党群理事会、户主大会、产业协会,实现村民参与和村庄管理的有机统一,其实质是以自然屯为治理单元,把治理权归还给群众。

探索时期,村民小组、自然屯或自然村等具有协作型自治单元的特点,自治单元下沉对村民自治产生了许多积极影响,主要表现为:一是村民之间的利益相关度提高了,自治单元回归到村民小组、自然屯或自然村等共有产权单元,村民在公共事务中与自治单元的联系更为紧密;二是规则内生性提高了,村民小组、自然屯或自然村一直是农民生活和交往的单元,在自治单元内,内生规则容易产生;三是自治的传统得以发挥,村民小组、自然屯或自然村有着良好的自治传统,这些传统有些传承至今,对村民的行为依然具有较强的影响力。

三、结论与讨论

自治基本单元的有效性决定了村民自治的有效实现。以利益与规则为切入点探索村民自治基本单元,具有较强的现实操作性。

(一)利益相关度高、规则内生性强的单元即是有效的自治基本单元

从我国农村治理的历史实践来看,利益相关、规则内生与村民自治基本单元密切相关。在利益相关度高、规则内生性强的地方有利于形成自治,也更容易形成较为有效的自治基本单元。在“皇权不下县”的情况下,传统时期的自然村落依靠自治实现了村落社会秩序的稳定以及公共物品的有效供给,自治的有效性较高。人民公社时期,国家通过政策影响乡村治理,生产小队在政策落地中依靠内生规则较好地解决了“搭便车”问题,集体行动能力强,自治的有效性高。建制村时期,行政村的规模空前扩大,村民之间、自然村之间的利益相关度降低,村民参与自治的意愿降低,此外,在行政村层面难以形成内生规则,“搭便车”普遍存在,自治难以有效运转。探索时期,在广东、广西等地的实践中,将自治单元下沉至村民小组或自然村,自治的有效性较高。

因此,“利益相关度”和“规则内生性”是探索自治基本单位的两个关键变量,在利益相关度高、规则内生性强的地方,容易形成自治行动,即为有效的自治单元。

(二)以利益相关、规则内生为依归探索村民自治的基本单元

以利益相关、规则内生为基础,探索村民自治的基本单元具有较强的操作性,但在具体实践中,要考虑现实因素,要因地探索、因地制宜。首先,要考虑农民利益的多元化,以与村民高度关联的共同利益探索村民自治的基本单元。在实际生活中,农民的利益是多元的、分散的,有些利益在乡镇、有些利益在行政村、有些利益则在自然村或村民小组,利益繁多,关联度各不相同。因此,在实践探索中,既要考虑共同利益,又要考虑利益的关联度。其次,让村民自治基本单元更加贴近农民的生活,可以考虑农民经过长期共同生活而形成的“屯”“寨”“庄”等生活单元,但也要根据社会现实,尊重历史传统,不能“一刀切”。最后,在对传统内生规则的挖掘中,要因时而异,注重规则产生的社会基础以及实际效用,构建具有当代特色的村规民约。

参考文献和注释:略

作者简介:晏俊杰,华中师范大学中国农村研究院(政治科学高等研究院·筹)博士研究生

中国乡村发现网转自:《东南学术》2017年第6期

(扫一扫,更多精彩内容!)