——以柞水县朱家湾村为例

1、导言

山地型乡村由于特殊的地形及气候条件,多具有秀美的自然景观、独特的农田景观及富有地方特色的乡村聚落景观。近年来,乡村旅游越来越受到游客的青睐。然而在生态复杂、脆弱的山地地区,乡村旅游的开发必然会打破原有的生态平衡,对生态造成一定的影响。因此,本文从生态承载力的视角出发,以柞水县朱家湾村为例,通过构建旅游生态足迹模型,对旅游型山地乡村的生态压力做出评估,并从规划视角提出相应的应对策略。

2、相关理论与研究点概况

2.1 相关理论研究

2.1.1 生态承载力

由美国的 Park和Burgess于1921年提出,即某一特定环境条件下(主要指生存空间、营养物质、阳光等生态因子的组合),某种生物个体存活的最大数量。

它是在一定时间、一定空间范围内,生态系统在自我调节以及人类积极作用下健康、有序地发展,生态系统所能支持的资源消耗和环境纳污程度,以及社会经济发展强度和一定消费水平的人口数量。

2.1.2 生态足迹

由加拿大学者Mathis Wackernagel于1992年提出的一种依据人类社会对土地的连续依赖性,定量测度区域可持续发展状态的一种理论和方法。一个区域的生态足迹是生产本区域(计算模型视为封闭)人口所消费的所有资源和吸纳这些人口所产生的所有废弃物所需要的生物生产的总面积和水资源量。该方法目前广泛应用于计算生态对人类活动规模和强度的承载力研究。

生态足迹包括生态足迹需求和生态足迹供给两部分,生态足迹需求是指一定区域内特定人群的消费对生态资源的占用,生态足迹供给是指一定区域内生态系统为人类及生物可持续发展提供的最大生态服务能力,也就是最大生态承载力。将生态足迹需求与供给之间的比值定义为生态压力指数,用以定量测度生态压力大小。若供给大于需求,则为生态盈余,生态系统压力小,生态系统处于安全状态;若供给小于需求,则为生态赤字,生态系统压力大,生态系统处于不安全状态。

2.1.3 旅游生态足迹

旅游生态足迹是生态足迹概念在旅游研究中的应用。是指在一定时空范围内, 与旅游活动有关的各种资源消耗和废弃物吸收所必需的生物生产土地面积和水资源量, 即把旅游活动过程中旅游者的生态消耗用形象的土地面积进行表述。旅游生态足迹实质上是一个整合参数,既包含旅游活动中土地、水源等方面的一次消耗,又包括废弃物吸收等方面的二次消耗,可以更加全面地测度旅游业和旅游活动的环境影响。同时,这种土地面积是全球统一的,具有直接的可比性,也是一种形象的面积观念,通过这种面积观念可以容易理解旅游活动的生态消耗和旅游可持续发展的深刻内涵 。

2.2 研究案例点概况

①自然条件

朱家湾村位于陕西省商洛市柞水县营盘镇,村庄地域面积 126 平方千米。地处乾佑河源头老林河段,沟长16.5公里。北临长安,西接宁陕,距包茂高速营盘出口仅4公里,S102省道穿境而过,距离西安市仅一小时车程,具有独特的区位优势。全年日照1860.2小时,年平均气温14度,最冷月平均为5.1度,最热月平均20度。年平均降水量933.4mm,平均湿度74%,夏季降雨丰富,约占全年70%-80%。平均海拔1500米以上,其中最高点牛背梁,海拔2802.1米,相对高差为1300米。生长着各种林木,拥有丰富的自然资源。

②社会经济

朱家湾村原本是一个偏远山村,交通闭塞、生产落后。全村下辖4个村民小组,共448户,1544人。近年依托牛背梁景区开发发展起了乡村旅游产业。从2008年牛背梁国家森林公园建立直到今天,朱家湾村全村已有126家农家乐,高峰日接待游客8000余人,旅游高峰期主要集中在5-10月。全年接待游客近100万人次,旅游业可为村民带来平均每人8000多元的收入,占年人均纯收入13451元的60%。现在乡村旅游已经成为当地支柱产业,村庄经济得到了极大的发展,村民的生活条件也大大改善。

随着旅游的开发,游客在进行旅游活动的过程中会占用和消耗各类旅游资源。因此,旅游活动对朱家湾生态环境的影响是不可避免的。通过测算朱家湾乡村旅游地当前的旅游生态足迹,分析朱家湾乡村旅游业的生态可持续性,并对其未来发展战略的制订提供必要的参考和依据。

3.旅游生态足迹模型构建

3.1 朱家湾村旅游生态足迹

根据生态足迹方法基本原理,以2016年朱家湾村生物资源消耗及能源消耗为基础,对区域人均旅游生态足迹进行估算。

依照旅游活动的六大要素即食、住、行、游、购、娱,朱家湾村旅游生态足迹模型的公式构建如下:

T =T food+T accommodation+

T transpotation+T shopping+

T visit+T entertainment

式中T为旅游生态足迹,Tfood表示旅游餐饮生态足迹,Taccommodation表示旅游住宿生态足迹,Ttranspotation表示旅游交通生态足迹,Tvisit表示旅游游览生态足迹,Tshopping表示旅游购物生态足迹,Tentertainment表示旅游娱乐生态足迹。

在上表中,a、b、c分别代表房屋占地面积(建成地面积)、化石能源地面积及消耗各类食物所需要的平均土地面积转化为可以比较、可以相加减的生物生产性土地面积的均衡因子, S表示乡村旅游地各类旅游餐饮设施/住宿设施/交通设施的建成地面积总和,N表示乡村旅游地旅游人数/车数,D表示旅游者在乡村旅游地的旅游天数,C表示乡村旅游地食物的日消费总量,P表示各类食物对应生物生产性土地的年平均生产力的均值,E表示各类化石能源的日消费总量,r表示世界上单位化石能源地面积的平均发热量,L表示旅游者从客源地到乡村旅游地的平均路程。

根据笔者实际调研获取的情况,朱家湾目前的旅游项目主要以食、住、行三方面为主。因此在研究朱家湾村旅游生态足迹时,笔者认为可以从旅游餐饮生态足迹、旅游住宿生态足迹、旅游交通生态足迹三个方面进行构建。

3.1.1 旅游餐饮生态足迹

旅游餐饮生态足迹的计算包含乡村旅游地各类旅游餐饮设施建成地面积(不包括该地旅游住宿设施内提供餐饮服务场所的建成地面积),旅游者食物消费的生物生产面积和提供餐饮服务所消耗的化石能源地面积。

由于朱家湾村的餐饮和住宿几户全部是由农家乐或酒店一体化提供,故在旅游餐饮生态足迹计算中我们一并考虑,不再在住宿生态足迹中单独出现。

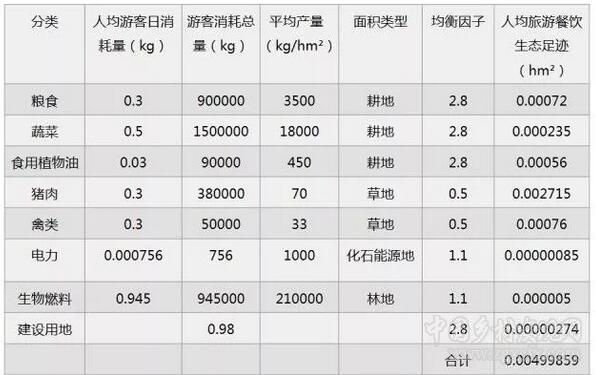

根据调研资料及世界粮农组织公布的各类土地世界平均生产力,再引用现在普遍采用的均衡因子,即耕地2.8,林地1.1,建设用地2.8,草地0.5,能源化石地1.1,水域0.4,参照旅游餐饮生态足迹模型计算出2016朱家湾村人均旅游餐饮生态足迹为0.0049986hm²。

3.1.2 旅游交通生态足迹

旅游交通生态足迹可以从旅游交通设施的建成地面积和旅游交通工具在旅游活动中消耗的化石能源地面积两部分来计算。根据调研资料,朱家湾村道路面积约54.26hm²,已建成停车场总面积约0.9hm²。通过访谈,笔者了解到,来朱家湾旅游的人多数都会选择自驾游,且平均出行距离约80km。根据旅游交通生态足迹模型,计算出2016年朱家湾村人均旅游交通生态足迹为0.0004712hm²。

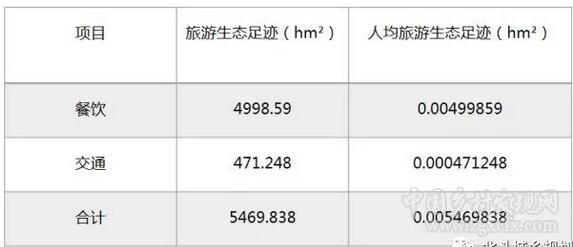

3.1.3 旅游生态足迹汇总

将以上各项进行汇总,我们得到朱家湾村旅游生态足迹为5469.838hm²,人均旅游生态足迹值为0.005469838hm²。

3.2 朱家湾村旅游生态承载力分析

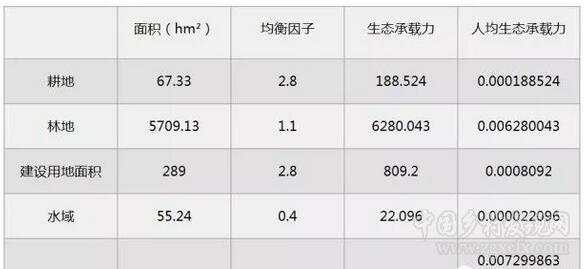

根据调研,由于朱家湾村的大多数村民都参与到了乡村旅游业的开发之中,所以可以认为该村的全部土地均用作发展乡村旅游业。故我们可以算出朱家湾村的旅游生态承载力。

经前文分析计算可知,朱家湾村旅游生态足迹为5469.8hm²,而其旅游生态承载力为7299.836hm²。

从表面的数值上来看朱家湾村的旅游生态足迹并未超过旅游生态承载力,生态压力不大,但是在对来此休闲游憩的游客的调研中我们发现,目前游客总量较多,对牛背梁景区的评价也较高,但是对村庄中以农家乐为主的乡村游憩服务评价一般。受访者普遍认为其接待水平不高,接待能力欠缺。在分析了公服设施欠缺和村民自营水平有限两个因素后,我们试图从空间分布上进行重新剖析,试图重点考虑乡村游憩服务所导致的线性空间上人类活动的增密导致的生态承载力矛盾。

调研后我们发现,在乡村旅游业及政府政策的双重影响下,朱家湾村的聚落空间分布已经从之前农业产业主导下的在整个村域零散分布逐步演变为现在游憩产业主导下的在主沟等区位条件较好的线性空间上集中分布。由于乡村旅游业的发展,村民在聚居点的选择上逐步减少甚至摆脱对耕地的依赖,具体表现为从之前三两户较为均质分布在村域面状范围内,以开垦耕地获得更多的种植面积为第一考虑,到现在的搬迁至村内主沟道路两侧,以获得更好的区位优势从而从事非农经营业。在统计后我们发现截至2016年末,在村子主路两侧100米范围内,住宅数量所占村域总住宅数量的比例已经达到90%以上。也就是说,整个村域范围内几乎所有村民已经居住在主路两侧100米内的线性空间内。对应的,朱家湾村目前村民开办的126家集娱乐、餐饮、住宿三者一体的农家乐,均位于主沟上,而游客除了对牛背梁景区的游览外,在朱家湾村村域的活动类型也停留在休憩上,也就是说游客的活动范围也是与农家乐的分布耦合的,在村域主沟线性空间内。

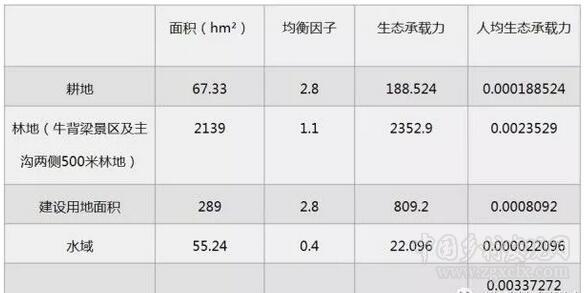

由上文分析可知,如果我们将研究范围从朱家湾村村域面积进一步缩减至主沟及区位条件较好的次沟等线性空间上的话,考虑在整个村域内生态压力未超标的前提下,是否会出现个别重点区域压力过大的情况。首先我们对朱家湾村生态承载力的数值进行校正,在林地这一项目中,我们仅对牛背梁景区面积和村庄主路两侧各500米的林地面积进行加和,得出下表:

在对数值进行校对后,我们发现乡村游憩发展下的朱家湾村游憩服务经营与游客活动范围内的生态承载力为3372.72hm²,而其旅游生态足迹为5469.8hm²,因此我们可以得出结论,虽然在整个朱家湾村域范围内,生态压力并不大,但是由于目前村域内实际的建筑分布及人群活动范围为主沟线性空间,在承载朱家湾村乡村游憩产业的线性空间范围内,生态压力已经过大,旅游生态足迹已经达到旅游生态承载力的162%,而在调研中我们发现,朱家湾村目前仍然有60余家农家乐经登记准备营业,如果任由其无序发展下去,那么生态环境遭到破坏,朱家湾的旅游吸引力将会丧失,因此在未来的村庄发展中,要对其进行严格的引导与管控。

4.规划引导策略

4.1 政策层面

针对朱家湾出现的局部生态压力大的问题,从宏观上来看,应以满足生态足迹控制在生态承载力以内为导向,因此生态恢复、生态整治是重要的工作。首先应该从生态保护角度出发,遵从生态规律,保持村庄的原有风貌,杜绝建设用地无节制的蔓延。其次政府应加强对旅游开发的管理,对农家乐的无序化开办实施控制。在上述研究计算中我们不难发现,朱家湾村旅游生态足迹中旅游餐饮生态足迹占了较大比重,究其原因是现有旅游服务方式主要以农家乐为主,同质化趋势明显。在规划引导中要尽量避免这一现象,促进旅游服务的多元化开发,提高服务水平。同时可实施诸如限定每日最高游客上限等条例。以此来保护和整治朱家湾村的生态环境,使其实现可持续发展。

4.2 空间层面

由于朱家湾村现状生态压力处于安全状态,但其区域内经过研究发现确实存在局部生态压力过大的现象,故在规划引导中应充分考虑这一问题。高山沟壑型的地形决定了其空间分布的流域化发展,且基于生态安全角度出发次沟内虽然生态条件较好但安全性差,的确不适宜人的居住与活动。因此在朱家湾村空间层面的规划中,提出以下几点策略:

①在范围较小的可建设用地内进行建设时要充分考虑其对生态环境的影响。要避免大拆大建,杜绝建设用地无序蔓延,妥善处理乡村发展与乡村生态保护的关系。

②村庄建设时考虑留出一定的生态斑块,使其保持原生态状态,既作为生态基础设施,又能提升村庄的景观形象。

③应结合带状山地地形,打造转折变化丰富、空间错落有致的乡村空间,同时又有较强连续性的场所环境,体现山地乡村景观自组织、非秩序化的发展特征,创造多样的景观视觉感受。

④在功能上考虑餐饮服务与乡村游憩相结合,可将有条件的农家乐改造成特色民宿、茶社等,更新其功能需求,提升其使用价值,增强朱家湾村的旅游接待能力。

⑤建筑设计上做到肌理尺度和形式风格等空间界面整体上的协调统一,避免繁杂凌乱。同时要注重各个界面局部的装饰和变化,避免单一沉闷。

⑥注重庭院空间的打造,在这种私密空间和公共空间过渡的场所中体现特色,吸引游客。

⑦针对已经建成的旧建筑进行适当改造和更新,完善水、电、气、暖等的功能性基础设施,减少化石能源的燃烧排放,对缓解其生态压力也有相应的作用。

⑧对于乡村广场这一类的公共活动空间,不一定追求大而敞,而应根据乡村规模和实际空间,因地制宜。不应一味追求广场形态轮廓的规则性,应结合山体、建筑等营造与乡村环境高度契合的休憩空间,再配以景观小品、休闲设施和景观植物,既为当地人们提供具有生活气息的公共场所,又可成为发展乡村旅游的特色景点。

中国乡村发现网转自: 北斗城乡规划 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)