摘要:行政区划对国家行政管理有着重要影响。通过对“无辖县城市”的类型学分析,以及对县、市、区这三种县级行政区划主要形式的比较,进一步探究了撤县设区的制度动因,并对改革开放以来40年的撤县设区进行了回顾与反思:撤县设区与城市化应相互良性促进,并兼顾极化效应与扩散效应的平衡;撤县设区与区域一体化提高了中心城市的首位度,有利于区域的整体长远发展;撤县设区是城市化发展的重要工具,但需防止其被工具化使用,要逼制大城市“摊大饼”冲动,形成集约式的城市化发展模式。

关键词:行政体制;行政区划;行政区划调整;撤县设区;城市化;区域协调发展

一、撤县设区问题的历史背景及研究缘起

行政区划是国家为实现有效行政管理而对所管理的行政区域进行划分的产物。作为政权建设和政府管理的重要手段,行政区划是国家权力再分配的基本框架,也是地方政府权力机构设置的基础。在一个领土广袤、人口众多、区域差异巨大、政府层级庞杂的单一制大国,科学的多级行政区划体制能够有效平衡一统体制与有效治理之间的矛盾。“郡县治,天下安。”县作为中国国家治理最为基层的行政单位,对于维护国家稳定具有重要意义。作为中国最古老的行政区划建制,县制的滥觞可追溯至周代“县”最初指周天子的食邑《说文解字》中对“县”的解释即为“天子畿内,县也”。晋平公14年(公元前544年)设立的绛县是当前文献资料中能够找到的最早的县治设置。随着秦朝完成大一统并在全国范围内实施郡县制,县作为中国行政区划基本单元的地位得以确立并延续至今。

城市是随着人口不断集聚而形成的区域系统。在中国古代“城”与“市”不同“市”形成于生产力发展基础上产生的商品交换,从最初每月固定的商品交换集散地,到常态化的生产分工与商品交换的形成“市”作为人流、物流与资金流的枢纽,逐步成为国家政治、经济的中心。为了防御来自游牧民族的征伐,同时亦为了应对农耕民族内部之间的相互侵扰,为保护“市”而建立的“城”逐步形成“城”与“市”在功能性层面的结合,造就了中国古代城市的基本格局。直至我国近代的早期,大部分城市仍以城墙为界,从而形塑了“城市”与“乡村”的二元结构。但与此同时,以上海为代表的近代开塢城市则开启了城市发展的新阶段——殖民者在城墙外先后建立的“租界”,极大地拓展了传统城市的范围,使大城市治理这一新的议题摆在了城市管理者的面前。民国时期,城市政区在行政区划方面作了多样化的探索:广州、北平等地出现的“城市警区”,成为了现代市辖区的雏形;以上海为代表的租界,有着租界内部的特殊行政分区;以长春(时伪满洲国称之为“新京”)为代表的沦陷区,采用了侵略国的行政区划模式,将城市划分为若干“市街区”与“农村区”。但总体而言,民国时期并未形成现代意义上的市辖区。

新中国成立后,大部分城市在解放初期沿用了旧有的警区划分,不少大城市在解放初期的分区名称甚至以数字编号。随后,城市的行政区划经历了较为复杂且密集的调整。市辖区作为城市政府的二级政府,其法律地位源于1954年制定的《中华人民共和国宪法》。《宪法》第五十三条规定:中华人民共和国的行政区域划分如下:(一)全国分为省、自治区、直辖市;(二)省、自治区分为自治州、县、自治县、市;(三)县、自治县分为乡、民族乡、镇。直辖市和较大的市分为区。自治州分为县、自治县、市。自治区、自治州、自治县都是民族自治地方。《宪法》第五十四条进一步规定:省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民委员会(即人民政府)。上述两条规定正式确立了市辖区作为市级政府的二级政府建制地位。

1949-1958年间,我国经历了一波快速的城镇化发展时期,特别是随着《中苏友好同盟互助条约》的签订,以及苏联援建我国“一五”计划的实施,城市开始大量吸纳农村人口并将其转变为产业工人。城市化的过度推进以及城市人口的快速增加,使城乡之间的粮食关系变得高度紧张。当时的一则资料可以说明这一困境及政府的态度——“社会主义国家力求避免人口过多集中到城市,这和资本主义国家对待这一问题的态度是不同的”。为了缓解三年困难时期城市商品粮供应的压力,并扭转前期城市化过度推进带来的负面影响《户口登记条例》《关于劝止农民盲目流入城市的指示》《关于当前城市工作若干问题的指示》等一系列文件相继颁布或从严实施。随后,作为控制城市人口及规模的“上山下乡”政策进一步控制了城市化规模的扩张。此时,在行政区划层面“撤县设区”未能成为一项决策议题进入决策者的视野。

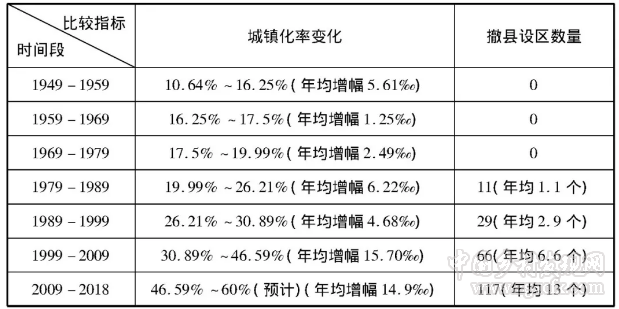

改革开放以来城镇化的高速发展,催生了“撤县设区”的热潮。表1以新中国成立以来每十年为一个阶段加以划分,比较了城镇化率的变化与撤县设区数量的变化,从中不难看出,改革开放前,撤县设区并未开始实施,而随着改革开放以来城镇化率的迅速提高,撤县设区的数量也呈现出了同步快速提升的态势。

表1新中国成立以来城镇化率变化与撤县设区数量比较

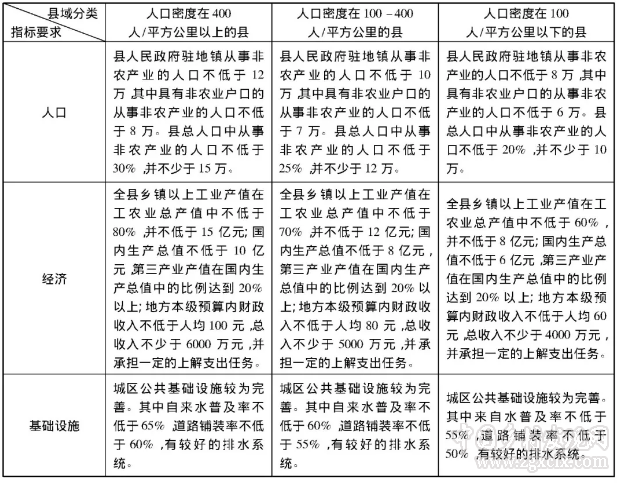

对于地方政府而言,推动辖区城市化的成果,在一个侧面上可以反映在属地政府的名称之上。相较于“县”而言“市”和“区”意味着其城市化水平要优于县域。与此同时,国务院于1986年批转了民政部《关于调整设市标准和市领导县条件报告的通知》,该通知明确了设市和撤县设市的标准。因而,在城镇化初期,地方政府较多地选择了“撤县设市”的发展模式,如义乌、桐乡等县级市均是在这一时期调整设立的。随着地方政府“撤县设市”热情的高涨,1993年,国务院批转了民政部《关于调整设市标准的报告》,明确以人口密度标准就三类县域撤县设市的标准作出了规定,如表2所示。

随着撤县设市标准的规范化,截至1998年底,我国县级市数量达到437个,其中80%均为“撤县设市”的产物。由于假性城市化、占用耕地及城市过快发展中出现的问题,国务院曾于1994年紧急叫停撤县设市,并于1997年正式冻结撤县设市的进程。

与此同时,随着分税制改革的进一步深化,中央与地方政府间的财政分配关系进一步扭曲,地方政府的财政收入来源日渐趋紧。而市辖区相较于县(市),因其具有能够更直接地充实市级财政的来源,并在城市化的进程中进一步为“土地财政”提供资金支持的特性,使得“撤县设区”作为“撤县设市”的替代性方案为广大中心城市所接受。相较于“撒胡椒面”式的分散城市化,做大做强中心城市的虹吸效应,可以进一步扩大中心城市的影响力,并能创造基于扩散效应反哺周边地区的可能性,使得“撤县设区”迅速成为实现各地级市扩张冲动的首选方案。

近年来,针对地方行政区划改革领域的研究多集中于“省管县”与“市管县”层面,对“撤县设区”这一主题的研究相对较少。这一领域高被引文章的研究主题集中在以下几个方面:—是城市规划学与经济地理学的相关研究,该领域的研究主要为实证进路,如基于江宁、丹徒、铜山、六合、盐都、浙江等案例的分析。二是基于政治学与公共管理学进路的研究,该领域的研究侧重于宏观描述、机制分析与政策建议。但相关研究缺乏系统性的总体梳理,为此,本文将基于改革开放40年的撤县设区进程对这一问题的相关实践进行系统性的回顾,进而对撤县设区议题展开深入的反思与评论。

表2《关于调整设市标准的报告》中规定的撤县设市标准

二、我国撤县设区实践的基本概况

(一)时间与数量变化

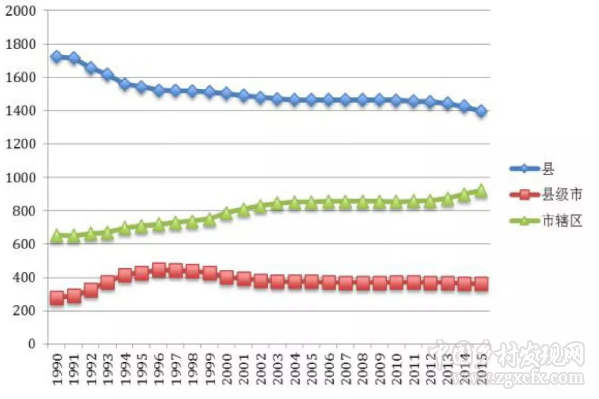

我国行政区划的调整经过了切块设市、整县改市、地市合并、撤县设市、撤县设区等阶段,县、县级市与市辖区三者的数量也随着政策的变化而增减。从总体上看,我国市辖区的数量不断上升,县的数量不断下降,而县级市的数量则先快速上升随后缓慢下降。

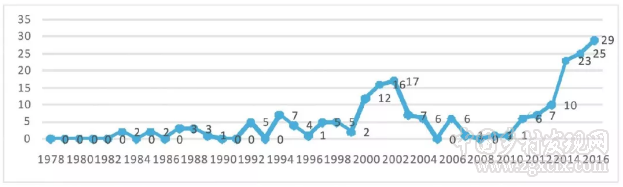

从时间和数量变化上看,改革开放至今,撤县设区的改革持续推进,但并非处于一直上升的过程,而是经历了几个由增长到回落的阶段。从图1可以看出,改革开放以来,撤县设区的实践在2000年左右迎来了第一波小高潮,在随后的三年里,撤县设区数量呈现爆发式增长态势,直至2003年回落走低;而另一个明显的节点在2011年,自该年起,撤县设区数量迎来了新一轮的爆发增长,且撤县设区的数量远远超过了2000年之后的第一波高潮。不难看出,2000年和2011年成为了整个撤县设区政策历程中的两个重要时间节点,那么,是何种政策原因导致了撤县设区数量的激增与周期性变化呢?

图1 1978-2016年我国撤县设区的数量变化

资料来源:根据中国行政区划网(http://www.xzqh.org)数据整理

图2 1990-2015年我国县、县级市、市辖区的数量变化

资料来源:根据中华人民共和国国家统计局(http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)数据整理

20世纪90年代初期,我国撤县设区的实践相对零散,主要原因是各地都在实行大规模的“撤县改市”政策,此时,我国的县级市数量不断增加(见图2),大多数县由此升级为县级市。此外,1993年的《政府工作报告》再次明确了“地市合并”的市管县体制,因此撤县设区的实践相对较少。直到第一个转折点前的1997年,撤县改市政策被中央叫停,县级市的数量开始趋于稳定并缓慢下降。面对大城市急待发展与扩张的冲动,撤县设区的政策选择很好地契合了这一需求,并成为大都市区发展的可行策略。由此,撤县设区的实践逐渐进入高峰期,但撤县设区在2002年达到最高点之后又开始下降,并在2008年前后近乎停滞。第二个转折点发生在2011年,此轮撤县设区的实践呈现出爆发式增长的态势。2009年,财政部在《关于推进省直接管理县财政改革的意见》中强调,改革的总体目标是在2012年底之前在除民族自治地区之外的省市地区进行全面的省直接管理县财政改革。官方统计数据也表明,在2010年下半年之前,全国已在27个省970个县推行了省直管县财政体制。财政省管县意味着县级财政由原来的市级管理转变为省级统筹,改革的初衷是为了“强县扩权”但事实上却极大地削弱了地级市的财政能力,由此,地级市在巨大的财政压力下引发了第二轮强大的撤县设区冲动。

(二)空间与强度变化

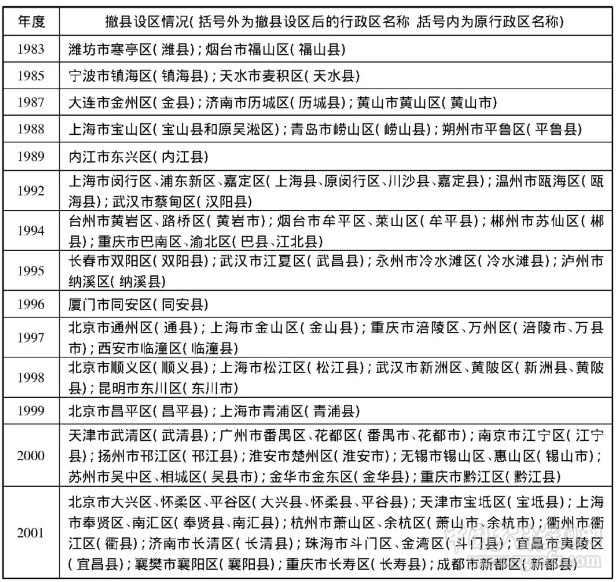

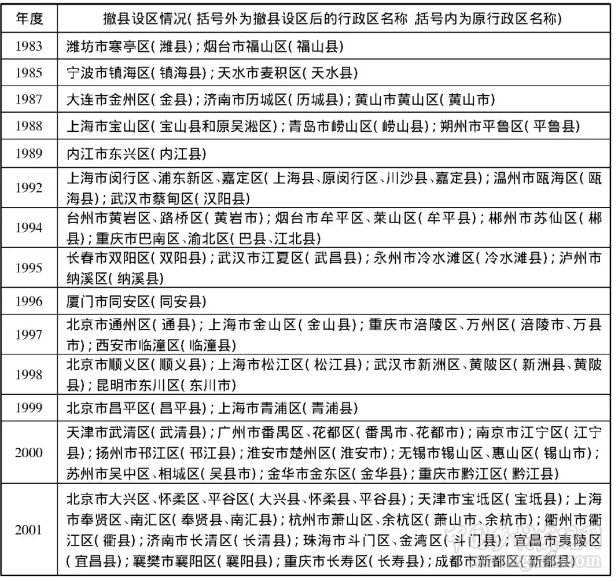

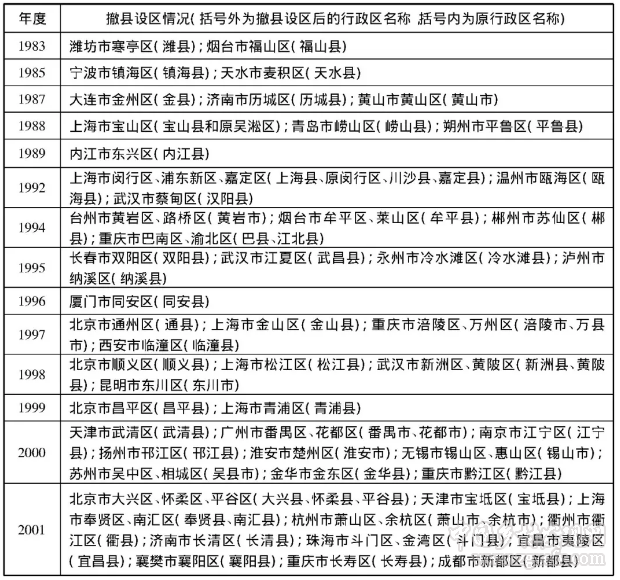

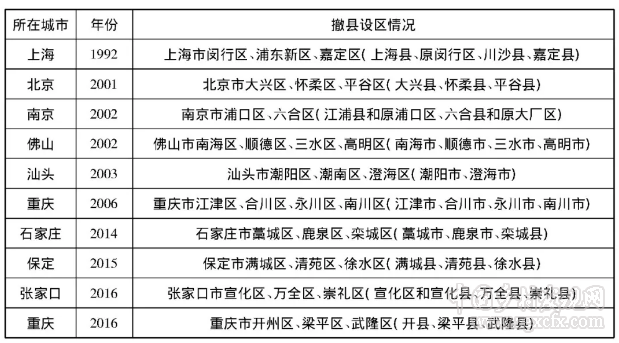

表3呈现了1978-2018年我国撤县设区的基本概貌。不难看出,在东、中、西部以及直辖市、副省级城市、省会城市乃至普通地级市,均有撤县设区的实践案例,这也从侧面说明我国城市化水平的整体提高。

表3 1978-2017年我国撤县设区概况

资料来源:根据中国行政区划网(http://www.xzqh.org)和中华人民共和国中央人民政府网(www.gov.cn)数据整理,部分资料的整理与核对参考了该文:殷洁,罗小龙:《从撤县设区到区界重组——我国区县级行政区划调整的新趋势》,载于《城市规划》2013年第6期。

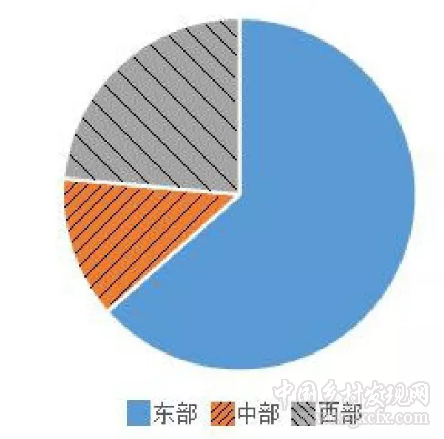

通过整理我国撤县设区的案例并将其按东、中、西部分类,可以发现,东部城市撤县设区的数量远高于西部与中部城市(如图3所示)。

图3撤县设区在东、中、西部地区分布

资料来源:根据中国行政区划网(http://www.xzqh.org)和中华人民共和国中央人民政府网(www.gov.cn)数据整理

而在撤县设区强度方面,相较于普通地级市,直辖市、副省级城市与省会城市的撤县设区更为频繁(见图4):

图4直辖市、副省级城市、省会城市撤县设区数量占总数比例

资料来源:根据中国行政区划网(http://www.xzqh.org)和中华人民共和国中央人民政府网(www.gov.cn)数据整理;未进行撤县设区的年份没有计入图中

如图4所示,从整体比例上看,直辖市、副省级城市与省会城市的撤县设区案例占到了很大比例,但总体趋势在趋于稳定并逐步缩小,这表明直辖市、副省级城市与省会城市撤县设区时间相对较早、强度较大,撤县设区的重心开始转向蓬勃发展的二、三线城市,特别是崛起中的普通地级市。这表明,经过40年的改革开放,我国城市化总体上突破了以大城市与中心城市为主的第一阶段,开始转向全面城市化与区域协调发展的深化阶段。

三、撤县设区的类型学分析:基于无辖县城市的比较

当前我国地市级政府总共有343个,包括303个地级市(含台湾省辖市)、0个自治州、7个地区和3个盟。与此同时,4个直辖市与2个特别行政区亦属于城市政区的范畴(虽然其级别相当于省级行政单位)。在这349个“地市行政区”中,随着撤县设区的推进,已有22个市完全没有下辖县级建制,成为了“无辖县城市”它们分别是:北京、天津、上海、广州、深圳、武汉、南京、厦门、珠海、佛山、海口、三亚、乌海、克拉玛依、鄂州、香港、澳门、东莞、中山、三沙、儋州、嘉峪关。可以将这22个市分为6类:

第一类:香港、澳门,共2个城市,这两个城市均系特别行政区。特别行政区的内部行政区划受《基本法》约束。当前,香港行政区划将香港特别行政区划分为18个区。澳门行政区划将澳门特别行政区划分为7个“堂区”,虽然特别行政区的行政区划体制与内地有异,但两地高度城市化的发展现状表明,特别行政区同样达到了“无辖县城市”的水准。

第二类:北京、天津、上海,共3个城市,这三个城市均为直辖市。直辖市的设置源于民国时期的《市组织法》,最初称作“院辖市”。将某一城市设置为直辖市,通常意味着这一城市在国内的政治、经济等领域有着特殊的地位与作用。北京、天津、上海作为新中国最早设置的三个直辖市,在国内的各大城市中,其城市化发展程度处于相对较高的水平。改革开放以来,北京、天津、上海的城市化水平得到了快速提升,随着2015年北京将密云县改为密云区,2016年天津将蓟县改为蓟州区,同年上海将崇明县改为崇明区,至此,北京、天津、上海均成为直辖市中的“无辖县城市”。

第三类:广州、深圳、武汉、南京、厦门,共5个城市,这五个城市均系副省级城市。其中广州、武汉、南京属于省会城市,同时也是该省的中心城市,深圳、厦门属于经济特区城市,同时也是该省的“双中心城市”之一。这类城市虽然在行政层级上仅次于京津沪三个直辖市,但它们也多是所在区域的经济中心城市,其城市化发展有着良好的历史基础与现实条件。这5个城市分别于上世纪90年代至本世纪初相继完成行政区划全域内的撤县设区:深圳于1992年撤销宝安县,设立宝安区和龙岗区;厦门于1997年撤销同安县,设立同安区;武汉于1998年撤销黄陂县、新洲县,设立黄陂区、新洲区;南京于2013年撤销溧水县、高淳县,设立溧水区、高淳区;广州于2014年撤销从化市、增城市,设立从化区、增城区。但相较于第二类城市,第三类城市受其行政级别与行政区面积的限制,发展仍不均衡,部分已撤县设区的郊区与主城区的融合程度较低,部分郊区的撤县设区因进程过快受到学术界与实务界的质疑,如厦门的同安、翔安(后由同安区析出),武汉的黄陂、新洲,南京的溧水、高淳,广州的从化、增城,这些远郊区与中心城区的联系过于松散,且上述远郊区中的部分地区城市化率仍较低。表4比较了这些远郊区下辖行政区划分布情况,从中明显看到,所选案例在完成撤县设区后,其下辖街道数(代表城市化水平较高)仅占下级行政区划总量的一半左右,远低于核心城区90%以上甚至100%的街道设置率。由此可见,第三类城市的真实城镇化水平仍有待提高,如何摆脱“设区”表象后的内生“不协调”,亟需这些远郊区作出进一步的探索,并积极与主城区进行规划、产业与人口的融合,真正推动作为区域中心性城市的所在副省级城市的一体化进程,并巩固其区域中心地位,进而发挥其辐射带动作用。

表4部分远郊区下辖行政区划分布情况

资料来源:作者根据官方网站数据整理并计算

第四类:珠海、佛山、海口、三亚,共4个城市,这四个城市均系泛珠三角地区的经济发达城市。与第三类城市不同,第四类城市在行政级别方面与普通地级市无异。作为普通地级市,上述4个城市之所以在城市化层面取得了较快的发展,离不开其所处的特殊地理环境。珠海与佛山位于粵港澳大湾区核心区。大湾区的8个核心城市——广州、深圳、香港、澳门、珠海、佛山、东莞、中山均已成为无辖县城市,表明珠三角作为大湾区的核心区,其经济发展、人口与产业集聚以及城市化都达到了较高水平。海口与三亚位于海南省,具有旅游城市的特征,其管辖面积小、经济发展水平较高,具备城市化及撤县设区的有利条件,因而成为了无辖县城市。总体而言,第四类城市代表着普通地级市在城市化过程中的发展方向,即走区域协同发展的连片城市化或第三产业等特色产业带动下的城市化道路。

第五类:乌海、克拉玛依、鄂州,共3个城市,这三个城市均系治理规模较小的城市,其面积分别为1754、7733、1594平方公里,人口分别为56.11万、45万、107.69万人,这些城市分设为3-4个市辖区。不难看出,第五类城市的面积与人口规模有限,相对于较大规模的普通地级市,其承载的农业功能有限,因而,可以相对集中地发展工业产业,且产业发展水平相对高于大面积的地级行政单位,由此,这类城市以其“小而精”成为了“无辖县城市”的一员。但需要注意的是,第五类城市的行政区划相对偏小,行政区划的设置需要兼顾管理幅度与管理成本的平衡。我国地级行政区划与县级行政区划的平均面积分别为28700平方公里与3367平方公里,即使考虑到新疆、西藏、青海、内蒙古等行政区划相对稀疏的特殊情况,第五类城市的行政区划面积仍然偏小。以鄂州为例,鄂州的人口、面积与二级行政区划数分别相当于湖北省地级行政区平均水平的23.72%、11.14%与37.86%,因此,第五类无辖县城市并不具有普遍意义上的代表性,对其行政区划的设置仍需进行系统性的再评估。

第六类:东莞、中山、三沙、儋州、嘉峪关,共5个城市,这五个城市实行市直管乡镇(街道)体制,不设市辖区,俗称“直筒子市”。这五个城市成为“无辖县城市”有着体制上的特殊性,属于行政区划设置的例外情况,在此不做过多讨论。但是,在有条件的地区探索市直管乡镇(街道)体制,这为第五类无辖县城市的体制转型提供了一种可供选择的方案。

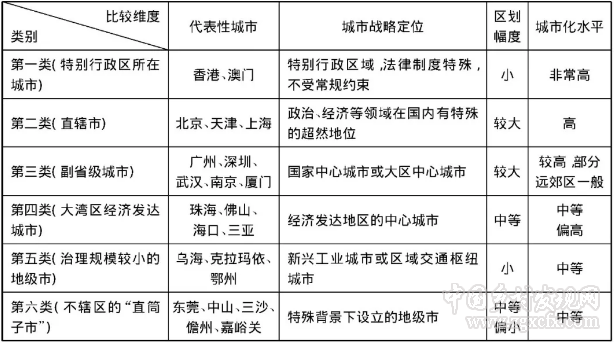

需要提及的是,济源、天门、仙桃、潜江这4个省管市是行政区划改革特殊时期的产物。它们的行政级别被确定为副地级,属于省直管,享有地级行政管理权限,其辖区规模介于县级市与地级市之间,与第五类城市规模相近,但不属于法律意义上“设区的市”的范畴,因此在这里亦不赘述。总体而言,这六类无辖县城市在城市战略定位、区划幅度、城市化水平等方面都有着显著的不同,表5对这六类城市进行了系统性的比较。

表5六类无辖县城市的比较

四、撤县设区的制度动因:基于县、县级市与市辖区的行政体制比较

通过对我国撤县设区的全貌加以梳理可以发现,相对于西部地区、经济后发地区或普通地级城市,东部地区、经济较为发达或高行政级别的城市更多地实现了撤县设区。近年来,撤县设区的实践呈现出加速趋势,部分城市甚至单次同时撤销多个县市(见表6)。因此,对撤县设区的制度性动因的分析便显得尤为必要。为了深入分析这一问题,有必要从体制层面加以比较,比较的核心则涉及县级行政单位的三种基本形式一县、县级市与市辖区。

表6单次撤县设区涉及3个及以上县(市、区)的城市

《中华人民共和国宪法》第三十条规定,我国行政区域划分为省、自治区、直辖市;省、自治区分为自治州、县、自治县、市;县、自治县分为乡、民族乡、镇;直辖市和较大的市分为区、县;自治州分为县、自治县、市。然而,随着工业化的发展与城市化步伐的加快,我国的行政区划也在经济社会发展的过程中不断进行着调整,县级市即产生于这样的背景之下。“市”作为城市型行政单位的基本单元,是世界范围内的通例。在“市”域范围内,非农业人口占比大,居民主要以从事第二产业与第三产业为主。伴随着城市郊区的不断扩大,市制也在发生着一系列的变化。为了区别于广域型行政建制,一些行政建制改为了其他的建制名,县级市就是如此。1979年,珠海、深圳、乐山最早采取了撤县设市的模式;1983年地级行政区划改革以后,撤县设市不断增加,县级市的数量不断增多。在新标准出台前,县级市的设立标准依旧参照《国务院批转民政部关于调整设市标准报告的通知》(国发〔1993〕38号),本文表2中对县级市的设立标准已有详细的梳理。

市辖区则是设置在城市地区的、与县同级别的城市基层行政建制,它同样也是城市的组成部分。地方组织法规定了市辖区在本行政区域内拥有经济、计划、城建、社会事务等行政管理权限,但实际上,区是城市不可分割的一部分,市辖区与该区所在的市“同城而治”市辖区所应承担的职责在很大程度上取决于市对区的需要,相对于市而言,市辖区只具有相对有限的独立性。地级市在社会经济发展决策等方面仍对市辖区有着制约,因此,县或县级市与市辖区相比,职权更加独立。但是从市辖区的设立标准与特性来看,与县或县级市相比,市辖区是城市的核心组成部分和区域发展中心,居民主要为城镇人口,城市化水平较高,经济相对发达,人口密度相对较高,第三产业占比较高。

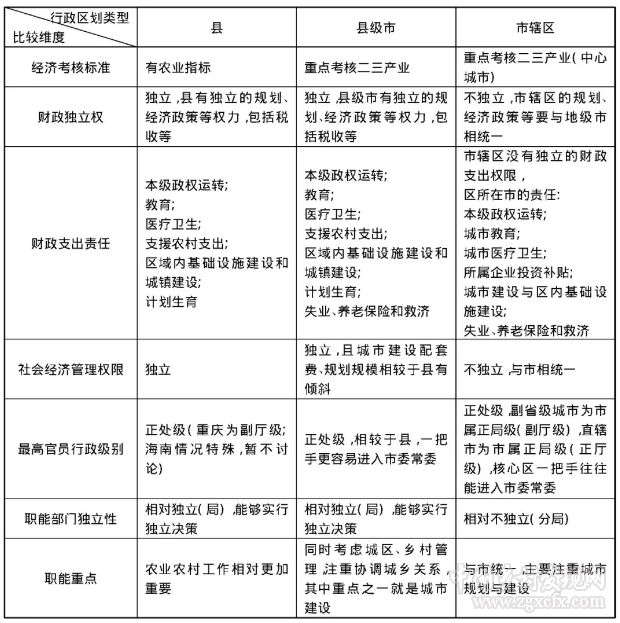

结合县、县级市与市辖区的设立标准,以及宪法、地方组织法等规定,可以从经济考核标准、财政独立权、财政支出责任、社会经济管理权限、最高官员行政级别、职能部门独立性与职能重点等维度对三者进行比较(见表7)。

表7县、县级市、市辖区的横向比较

从表7不难看出,县、县级市与市辖区除了有着设立标准上的差异以及设立标准所体现出的城市化水平等方面的基础差异外,在官员绩效重点考核标准、职能重点、职能部门独立性、财政独立权、土地审批权、社会经济管理权限等方面有着明显的差异。

一是产业结构方面。县、县级市、市辖区的设立标准,涉及到人口职业、产业结构、基础设施建设等城市化水平指标,不同程度的城市化水平也意味着县、县级市、市辖区的职能重点存在差异。县的城市化水平在三者中最低,农业人口占比大,第一产业占比大,职能重点在乡村,经济发展和考核的重点也在第一产业。设立县级市需要县的发展达到一定标准,所以,相较于县,县级市的城市化进程更快,经济发展水平更高,需要同时考虑城区、乡村管理,注重协调城乡关系,同时兼顾三次产业的综合考核,但重点侧重于二三产业。市辖区作为市的一部分,城市化水平最高,职能重点在城市规划建设等方面,经济考核重点基本聚焦于二三产业。

二是财政方面。我国在宪法中明确规定了县级以上地方各级人民政府依照法律规定所拥有的权限,加上目前普遍实行的省直管县财政体制,县财政不经过市而由省直接管理,因此,县与县级市都具有较为独立的财政权。而市辖区作为市的组成部分,区级财政自然也属于市财政的组成部分,所以,市辖区的财政权并不独立。财政方面的差异还体现在不同层级政府财政支出责任不同方面,县级市与县的财政支出责任相似,但县级市比县多了负责社会保险救济方面的内容;而区相较于县和县级市并没有独立的财政支出权限,但作为市的组成部分,与市一致,支出责任少了农村建设部分,主要集中于城市管理建设方面,这也侧面反映了县、县级市与市辖区之间职能重点和发展方向的差异。

三是管理权限方面。包括社会经济管理权限、土地规划利用、决策权等方面,这是由我国行政区划层级决定的。如《中华人民共和国土地管理法》第三章土地利用总体规划中,就明确指出了下级土地利用总体规划应该根据上一级土地利用总体规划编制,这也就是说地方政府用地必须参照上一级政府作出的规划和标准,包括上一级政府对建设用地、耕地保有量确定的控制指标等。由于省直管县改革的推广,县、县级市大多直接受到省管理控制,而市辖区则顺应市的统一规划,缺少自主发展的权力。

五、回顾与思考:改革开放40年撤县设区的得失与反思

回顾改革开放以来的撤县设区实践,总体上,撤县设区推动了中国城市化的快速发展,但与此同时,也应对撤县设区的发展历程进行反思,对如何实现撤县设区、城市化及区域的长远协同发展间的有机平衡,仍需在理论与实践层面加以进一步探索。

(一)撤县设区与城市化应相互良性促进,并兼顾极化效应与扩散效应的平衡

改革开放以来,中国经济经历了40年高速平稳的增长,这一“中国奇迹”在学理层面有着诸多的解释,但城市化、地方政府竞争与财政三者间的相互促进机制,无疑是推动中国经济高速发展的重要引擎。合理的撤县设区与城镇化有着相互促进的协同功能:一方面,合理的撤县设区有助于将城市在自然拓展过程中遇到的行政体制边界外的资源整合起来,通过打破县(市)与中心城市之间的行政壁垒,使大城市向外拓展中的城市化进程呈现出由中心向周边的自然延伸,从而避免中心城市与近郊“各自为政”的发展弊端,有利于大城市区域规划的协调统一,相关的案例如广州番禺及杭州余杭、萧山等地的撤县设区;另一方面,城镇化的快速发展推动了城市周边郊区及所辖县市与主城区的融合,大城市近郊县市在与大城市产业融合的过程中,受制于行政体制的差异,无法与主城区进行深度融合,而撤县设区则有利于大城市整体格局的构建,相关的撤县设区案例如成都的郫县、双流两地。无论是通过撤县设区推动城市化,抑或是以城市化带动撤县设区,本质上都是行政体制与经济社会自然发展之间的协调与平衡;但需要注意的是,撤县设区既不应过分超前于城市化进程,亦不可过分落后于城市化进程。前者案例如萍乡市的上栗、芦溪二县,在1971年两地明确设区后,又于1997年由国务院批准撤区设县,两地至今仍保留1997年后退回的“县”建制。相较于东部地区的撤县设区案例,上栗与芦溪的撤县设区进程显然在当时的环境下过于超前,设区后的行政区划无法承载中心城市的发展,故而又出现逆向的回潮;而后者如长沙市的长沙县,长沙县紧邻长沙市区,有着良好的工业产业基础,但目前的行政体制依然是县的建制,在一定程度上限制了长沙县与长沙市区的有机融合,因而有必要加快其撤县设区进程。以上两个案例表明,在撤县设区与城市化之间维持相互促进的平衡,充分发挥撤县设区的制度促进与保障作用,才能够更好更快地推动我国城市化发展的进程。

与此同时,撤县设区与城市化需要同时兼顾极化效应与扩散效应的平衡。一般而言,在城市化进程中,中心城市都会经历先极化效应后扩散效应的阶段,即首先汲取周边县市区的资源进入中心城市,待中心城市发展壮大后,反哺周边县市进而实现全省的协调发展。因此,在城市化发展的初期,通过必要的撤县设区促进中心城市的壮大,有利于中心城市在第—轮竞争中赢得先机,率先跻身大城市乃至特大城市行列,从而使其有能力承接来自发达地区的产业转移,并建构完整的产业体系;而在第一阶段完成后,则应限制中心城市进一步扩张的冲动,促使中心城市由“吸血式发展”转向“输血式发展”以其扩散效应推动整个区域协调发展。通过城市化发展不同阶段的体制机制配置,发挥不同区域政策的各自优势,有利于区域发展的高速、协调与可持续。

(二)通过撤县设区与区域一体化提高中心城市首位度,有利于区域整体长远发展

撤县设区的目的在于通过拓展中心城市腹地,进而使中心城市摆脱既有行政区划的羁绊,使城市依据其人口、资源、产业的发展趋势加以自然延伸并打造区域增长极。1939年,马克•杰斐逊(M.Jefferson)提出了“城市首位律”(Law of the Primate City),他认为,一个国家(或一个省级行政单位)的“首位城市”往往比第二位城市要大得多,首位城市对于整个国家民族的职能、情感与发展具有重要意义。城市的首位度在一定程度上衡量了城市化在最大城市的集中程度般而言,城市首位度的计算指标为S=P1/P2,其中S表示最大城市的首位度,P1为最大城市的人口或GDP规模,P2为第二大城市的人口或GDP规模。在我国省会城市中,成都(6.4)、武汉(3.2)为省内GDP首位度最高的两个城市,与郑州(2.08)和济南(0.66)有着显著的差异。成都和武汉作为高首位度城市,其市辖区面积亦相对较大,分别达到了3600平方公里与8494平方公里(武汉为无辖县城市),而郑州和济南的市辖区面积相对较小,分别为1076平方公里与6122.42平方公里(其中章丘、济阳分别于2016年与2018年撤县设区,扣除两个区后的面积为3303.98平方公里)。不难发现,以成都和武汉为代表的高首位度城市,在吸引东部发达地区产业转移、做大做强中心城市方面,相较于低首位度的省会城市有着更强的竞争优势。撤县设区有助于提升市辖区的面积、人口与经济规模,进而在做大做强省域中心城市的基础上,有利于其“跳跃式”承接发达地区的产业、资金与技术,进而使相对后发地区的省会或经济中心城市快速完成极化效应阶段的积累,并顺利转入扩散效应阶段。但需要注意的是,提升中心城市的首位度不应以盲目的“数字扩张”为评判依据,否则将使撤县设区沦为“工具化”的政策手段。

(三)撤县设区是城市化发展的重要工具,但需防止其被工具化使用

虽然构建以城市为中心的行政格局15特别是突出强化特大城市的复合中心地位,是当前城市化发展与区域政策的主流趋势与选择,但是,城市化的目的在于建构更加美好宜居、集约高效、促进人与生态可持续发展的城市人居系统。撤县设区作为城市化过程中的重要工具,对促进城镇化的有序发展有着重要的作用,但这并不意味着撤县设区可以被“工具化”。部分城市为应对来自其他城市的竞争,以撤县设区为工具,对县域经济采取“市卡县”“市刮县”“市吃县”16的手段,造成了不必要的“极化效应”。通过撤县设区,市域财政对县(区)域财政的汲取能力大幅提高,部分撤县设区地区县(区)域经济与财政发展相较于改革前倒退的现象表明,部分城市的财政扩张冲动与横向竞争压力,通过“撤县设区”的手段,反而造成了区域发展的不平衡,进而影响了整个大都市区的长远发展。因此,城市决策者需要明确,撤县设区仅仅是可供选择的一项政策工具,而绝非推进快速城镇化的“灵丹妙药”撤县设区的工具化无疑是“饮鸩止渴”。

(四)遏制大城市“摊大饼”冲动,建设集约式的城市化发展模式

撤县设区往往伴随着城市扩张的过程,有学者形象地将城市建设围绕着一个核心,以同心圆的方式不断向外扩张的盲目无序扩张状态比喻为“摊大饼”模式(spread pie)。由于行政区划的天然属性,使得中心城市向外扩张的冲动必然地伴随着由近郊区向远郊区逐步“撤县设区”的过程。因此,适度控制大城市撤县设区的幅度与节奏,将为有效控制大城市“摊大饼”式扩张并推动城市集约化发展起到重要的制度保障作用。城市化大致存在着三种不同的发展思路是以中心城市为基础,不断向周边延伸,以“摊大饼”的模式加以扩张,其优点是可以快速打造区域中心城市,有利于承接产业转移与招商引资,但缺点是带来一系列“大城市病”导致城市通勤成本上升,进而造成事实上的资源浪费与环境破坏,这种思路比较典型的案例是北京与成都。二是着力发展小城镇,以自由市场竞争的方式推动小城镇的人口增长、产业升级与区域建设,从而实现区域性的整体城镇化。其优点是可以规避“大城市病”提高城市自身运行的系统性效率,但缺点是无法打造区域性的大城市,在这种模式下,缺乏具有区域乃至全国影响力的核心城市,将不利于中心城市竞争力的形成,这种思路比较典型的案例是山东。三是城市化的跳跃式发展模式,这种模式与“摊大饼”模式的区别在于:“摊大饼”模式在城市化发展过程中,往往是基于城市中心所形成的一系列“同心圆”向外同步推进,而“跳跃式”发展模式,虽然总体上遵循城市蔓延的一般规律,但在蔓延过程中,城市往往选择成本最低且最为便捷的方式加以展开,因此“跳跃式”发展模式的一大特点便是诸多“城中村”现象的形成。广州、深圳均采取了这种发展模式。这种模式的优点在于可以快速完成城市化与城市规模扩张,但其缺点也很明显“城中村”所引发的系列社会问题已经成为城市管理者面临的重要议题,而城市化后期对城中村的改造工作也面临着更高的成本。对比上述三种发展模式,可以看出,不同的城市化发展模式各有其优缺点,不可一概而论,但结合我国的具体国情,走集约化的城市发展模式将成为未来的最优政策选择。撤县设区是对小城镇均匀发展模式的消解以及“摊大饼”模式的建构的过程,总体上与城市发展集约化的趋势存在着内在的张力,需通过科学的城市规划确定大城市发展的边界,进而推动我国城镇化的有序、集约、高效发展。

参考文献:略

作者系深圳大学城市治理研究院助理教授

中国乡村发现网转自:《地方治理研究》2019年01期

(扫一扫,更多精彩内容!)