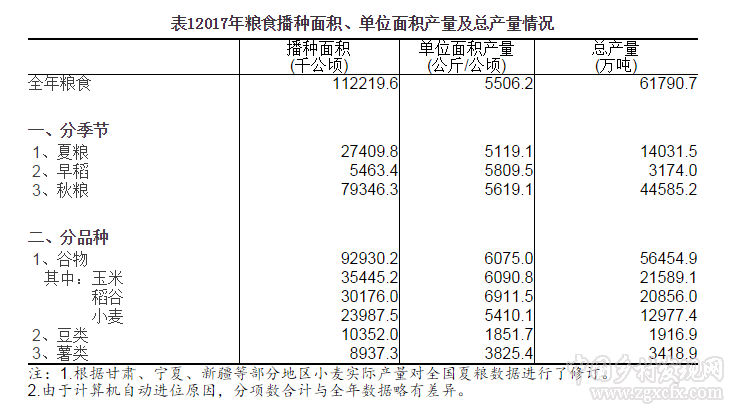

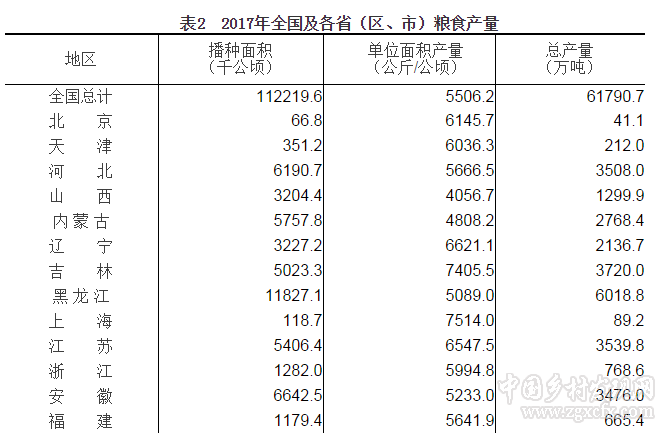

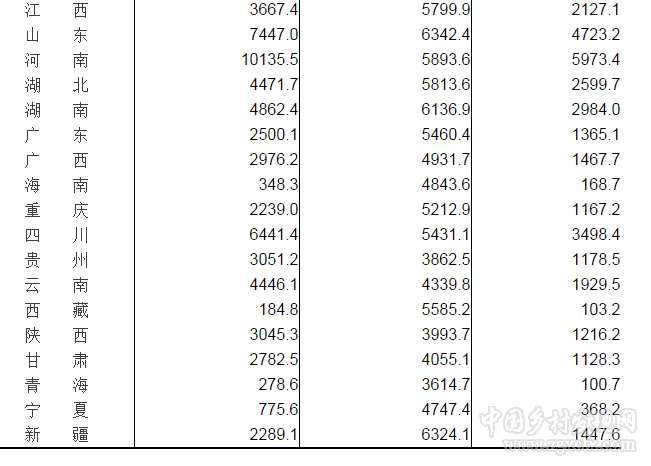

根据国家统计局对全国31个省(区、市)抽样调查和农业生产经营单位的全面统计,2017年全国粮食播种面积、单位面积产量、粮食总产量如下:

一、全国粮食播种面积112220千公顷(168329万亩),比2016年减少815千公顷(1222万亩),下降0.7%。其中谷物[1]播种面积92930千公顷(139395万亩),比2016年减少1464千公顷(2196万亩),下降1.6%。

二、全国粮食单位面积产量5506公斤/公顷(367公斤/亩),比2016年增加54公斤/公顷(3.6公斤/亩),增长1.0%。其中谷物单位面积产量6075公斤/公顷(405公斤/亩),比2016年增加85公斤/公顷(5.7公斤/亩),增长1.4%。

三、全国粮食总产量61791万吨(12358亿斤),比2016年增加166万吨(33亿斤),增长0.3%。其中谷物产量56455万吨(11291亿斤),比2016年减少83万吨(17亿斤),减少0.1%。

国家统计局

2017年12月8日

注:[1]谷物主要包括玉米、稻谷、小麦、大麦、高粱、荞麦、燕麦等。

关于粮食产量调查制度和方法的说明

全国粮食总产量为31个省(区、市)夏粮、早稻和秋粮产量的总和。

(一)调查方法

粮食产量统计调查采取主要品种抽样调查、小品种全面统计相结合的方法,调查对象包括地块和经营单位。国家统计局各调查总队负责地块的抽样调查工作,各省(区、市)统计局负责农业生产经营单位的全面统计工作。

抽样调查的主要粮食品种有稻谷、小麦和玉米等,通过以省为总体抽选具有代表性的村民小组和地块开展调查。播种面积调查是在调查时点上对样本地块内所有农作物进行清查,推算主要粮食作物的播种面积。单位面积产量调查通过采用实割实测的方法,推算各主要粮食品种的单位面积产量。播种面积与单位面积产量相乘得到总产量。

(二)调查样本

目前以省为总体的粮食产量抽样调查在国家调查县(市)中开展。全国共抽取约8000个样本村、2万多个样方地块开展播种面积抽样调查,每个样方地块面积约60亩。由国家统计局各基层调查队调查人员和辅助调查员开展调查,各省级调查总队根据调查基础数据推算得出省级粮食播种面积。

粮食单位面积产量抽样调查在国家调查县(市)抽取的面积调查地块中进行,全国共抽取5000多个样本村、近3万个自然地块,每个自然地块中再按照要求抽选3-5个10平方尺的小样方,通过对样方内粮食作物进行实割实测,推算得出全省某粮食作物平均单产水平。

(三)测产方法

主要粮食品种单位面积产量调查采用实割实测的方法取得。按照《农产量抽样调查制度》,在粮食作物收获前,各调查村中的基层调查员在播种面积调查样本的基础上对相应粮食品种种植地块逐块进行踏田估产、排队,抽选一定数量样本地块做出标记;待收获时各县级调查员或者辅助调查员在抽中样本地块上进行放样,割取样本,再通过脱粒、晾晒、测水杂、称重、核定割拉打损失等环节,计算出地块单产。国家统计局各调查总队根据抽中样本地块单产推算全省(区、市)平均单位面积产量。

来源:国家统计局发布时间:2017-12-08

2017年全国粮食在种植结构调整优化基础上再获丰收

——国家统计局农村司首席统计师侯锐解读粮食生产情况

国家统计局公布的全国粮食生产数据显示,2017年全国粮食总产量12358亿斤,比2016年增加33亿斤,增长0.3%。粮食生产再获丰收,属历史上第二高产年。其中玉米4318亿斤、减少73亿斤,下降1.7%;稻谷4171亿斤、增加30亿斤,增长0.7%;小麦2595亿斤、增加19亿斤,增长0.7%;其他粮食作物1274亿斤、增加58亿斤,增长4.8%。

一、农业种植结构调整优化,粮食播种面积减少

2017年,各地认真贯彻中央1号文件精神,深入推进农业供给侧结构性改革,按照“藏粮于地、藏粮于技”的发展思路,主动调整农业种植结构,加快优化区域布局,在主要口粮作物稻谷、小麦播种面积保持基本稳定的基础上,调减库存较多的玉米种植,特别是在玉米非优势产区“镰刀弯”地区大幅度调减玉米播种面积,实行“粮改饲”、“粮改豆”,增加杂粮和豆类的播种面积;进一步扩大花生、中草药材等非粮作物面积,农业种植结构更加优化。初步统计,2017年全国粮食播种面积16.83亿亩,比2016年减少1222万亩,下降0.7%。

(一)谷物播种面积减少2196万亩,主要是玉米播种面积减少较多。2017年,全国谷物播种面积13.94亿亩,较上年减少2196万亩,下降1.6%;其中玉米5.32亿亩,比上年减少1984万亩,下降3.6%;稻谷4.53亿亩,与上年基本持平;小麦3.60亿亩,比上年减少299万亩,下降0.8%。

(二)豆类播种面积增加,薯类面积稳定。2017年,全国豆类播种面积1.55亿亩,比上年增加978万亩,增长6.7%。其中大豆播种面积1.17亿亩,比上年增加871万亩,增长8.1%;其他杂豆播种面积增加107万亩,增长2.9%。薯类播种面积1.34亿亩,比上年略减5万亩。

二、气候条件好,生产措施得力,粮食单产水平增加

2017年,全国粮食作物平均单产367公斤/亩,比2016年增加3.6公斤/亩,增长1.0%。粮食单产增加是多种因素综合作用的结果。

(一)农业气候较为有利。秋粮生长前期,全国大部农区光热充足,降水充沛,有利于秋收作物的生长发育和产量形成。北方农区春播以后,气温回升快,除局部地区一段时间发生旱情,多数地区降水次数多,降水量接近常年同期,土壤墒情适宜,有利于一季稻、玉米和大豆的生长发育。南方大部分农区降水较多,库塘蓄水比较充足,对保障稻田用水和旱粮作物健康成熟有利。9月期间,全国大部分农区气温偏高,光温适宜,有利于秋收粮食作物的灌浆成熟和收晒。整体来看,气候因素有利于秋粮单产提高。

(二)自然灾害较轻,抗灾救灾得力。春末夏初,虽然东北部分地区出现旱情,南方部分地区发生洪涝,但各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院关于防汛抗旱工作的决策部署,最大程度减轻了灾害损失。总体来看,2017年全国农业气象灾害轻于上年。据国家减灾委统计,今年1-9月份,全国农作物受灾面积2.7亿亩,比上年同期减少1.1亿亩,下降29%;绝收面积3125万亩,比上年同期减少2976万亩,下降49%。

(三)加强技术推广和田间管理,农业综合生产能力进一步提高。2017年,各地在加快种植业结构调整的同时,不放松粮食生产,积极推进统一供种、统一耕种、统一田间管理和统一病虫害防治的增产模式,强化田间管理和技术指导服务,开展测土配方施肥,实现小麦“一喷三防”全覆盖,大力推广水稻智能催芽、大棚育秧、深松整地、侧深施肥等增产技术措施,为粮食稳产增产奠定良好基础。

全年粮食产量在高产作物大幅调减等情况下,依然实现小幅增产,取得历史上第二个高产年,来之不易,尤其是库存较多的玉米继续调减,市场缺口较大的大豆及小品种继续增加,充分说明农业供给侧结构性改革取得积极成效。

中国乡村发现网转自:国家统计局网站 2017-12-08

(扫一扫,更多精彩内容!)