——以模范村山西贾家庄为例

摘要:新中国建立后,国家在制度建设的同时,也通过自上而下的方式对传统农业进行改造。山西省汾阳县贾家庄在国家开展推广农业技术过程中,因地制宜、自力更生地发展了农业机械化生产,并在1965年被树立为全国农业机械化的十杆标杆旗帜之一。机械化推动了贾家庄的农业生产,促进粮食产量增长,并使贾家庄形成多种经营的生产格局。作为全国的先进单位,农业生产机械化还成为突破贾家庄传统社会因素的有力手段,在生活、组织等方面对传统乡村社会进行了重构,形成了“机械化”的贾家庄乡村社会。

关键词:集体化;农业机械化;乡村社会;贾家庄

新中国成立后,国家百废待兴,其政治、经济、文化等都面临着多方面的改造与重新构建,而这一过程中也触发了整个社会多个面相的变迁。在广大农村地区,土地改革完成后,大多数地区的农业生产仍然沿袭传统的耕作方式。在这种情况下,国家采取“两条腿走路”的方式来改变原有的生产方式,即通过传统农具改造与实施半机械化同时并举的措施促进农业生产。1958年3月中央成都会议指出:

“我们这样的大国不可能实现全部机械化,手工业和机械化是对立的统一。改良农具运动是迅速有效的,现在有创造,将来还有创造,机械化和改良农具是对立的统一,要同时进行,这是群众运动,群众性的创造无穷无尽,我们要发现和大力推广。”1368此次会议还通过了《中共中央关于农业机械化问题的意见》,要求全国各地普遍积极推广农具改革运动。与“机械化和改良农具”应用所伴生的是新中国农村新型社会关系的建立,“我们不但正在进行关于社会制度方面的由私有制到公有制的革命,而且正在进行技术方面的由手工业生产到大规模现代化机器生产的革命,而这两种革命是结合在一起的。”

农业机械化这一现代化的生产技术与农村社会发展息息相关,学界现有关于集体化时期农业机械化研究,多基于宏观角度进行解读,而对技术与社会制度变化的则关注偏少。现有学术成果主要集中在以下几个方面的研究。“通过集体化时期的农业机械化实践,探讨农业机械化的实践成果。”“农民使用农具的相关习俗与乡村社会的民众之间、集体化时期政府与民众之间的一系列权力关系。”“随着技术不断发展,所触发的农家经济以及与农村社会多元化的变化。阐述了农民对于新技术的应用,不仅仅是一种经济现象,也是一种社会及文化现象。”“围绕制度变革、技术改进分析建国初农村经济发展和农家生活的社会变迁,探讨这一时期国家与农村,国家与农民以及城市与农村的关系等。”综上可见,以微观视角对农业机械化与乡村社会变迁研究还很少。因此,本文以集体化时期农业机械化模范村山西省贾家庄为切入点,力求探讨这一技术与乡村社会变迁之间的关系。

山西省汾阳县贾家庄是集体化时期山西省的模范村。早在新中国成立初期该村就积极进行农具改良与机械改革,并于1954年被列为山西省合作社十个试点之一。人民公社时期,贾家庄全面组织集体经济,发展多种经营,充分利用人力、资源等条件,增加集体的收入和资金积累,通过自力更生、艰苦奋斗,进行农田基本建设,实现农业机械化。“1965年被誉为全国农业机械化的十杆旗帜之一。当年粮食作物亩产量由解放前1947年的40公斤提高到408公斤,农、林、牧、副业总收入达42万元。”

一、自然环境与农业技术选择

贾家庄位于山西省汾阳市城北4公里处,东临汾河,西望吕梁山,全村总面积4.2平方公里。据清代《汾阳县志》载:“城北八里贾家庄,平地渟渊湛澹,池圜闷如壁,其脉漫衍,无湍激声,故名。旁地多沃缛,穿引艺稻池上建昭济圣母祠。近池产九节蒲水葱、剪刀草、芊锦绿。”由于贾家庄地势低洼,土地积水严重导致碱涝肆虐。解放初期的土地状况普查显示,“下湿地、盐碱地占贾家庄土地面积的23.3%,白毛碱、湿阴碱、黑油碱、淤漫碱地占到23.3%,碱荒滩占9.3%。”贾家庄的盐碱地盐分含量高、碱质属性大导致土壤腐殖质淋失严重,土壤有机结构遭到破坏,盐碱地地表之下碱性十分坚实,对农作物生长有着相当大的危害作用,严重时可导致植物萎蔫、中毒或烂根死亡。当地民谣对贾家庄自然环境的描述是:“村西湿泽村东干,村南村北碱荒滩,村中倒有三件宝,蛤蟆、苦菜、芦苇草。”

在传统农业生产条件下,贾家庄人通过挖沟排水,种植高粱、棉花、玉米等抗碱耐旱涝作物,采取秋耕不耙、春季浅耕、播前重浇压碱、苗期浅浇等祖辈在生产中积累的经验来进行盐碱地改良。但囿于农业技术的局限,农民使用的农具简单,且数量极少,导致贾家庄盐碱地在传统的农业生产条件之下无法得到改良与治理。同时,由于农户普遍单独生产经营,家庭经济规模小、力量弱,无力进行大规模的治碱工程,即使是具有一定经济实力的地主对盐碱地也是“退避三舍”。1948年解放之后土地统计资料显示,贾家庄4083亩耕地中非碱地944亩,地主、富农就占有850亩,占有95%非碱耕地。面对大面积的盐碱地,当时的贾家庄村民有一种基本认识:“靠着这些烂盐碱地,永远也翻不了身,想翻身得离开这穷地方。”“碱是老天留下的,人有多大本事,还敢和天斗?”“想发财,做买卖。做买卖是早上栽树晚上就能歇荫凉。”解放前,贾家庄农业生产面临着“春天白生生,秋天水汪汪;下种不长苗,长苗不收粮。”“蛤蟆叫,蚊子咬,不长庄稼只长草。”整个村庄粮食平均亩产仅有七、八十斤,致使“贫穷”成为贾家庄的代名词。

通过表1可看出,贾家庄贫雇农人均占有土地仅2.96亩(其中多数是盐碱地)。因此,大多数人处于贫困状态。当时具体情况是,全村170多户贫雇农大都是给地主富农扛长工、打短工维持生活,有120户贫雇农卖过儿女140余人,有43户讨过饭。

1948年全村粮食总产量为219 000斤,地主富农就占有127 500斤,占到58%。地主、富农每人平均2125斤粮食,而贫苦农民平均136斤粮食瑏瑠。当地民谣对贾家庄生活的写照是:“有女不嫁贾家庄,嫁到贾庄受凄惶;烂塌灶破瓦层,炕上躺的病婆娘;生疮害疥打摆子,辈辈过不上好时光。”

二、集体化制度与农业技术选择

新中国建立后,政府基于农民个体生产的现状和国家经济发展的需要,提倡将农民“组织起来”发展农业互助合作,引导农民走上共向富裕的道路,改变农业的落后面貌。从互助组到人民公社制度的确立是土地改革以后恢复和发展农业生产的重要措施。

贾家庄党支部书记贾焕星与张玉瑞等8户人家于1950年3月正式成立了贾家庄第一个互助组。

1951年互助组的粮食平均亩产180斤,比个体农户的平均亩产提高38.5%。人均收入超过当地中农生活水平。1952年春耕开始,贾家庄全村的26个变工组经过自愿组合、整顿重组后形成17个互助组,参加互助组的农户占全村农户78.4%,其中包括全村劳力的64.2%、牲畜的61.3%、耕地的65.7%。互助组的成立使得各个家庭之间的农具得到互相补充,同时又可以积集体之力购买牲畜、大型农具、新式农具,使得农业生产水平得以提高。从1955年10月开始,山西的农业合作化运动发展迅速,1956年农历正月贾家庄的星光初级社和土地相邻的陈家庄的晨光初级社、太平村的旭光初级社以及董寺村的春光初级社联合起来成立“海燕高级农业生产合作社”。在土地规模扩大后,贾家庄人迫切希望解决农业生产与自然环境之间的矛盾。与此同时,国家为适应农业合作化运动发展的需要,在1956年制定的《全国农业发展纲要》(草案)中提出:“农业生产合作社应当积极进行改良土壤的工作,用各种办法把贫瘠的土地变为肥沃的田野。”在1957年颁布的《全国农业发展纲要》(修正草案)中第12条指出:“合作社和国营农场都应当积极改良和利用盐碱地、瘠薄的红土壤地、低洼地、砂地和其他各种瘠薄的土地,注意防止土地的盐碱化。”从贾家庄的实际情况来看,改良大面积的盐碱滩地成为了解决农业生产发展的关键。

新制度的建立打破了传统生产方式的局限,集体的力量为改变贾家庄的农业生产条件提供了可能。但有些老百姓认为盐碱地是自然造化,根本无法改变。为了让群众统一认识,贾家庄农业技术能手宋树勋等人选取了一块最难治理的二分湿阴碱地作为试验田(一分种高粱,一分种棉花),通过起高垫底的办法结合多施肥、早锄、勤锄等措施改治成功,收获35斤高粱,3斤7两皮棉,当时群众把这二分地称之为“思想田”。随着改碱工程逐步扩大,老百姓中再次出现了不同的声音。“治碱地,只能摆个样样叫人看,要想把全贾家庄的几千亩碱地都改造过来,怕有二三十年也搞不完。”这些话语反映出贾家庄改碱的关键问题,改治碱地必须投入大量人力和畜力,而这与农业生产是相互矛盾的。

1956年,山西省政府为促进高级社进一步发展,在贾家庄设立了拖拉机站,并且为其配置2辆拖拉机。拖拉机的使用不仅使贾家庄的机耕面积扩大,而且也使得耕作时间缩短。这样的效率使群众认识到农业机械的使用可以缓解劳动力紧张的局面。在面对改碱与劳力相矛盾的情况之下,贾家庄群众把目光转向了发展农业机械,决定“向工具要劳力”。他们按照先易后难的原则,着重抓节约劳力最多、增产效果最大的工具进行改革。“如过去用手剥玉米每人每天只能剥200多斤,张贵义创造了玉米擦板使得效率提高了十倍;为了改变群众靠扁担从田地运输粮食的现实情况,张万福自己创造了木轮车。铁匠宋永信、木匠李玉清等人成立工具改革小组,他们把原来的旧耘锄增加了两个锄齿,变为三齿耘锄,提高工效一倍半;接着又改制追肥耧,并使锄耧结合,一锄两用,提高工效五十倍,陆续又改制了三齿耘锄、清粮风车和木制脱粒机。”

随着这些改良农业机械投入使用,贾家庄在农业生产中节省了大批的劳力和畜力。以1964年为例,使用脱粒机打小麦,每天可脱粒15000斤,一天即可节省20个全劳力和8个畜力。在1964年全大队共有脱粒机12部,8天就可以全部完成脱粒工作,并且由车拉代替肩挑,电动代替人畜拉水车、碾米、磨面等,每年节省的33491个人工、7246个畜工全部投入到改碱工程之中,每年平均可改良碱地250多亩。从1954年贾家庄改碱开始到1965年,他们通过与改革工具相结合以及挖渠排水、铺沙改碱、增施肥料等方法,先后投工12万之多,移动土方42万多立方米,彻底根治碱地2650多亩(包括后并入的陈家庄、太平村、董寺村的盐碱地)。

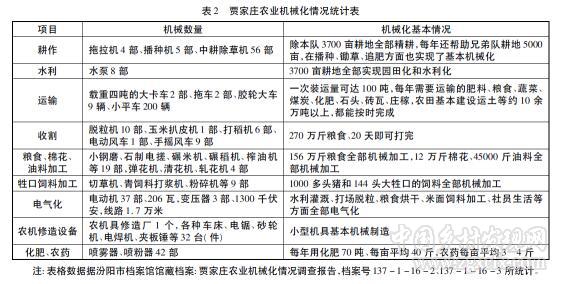

三、自力更生的农业机械化

在贾家庄开展农业机械化工作之后,新的问题再次出现,那就是农业机械化是依靠国家还是自力更生。围绕这个问题,贾家庄开展了“依靠谁来搞机械化”的问题讨论。在讨论中有的群众认为:“咱是先进队,国家一定支援咱们机器,何必着急。”有人说:“土脑袋还能搞机器。”还有人认为:“一无机器,二无技术更无钱购买,要想机械化,就得向国家要钱要机器。”但有些群众对于此事并不认可,“路子要靠自己走,世上无难事,只要有恒心,要实现农业生产全面连续增产,一定要大搞工具改革。”农业生产技术是农村社会发展的一个重要内容。农业技术的改进能够促使整个社会系统发生变化,而这一变化一旦开始,无论是外力作用还是内力作用,它都会变为自身固有动力。就贾家庄农业机械化而言,从1956年贾家庄设立拖拉机站开始,本地人才与机械设备的缺乏成为阻碍农业生产发展的一个严重问题。例如,拖拉机手缺乏、机器坏了没有配件等。在国家计划体制下,如何突破这一瓶颈,贾家庄采取了三种办法。一是请进来,先后从太原青年技校和多种作坊请来师傅6人,边生产边传艺。二是派有文化的人出去学习技术。如1961年为了改制脱粒机,先后派出68人到太原、榆次和太谷等地参观了7种脱粒机,最终经过104次的反复试验改制成适合自己使用的工具。三是开展师带徒、老带新方式扩大技术队伍。贾家庄先后共培养出自己的锻工、焊工、钳工、机工、电工、拖拉机驾驶员和农具操作手共计150多人。他们还通过每个劳动日少发5分钱,共集资7000元买回一部车床,自己动手利用废料自制了一台扁担锤。通过自力更生,贾家庄农业机械化事业经历了一个从无到有、从小到大、从土到洋的发展过程(见表2)。

集体经济的壮大,使他们有足够的资金投入到农业机械的发展事业中。1964年已经有半机械化和机械化机具24种,447件之多。其中,有脱粒机13台、切草机4台、电动石磨2台、水泵2台、小平车202辆、追肥耧36台、中耕器10部、胶轮车13辆、汽车1辆、电动机22台。此外,还有电动石碾、饲料粉碎机、榨油机及修配队的车床、电钻、电焊机、吹风机等。调查报告显示,1956至1964年八年时间累计投资发展农业机械化225000元,平均每亩投资为87.8元。取得这样的成就,投入资金如此之大,第一没靠国家支援,第二没有减少社员收入,完全依靠自力更生与合理分配。

四、“机械化”的贾家庄乡村社会

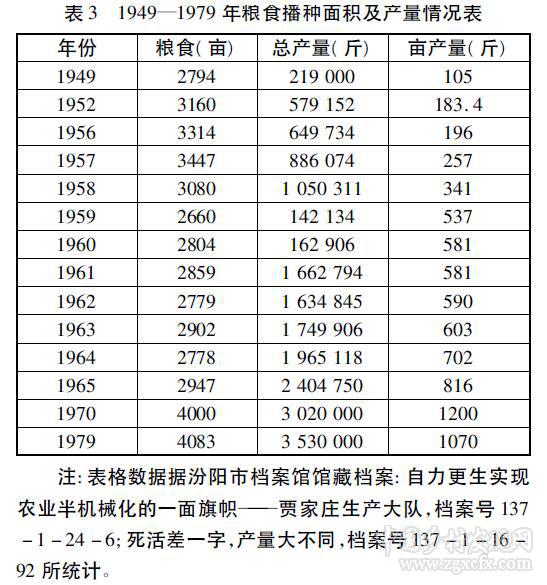

新中国建立后,国家在制度建设的同时,也通过自上而下的方式对传统农业进行改造。贾家庄的农业生产机械化是从治碱开始的,但是机械化的发展推动了农田基本建设,提高了在夏、秋收获季节的作业效率,减轻自然灾害给农业生产带来的损失,有效促进粮食产量增长。尤其是在1965年,平均亩产达到816斤,成为北方地区第一个粮食产量跨“长江”的村庄。

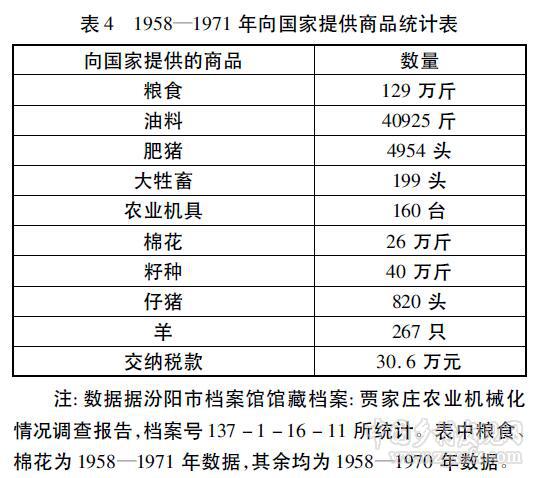

农业机械化的发展也促使贾家庄突破单一农业的生产格局。1960年5月1日贾家庄通了电,根据生产发展的需要,贾家庄先后制作了电动石磨、电动石碾、扁担锤、振动式粮食烘干机等24种,453件机具,农业机械节约出大量的劳力、畜力则可投入到多种经营的生产之中。由此在贾家庄形成了农业、农业机械化与多种经营的良性循环经济。如从1958年至1970年总收入为4 676 000元,其中工业、牧业、副业收入为1 940 000元,占总收入的41.6%。农、林、牧、副业的全面发展,一方面改善了群众生活,另一方面为国家提供了大量商品(见表4)。

传统社会一直沿袭男耕女织的行为规范,妇女基本从事着磨面、碾米和缝补衣服等家庭事务劳动。随着农业机械的发展,贾家庄妇女要求对其日常生活用具进行改良,工改组先后将碾米、磨面机具改革为机械化的电磨、电碾,并制造了切菜机、电动碎片机等20多种炊事工具,这些机具的投入使用,不仅提高了效率,而且使妇女也有时间参与到生产活动之中。诸如在1962年到1965年之间改碱治水中,妇女共投工19893个,占男女总投工的36%。

1965年贾家庄全村249个妇女全半劳力,除11个病人外,全部参与了集体生产,平均每人做119个劳动日。粮、棉作物的田间管理,70%由妇女承担。妇女投工占农业总投工28.9%。

妇女不但突破了传统社会的限制,而且成为集体骨干,如有妇女支委委员1名、生产正副队长5名、记工员与小组长8人、宣传员50人,85名妇女成为农业生产的全能手。农业机械化的发展对传统乡村社会进行了解构与重建,贾家庄的农具改革能手被树立为模范与学习榜样,农具修配队队长武士英、农具改革能手宋连生等成为乡村社会发展的带头人。

由于各种农业机械的投入促进了农业生产效率的提高,贾家庄社员个人收入与公共积累呈逐年递增态势(见表5)。

随着收入的增加,贾家庄人的物质生活水平也有显著提高。以1970年为例,当年有80%的群众住上了新房,购买自行车170多辆,收音机27台,70%的家庭有存款和余粮。除物质生活水平改善外,贾家庄使用公共积累资金兴办了学校、幼儿园、缝纫组、理发室、卫生所、敬老院、图书室、农民夜校、集体陵园等福利事业。对年老丧失劳动力的群众,大队给予固定优待工100个,使他们安度晚年。贾家庄群众这样总结自身发展历程:“治水改碱起了头,发展工副腰里粗,农业机械加了油,实现四化有奔头。”群众这样形容自己的新生活:“好田新路树成行,新房新铺新衣裳,机器马达隆隆响,六畜兴旺粮满仓,晚上电灯明亮亮,喇叭下面听歌唱。”同时外村人也由“有女不嫁贾家庄”的认识转变为“有女要嫁贾家庄,走趟亲戚也沾光”。

值得注意的是,在“机械化”的贾家庄社会生活中,也不可避免地出现了一些“集体化时期的反行为”。如部分人认为在劳力不紧张时就没有必要搞农业机械化了,进而放松了农业技术改革工作;有在机具改造过程中出现了赶活计不顾质量的现象,造成集体资产的消耗;有人在学到技术之后,认为有了技术就可以要高工分、高待遇,要劳保,要福利;木工组组员开始外出揽工、抓现钱,脱离农业生产,并认为自家的活迟早都能修,外出揽工可是误了今天没今天瑏瑠。还有人认为在机械作业逐步替代手工操作后,产量就会得到提高。但是事实并非如此,例如,由于放松了对机器的管理,原来砖瓦窑手工操作时每月生产15万块砖,使用机器生产后,头两个月只生产了10万块砖。

新中国成立之初,国家着力开始推动农业生产机械化,力图运用先进的农业机械改善农业生产条件,并通过组织建设与提高农业生产技术相结合的方式来达到改造农村社会的目的。但由于受制于地理条件、社会结构、经济水平等因素的影响,各地实施机械化的水平千差万别。透过集体化时期贾家庄农业机械化的发展与乡村社会的微观研究,我们看到农业技术发展不仅要与区域社会、自然条件、合理有效制度相结合,而且与乡村社会存在着非常复杂的关系。因此新中国成立后,农业技术通过农业生产逐渐内化于农村社会中,并且成为突破传统因素的有力手段,农业技术的发展同时也成为乡村社会变迁的一条脉络。

中国乡村发现网转自:《山西高等学校社会科学学报》 2017年第29期

(扫一扫,更多精彩内容!)