——对一个县150年区划演变的纵贯性研究

摘要:自2000年以来进行的新一轮基层区划调整是乡镇体制改革的重头戏,必将对农村发展产生深远的影响。但我们对于基层区划的演变规律研究得还不够。本文以皖南一个有着1800年历史的县为个案,统计了自1865年以来的24次基层区划调整,分析了基层区划管理幅度演变的四条规律,并给予了解释。特别是发现了县以下区划由虚向实的演变趋势,以及乡镇区划的幅员在同一个国家形态中骤降缓升的现象。结合当前的新农村建设,本文认为基层区划微调的方向是强化自然村或者类似层级的民主制度建设,这是农民成为主体的新平台和新出路之一。

关键词:基层行政区划;管理幅度;自然村

自上世纪90年代以来,乡镇体制的改革就成为政论的焦点,提出了包括基层区划调整在内的若干种方案。2000年以来,在中央的倡导下,全国范围内推行了建国以来第八次的基层区划调整,主要内容就是乡镇和村的撤并,改变基层单位的幅员和中心。迄今已推行了六年,在很多地方并没有彻底完成。这是否就指示了乡镇体制改革的基本路径?或者说,当前进行的区划调整能否达到预期目标?已经完成的调整能够长期保持下去吗?本文尚不能回答这些问题,但深入思考基层区划的基本规律是回答这些问题的前提。本文以“桐汭”这样一个县级地域为个案,对其治下的基层行政区划进行一个较长时段的纵贯统计分析。试图发掘出基层区划层级演变中一些稳定的趋势。

桐汭,是此县旧称,它地处苏浙皖三省交界,县域斜长,县治桃州镇居于全县地理中心。上海到西藏拉萨的318国道掠县城而过。南北都是丘陵和低山,桐汭河与无量溪冲积形成了中部的河谷与盆地。面积2165平方公里,2005年人口51万。此县建于东汉建安年间,1800年间地域基本不变。而且,清末以来的历次全国性基层区划调整此县都没有落下,可以说这是研究基层行政区划演变的理想县域,我们可以从此县的基层区划变迁推论全国的一般形势。

一、基层区划及其管理幅度的演变规律

中国最稳定的两种区域都在县域之中:自然村和县。本文研究的就是自然村和县之间的行政区域划定。具体地说就是研究区—乡镇(公社)—行政村(高级社、生产大队、村委会)这样的全功能区域划定,不包括开发区之类单功能区划。自然村是中国乡村社会最基本的共同体和自然区域,一般不算是一级行政区域。从宪法文本上看,村委会也不是一级基层政权,但从实际政治过程的视角来看,建国之后的行政村/高级社/生产大队/村委会一级区域已经具有较高的国家性,它的存废、边界、管理机构、职能都基本由国家政权设定,管理人员的选拔也具有显明的国家特征,所以本文把村纳入基层行政区划研究的视野。

村—乡镇—区这样的区划名称是官方设定的行政级别,但基层区划的幅员和名称前后不一,同一个名称在不同的时代和地区意义不同。为了使研究更具有普遍性,本文还把直接管辖自然村的区划称为初级区划,由于甲/生产队/村民小组也是建立在自然村基础上的,管理这些区域的区划也叫做初级区划。而把管辖初级区划的区划称为次级区划,把管理次级区划的区划称为高级区划。初级区划一般是村/保,也可能名之为乡。次级区划一般是乡,但也可能名之为区或者公社。

自1858年以来,桐汭的区划调整有记载的次数达到24次,呈现出明显的规律性。

1.次级区划的变动受人为因素影响比初级区划更明显。

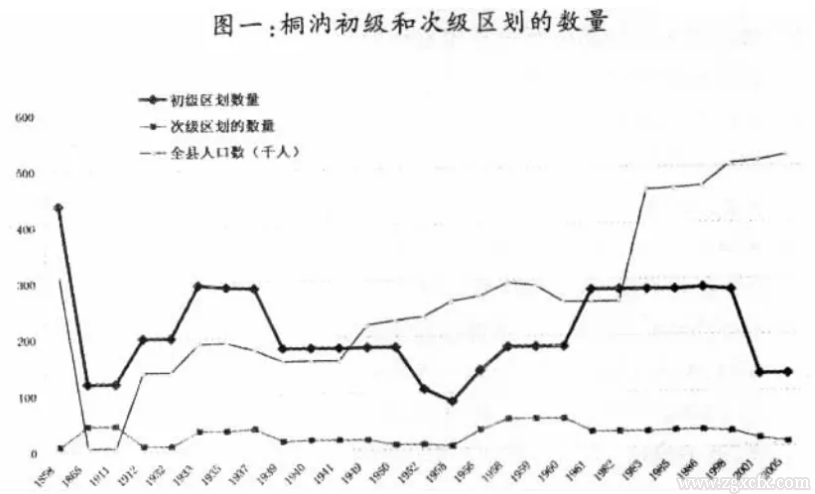

对于区划而言,主要的自然因素是人口和地理,这里的地理并无变化,主要的自然因素是人口的变动。运用correl相关系数检验,人口的变动可以解释初级区划数量变化的74.03%,而只能解释次级区划数量变化的54.3%。这可以理解为次级区划受人为的干预较多。

这个统计是从清代末期开始的,而在清代此前的200年间,次级区划数量几乎没有变化,而且,在次级区划上基本没有职役人员。到了民国以后,次级区划受到了更多的关注。

2.次级区划幅员的骤降缓

升次级区划幅员的骤降缓升,也就是数量的急升缓降。

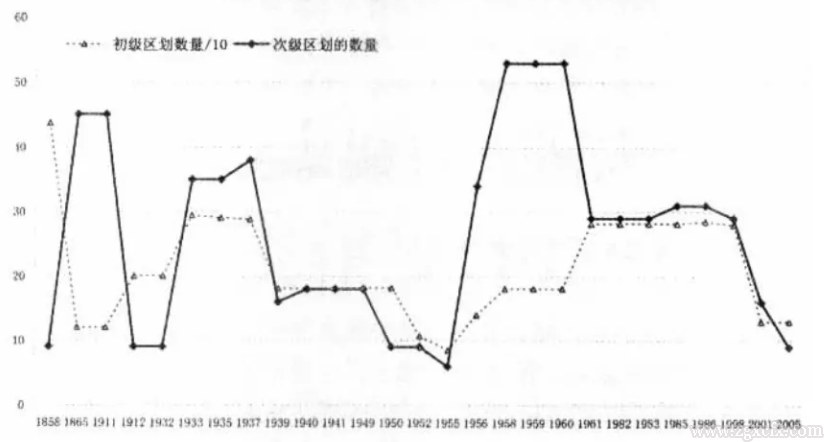

这是基层区划演变最重要的规律。图二中为了对比方便,显示的是初级区划数量值的十分之一,刚好和次级区划成为同一个数量级。我们可以看到,在1933年次级区划数量有一个跃升,然后不断地减少,反过来这也意味着次级区划管理的幅员的扩大。这里至少有三个方面值得关注:

第一,次级区划幅员的骤降和数量的急升

我们看到,每当需要加强对社会的控制以强化政治统治或者搞好公共服务的时候,次级区划就会增加。

次级区划的数量在1865年有一次急升,主因应当是内外交困需要清廷强化对乡村的索取。另外,太平天国战后,桐汭是人口减少的重灾区,人口数量从战前的312614直线下降到6328余人。当地人口下降后,外地移民的大量涌入导致的社会混乱也是重要原因。当时官方的政策是“插标划田、立界为山、据室为家”,民众之间的争斗无法避免:争田地、争山场、争房屋、争女人,强者与弱者、先来与后到、土著与客民之间的争斗一直延续到民国。这些混乱要求官府加强控制。

1932年后,国民党为了在南方丘陵山地中“剿匪”,在这些地区整饬保甲,并在保之上增加了“联保”一级。1939年,在联保的基础上建乡镇。

共和国之初区划变动频繁。胡必亮认为从1951—1958年间区划的变革方向是由小到大,由少到多。于建嵘在湖南衡山县的观察是行政建制不断小化,乡镇级建制增多了。这两种观察基本一致。笔者在桐汭的发现有所不同,在解放初期,曾一再减少次级区划数量,似乎准备休养生息。但是随着合作化运动的发动,及其层层推进,却使控制力度步步强化。1958—1961年是非常时期,大跃进席卷全国,人民公社对群众的控制空前绝后,在1961年的《农村人民公社工作条例(草案)》通过之后,这种控制下降了,管理幅度也随之上升,特别是基层组织管理的人口数上升明显。

第二,次级区划幅员的缓升

许多学者都关注次级区划数量的增加和幅员的缩小,但是在次级区划骤然增加后,还有一个不断减少的过程。在民国时期,次级区划数量从1933年的35下降到1949年的18;在共和国时期,次级区划数量从1958年的53下降到2005年的9。考虑到增加之快,和下降之慢,那么次级区划数量的下降,或者说幅员的缓升其实是个在时间上更持久的现象,也更值得关注。

3.县以下区划幅员趋于扩大,与县以上区划幅员趋于缩小

在县以下层级中,我们看到,区划幅员的骤降和数量的急升其实是人为的结果,多半是为了应急,而区划幅员的缓升和数量的不断下降却是一种更为自然的趋势。幅员的缓升是个持续不断的变化过程,说明一定有强大而内在的力量实行着对人为改造的反动。这种长时段的力量才是区划变动中的恒定因素,甚至是决定性的力量。

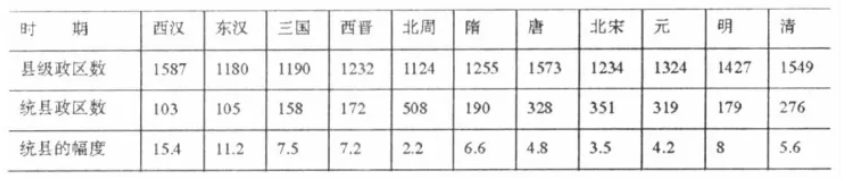

与县以下区划数量的自然下降相对应的是,周振鹤发现,县以上高层次区划数量的上升,却是另一个方向的自然趋势。

周振鹤的归纳是:“号称千里之郡的统县政区,其幅员自秦至宋呈现出逐渐缩小的倾向,元代以后又经过一个先大后小的起伏。”其依据就是表中统县政区数和统县的幅度,考虑到疆域和人口的变化,周振鹤还考察了郡变小的面积和人口证据。应该说这种看法是站得住脚的。那么,在统县区划的幅员趋于缩小的时候,为什么被县所统的次级区划有变大的持续冲动?这是后面需要解释的。

4.县以下区划的由虚向实的变化倾向

周振鹤还同时谈到县以上的高层区划存在着由虚向实的演变。这同时也是县以下区划发展的一般规律。

所谓的由虚向实,是指一级区划同时成为一级行政建制。这里要突出的是“行政”二字。强调的是这一级的管理机构受上级管理机构控制的程度,而不要求这个行政建制是否也是一级政府,是否有代议机构。

在秦汉这样的半封建时代,乡官属于百官之列,至隋代开皇十五年,尽罢乡官,乡从此不再作为一级地方行政建制单位。在整个中央集权的官僚帝国时代,乡、里其实都只是区划,而不是行政建制。不过在村这一级上,却必须设有一替政府“勾摄公事”的职役人员。这种虚的基层区划一直延续到清末民初,在现代化的压力下,国家权力不断向乡村延伸,基层政府的实权逐步强化。民国时期的基层区划渐渐成为政治和行政实体。

1928年国民政府颁布《县组织法》,规定县以下设置一级基层单位。但随着“剿匪”战争的扩展,在剿区推行严格的保甲制度,保上设置联保。在非剿区也要“寓保甲于自治之中”。所以在剿区乡镇的建立时间就可能晚于1928年。1939年桐汭的联保改为乡镇,乡镇公所设乡镇长1人,副乡镇长1人,助理、办事员各1人,丁役3人。保办公处设保长、保丁各1人。这大概就是乡镇基层政权的真正建立。而在衡山县,这个时间是在1937年。

在村这一级上同样也经历了由虚而实的过程。在1949年7月,县人民政府废除保甲制度,乡镇以下建立182个行政村,称为“村政府”。应当说,村成为行政建制实体应当不晚于1949年。此后的1956—1957年的高级社,1958—1983年的生产大队,1983年以后的行政村或村委会都具有了行政建制的色彩。但是,也应当看到,村这一级的行政化有几个波折。高级社的职能还主要是组织生产,到人民公社时代的生产大队,就是公社的一条粗壮的腿。在实行村民自治之后,尽管在村一级一度有着去国家化的迹象,但这种迹象在今天已经很微弱,随着党支部的强化,村级规模的扩大,村的行政化、村干部的官僚化更加明显。

二、对演变规律的解释

1.区划的层次越高,其国家性就越强

从第一条规律我们很清楚地看到,自民国以来,国家对次级区划的控制和干预力度比初级区划更大。关键在于前者的国家性总是比后者明显。

中国政治是不均衡的,徐勇的这种强调成为乡村政治研究的重要逻辑起点。当时他主要是在县和县以下的政治之间进行了区分。在1990年代以前,这种划界是合理的。初级区划或者村的政治属性是社会的,县级区划和建制是地方国家的,而次级区划或者乡镇是国家与社会的混合。但在1990年代末期以来,情况发生了变化。国家的力量进一步向下延伸。这时次级区划成为地方国家的分支机构,初级区划取代了次级区划成为国家与社会的混合。

2.人口数量与社会形态

人口是解释区划管理幅度的基本变量,前面的统计已经揭示了这一点。但应该将人口数量变化与社会形态的不同联合起来考察。

与初级区划相比,次级区划的数量变化背离人口数量的变化比较大,这是因为这一层级受到国家干预的力度比较大。这有两个原因:从层级上来说,它距离地方国家更近;从时间上来看,这是社会转型的结果。在现代化启动之前,国家对乡村的索取无非是秩序和赋税。所以它需要的基层建制仅是勾摄公事之人,这样的人只能在村落之中,因此皇权对初级区划比次级区划更重视。现代国家把自己的力量延伸到乡村之下的必然手段就是建立基层政权,这首先是建立在次级区划上。究竟建立多少个次级区划是需要反复试验的,所以数量变化较大。

人口数量与区划数量之间的关系上,不仅在清代前后有区别,在民国与共和国之间也有区别。

在民国时期最低一级区划管理的人口数很稳定,这种稳定性从图三中可以直观地看出。用correl相关系数检验,人口总数可以解释初级区划管理人口数74.5%的变化。而在建国以后,用人口变化只能解释48.7%的变化。这说明在建国以后,国家不仅对次级区划进行积极的干预,对初级区划的干预也增加了。

3.对县以下幅员由小变大与县以上幅员由大变小的统一解释

一个基本事实是,这两种趋势是同时存在的,两者之间必然相互关联。如果拆开来看,很可能就不能理解任何一方。笔者相信,问题的关键不在于为什么县以下区划幅员会由小而大,县以上区划幅员会由大而小,而在于为什么这两种看似矛盾的趋势会同时并存。笔者认为,所以会出现两种看似矛盾的趋势并存,其实是因为这两种趋势都无法进行到底,结果在某个中间层级上达到了均衡。

我们可以省—县—乡为基底来进行推演。如果我们把自下而上的合并路子走到底,那么将会出现强大的省以上区划,这将对集权的中央构成压力,所以这一级的存在很不稳定,而且一般不是完整的行政建制。合并到省这一级就可以到顶了。反过来,如果是向下拆,也不能一直拆到村级。因为如果这样拆下去,官吏的数量非但不能减少反而可能增加,对于降低行政成本不一定有帮助。比如,从省—县—乡结构拆到地级市—区—村的结构。如果原来省的数目是10,管理幅度都是10,那么有100个县,1000个乡。省级官员数量是100,以下对半递减,县级是50,乡级是25。共有官员31000人。现在要按一分为三的比例拆分。将有30个地级市,300个区,3000个村。如果,地级市的官员数量在省与县中间是75,区是38,村是12人。那么官员总数量是49650人,这样相比于原来的31000人反而大大增加。即使村干部减少到6人,也有31650人。官员没有减少,还提高了中央的管理幅度,增加了百姓被基层官员骚扰的风险。

既然自上而下的分与自下而上的合都不能走到底,这中间一定存在着一个区划层级的均衡点。这个均衡点是历史抉择的,就是县。在县以上可以向下拆分,在县以下可以向上合并,两者结合是减少官吏的最优路径。那么为什么不是在县以上向上合并,而在县以下向下拆分呢?原因刚才已经提及。县以上区划政治色彩浓厚,不宜对中央构成压力。县以下区划面对的是分散的小农,历史证明,给予强大的压力也不能使农业生产有大的飞跃,甚至有相反的效果,所以,在小农经济依然存在的前提下,放活农村是必要的选择。所以,县以下的区划幅员更适合扩大。

4.区划的虚实变化其实是不同区划体系之间的循环

如果以省—县—乡的结构为起点来推论。那么自下而上的合并就是突出省以上的大区—地区级—区。如果是自上而下的拆分,那么就会突出地区—区—村。从中我们可以看到,无论是并,还是拆,其中都有一些重合的层级,比如地区级和区级。也就是说,无论并和拆,对于中间层级的区别不大。主要的区别就在于两端的区划。反过来,如果以地区—区—村为起点进行并或拆,那么,都会突出县—乡两级。所以,我们可以说,中国的行政区划存在明与暗的两套。

当以明的省—县—乡这一套区划为主时,经过一段时间的运行,就要想到减少层级,进行撤并,这就要向暗的一套体系演变,暗的体系的登台一般并不会立即出现,在一个朝代的内部必然有一个平稳的过度,那就是让暗的体系先成为虚的建制,这样就可能由虚而实。所以,虚实的转换可以看成是明暗两套体系之间的转换。这里的关键是,这两套体系是互为替补的,一旦这一套被认为不行了,就要换另一套,如此循环往复。

三、基层区划结构正进入一个新时代

行政区划是一种国家结构形式,它服从于社会形态的基本性质。当一种社会形态形成之后,它内部的国家结构应当也基本稳定下来,一种社会形态稳定的国家没有理由随意更改区划。所以我们可以看到民国以前基层区划的长期稳定。我们可以把整个20世纪中国都看成社会转型期,这个转型至今还没有终结,但是基本的政治体制稳定下来了,社会主义市场经济体制初步建成了,基本的区域经济结构出现并稳定了,基本的社会结构正在分化出来。那么我们是不是可以说这一次的区划调整将开启一个县以下版图的新时代。

1.高层的设计与地方的经验

自清代以来的历次重大区划调整莫不是在中央的倡导或指令下进行的,只不过原因和形势各不相同。根据安徽省下发的文件《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于做好全省乡镇区划调整工作的通知》要求:为进一步深化农村税费改革,巩固和扩大改革成果,根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于做好2003年全省农村税费改革工作的意见》(皖发〔2003〕7号)精神,经省委、省政府同意,现就做好全省乡镇区划调整工作通知如下。”(合并后的)“平原地区乡镇在50000人左右,行政村在4000人左右;丘陵地区乡镇在30000人左右,行政村在3000人左右;山区乡镇在15000人左右,行政村在1500人左右。平原、丘陵、山区的……中心镇的人口应分别达到7万、5万和2万人以上。现有乡、村规模超过上述标准的不得划小规模。”

这种数量级的依据是什么呢?在2005年的《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于开展农村综合改革试点建立农村基层工作新机制的意见》中明确指出:“衡量乡镇机构改革的成效,主要看四条:一看是否有利于提高工作效率,降低行政成本;二看是否增强了为‘三农’服务的功能,促进农村经济社会发展;三看是否提高了依法行政的能力,促进农村社会稳定;四看是否有利于巩固税费改革成果,确保农民负担不反弹。”这里,第一和第四条主要谈到还是成本,第二和第三条谈的是要建立服务型和法制化的政府,或者说是收益。这样既考虑到成本又考虑到收益的设计,看似均衡,但问题是,这样的目标和前面的幅度标准之间到底如何关联?经过详细认真的研究吗?从图二可以看出,当前的村和乡镇的管理人口数是空前的,这必定具有浓厚的试验性质。

桐汭的乡镇合并经过2001年和2005年的两次努力后,“圆满完成”。目前全县9个乡镇,每个乡镇平均面积241平方公里,人口57000余。每个村级区划管辖人口4000。

我们发现,这其实并不是一个全新的格局,事实上,在某种程度上是恢复了一种大乡镇或区直管保/村的体制。1860以前的清代、1912—1933年、1950—1952年都曾存在过这样的体制。1858年全县乡村是8乡辖421保,1912—1933年是9区辖200保,1950—1952年是9区辖182个行政村。2005年后是9个乡镇辖130个村级机构。所以,大乡镇区划的做法至少在地方的经验中是有所根据的。

2.初级区划(村)的管理幅度及其评价

与次级区划的管理幅度受到严格控制不同的是,初级区划管理的人口创造了历史的最高点。从1961到2005年全县的人口数量恰好上升了一倍,次级区划管理的初级区划平均数只是从9.6上升到14.4。而初级区划管理的人口数从平均922人上升到了4000人,翻了两番。将次级区划的管理幅度控制在15以内是有着科学依据的,如果幅度过大,很可能在县与乡镇之间、乡镇与村之间都可能出现新的层级。但是村的规模过大,会不会在村以下出现另一个新的层级?

并村和并乡镇有着很不同的情况,欧阳中球在《乡镇改革,不可轻言并村》一文中专门论述了并村的特殊性,特别是强调了集体经济和村级债务的存在,以及区域认同的重要性。但在很多地方,国家还是半强制性地完成了村的合并。现在看来,村规模的扩大固然可以降低次级区划的管理成本,但给村级治理带来了挑战。在村的规模扩大的同时,并没有发展出范围更大的公共生活,这使得年轻人之间缺少像自己的父辈那样熟识起来的机会,使居民对自己人际关系之外的地域性权力体系失去感知能力。在行政村的范围内,即便想保持半熟人社会都有难度。而且,没有恰当的集体活动与交往,村干部的威望很难建立起来。即便他们想有所作为,他们的官方色彩也会增加很多的沟通成本和政策风险。

如此,村这一级社会动员能力就下降了,但农村的公共事业又必须发展,所以,村以下的自治形式在很多地方开始发展起来。在新农村建设过程中,一事一议的“事”很多就是自然村或村民组内之事。新农村建设是长期过程,这样的理事会存在着常规化的可能。乡镇的悬浮,村一级的大而空,或许恰恰可以帮助村民自治找到了最优的载体。那时形成的将可能是区(大乡镇)—行政村(小乡)—自然村(小村)体制。曹锦清这样认为:“……中国农民的民主意识也只是限于村落范围之内,有时也穿过村落的壁障而达到行政村的范围,但到乡一级便是‘强弩之末’了。”这段写于90年代初期的话,在今天看来具有足够的预见性。

3.结构的调整是否可以提高农村公共物品的供给能力

我们这样来概念化乡镇的拆并过程:本应用于农村公共物品的资金被挪用,所以强化了税费改革,税费改革反过来使得小乡镇无法生存,被迫撤并。这样一来乡镇挪用资金的机会是减少了,但资金运用的本来目的——公共物品——是不是更有保障了呢?

在合并之后,本已脱离农民的农业服务队伍,在空间上距离农民更加远。与农田水利相关的公共工程长期得不到维护。撤并乡镇加速了村小学和被并乡镇中学的萎缩,远离中心镇的孩子上学问题需要得到解决。公共安全和金融服务在有些地方也变得更加没有保障。新农村建设是解决农村公共物品问题的一次机遇,但问题是能否形成一种政府主导和农民主体相得益彰的公共物品生产和维护的机制。在当前的新农村建设过程中,各地各级别设置了很多的试点,试点村配有领导的蹲点,有财政的倾斜,配有本县最优实力的帮扶单位,更容易得到社会的捐助,而且原有的经济基础和硬件基础比较好,等等。若干年之后,这里的考核应该可以达标。但广大的非试点乡村该如何建设新农村呢?

如果不能发动农民的自发参与,用市场购买的方式也能建设成一些公共设施,但是这样建设成本往往更高。在我们的调查中发现,某村农民自发修了一条2公里长4米宽的机耕道,征地20亩,总共集资5300元,结果结余数百元,其中还包括架了一座桥。如果用市场化的方式修建,该要花多少钱?这也许只是一个惊人的例子。更普遍的问题是,如果没有农民的积极参与,政府花钱买来的公共物品可能还不是农民需要的。更重要的是,所有的公共设施都需要维护,如果没有农民的参与,维护是个大问题。如果维修资金也要上层包办,那是难以想象的。

乡镇村一旦合并,就会稳定一段时间。我们不可能用市场化的方式来解决所有乡村的公共事业,但乡村规模越大,动员居民自发集资的能力很可能反而越弱。为了解决公共物品的问题,当前的基层民主还有发展的空间,现在看来,自然村就可以提供这个空间。每个家庭都分散谋生,每个自然村都自成一体,而他们的生计之间相互关联,这样的“一”与“多”的冲突是永恒的。最简单的做法是尽量消灭“多”,尽可能集体化,这是大跃进的做法,结果失败。最复杂的做法是让“一”自发地集结成“多”,这就是发展乡村自治的理路,这种路径在今天看来几乎已经锁死。前一种路径的变型是“三级所有、队为基础”的集体经营,后一种路径的变型目前还没有找出来。也许这种最能在国家主导和农民主体之间建立平衡的结构就是最稳定的结构,也只有这样的区划才可能真正是划时代的。

(作者系《中国乡村发现》学术委员、湖南师范大学中国乡村振兴研究院专家委员、华东理工大学社会与公共管理学院教授、中国城乡发展研究中心主任;中国乡村发现网转自:《上海行政学院学报》2007年第4期)

(扫一扫,更多精彩内容!)