——基于共生理论的分析

【摘 要】全面推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中,如何实现边疆民族地区农村治理能力现代化已然成为当前国家亟需解决的难题。边疆民族地区不仅是中国的“窗口”,而且是国家稳定与繁荣的关键性、战略性区位之一。与国内其他区域农村相比,边疆民族地区农村具有人口分布差别化、宗教信仰复杂化、语言文字本土化、民族文化多样化的特征,致使边疆民族地区农村治理更具挑战性。只有树立了共生共存的边疆农村治理理念,才能实现边疆民族地区农村治理的现代化。

【关键词】边疆民族地区;农村治理;共生理论;农村治理能力现代化

一、思路与进路

“共生”(Symbiosis)一词的概念源自于生物学相关理论,在1879年最早由德国生物学家德贝里(Anton debery)提出,并认为,“‘共生’就是不同属性的种类生活在一起,他的这个定义开启了人类研究‘共生’现象的大门”。1949年,美国学者麦克杜戈尔(W. B. Mcdougall)在理解“共生”概念的基础上,提出了“离体共生”与“合体共生”的概念。1952年和1973年,柯勒瑞(Coaullery)和刘威斯(Leweils)分别明确地提出了互惠共生、互利共生、寄生、同住现象以及不同种类生物体之间的共生现象等概念,进一步发展和丰富了学者们关于“共生”的研究。1981年,美国波士顿大学的林恩·马古利斯(Lynn Margulis)更深入地研究了连续内共生理论,不断地发展和完善“共生”的概念,并赋予了共生理论超出生物学领域的更珍贵的社会价值。20世纪中期以来,“共生”概念与思想的运用不仅仅局限于生物学领域,可以说共生的思想与方法被逐步运用到社会学领域、管理学领域、经济学领域、政治学领域等各个领域。而在我国,古老的中医学也早就提出了诸如“相生相克”与“五行学说”的“共生理论”。因此,人与人之间、人与物之间已然形成了一个相互依赖的共同体。在1998年,我国学者袁纯清博士将共生理论扩展到经济领域,并运用共生理论研究小型经济,并建立了共生理论分析框架。胡守钧教授在其著作《社会共生论》一书中指出,社会共生论应以人人平等为前提,每个人生而平等,并详尽阐述了社会共生论的基本理论与基本框架。共生是人类社会与自然界最普遍的现象之一,其本质内涵是协同与合作。协同共生是人类社会与自然界实现协调发展的必需动力,合作共生是人类社会与自然界实现共享发展的必然趋势。作为区域概念,边疆民族地区的农村具有人口分布差别化、宗教信仰复杂化、语言文字本土化、民族文化多样化等特征,使得边疆民族地区农村治理的任务更加艰巨,要实现边疆民族地区农村治理能力的现代化,其最核心机制就是共生机制。就个人而言,人为了生存和发展必须要和社会其他人或组织建立共生关系,诸如资源的争夺、资源的互换、资源的共享等,通过共生关系就可以有效地解决资源争夺或者交换带来的冲突和矛盾,加快边疆民族地区农村治理能力现代化的进程。就组织而言,组织是个人单元的集合体,诸如农民专业合作社、农民行业协会、农民合作经济组织等,通过组织共生可以带动边疆民族地区农民共同致富,这不仅是实现精准扶贫的有效途径,还是实现全面建成小康社会宏伟目标的必经之路。因此,边疆民族地区农村治理必须引入共生的发展理念,进而推进边疆农村治理体系和治理能力的现代化。

二、边疆民族地区农村的特征

边疆民族地区既是中国对外的“窗口”,也是中国少数民族主要聚居的区域,其自然条件与生存环境相比于国内其他区域较恶劣,并且边疆民族地区农村整体经济发展程度与市场发育程度都远远落后于国内其他区域。只有充分认识边疆民族地区农村的特殊性,才能实现边疆农村的跨越式发展以及边疆农村治理能力的现代化。

(一)人口分布差别化

边疆民族地区地域辽阔、人口稀少,多数居住在山区、林地、高原、牧区等偏远的农村地区,农村人口占比较高(见表1),但农村建设规模较小,空间分布较零散,边疆农村分散、独立的空间分布格局使得和谐安宁、互惠合作的社会主义新农村建设难以正常推进,严重阻碍了边疆民族地区农村治理能力现代化的进程。

表1 边疆民族地区农村人口比重(%)

通过表1可以看出,2010年至2014年全国农村人口比重逐年下降,同样,边疆民族地区6省(区)的农村人口比重也是逐年下降,其中,云南省农村人口比重下降幅度最大,约为7个百分点;就全国而言,2014年广西、云南、西藏、新疆、甘肃5省(区)农村人口比重均高于全国平均水平,西藏农村人口比重最高,达74.25%,其农村人口比重约为内蒙古的1.8倍,这也说明西藏地区的城镇化严重受阻。毫无疑问,边疆民族地区农村人口差别化的分布,给边疆农村治理中的公共服务供给、公共安全保障、社会治理体系的构建等诸多方面带来难题,使得边疆民族地区农村治理能力的现代化更具挑战性。

(二)宗教信仰复杂化

宗教信仰是人类生存发展史上一个永恒的话题。从玛雅文明到现代国度,从民族信仰到禁忌仪式,宗教信仰的痕迹可谓是遍布全球。边疆民族地区作为少数民族聚居区,分布着道教、佛教、伊斯兰教、基督教等多种教派,人们的信仰也随之多样化和复杂化。诸如,道教在瑶族、土家族和毛南族的影响较深,这些民族主要分布在广西和云南地区;藏传佛教主要是在藏族地区形成和发展起来的,并影响着蒙古族、裕固族、土族、珞巴族等其他民族,这些少数民族主要分布在甘肃、内蒙古、西藏与云南地区;伊斯兰教在回族、维吾尔族、乌兹别克族、哈萨克族等影响较深,这些民族主要分布在新疆和甘肃地区;基督教在俄罗斯族、羌族、苗族、彝族、白族等传播深远,这些民族主要分布在云南和新疆地区。全球化的影响下,地区冲突、宗教矛盾此起彼伏,不同宗教、不同教派之间的冲突与矛盾从未停息,甚至有着愈演愈烈的趋势。近年来,边疆民族地区农民的生活水平有大幅度的改善,但是与东部沿海发达地区以及内地相比落差仍然较大,贫富差距过大势必打破社会公平公正原则,引发社会矛盾,导致社会冲突。正如卢梭所说,要想使国家稳固,就应该使两极尽可能地接近,既不许有豪富,也不许有赤贫。复杂多元化的宗教信仰使得边疆民族地区农村治理需要面对更加复杂多变的宗教社会形势,在倡导宗教信仰自由的同时,也要维护好农村和谐安定的良好社会环境,进一步促进和谐边疆的构建。

(三)语言文字本土化

语言文字作为人类思维和交际的工具,不同地区、不同民族之间的政治、文化、价值观念等都需要借助语言和文字,同时,它也是民族与民族之间交流沟通的纽带。中国55个少数民族中,有53个有自己的语言,55个少数民族使用的语言大概有60余种,而这60余种民族语言中又分为5种语系、10种语族、16种语支,如西藏的藏语、广西的壮语、新疆的维语、内蒙古的蒙语等。另外,还有部分未定的语系、语族和语支。同样的,中国55个少数民族中,有文字的有21个,共使用27种不同的文字。新中国成立以来,少数民族语言不仅在我国司法、科技、行政、教育等领域得到了广泛运用,而且在国家政治、经济、文化和社会生活中也得到了普遍使用,如在国家政治生活中,全国人民代表大会、全国人民政治协商会议等重要会议或重大活动,都会提供蒙古文、藏文、维吾尔文、壮文等语言文字。除了官方认证的语言文字之外,边疆民族地区多元民族的特性也给农村治理带来了许多语言文字上的困境,语言表达的多样性,难免会造成交流沟通上的差异,“土话”与“土字”的存在一定程度上加剧了边疆民族地区农村治理的难度。边疆民族地区农村治理能力的现代化必须改革创新传统的管理体制,实现边疆农村多元共治的治理模式,进而实现边疆农村社会“善治”的目标。

(四)民族文化多样化

少数民族文化是中华文化的重要组成部分。历史演进的长河中,各民族文化的相互影响、相互交融逐步形成了源远流长的中华民族文化。边疆民族地区作为我国少数民族聚居区域,民族文化更加多样化,无论从语言文字、服饰装扮、饮食习惯,还是从宗教信仰、文学艺术、民族风情等都各有所异。服饰装扮方面,各民族之间的服饰装扮不尽相同,有内蒙古的蒙古袍、西藏的藏服、广西壮族的壮服、新疆维吾尔服饰等多种形式各异的穿着打扮。饮食习惯方面,如西藏绝大部分藏族以糌粑为主食,喜好青稞酒、酥油茶;内蒙古的蒙古族吃青稞、喝奶茶、奶酒等;云南的彝族以玉米、荞麦为主食,喜欢饮酒、吃“坨坨肉”,喝“秆秆酒”;新疆的维吾尔族最爱吃馕、抓饭、烤包子、拌面等食品。民族风情方面,如内蒙古和新疆的满族喜好跳马、跳骆驼和滑冰等传统体育活动;广西的毛南族清明“赶祖先圩”和元宵“放飞鸟”等纪念活动;甘肃回族的开斋节等。从文化适应理论来说,任何一种文化传承与发展都是建立在自然环境、经济条件、政治环境、社会环境的基础上,最终形成与社会发展相适应的一整套体系。面对多元民族文化的交融,边疆民族地区农村治理过程中的文化认同,有利于强化各族人民对政府的信任与认可,为边疆民族地区农村治理创新争取社会内生条件。

三、边疆民族地区农村治理的现实困境

近年来,城镇化的快速发展,边疆民族地区农村社会转型迫在眉睫,转型过程中农村治理面临的困境也日益凸显,中国的农村社会发生了巨大的结构性变化与变迁。良好的政府治理,是良好的农村治理的基本条件,然而边疆民族地区农村治理却还面临着无序化的公共资源开发与利用、单一化的公共服务供给主体、国际化的公共安全形势、薄弱化的公共生态意识、多元化的公共权力结构等现实困境,这些都制约着边疆民族地区农村治理现代化的实现。

(一)公共资源开发的无序化

边疆民族地区丰富的物产资源,在我国现代化建设过程中扮演着极其重要的角色。马克思指出,人们为之奋斗的一切,都同他们的利益有关。受利益的驱使,人类对物产资源无序化的、掠夺性的开发,引发了诸如环境污染、物种灭绝、矿难等危机事件的接连发生。过度的采挖药用植物和猎杀野生动物,不仅导致野生动植物的绝迹,破坏了物种的多样性,而且严重威胁着生态环境,打破了生态平衡,极易引发水土流失、草原退化甚至沙化。矿产资源作为人类赖以生产和发展的重要能源,不仅是治国安邦的基础条件,还是国家安全的重要保障,而边疆民族地区作为我国矿产资源主要的输出地,其采挖的无序性、监管的非理性导致资源严重浪费、生态环境严重恶化以及土地资源的无序开发。公共资源的无序开发与利用,不但不利于边疆民族地区农村治理的现代化,而且与新常态下“协调发展、绿色发展、共享发展”的发展理念相悖,给边疆民族地区农村治理现代化带来了极大的挑战。

(二)公共服务供给的单一化

随着边疆民族地区经济实力的不断增强,边疆农民对于基本公共物品和公共服务的需求也日益呈现多样化和多元化。由于公共物品和公共服务非排他性与非竞争性的特性,市场提供公共服务往往不足,而政府作为提供公共服务的单一主体,不仅缺乏竞争性,而且资金匮乏、效率不高,往往忽略了农民的实际需求。目前,边疆民族地区农村严重缺乏社会公共服务供给社会资本的注入和社会公共服务供给多元主体的参与,诸如文化教育事业、公共医疗卫生、公共基础设施建设等仅靠政府单一化的供给模式已经无法满足人们日益增长的物质文化需求,这不仅制约了边疆民族地区农村经济的发展,而且严重阻碍了边疆民族地区农村治理的现代化。一方面,边疆民族地区农村仍然沿用传统的“自上而下”的公共服务供给模式,现实中的政府官员往往热衷于“性价比”较高的、易出政绩的公共服务的供给,而对于农村教育、公共医疗卫生、科技知识的推广与普及等公共服务的供给积极性并不高,导致公共服务供给的结构性失衡;另一方面,边疆民族地区农村转移支付资金“政出多门”,资金配置上的不合理和管理上的缺陷,极易造成资金利用率低下,严重影响着基层政府的公信力。

(三)公共安全形势的国际化

当前,世界多极化、经济全球化、时代信息化的进程不可逆转,在高度不确定性和高度复杂性的现代社会,国际社会面临着前所未有的机遇和挑战,国际安全形势的综合性、复杂性、多变性也日益凸显。美国学者塞缪尔·P·亨廷顿认为,现代性孕育着稳定,而现代化过程却滋生着动乱。边疆民族地区作为中国的边界地带,它远离我国的政治、经济、文化中心,人们的宗教信仰复杂、风俗习惯各异、民族文化多样,政治认同与文化认同的程度较低,并且它与周边国家和地区的来往较密切,容易引起周边的矛盾与冲突,如国际利益的冲突、反华势力的渗透、宗教极端分子的阴谋与破坏,导致边疆民族地区的公共安全形势愈加复杂,且还带有明显的宗教特质和民族特性。就国际而言,2015年巴黎的暴恐事件与美国的加州枪击事件,都是由宗教和民族问题引发的矛盾和冲突而引起的国家和局地动荡;就国内而言,近年来的新疆暴恐事件与云南昆明火车站暴恐事件等,不仅影响了我国多元民族的政治认同、文化认同、宗教认同,而且严重阻碍了我国边疆民族地区的稳定与发展。全球化的进程使得边疆民族地区农村隐蔽性的网络攻击、跨国性的极端分裂主义、破坏性的核恐怖主义等公共安全形势更加趋于国际化。

(四)公共生态意识的薄弱化

随着国家经济的快速发展,边疆民族地区农民的物质生活水平不断地改善和提升,一方面人们的生存需求得到了极大的丰富和满足,另一方面人们对生态环境质量的要求也越来越高。事实上,边疆公共资源开发与利用的无序化、传统“重经济发展,轻生态保护”的意识严重制约着边疆民族地区农村的科学发展。当前,边疆民族地区农村的发展水平有限与生活水平程度不高,造成了边疆民族地区农民往往表现出生态意识不强、生态环保观念滞后、生态权利意识不足等诸多公共生态意识薄弱化的现象。其一,边疆民族地区农村基础设施缺乏,生活“三废”处置基础设施严重不足,污染物和废弃物分类处理的意识欠缺,导致边疆生态环境的进一步恶化。其二,边疆民族地区农村落后的教育体系,生态文明建设的教育和生态环境保护知识的宣传不到位,边疆农民的生态知识学习不够,导致边疆农民的生态责任感不强、生态意识薄弱。其三,边疆农民的生态权利意识不足,换句话说,边疆农民的生态维权意识不强,出现“各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”的心态,违背了美丽中国建设、生态文明建设与绿色发展的初衷,阻碍了边疆生态治理的现代化。

(五)公共权力结构的多元化

农村权力结构是村政的核心,对农村社会的可持续发展具有深远的影响。我国农村权力结构历经了“县政绅治”“政社合一”与“乡政村治”等三个重要阶段。当前,边疆民族地区农村权力结构的多元化部分满足了农民多样化的需求,从某种意义上来说,它促进了边疆农村经济和基层民主的发展,但同时,它也增加了边疆民族地区农村社会多元化公共权力整合的难度。由于边疆民族地区历史传统和现实发展的特殊性,使其拥有着宗教、宗族、村民委员会等多元权力结构主体,一方面不同的权力主体各自拥有各自不同的利益取向和价值目标,其代表的是各自的利益群体,另一方面村民委员会往往扮演着“召集人”的角色,权力运作一旦不合理,势必造成多头治理、权责不清、效率不高等“九龙治水”现象的发生。边疆农村基层权力结构的多元化,使得边疆基层腐败问题多层次、跨领域、广覆盖,表现形式隐蔽化、智能化、多样化,这种边疆基层权力的异化、悬浮、黑帮化现象,势必导致边疆农村基层治理能力现代化的威胁度增加。一般认为,多元化公共权力的结构似“金字塔”,边疆农村权力的结构也不例外,越往上其权力制约性就越小,加之信息的不对称以及监管的不到位使得公共权力“黑箱经营”时有发生,成为了边疆民族地区农村治理能力现代化最棘手的现实困境之一。

四、边疆民族地区农村治理能力现代化的路径选择

边疆民族地区农村治理能力现代化是国家治理能力现代化的应有之义。它是边疆农村治理主体素质与时俱进的提高,以适合新时期边疆农村社会发展的需要治理状态,即边疆农村“善治”状态。共生理论中的互利理念、互惠理念、互信理念、互依理念以及互融理念,从不同层面揭示了边疆农村共生治理的本质内涵。

(一)以利益为纽带,构建互利共生的边疆公共资源开发格局

社会组织或社团型公益组织(包括慈善组织、民间智库,等)作为公民自愿组建并在民政部门备案的合法组织,在公民利益表达、谋求公共利益、协调公民利益关系、缓减社会纠纷和矛盾等方面发挥着举重轻重的作用。其中,社团型利益集团的结构使集团的领导人能了解其成员的意见,并动员其成员积极活动以支持某些特定政策。首先,构建以利益为纽带的“企业+农户+基地”互利共生边疆公共资源开发结构,即由企业投资和负责边疆公共资源开发的技术指导与技术创新,农户参与公共资源的开发“一线”工作,培育边疆公共资源开发与利用的孵化基地,形成良性运转的合作社开发模式,不仅可以有效地预防边疆公共资源的过度采挖和珍稀物种的灭绝,而且顺应了绿色发展和协调发展的时代发展要求和国家治理能力现代化的要求。其次,用制度规范边疆矿产资源的开发与利用、土地资源的流转与开发,进一步健全相关法律法规,规范濒危动植物利用和管理,协调好各方既得利益。另外,利用创新技术制作药物以替代动植物的药用价值,加大珍稀药材的栽培和养殖,以减少物种的灭绝。技术创新才是时代发展的必由之路,也是构建互利共生边疆公共资源开发格局的必经之路。最后,构建人与自然和谐共处的互利共生的格局。人类在注重自身利益获取的同时,也要强化可持续发展的理念,即任何形式的发展必须建立在社会、经济、人口、资源、环境、生活等各方面互相协调和共同发展的基础上,打造人与自然互利生存的“共生圈”。

(二)以合作为原则,构建互惠共生的边疆公共服务供给模式

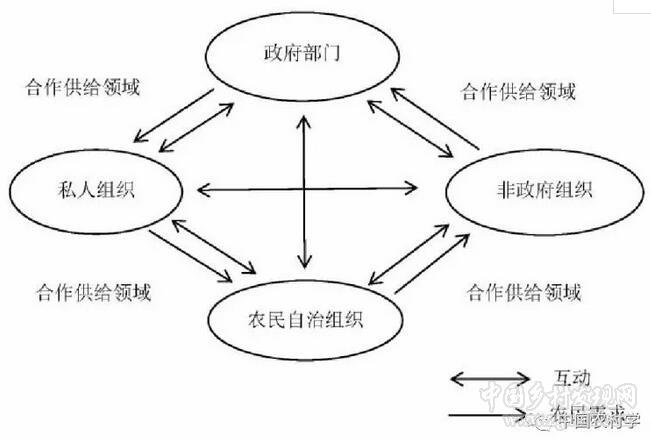

边疆民族地区农村公共服务供给模式应以保障改善民生为核心,以满足农民需求为向导,以结构性改革为方向,以破除城乡二元化结构为目标。同时,逐步优化边疆民族地区农村公共服务供给的顶层设计,积极引入社会资本加入到边疆民族地区农村公共服务的供给,构建“政府主导、社会协同、市场推进、民众参与”的“一主多元”边疆民族地区农村公共服务多元且差异化的合作供给模式以提高社会的效率。正如当代西方著名政治学家罗伯特·D.帕特南(Robert D. Putnam)所说,社会资本是社会组织的特征,诸如信任、规范及网络,它们能够通过促进合作行为来提高社会的效率。以合作为原则,构建互惠共生的边疆公共服务供给模式,培育良好的边疆公共服务供给共生环境,是解决边疆农村公共服务供给主体单一、供给效率低下、供给资金短缺等问题的关键。首先,营造良好的边疆农村公共服务供给的共生环境,诸如政治环境、经济环境、社会环境等。在政府的有力推动下,吸引社会资本参与边疆农村公共服务的供给,搭建有利于非政府组织和边疆农民话语权的基层政府与农民协商合作平台,建立地方政府与私人组织、非政府组织的合作伙伴关系(如图1)。其次,明确政府的责权与行为是进一步推进边疆民族地区农村公共服务合作供给的前提和保障。根据边疆农村公共服务的需求和属性,授权并激励非政府组织参与某些领域的公共服务供给,为民间组织的发展提供良好的制度环境,发展互惠共生的公私合作模式、PPP模式。最后,引入市场准入机制和良性竞争机制,使得社会组织成为边疆农村公共服务供给的主体之一。另外,不仅要规范政府行为,增强政府行政透明度,建立政府与农民的互动回应机制,以提升政府的公信力,而且要给予私人组织、农民自治组织、非营利性组织等社会组织足够的发展空间,政府可以通过合同外包、委托代理等合作方式进行公开、公平、公正的招投标计划,由私人组织或者非政府组织提供农村教育、农村公共医疗卫生、农业科技知识的推广与普及等公共服务的供给,建立健全边疆民族地区基层政府对社会组织的全方位监督和评估考核机制,以此作为合同或委托延续和政府补贴的重要依据,从而有效地构建边疆农村互惠共生的公共服务供给模式。

图1 边疆民族地区农村公共服务合作供给模式

(三)以信任为基础,构建互信共生的边疆公共安全保障制度

人们需要充分认识“一个统治制度的合法性,是以被统治者对合法性的信任为尺度的”。在高度不确定性和高度复杂性的现代社会,国际社会面临着前所未有的挑战,国内安全形势的综合性、复杂性、多变性也日益凸显。由于边疆民族地区多元民族文化的差异、宗教信仰的迥异、风俗习惯的各异,加之与东部沿海发达地区的贫富差距,以及国内外分裂分子的破坏,导致了边疆民族地区国家认同、政治认同文化认同、民族认同的“信任危机”。因此,以信任为基础的国家认同、政治认同、文化认同、民族认同是边疆公共安全得以保障的关键。首先,以信任为基础,探寻不同文化、不同民族、不同宗教的共生、合作、可持续公共安全,探讨建立边疆民族地区安全与合作新架构。一是要筑牢政治安全信任基础,加强边疆民族地区与周边国家互信共生的制度建设;二是积极倡导共生、互信、合作、可持续的公共安全观,加强网络安全合作,为边疆民族地区提供更优质的公共安全产品;三是坚持以政治互信的方式,妥善处理好边疆民族地区与周边国家的关系,共同维护好边疆地区的和平与稳定。其次,要构建边疆民族地区互信共生的公共安全保障制度。制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至走向反面。一方面,我们可以借鉴国外有效应对公共安全的模式,诸如“强总统、大协调”的美国模式、“大总统、大安全”的俄罗斯模式、“强内阁、大安全”的日本模式等,探索中国边疆公共安全治理的新模式;另一方面,建立边疆公共安全法制评估制度,建设公共安全防范关键技术示范基地,增强公共安全技术人才储备,强化“专家库”“人才库”和“资源库”的建设。最后,鼓励社会公民积极加入维护边疆民族地区公共安全的阵营。以奥斯特罗姆为代表的新公共服务学派提出公众参与理论的民主理想是,通过对公民事务的广泛参与,能确保个人利益和集体利益不断得到当局者的倾听和关注。公众的参与不仅有利于解决边疆农村社会的冲突与矛盾,还有利于建立民族与民族之间的信任关系,从而有效地促进了边疆民族地区互信共生的关系,维护了边疆民族地区的和谐与稳定。

(四)以法治为前提,构建互依共生的边疆公共生态法治意识

意识是行为哲学的核心问题。也就是说,人的行为是意识的具体表现。边疆民族地区农民的公共生态意识培养,必须要改变其传统的思想观念和价值理念,要把生态知识和生态要求作为其日常行为的规范。一方面全面依法治国的前提背景下,法治手段不仅是形成法治意识的一个重要手段,还是形成规矩意识的一个重要手段。用法治思维立规矩,建立行之有效的村规民约,加强边疆民族地区农村生活陋习的改变,规范生活“三废”的排放,构建互依共生的边疆生态环境。另一方面政府可以从提升边疆农民生态法治意识教育水平,培养边疆农民积极参与生态实践的能力,完善边疆生态相关法律制度的全面建设以及借鉴国内外先进的生态教育经验等多途径、多层面主导边疆农村生态法治意识的塑造。一是强化政府生态法治的主体责任,落实责任追究机制,进一步完善生态立法与执法,保障边疆生态保护有法可依、有法必依、违法必究的责任机制;二是加大政府的资金投入力度,鼓励社会资本的注入,建设好边疆民族地区农村公共基础设施,科学合理地处理废弃物和污染物,有效防范边疆生态进一步恶化;三是落实政府宣传和教育工作,加强生态文明建设、美丽中国建设、绿色发展等国家方针政策的宣传工作,发挥生态教育的重要作用,开设专门的生态教育课程,开展全民生态教育并通过多渠道、多样式进行生态知识的普及、传授,培养边疆农民的公共生态道德观念和公共生态法治意识。除了完善生态立法与执法、开展全民生态教育等途径外,还要不断发展和创新环境科学技术,支持并引导社会组织的生态公益活动,进一步提升人与自然互依共生的环境伦理道德观。

(五)以融合为目标,构建互融共生的边疆公共权力约束机制

公共权力是一把“双刃剑”,既可以为人类谋福祉,又可能损害公共利益及限制公民自由。“国家能力就是一种公共权力,作为一种被国家垄断的暴力,为了尽可能提高国家制定并实施政策和执法的能力,国家能力的行使中两种类型的权力交替使用:专断式权力和基础性权力。”从早期的以德制权、以礼限权,到近代的以权制权、非政府组织或第三部门力量约束公共权力,无疑都是国家能力行使过程中两种公权力交替使用的具体表现。由于边疆民族地区农村历史传统和社会发展的特殊性,使其还存留在神权、族权、教权等多种权力主体,各种权力主体代表着不同群体的价值取向和利益目标,势必造成权力的寻租及腐败。构建互融共生的边疆公共权力约束机制成为了边疆民族地区基层政府治疆理政的关键。首先,构建党政、行政、自治三重权力分工协作的边疆农村治理网络,搭建“一委一居一站”和多元社会组织参与的边疆农村组织架构,即基层党委领导、农村居民委员会自治、农村服务站综合服务、社会组织参与边疆农村治理,实现党务、居务、政务的相对分离,形成边疆农村党委决策、居委会和社会组织监督的运行机制。其次,在承认边疆民族地区传统的神权、族权、教权的同时,要充分发挥公共权力行使的民主意识,协调处理好民族认同和国家认同,将可能出现的“对立冲突”的思维转变为“互融共生”的价值理念。一是完善“因俗制宜”和“礼法结合”传统的边疆农村治理方式,注重“法治”胜于“人治”的边疆民族地区农村治理理念,建立权力清单制度,将权力装进制度的笼子里;二是从源头上斩断公共权力与私利之间的脐带,推行边疆农村政务信息公开,建立健全政务信息公开制度,确保政务信息公开的可信性和真实性;三是明确权责,建立权力行使终身追究机制,加强行政人员行政伦理道德的教育,保证其“能用权、会用权、善用权”。最后,建立第三方监督机构和第三方评估机构,培育非政府组织或者第三部门对公共权力约束,加强边疆民族地区社会自治的建设。目前,由于边疆农村自治所需的各种条件需由边疆基层政府来提供,基层政府依然是决策主体,社会组织的参与较少,这也是政府简政放权需要努力的重要方向。正如法默尔所言,“共同体必须自主决策,尽管到目前为止决策还是别人在做…”,然而,这些自主决策都是阶段性或者过渡性的举措,“共同体”式的决策模式必须建立起政府、社会与市场的合作治理体系,才能真正通向边疆农村自治的彼岸,推进多民族的互融共生。

五、结论与讨论

国家治理能力现代化关键是处理好政府、社会、市场三者之间的关系,强调“三部门”的合作共治,当政府与市场都出现失灵的时候,传统的“二分模式”不能满足现代社会治理的需求,这就需要政府与政府的协同、政府与市场的互补、政府与社会的共治、政府与公众的互信。“国家治理体系和治理能力的现代化其中一个重要内涵就是政府、社会组织以及公民共同参与治理,多元主体合作共治是现代‘治理’区别于传统‘管理’的主要区别之一,现代治理主体是多元的,包括政府、市场、私人企业、居民自治组织和非政府组织。”就治理主体来说,第一部门的政府、第二部门的市场、第三部门的社会组织所形成的多元治理主体之间的互动合作与集体行动是实现“善治”的基本保障。就职责权限而言,政府是提供社会公共服务和公共物品的公权力机构,市场是提供私人物品的私权力组织,非政府组织或社会组织是提供公共服务和公共物品的私营机构,三者互相依赖又互相独立。就治理能力而言,将市场管理机制与社会组织管理方法引入到政府治理的公共领域,更多强调的是效率性、竞争性、灵活性。

从传统农业社会的统治型国家治理,到现代工业社会的管理型国家治理,再到当代信息社会的服务型国家治理。毫无疑问,当代国家治理更加注重系统性、整体性、协同性,强调协同治理、合作共治。边疆民族地区农村治理能力现代化,需要建立政府、社会与市场的共生关系,实现科学民主化的决策能力、互动合作式的协同能力、公正法治化的执行能力、规划统筹性的调控能力、前瞻综合性的改革能力。简言之,边疆民族地区农村治理能力现代化必须引入共生发展的理念,实现边疆农村公共服务和公共物品“供给侧”与“需求侧”的相对应,并运用自然界普遍存在的共生现象来描述边疆农村治理中的政治、经济、文化、教育、医疗卫生等方面的共生关系,进一步理解和把握共生关系存在于社会的客观性,依据共生理念推进边疆民族地区农村治理向“善治”转变。

作者简介:罗敏,广西师范大学政治与公共管理学院2014级硕士研究生;陈连艳,广西师范大学政治与公共管理学院2016级硕士研究生;周超,广西师范大学政治与公共管理学院副教授

中国乡村发现网转自:中国农村学 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)