导读:文章从人口发展角度,提出了以下几个方面的问题:

一是我国在人口上长期面临的问题不是人少而是人多,不是劳动力不足而是劳动力严重过剩,这是长期趋势。

二是人口第一大国不是发展优势,人口过快增长对人类、对全球,包括对我们自己的压力巨大。

三是未来重点在于调整人口结构,以提高人口质量而非数量,用更少人口来创造更多价值才是发展大计。

四是未来各国之间竞争关系重点在于资源、能源,我们人口越多,消耗能源越多,低水平人口增长对世界是灾难。

1、农村劳动力供给面临着长期过剩而不是不足

近些年,随着中央计划生育政策的调整,理论界有一种比较流行的观点,认为中国的人口红利在丧失,劳动力供给将面临严重不足,并会直接影响到中国经济的发展,并借此对过去几十年中国采取的计划生育政策进行严厉的批判。

根据我们在城镇化问题方面的研究,我们认为,中国人口是多了而不是少了,劳动力是长期过剩而不是供给不足,这是我们面临的严峻现实。

1、农村人均占有可耕地资源仍然过少

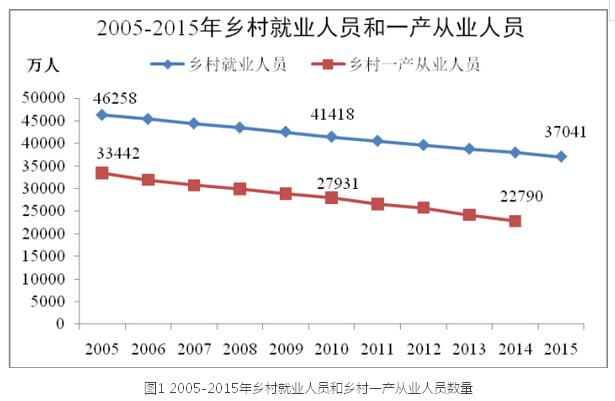

2015年乡村就业人员较2005年减少了9217万人,而2014年乡村一产从业人员相比2005年也减少了1.1亿人(图1)。2015年农民工总量达到2.7亿人。

如果不考虑这部分转移出去的2.7亿农村劳动力,现在农村劳动年龄阶段的人口大概是4.24亿 。

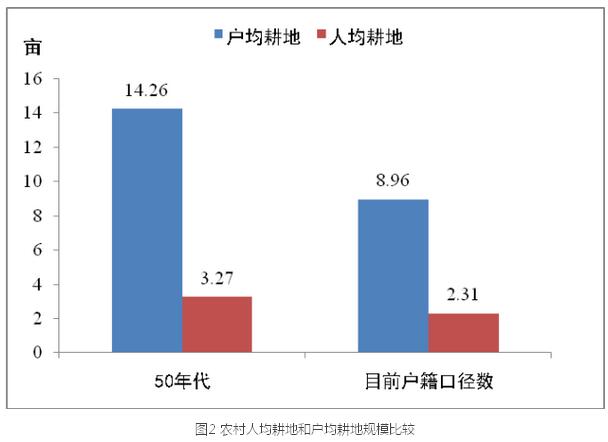

我们注意到舆论更多的关注劳动力价格上涨和所谓的劳动力短缺,但是农村劳动力仍有较大剩余,户均耕地规模仍然很低的事实却被大大忽视。

当前,我国户籍口径下的人均耕地2.31亩,户均耕地为8.96亩,和上世纪50年代相比,农村户均耕地减少了5.2亩,人均耕地减少了近1亩(图2)。

与日本、韩国及欧美国家相比(表1),我国户均经营规模仅约0.6公顷,是韩国的40%,是日本的30%。与欧美国家差距则更大,美国、法国、德国分别是中国的282倍、117倍和63倍。

可见,我国农业劳动效率还非常低。

如果我们的户均经营规模能达到韩国1.5公顷或日本2公顷的水平,那么农村大约还可以再转移出约2亿的劳动力。

2、农村劳动力转移速度下滑趋势明显

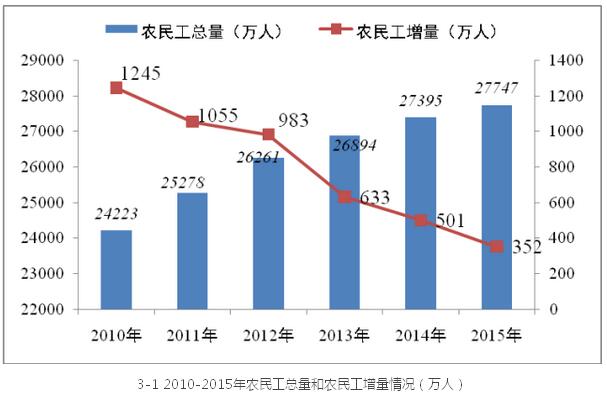

2015年,外出农民工数量接近于零增长。据统计,农民工增量从2010年的1245万人逐年减少,到2015年减少到352万人,平均每年减少179万人(图3-1)。

跨乡镇外出的农民工增量从2010年的802万人大幅度下滑到2015年的63万人,几乎等于零增长,平均每年减少148万人(图3-2)。

这也从另一角度说明了当前劳动力需求正大幅下降,而农村闲置劳动力大幅度增加的问题将日益突出。

3、国民经济增长速度下滑也会影响到城镇化进程

从宏观经济形势来看,现在的GDP增长速度趋于减缓,由2010年的10.6%减至2015年的6.9%,并且减慢速度也比较快。

无论是从国际上面临的压力来考虑,还是从国内改革的难点来分析,我们预计增长速度还会继续放缓,未来增长速度5%-7%将是合理区间。

同时,目前我国城镇化率依然保持着较高的速度,但是2010-2014年城镇化提高速度已经逐年下降,从2010年的1.61个百分点的增长速度下降到2014年的1.04个百分点。

虽然2015年城镇化率有所反弹,提高了1.33个百分点,但是和农民工外出转移的数字有着明显差距,诸多原因还需要再进一步深入研究。

但是可以肯定,未来继续维持一个百分点以上的高速增长已经不可能再实现了。

从城镇化政策推进的角度看,当前城市的农民工市民化政策尚未顺利落实,他们在城市仍然未能真正地享受与城市户籍居民同等的公共服务待遇,他们也并未真正地实现转移进城;

户籍制度改革的推进也遇到了一些难点,特别是在一些农村劳动力转移较多的地区,农民工仍然会面临较严苛的进城落户限制,未来城乡人口两栖就业和居住并存的现象将会长期存在。

4、农民工就业时间还有较大剩余

农民工在城市过早退出劳动力市场也导致一部分劳动力资源闲置。国际劳工组织认定的工人的黄金劳动年龄是25-54岁,而我国城镇就业的农村劳动力大多是45岁以后就返回农村。

和城市户籍人口退休年龄相比,意味着他们还有15年的劳动时间没有充分释放,而且这个劳动年龄恰恰是技术最成熟的时间。可见,大量流动就业人口的年龄优势、技术成熟的优势并没有充分释放出来。

5、资本和技术对劳动力的替代趋势明显

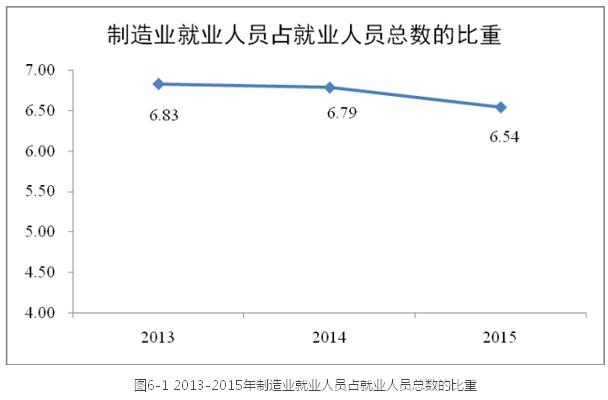

2013-2015年,我国制造业就业人员占就业人员总数的比重逐渐下降,2015年较2013年下降了0.29个百分点(图6-1)。

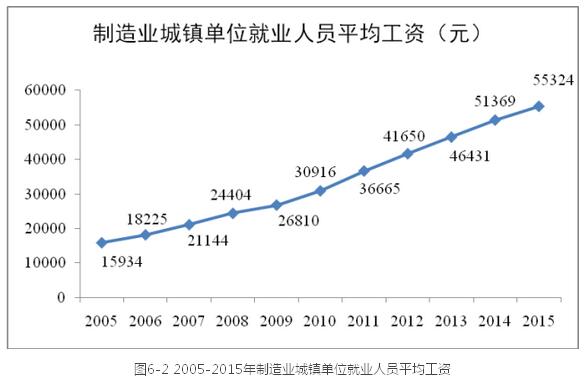

而资本和技术的替代也带来了制造业从业人员工资的上涨,2005—2015年,我国制造业城镇单位就业人员的平均工资由15934元上涨至55324元,增长了247%(图6-2)。

这种替代趋势可以从当前“机器换人”的现象中窥见一斑。目前全国有3000多家机器人工厂,而广东省、江苏省的机器人公司数量超过500个。

我们也看到,经济越发达的地方,机器替代人的现象越普遍。根据浙江经信委的调查,浙江省通过机器换人,三年减少普通劳动用工194.7万人,61.5%的企业一线员工超过10%,其中16.3%的企业减少30%以上一线员工。

可见,中国资本和技术取代劳动力是一个长期趋势。农村也同样呈现出资本和技术替代的趋势,农业机械化正逐步替代传统劳动手段。

在河南、黑龙江的农村,一到收割季节,田间地头忙碌的全是联合收割机。虽然使用权制度没有发生变化,但是大面积机械替代已经出现了,目前的农业机械化综合利用水平已经达到了61%,是1998年的4倍左右。

而现代农业已经在农村有了非常广泛深远的影响。过去依靠人海战术的传统劳动方式已经向着机械化、规模化、集约化转变。

6、城市包容性下降,丧失了大量的服务业就业岗位

改革开放以来,中国城市形成了以房地产为导向的传统发展模式,虽然促进了城市的发展,但也带来了一系列弊病,比如,降低了城市的包容性,排斥低端产业和人口。

城镇化进程可以解决一部分劳动力过剩,但传统城市发展模式下,城市仍在排斥外来人口,没有发挥出服务业吸纳劳动力就业的潜力。

2015年我国的服务业就业占比达40.6%,但是和其他国家比较而言,我国服务业发展仍相对滞后。如图7所示,我国服务业就业比与其他发达国家相比,还有较大的差距,即使与日韩东亚国家相比,我们相差大约30个百分点以上。

2、中国人口多仍是主要矛盾

1、人口多,质量不高

从规模上看,2015年中国总人口13.71亿,居世界第一。虽然2015年中国GDP约11.2万亿美元,居世界第二,但是人均GDP仅7575美元,世界排名约77位。

我国人口多还存在着以下几个特点:

一是农村人口多。2014年农村户籍人口有8.76亿,即便按常住口径,2015年农村常住人口也仍高达6.03亿。

二是贫困人口多,目前全国农村贫困人口约占农村居民的7.2%。

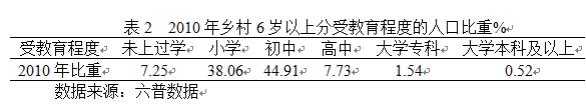

三是受教育水平较低,从六普数据乡村6岁以上分受教育程度的人口占比情况看,未上过学的占7.25%,上过小学的占38%,上过初中的占45%,而高中及以上的仅占9.79%。

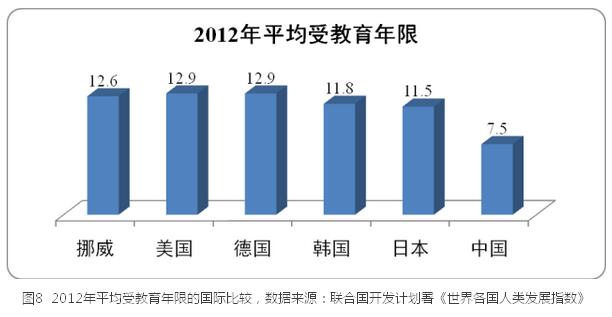

从质量上看,中国的劳动力受教育水平不高已经成为发展短板。2012年中国平均受教育年限是7.5,较日本低了4,较德国、美国分别低了5.4。而农村受教育年限则更低。

2、人均占有资源低,能耗高

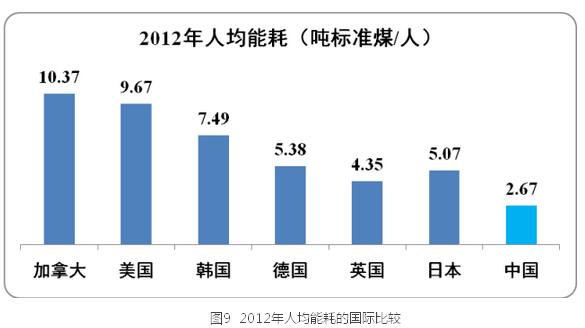

2012年中国的人均能耗是2.67吨标准煤/人,是日本(5.07)的约1/2,韩国(7.49)的约1/3,美国(9.67)的约1/4(图9)。

那么,未来随着人均收入水平的提高,未来人均资源能源的占有水平势必要增加。

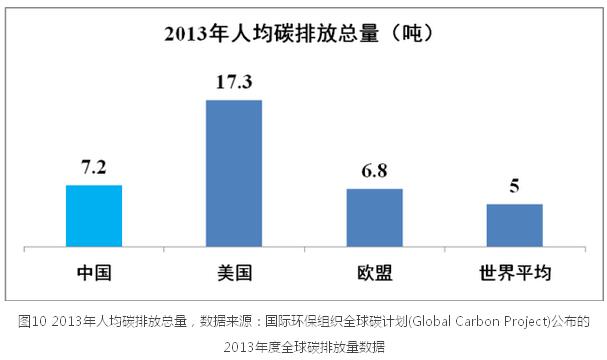

与此同时,虽然我国的发展水平和发达国家相比并不高,但我国的人均碳排放水平却很高,2013年的人均碳排放总量7.2吨,较欧盟的人均碳排放总量高了0.4吨,较世界平均水平高了2.2吨。

从碳排放总量来看,中国目前的碳排放总量占全球总排放的28%,美国和欧洲分别为14%和10%。未来随着人口的增加,碳排放压力巨大,对环境也将产生巨大的影响。

3、由于人口多,国内耕地资源已经不能满足农产品供给需求

我国2015年的粮食进口水平已经超出1亿吨,相当于在国外占用了8亿亩到10亿亩的耕地,虽然农业劳动生产率在提高,粮食产量实现“十二连增”,连续十二年突破1.1万亿斤。

但是进口数量也在大幅度增加,2015年中国玉米进口量为473万吨、稻米进口总量为335万吨,大豆进口总量为8169万吨,分别较2014年增加了82%、31%和14.42%。

随着人口增长,农产品供求压力已经十分明显,现在粮食供给仅仅靠国内已经不能满足人口增长和对农产品多元化消费的需求。

我国农业发展受到多因素遏制,如国内土地没有休耕过,而且污染问题也比较严重。当年布朗怀疑中国人能不能养活16亿人口,问题的关键是仅仅靠中国自己的耕地怕是真的难以养活。

2015年国内耕地问题是20.25亿亩,而粮食进口就相当于利用国外耕地8-10亿亩。压力非常大。

总之,人均占有资源的水平低,发展方式仍然粗放,人均消耗能源资源问题越来越严重,而且劳动生产率还不高,从这些角度看,我们根本谈不上具有人口优势。

3、生育率降低和人口老龄化并没有到达危机阶段

1、生育率降低是发展趋势,有利于降低人口总量

2015年,我国的总和生育率达1.047,较2008年总和生育率水平低了0.4。其实,生育率降低是经济社会发展的必然趋势。

现在的生育成本越来越高,特别是城市生育成本。据一项调查显示,北京的生育成本 最高,达276万元,上海、深圳、广州分别是247万元、216万元和201万元。

此外,“养儿防老、积谷防饥”的传统观念已经逐步被日渐完善的社保体系所替代。在诸多因素的作用下,放开二胎的政策效果仍需要时间观察。

计划生育政策是一项长期国策、基本国策,只有在中国的特定体制下才能实现。作为一项强制性政策,存在舆论争议是正常的事情。

此外,计划生育是对全世界、全人类负责的问题,在特定的历史条件下,国家利益和个人利益出现冲突也是正常的,我们要理解。

我们看到印度、菲律宾、肯尼亚等国,人口多带来了太多的问题。如果我们的人口也达到了15亿、16亿,甚至是20亿,那么我们的生活会就怎么样?这一点并不难以想象。

2、老龄化问题没有想象得那么严重

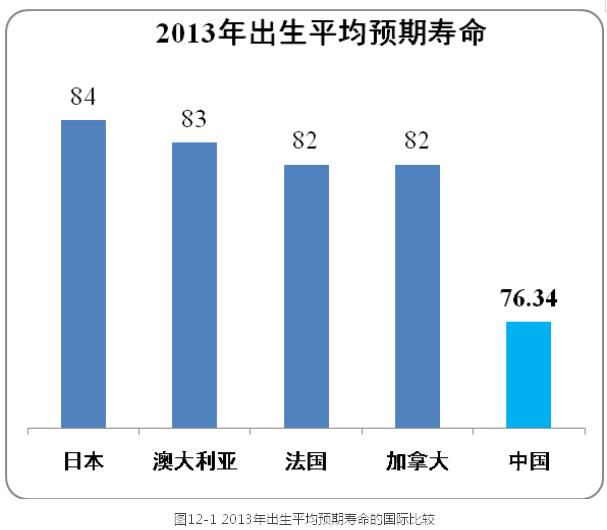

从出生平均预期寿命来看,中国2015年的出生平均预期寿命是76.34岁,比日本要低了近8岁 。而事实上,中国人口基数太大,有13.7亿人口,是日本(1.27亿)的约11倍。

我们看到,日本(男)的平均预期寿命从64岁提高到70岁花费了13年(表3)。

2010-2015年中国的平均预期寿命平均每提高一岁要花费3-4年,中国要达到日本现在的水平至少需要30年以上。

其实,通过增加劳动剩余时间可以解决老龄化问题。我们看到城市农民工的“退休”年龄比城市居民法定退休年龄低了15岁。

我们还看到,中国的老年人大多留在家里,并承担了本应由社会承担的就业,而日本70岁以上的老人还在开出租车、从事清扫、机场搬运工的工作,而且是高素质的劳动力。

当前很多的大城市都采取了限制人口的政策。他们没有看到常住人口老龄化和户籍人口老龄化有着根本的区别,上海户籍人口老龄化率是28%,北京户籍人口老龄化是23%;上海常住人口老龄化是18%,北京常住人口老龄化是17%。

可见,外来人口进入城市,起到了稀释的作用,降低了老龄化的速度,可我们的城市还在限制外来人口的进入。因此,只有推进城镇化,通过人口要素的流动,才可以解决老龄化问题。

总结起来看:

一是中国在人口上长期面临的问题不是人少而是人多,不是劳动力不足而是劳动力严重过剩,这是长期趋势。

二是人口第一大国不是发展优势,人口过快增长对人类、对全球,包括对我们自己的压力巨大。

三是未来重点在于调整人口结构,以提高人口质量而非数量,用更少人口来创造更多价值才是发展大计。

四是未来各国之间竞争关系重点在于资源、能源,我们人口越多,消耗能源越多,低水平人口增长对世界是灾难。

4、政策建议

1、加快推进城镇化进程

城镇化是调节人口结构、促进人口全面发展最有效的途径。

一是城乡出生预期寿命存在较大差距,根据六普数据推算,城市(男)、城市(女)的出生预期寿命分别较乡村的高6.5岁和4.2岁(图13-1)。

二是城乡受教育水平存在差距,2014年6岁以上人口中高中学历的占比,城市较乡村高了15.2个百分点,而城市大专以及上学历的占比是乡村的11倍(图13-2)。

三是从城乡居民人均可支配收入水平来看,2015年城镇居民人均可支配收入达31195元,是农村居民的2.7倍。通过城镇化,缩小城乡间的差距,至少提高受教育水平和人均收入水平,进而起到调整人口结构的作用。

可见,减少农民是人口空间结构调整最大的一个关键因素。

2、完善人口信息采集和发布制度

我们要认识到,政府的政策调整需要一定时间,因此,我们制定人口政策的时候,要了解未来的长期发展趋势,要看到农村问题和贫困问题,还要及时跟踪和调整生育状况。

现在对于生育状况,缺少全国的研究,大都是个别地区、个别层次的个案。此外,我们的调查结果应该对社会频繁发布,让全社会都能及时了解人口信息,实际上人口出生率下降的情况并没有那么严重。

3、加快配套改革,促进人口结构的调整

一要促进城乡劳动力要素的流通,二要转变城市发展模式,增加城市的包容性,三要加快户籍、土地、行政管理体制的改革。

4、要改革统计方法,从移动端数据获取人口信息来源

当前我国的手机用户是13.96亿,几乎覆盖了全国人口,而且手机已经完全实名制,可我们还在按抽样调查或者十年一普查的方式来统计人口数据。

如果我们要研究人的空间流动状况、人的分布及生活消费状况,完全可以从14亿用户的手机移动端来获取,这对人口研究有着重要意义。

中国乡村发现网转自:区域经济 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)