——基于2013年国家卫计委流动人口动态监测调查分析

摘要:本文基于2013年流动人口动态监测调查数据,运用STATA统计分析方法中的线性回归分析,探讨了流动形态对流动人口初婚年龄的影响,提出流动人口的初婚年龄与外出流动时间及流动区域离家距离均呈正相关的假设,并进一步证明了流动形态会推迟流动人口的初婚年龄。

关键词:流动人口;流动形态;初婚年龄

一、引言

随着工业化、城镇化的不断推进,我国流动人口越来越多,中国现已进入人口流动迁移最为活跃的时期。不管何种地域的流动都在一定程度上影响流动人口的择偶观念、结婚年龄以及婚姻稳定性等。2010年第六次全国人口普查数据表明,我国流动人口已经超过2亿,2012年达到2.36亿,并且这一数据还在不断增长,流动这一外出形态在一定程度上提高了初婚年龄。一方面,流动的特殊性带来了流动人口的生活不稳定,大部分人在较为年轻时忙于赚钱,当有足够的经济实力保证家庭稳定时才选择结婚;另一方面,我国的流动人口多数为农村流向城镇,这种流动开拓了流动人口的眼界,城镇生活的快节奏以及晚婚文化对流动人口存在潜移默化的影响,这也是导致流动人口初婚年龄推迟的一个重要因素。从省外流动到省内跨市,再到市内跨县,地域发展不均衡、地域文化的差异性必然会对择偶观念、择偶范围等产生影响,进而影响他们进入婚姻的年龄,重塑他们对于家庭的认识。婚姻是家庭的前提,人类生存和发展依赖于家庭。所以对婚姻年龄的研究有利于加深对家庭的认识。

二、理论基础

对于初婚年龄的研究,学术界就影响因素提出以下几种理论进行解释:个人取向解释关注教育、职业、收入等,认为以父母教育水平、经济地位、兄弟姐妹个数等为主要特征的家庭形态对初婚年龄有影响(王鹏、吴愈晓,2013);社会取向认为婚姻观念与相关制度约束与支配对初婚年龄存在影响(戴可景,1990),此外,特定时期的性别比例与社会经济发展状态也会影响初婚年龄(叶文振,1995)。

在中国,初婚年龄呈现性别差异和城乡差异,并呈现推迟态势(陈友华,1991;叶振文,1995;陆杰华、王笑非,2013)。随着流动人口规模的不断壮大,农村外出务工青年的婚姻及家庭问题需要逐渐被社会关注(风笑天,2006)。有相关研究发现,有外出经历的女性初婚年龄高于无外出经历的女性,也就是女性的外出行为推迟了其初婚年龄(郑真真,2002)。

三、流动形态与研究假设

1、数据来源

文章数据来源于2013年流动人口动态监测调查,调查样本来自31个省(区、市)和新疆生产建设兵团中跨县(市、区)及以上行政区划流动且在流入地居住达一个月的人群中,2013年5月年龄为15-59周岁(1953年6月—1998年5月间出生)的男女人口,样本数据为198795。其中涉及的有效自变量为外出区域、外出时常,有效因变量为初婚年龄。

2、流动形态分类

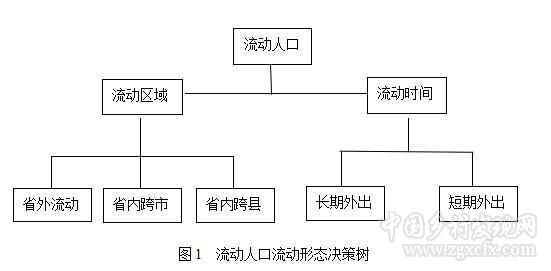

以流出地域为衡量指标,流动人口外出形态可分为省外流动、省内跨市、市内跨县,以流出时间为衡量指标,流动人口外出形态可分为长期流动和短期流动。具体的决策模型如下所示:

流动人口在选择外出形态时,从个人决策理论出发,可能会出现先选择在省内、省外发展,决定了具体去向,在进一步考察后,决定是否长期外出。第二步的个人选择取决于到达流入地后的预期,达到或者超过预期,将会选择长期外出。

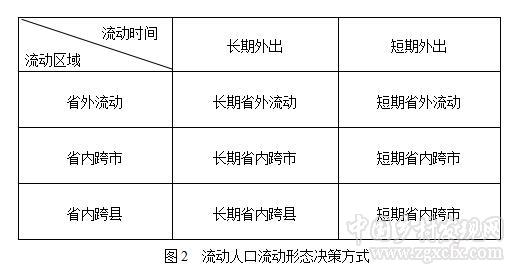

流动人口在选择外出形态时,可能会因为个人发展原因或者家庭原因,先确定是否长期外出务工,确定长期外出或者短期外出后,在选择流动区域。由此会形成以下六种决策方式:

3、研究假设

本研究试图通过定量研究方法,对当前流动人口的初婚年龄进行分析,通过对2013年卫计委流动人口动态监测调查数据的简单分析,以及个人对流动人口的基本了解,提出以下假设:

流动人口初婚年龄为Y

流动人口流动区域为X1

流动人口流动时间为X2

假设1:流动人口初婚年龄与流动区域离家距离呈正相关。

即流动区域离家越远,流动人口初婚年龄推迟越多;

流动区域离家越近,流动人口初婚年龄推迟越少。

假设2:流动人口初婚年龄与流动时间呈正相关。

即流动时间越长,流动人口初婚年龄推迟越多。

流动时间越长,流动人口初婚年龄推迟越少。

由此,构建二元回归方程:

Y=a+bX1+cX2(其中b>0,c>0)

四、研究设计与结论

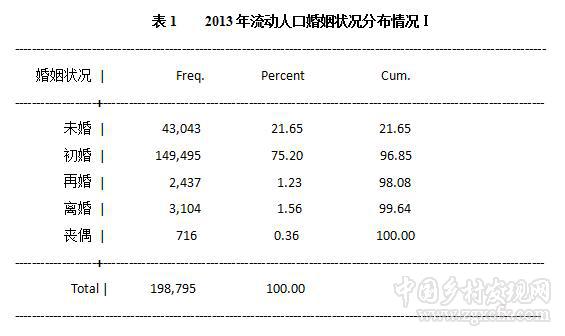

通过对样本数据198795条信息的描述分析,发现其中被调查者的婚姻状况分布如下:

从表1中,我们可以发现,流动人口中占比最大的为初婚群体。不考虑未婚群体,我们发现其余各类别中,再婚和离婚分别占1.23%,1.56%,说明在我国流动人口的婚姻稳定性较为可观。

本次研究的因变量为流动人口的初婚年龄,通过对婚姻状况的分析,其中只有初婚、再婚、离婚、丧偶存在初婚年龄,遂对数据库19875条数据进行筛减,其中未婚43043条数据被移除。移除后,对样本数据进行表述如下:

从表2中,我们可以发现,在所有的流动区域中,跨省流动人数最多,省内跨市人数次少,市内跨县人数最少。第一,这可能是由于我国市县地区、乡镇企业发展缓慢,难以吸收本地劳动力就业,岗位不足,导致农民工外流;;第二,人口省际流动较大,也可能是现今城镇化建设的后果,大量的农民被征地,他们难以适应政府给予的安置方式,或者安置款不能满足其正常的生活,他们被迫前往外地就业;第三,由于身边部分人在异地发展顺利,带来省外文化,潜移默化的熏陶和感染,导致本地劳动力向往外界市场,遂选择到省外就业。

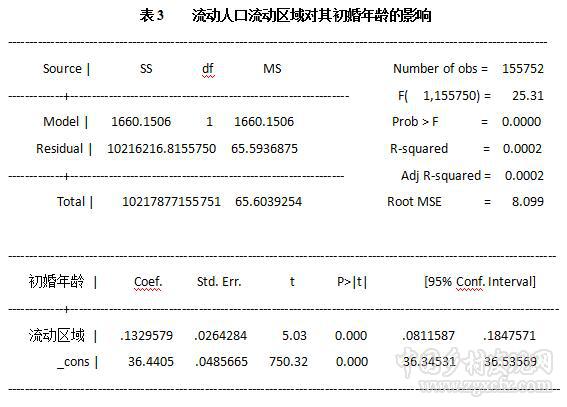

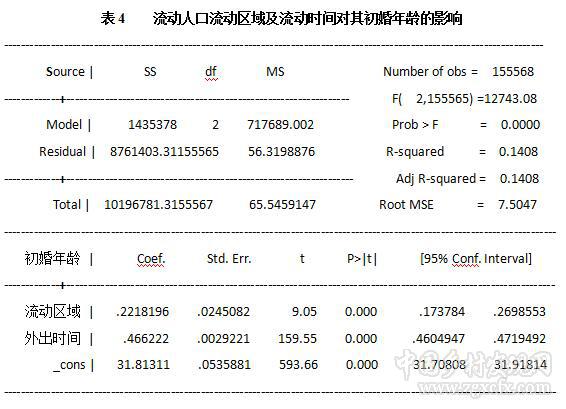

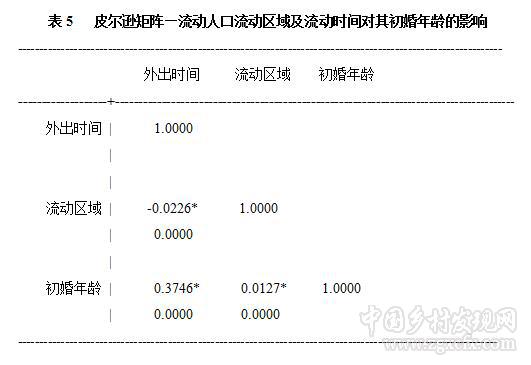

通过对数据进行筛减后,运用线性回归分析方法,探究了流动人口流动区域和流动时间对其初婚年龄的影响。运用STATA软件进行数据分析,图表结果如下:

当仅考虑流动区域对初婚年龄的影响时,用线性回归分析对自变量和因变量进行处理,得到上图结果,我们发现流动区域会推迟初婚年龄,影响系数为0.13。将流动时间考虑在内,进行线性回归分析,得到表4数据。

根据表4及表5,其中Prob>F=0.0000,表明该模型的建立是合理的。R-squared=0.1408,表明该数据的解释度为14.08。根据表3中的系数和常数项,结合研究假设,可以构建如下二元回归方程:

Y:初婚年龄

X1:流动区域

X2:外出时间

Y=a+0.22X1+0.47X2

结合二元回归方程进行分析,可以得出以下结论,在控制外出时间相同的情况下,流动区域每远一个单位,流动人口初婚年龄就会推迟0.22岁;在控制流动区域相同时,外出时间每增加一个单位,流动人口初婚年龄就会推迟0.47岁。

由此可见,流动人口的流动行为在时间和空间上都推迟了其初婚年龄,其中外出时间较之流动范围对初婚年龄的影响更大。这可能是由于婚姻关系在一定程度上可以克服地域问题,但由于人的生命历程有限,外出时间是客观存在的,一旦消耗的时间过多,就会影响其婚姻的时长。

五、结语

人口流动是中国社会现存的最突出的人口发展形态,对其进行分析研究具有参透社会现实、解决社会问题的作用。本文运用运用STATA统计分析方法对国家卫生和计划生育委员会2013年流动人口动态监测调查数据进行分析,考察现今社会流动人口初婚年龄的发展状况,验证人口外出会推迟初婚年龄的假设,对流动时间和流动区域进行实证检验。

文章从时间和空间的角度分析外出形态对初婚年龄的影响,有效的验证了文初假设。但忽略了一些社会因素对流动人口初婚年龄的影响:一是流动人口父母意愿等其他家庭因素,中国自古以来有“父母之命、媒妁之言”的说法,虽然随着时代的发展这种观点逐渐淡化,但农村父母对自己的婚嫁事宜仍具有较高发言权,他们在很大程度上影响着子女的择偶标准与婚嫁年龄;二是未考虑到网络媒体对流动人口初婚年龄的影响,网络技术的发展为广大流动人口拓宽了信息渠道,新思想、新观念唾手可及,流动人口残存的故步自封、固守成规的思想逐渐淡化,晚婚文化慢慢的潜入导致流动人口初婚年龄被推迟。这些因素是文章所未涉及的,需要进一步探讨和分析。

参考文献:

[1]安华.养老保障和住房保障整合发展的探讨[J].中国行政管理,2006(8):40-43.

[2]盛亦男.中国流动人口家庭化迁居[J].人口研究.2013(7):66-79.

[3]郑真真.外出经历对农村妇女初婚年龄的影响[J].中国人口科学,2002(2):61-65.

[4]陈正伟.中国初婚年龄性别匹配模型及其应用[J].理论新探,2010(3):4-8.

[5]陈友华.中国女性初婚、初育年龄变动的基本情况及其分析[J].中国人口科学,1991(5):39-46.

[6]叶文振.我国妇女初婚年龄的变化及其原因—河北省资料分析的启示[J].人口学刊,1995(2):14-22.

[7]陆杰华,王笑非.20世纪90年代以来我国婚姻状况变化分析[J].北京社会科学,2013(3):62-72.

[8]王鹏,吴俞晓.初婚年龄的影响因素分析—基于CGSS2006的研究[J].社会,2013(3):89-110.

[9]刘厚莲.新生代流动人口初婚年龄及其影响因素分析—基于全国流动人口动态监测调查数据[J].人口与发展,2014(5):77-84.

作者:安徽工业大学公共管理与法学院2016级研究生,研究方向:社会转型与社会问题研究。

(扫一扫,更多精彩内容!)