导读

我国目前集约化种植下,农田有机物料的投入仍是影响土壤有机质平衡的第一要素。我国土壤有机质和有效磷含量仍有增加的空间,还需加强有机物料的投入。

土壤质量研究今后还应加强土壤生物指标和土壤生态和健康功能研究,加强土壤质量演变趋势研究,采用模型模拟、预测与预警土壤质量,并通过模型的选择和参数的确定促进模型在生产实践中的应用。

我国用占世界9%的耕地养活了世界21%的人口,粮食增产中肥料的贡献占了40%左右。我国从20世纪70年代以来,逐渐施用化肥,其用量逐年增加,目前成为化肥总量和单位面积用量最高的国家。

在这30多年的进程中,粮食产量也在不断增加,特别是21世纪以来,党中央国务院制定了一系列政策,通过科技进步和增加农业投入,实现了粮食产量十一年连续增长。

但与此同时,我国有些地区农田土壤有机质含量下降、土壤酸化和土壤板结等问题凸显,例如,东北地区黑土有机质含量明显下降,与第二次土壤普查比,有机质含量下降了35%左右;华南、华东区土壤酸化日益加重;PH小于5.5的耕地面积由20%扩大到10%。

面对这些复杂的土壤质量问题,我国粮食产量“十一连增”后是否还要增还能增?农业生产如何发展?耕地质量是否具有高产稳产的可持续性,成为全社会关注的重要问题。

英国洛桑试验站170多年的肥料长期试验表明,化肥合理施用不会导致土壤退化和减产;而在我国,化肥施用仅仅30多年,有些地方就产生了严重的土壤质量退化。那么,施肥是否会引起土壤质量退化和趋势是什么?如何施肥才能够实现高产和土壤质量提升的协调发展?因为土壤质量的变化是一个相对缓慢的过程,要回答这些问题,只有通过20年以上的长期定位试验才能够得出较为可靠的结论。

我国在20世纪70年代末80年代初布置了一批肥料长期试验,1987年国家计委和农业部又在全国重点农区和主要土壤类型上建立了9个土壤肥力和肥料效益长期定位监测基地,20世纪80年代以来,中国科学院也在全国不同生态区布置了“土壤养分循环和平衡长期定位试验”。

到目前为止,全国持续进行的长期肥料试验估计有50个左右。这些长期试验积累了大量的数据资料,为阐明不同施肥的土壤质量变化提供了宝贵的基础资料。2015年是国际土壤年,本文以本期刊出的论文为主,对我国长期肥料试验结果进行了总结和讨论。

1 长期施肥对土壤质量影响的研究呈增长态势

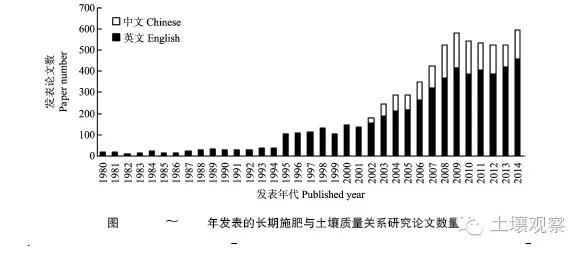

以长期施肥(long-termfertilization)为检索词,

通过WebofScience检索1980-2014年的论文,共6801篇,其中中文1423篇(图1)。研究方向涉及土壤化学、土壤物理、土壤生物、农学和环境指标等。

可以明显看出,长期施肥研究论文随年代呈显著增加趋势,大致可以分为3个阶段:上世纪80-90年代的开始阶段;到90年代后期发展较快,进入快速增长期;21世纪以来呈迅猛发展态势并且持续增长,特别是2006年以来,这方面的研究一直处于活跃期,成为研究热点,呈居高不下的趋势。

21世纪以来中文论文数量也在不断的增加,特别是2008年以来中文论文的数量占到该方面论文总数的约25%,呈现与国际同步发展的态势。依据本专集论文内容,我国典型农田长期施肥研究60%以上集中在土壤有机质和磷素的演变方面。因此,本文以土壤有机质和磷素演变特征为例论述其研究进展。

2 长期施肥土壤有机质演变与驱动力研究成为热点

合理施肥对土壤有机碳库功能及其演变过程均具有重要影响。徐明岗等研究我国41个长期定位施肥试验土壤有机质变化规律发现,近30年不施肥,土壤有机质平均下降10%左右,平衡施用氮磷钾化肥,土壤有机质能基本维持平衡甚至略有增加。

我国地域辽阔,不同区域气候、种植制度及轮作方式差异大,土壤有机质对长期施肥的响应差异也较大。近30年来单施化肥条件下,东北黑土有机质呈缓慢下降趋势,每10年下降1g/kg左右,其他区域土壤有机质处于稳定上升阶段,每10年上升1.4-2.5g/kg。长期有机无机肥配合施用及秸秆还田土壤有机质呈显著上升趋势,30年平均上升幅度西北和华北高达51%和68%,南方旱地和长江流域水田平均为24%。

我国目前集约化种植下,农田有机物料的投入仍是影响土壤有机质平衡的第一要素。大量长期试验分析,在我国五大区域均发现土壤有机质增加与有机物料投入量呈极显著正相关关系,由此获得有机物料碳的转化利用效率。我国农田有机物料碳的利用效率平均为16.3%,各区域之间差异较大,呈现为随水热梯度增加而降低的趋势;其中,西北和东北地区平均为22%-26%,明显高于华北的13%和南方旱地或水田的10%。

全球范围内,有机物料长期利用效率为14%,秸秆还田下秸秆的利用效率为12%。有机物料利用效率不仅受到气候、土壤类型与性质、微环境和管理措施的影响,而且与有机肥输入水平及土壤有机碳离其饱和点的远近程度密切相关。土壤粘粒含量越高,越有利于土壤有机碳的固持和截获,这与土壤类型及其属性所决定的土壤有机碳的主导稳定机制有关。

活性有机碳组分,例如大团聚体或粗自由态颗粒,能较敏感地反映长期施肥下土壤有机碳库的变化,长期不同培肥模式下有机物料在不同土壤有机碳组分中的利用效率也开始受到关注。

大量研究表明,长期施用有机肥显著促进土壤团聚体中碳的固存与积累。例如,Tong等认为,大团聚体碳积累对于碳输入的响应比微团聚体及矿物结合有机碳更敏感;但周萍等发现在有机碳水平高的水稻土,长期施肥后有机碳积累量与200-2000μm粗团聚体中有机碳积累量之间的关系符合抛物线方程,表明不同土壤类型及有机碳水平,团聚体对长期施肥的响应存在较大差异。

另外,土壤微生物是有机碳动态和养分有效性的主要调节者,随着分子生物学技术与手段的快速发展,有关长期施肥对土壤有机碳的稳定性影响方面,也常常通过对土壤微生物的区系、种群及功能方面的研究来实现。

3 长期施肥土壤磷素演变及其对有效磷的影响备受关注

土壤有效磷是衡量土壤供磷能力、指导磷肥合理施用和评估磷损失风险的重要指标。确保土壤有效磷水平控制在农学阈值与环境阈值之间,既可保证较高的磷肥利用率、提高作物产量还能降低水环境污染风险。实现粮食安全和环境友好双赢的磷肥合理施用必须以土壤有效磷的合理水平为前提。

300多个国家级耕地土壤监测点数据表明,我国土壤有效磷从1985年到2006年平均增加了约1mg/kg。不施用磷肥,土壤磷素连续耗竭,土壤全磷和有效磷明显下降,全磷年下降速率一般在0.01g/kg左右,有效磷年下降速率为0.25-1.69mg/kg,且土壤初始磷含量与全磷、有效磷的下降速率成正比。

施用磷肥,土壤全磷和有效磷水平维持平衡或明显上升。每季作物施磷(P)20-33kg/hm2,土壤全磷和有效磷可维持平衡或表现出明显增加,年平均上升速率因土壤类型和磷肥施用量而不同,最大每年可提高2.1mg/kg;化肥配施有机肥有助于活化土壤磷,扩大有效磷的提升空间,最高可达9.3mg/kg。

土壤有效磷的变化与土壤磷盈亏(磷肥输入量减去作物吸收磷)呈显著直线正相关关系。不同类型土壤有效磷对磷平衡的响应不同。每100kg/hm2磷盈余使得各土壤有效磷含量提高16mg/kg。每盈余磷100kg/hm2,不同类型土壤有效磷的增加量因气象因素、种植制度与土壤性质差异而不同。南方土壤PH值较低,可促进难溶性磷的溶解,这也可能是土壤累积磷向有效磷转化在重庆(4.44mg/kg)、浙江(3.28mg/kg)、湖南(2.75mg/kg)较河南(2.60mg/kg)、北京(1.60mg/kg)和新疆(1.44mg/kg)高的原因之一。

土壤有效磷的变化与其在土壤中的存在形态有很大的关系。施用化肥,土壤主要增加了无机磷的含量,施用有机肥则以增加有机磷为主。长期不施磷,土壤磷素以难利用Ca10-P、闭蓄态磷、高稳性有机磷为主[16];施用化肥,土壤磷素会以有效性较高的Ca2-P、Ca8-P、Al-P、Fe-P累积;化肥配施有机肥则显著增加活性较高的有机磷组分(活性有机磷、中活性有机磷),利于土壤有效磷的提高。

4 长期施肥与土壤质量研究展望

4.1重视土壤生物指标和土壤健康功能研究

广义土壤质量包括土壤肥力质量、环境质量和健康质量。土壤肥力质量指土壤提供植物养分和生产生物质的能力,是保证粮食生产的根本;土壤环境质量指土壤容纳、吸收和降解各种环境污染物的能力;土壤健康质量指土壤生产安全和营养成分完全优质的食品,从而影响和促进人类和动物生存的能力。

目前我国对土壤肥力质量研究的最多,对土壤环境质量关注逐渐增加,而对土壤健康质量研究甚少。2015是国际土壤年,其口号是“健康土壤带来健康生活”。土壤生物与土壤健康功能密切相关,是健康功能的良好指示,因此,今后应该加强土壤健康功能及其生物指标的研究。

土壤生物指标的研究越来越受到重视,随着分子生物学u术的发展,PCR-DGGEu术和基于16SrRNA基因的高通量测序u术,较传统微生物分析u术更能真实地反映土壤中微生物群落的复杂性和多样性,特别是土壤微生物多样性和群落结构多样性以及与碳氮循环的相互关系,是今后的重要研究方向之一。

4.2重视模拟模型及土壤质量演变趋势研究

土壤质量及其指标的变化是复杂的地球生物化学过程,受气候、植物生长、土壤性质以及人类活动等众多因素的影响。目前关于长期施肥与土壤质量关系多采用单一因素分析,对多因素及其相互作用研究较少。

现代统计分析u术和模拟模型如整合分析、R分析可揭示不同区域多因素对土壤质量的作用及其贡献大小,逐渐成为新的研究方向。基于长期试验的系列数据,采用模型模拟分析土壤质量的演变趋势受到青睐。在土壤有机碳演变趋势预测方面,起源于英国洛桑试验站的Rothc模型结构简单,参数容易获得,可较好地模拟耕层土壤有机碳的动态变化。

Century模型基于土壤结构,兼顾模拟环境因子、农业管理措施等多重影响因素,常应用于农田生态系统下土壤有机碳原始积累和人为因素影响下土壤有机碳的演变过程研究。开发和构建适用于我国复杂气候类型和多样化种植条件下的土壤有机碳预测模型,通过参数调整促进模型在生产实践中的作用,是今后的重要研究方向之一。

作者:张淑香1,2,张文菊1,2,沈仁芳3,4,徐明岗1,2,4*(1中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,耕地培肥技术国家工程实验室,北京100081;2中国植物营养与肥料学会,北京100081;3中国科学院南京土壤研究所,土壤与农业可持续发展国家重点实验室,江苏南京210008;4中国土壤学会,江苏南京210008)

中国乡村发现网转自:植物营养与肥料学报(2015年第6期)

(扫一扫,更多精彩内容!)