1 引言

建设生态文明是我国旅游产业落实科学发展观、全面建设小康社会的内在要求,更是解决当前旅游产业快速发展过程中所突现的资源环境问题、统筹人与自然和谐发展、实现旅游产业可持续发展的战略选择[1]。基于生态文明建设视角,在传统乡村旅游开发带来严重污染背景下,乡村生态旅游成为一种新型旅游形式。不少学者对省域[2]、民族地区[3]、欠发达县域[4]、边缘乡村[5]、乡村发展中的社区[6-7]等不同地域的乡村生态旅游进行研究,针对大都市区周边的生态涵养区乡村生态旅游研究成果相对较少。不少学者关注乡村生态旅游调查[8]与评价[9]、乡村生态旅游项目[10]、乡村生态旅游规划[11]、乡村生态旅游发展与新农村建设[3,12]、乡村社区生态旅游偏好[13],尤其是乡村生态旅游发展模式构建成为许多学者研究的重点[14-16]。

北京生态涵养区是大都市的生态屏障和水源保护地,也是北京乡村生态旅游的地域空间。发展乡村生态旅游成为北京城乡统筹、农民致富增收的重要途径。近年来北京乡村生态旅游产业规模越来越大,2014年北京市农业观光园1301个,总收入24.9亿元;民俗旅游实际经营户8863户,比上年增加333户;民俗旅游总收入11.3亿元,增长10.4%。随着北京乡村生态旅游的快速发展,其所带来的环境破坏、生态失衡、文化变迁等不良影响,制约着北京生态涵养区社会经济可持续发展。本文首先辨析生态文明建设与乡村生态旅游的概念内涵;其次分析北京乡村生态旅游发展现状及存在的问题;最后基于生态文明建设理念,从农旅、文旅、食旅三个方面构建北京乡村生态旅游发展模式。研究成果旨在从生态文明建设视角下有效解决北京生态涵养区乡村旅游发展与生态环境保护的矛盾,科学保护乡村生态环境与传统文化,提升北京生态涵养区乡村生态旅游产品品质与综合效益。

2 概念辨别与内涵分析

2.1 概念辨别

2.1.1 生态文明建设

生态文明以尊重和维护自然为前提,以人与人、人与自然、人与社会和谐共生为宗旨,以建立可持续的生产方式和消费方式为内涵,以引导人们走上持续、和谐的发展道路为着眼点。生态文明建设本着为当代人和后代人均衡负责的宗旨,转变生产方式、生活方式和消费模式,节约和合理利用自然资源,保护和改善自然环境,修复和建设生态系统,为国家和民族的永续生存和发展保留和创造坚实的自然物质基础。

2.1.2 乡村生态旅游

随着乡村旅游开发中出现诸多生态环境问题,一些学者提出将乡村旅游与生态旅游相互融合,其实质是将生态文明建设理论融入传统乡村旅游开发之中,形成乡村生态旅游。因此并非所有的乡村旅游均是乡村生态旅游,当前我国对其乡村生态旅游定义尚未形成统一的表述,不同学者有不同的理解,综合不同学者的观点[11,14-15],提炼出如下观点:(1)乡村生态旅游以乡村原始自然生态及人文景观为基础;(2)以乡村自然景观观光、乡村民俗文化体验等为旅游产品;(3)以满足游客休闲娱乐、观光游览、农业活动学习体验、生态教育为功能;(4)以乡村资源环境保护、农村文化传承、乡村社会经济可持续发展等为目标。综上所述,乡村生态旅游是以乡村自然景观、生态环境、民俗文化为资源基础,以可持续发展和生态文明建设为发展理论,发展乡村观光、三农体验、生态教育为一体的乡村生态旅游产品,达到乡村自然环境与社会经济可持续发展的目标。

2.2 生态文明建设与乡村生态旅游发展的关系

乡村生态旅游是生态文明建设与乡村旅游发展紧密结合的一种新型的旅游发展模式,生态文明建设与乡村生态旅游发展二者之间相辅相成,关系密切。

(1)生态文明建设是乡村生态旅游的发展基石。作为首都大都市区的生态涵养区,其服务功能以生态涵养为主,许多乡镇亟需发展替代性生计产业以满足乡村社会经济可持续发展。因此,北京乡村生态旅游发展需坚持生态保护优先,保障生态涵养区的生态服务功能,保护农村地区的资源与环境,生态文明建设通过建设乡村生态环境,为发展乡村生态旅游提供良好的生态环境空间,规范乡村生态旅游产品开发。

(2)以政府引导与市场主导相结合为乡村生态旅游的发展思路。一方面,强化政府在乡村生态旅游规划引导、产业发展政策扶持、旅游环境优化、乡村生态文明建设、发展平台搭建等方面职能;另一方面,积极发挥市场在乡村生态旅游发展过程中的主导作用,特别是在乡村生态旅游产品项目建设、乡村资源环境保护、带动社区参与、旅游服务培训等方面,市场应该发挥积极主导作用。

(3)以生态与旅游两类产业融合为乡村生态旅游的发展路径。北京生态涵养区发展乡村生态旅游应针对各村资源环境特点,确立生态或旅游主导产业,有效整合农村资源,延伸产业链,将主导产业与多种产业相互融合,推动北京生态涵养区乡村生态旅游产业体系的构建与发展,强化乡村生态旅游综合效益最大化。

(4)促进三农共荣为乡村生态旅游发展的目标。北京乡村生态旅游需要从农业、农村、农民三个方面出发,坚持“三农”共同繁荣共进,发展乡村生态旅游改善农村生态环境,优化农业结构与融合农旅产业,转变农民传统生产方式,促进农民增收致富;打破原有粗放式乡村旅游发展方式,带动北京生态涵养区农民参与旅游实现增收,促进其农业旅游增长,维系农村地区稳定发展。

3 北京乡村生态旅游现状与存在的问题

3.1 发展现状

北京乡村生态旅游已成长为年产值超过40亿元、拥有近10万从业者、1.2万多个民俗旅游接待户、100多个市级民俗旅游村、1000多个休闲农业园区、年接待超过4000万人次的都市型现代农业支柱产业,并呈现出良好的发展态势[17]。表1为2005€€2014年北京市乡村生态旅游发展状况。从表1可知,近年来北京乡村民俗旅游实际接待户数量有增有减,但整体变化幅度平稳;乡村民俗旅游总收入逐年增加,户均收入也有较大幅度的提升。同时,北京市政府和社会也加大资金投入,加强对基础设施和公共服务设施的建设,改善了村庄的旅游接待能力,为乡村生态旅游的发展提供了重要保证。当前北京乡村生态旅游正由快速成长期向成熟优化期转变,呈现以下几个特点:(1)产业投资正从资源和资本投入向资本和创意投入转变;(2)产业市场正从卖方市场向买方市场转变;(3)产业投资主体正从农民单一投资主体向农民、集体、社会多元投资主体转变;(4)产业形态正由农家乐单一形态向乡村酒店、国际驿站等多种形态转变[17]。总之,当前北京乡村生态旅游发展势头迅猛,发展乡村生态旅游成为北京城乡统筹、农民致富增收的重要途径。

3.2 存在的问题

(1)乡村生态旅游产品类型单一,同质化现象突出,产业链条短。北京郊区以民俗生态旅游与自然生态观光为主,且区域产品同质化现象突出;依托生态环境与乡村文化的优势,开发的乡愁文化、生态体验、环境教育、文化创意等乡村生态旅游产品较少;乡村生态旅游产品难以满足国际大都市旅游消费者的需求。乡村生态旅游产业以观光业态、休闲业态为主,尚未形成完整产业链,所产生的综合效益较低。

(2)乡村生态旅游社区参与组织方式落后,亟需转变,开发水平较低。当前北京乡村生态旅游以“农户+农户”,“公司+农户”等初级组织方式为主,这些组织方式参与主体较少,容易协调发展中的利益矛盾,适合乡村生态旅游发展初期采用。但是,随着乡村生态旅游发展规模的扩大,游客对体验的品质要求提高,简单的组织形式会引发多种问题,如开发管理水平低,规模无法扩大,服务质量低等,故这类组织方式已难以满足乡村生态旅游的发展。

(3)乡村生态旅游从业人员素质较低,缺乏发展专业化管理、服务与营销人才。北京乡村生态旅游的多数管理者由当地村委会干部或者村民兼任,缺乏管理经验;社区村民发展乡村生态旅游相关技能较少,服务意识较弱,难以从事高端定制式乡村旅游开发。

(4)北京乡村生态旅游缺乏高效市场营销渠道。北京各郊县对乡村生态旅游的宣传主要通过北京乡村旅游网和区县旅游政务网站,大部分乡村旅游点缺乏专门的宣传网页、微博、微信等新型个性化营销手段,影响当地旅游资源的知名度。

(5)乡村生态旅游利益相关者矛盾突显。乡村生态旅游涉及众多利益相关者,处理不善易带来各种冲突,例如政府间利益矛盾、村民与外界的矛盾、旅游企业与乡村的矛盾等。政府统筹乡村生态旅游发展,需要协调各利益机构的矛盾;社区村民与外界的矛盾体现在利益分配上,处于弱势地位的村民往往得不到可靠的利益保障,容易引发各类矛盾冲突。

(6)旅游企业过度的商业开发使得当地民俗文化失去了原真性。发展乡村民俗生态旅游可能导致外来文化入侵并潜移默化地改变着当地的生活方式,这很容易让部分村民本能地抵制外来文化的进入;社区出于对传统文化的保护,在某种程度上对旅游企业持消极态度。

此外,京郊乡村生态旅游还存在以下不足:局部地区生态失衡、环境污染等问题;乡村生态旅游休闲环境营造不足,例如,乡村道路交通系统不完善,住宿、环卫设施不达标。

4 北京乡村生态旅游发展模式构建

4.1 案例乡村选择

综合北京乡村旅游相关研究成果[18-20],结合笔者多次入村调研发现:北京乡村旅游发展过程中,加强生态文明建设,并形成多种成功发展模式,农业与旅游融合、乡村文化与旅游融合、乡村美食与旅游融合成为其中最为典型的模式之一。本文选择樱桃沟村、长城国际文化村、柳沟村分别作为乡村生态农旅模式、乡村生态文旅模式、乡村生态食旅模式的典型案例乡村进行分析,如表2所示。

4.2 乡村生态农旅模式

4.2.1 樱桃沟村概况

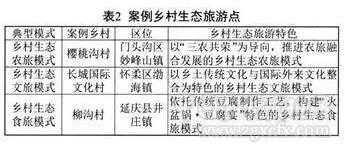

樱桃沟村依托与妙峰山良好的区位关系、客源优势以及有利的农业条件,实施一批生态农旅项目,已初步形成了农旅生态耦合产业链。樱桃沟村农旅产业融合是基于生态文明视角下,政府引导,打造以樱桃采摘为核心的休闲观光农业、宗教文化旅游、生态休闲、民俗生态旅游为一体的综合性产业,将农业、农村、农民、旅游业等相关要素融为一体,系统考虑农旅融合发展。图1为乡村生态农旅模式。

4.2.2 乡村生态农旅模式

(1)依托良好生态环境,打造具有市场吸引力的传统生态农产品。樱桃沟村具有非常适宜樱桃生长的环境本底与生态环境因素,具有300多年的樱桃种植历史,深受市场欢迎,形成较高的知名度。强化这些优势条件,推动樱桃种植与旅游发展相融合。

(2)政府积极引导农旅产业融合。自1993年政府领导种植樱桃以来,樱桃沟村依靠独特的气候条件、科学的管理方法生产出优质大樱桃。结合种植采摘樱桃,樱桃沟村发展观光农业和休闲旅游,创造独特的水上栽培方法,形成亮丽的生态景观,创造独特品牌,吸引广大游客采摘,促进农业与旅游业的融合,逐步形成乡村生态农旅模式。

(3)当地居民广泛深度参与。许多村民参与樱桃种植,目前全村樱桃种植面积大,产量高,形成数十个品种,已成为集旅游、观光、采摘、科普、休闲、度假于一体的樱桃植物博览园。樱桃沟村民借助良好的发展机遇、宜静灵秀的田园风光,积极开展民俗旅游,旅游业已逐渐成为全村的主导产业。樱桃村民积极参与民俗旅游,游客到樱桃沟村可寻访名人遗迹、采摘樱桃、观赏田园风光、垂钓名贵鲜鱼、住农家园、体验农家乐趣,使樱桃沟村成为农旅产业融合发展的典范。

(4)以寺院文化、建筑文化为资源基础,促进生态旅游与文化资源相融合。樱桃沟村仰山西隐禅寺是辽代著名皇家寺院,金元时期寺外僧塔多达800余座,为当时北京地区最大的塔林,寺院经历千载数遭难,残垣断壁、石刻、碑碣、古塔、药碾、辽砖等展示着独特丰厚的禅文化。樱桃沟村依托宗教寺院、禅文化与优良的生态环境,打造宗教礼佛、禅修体验等文化生态旅游产品。此外,樱桃沟村启动庄士敦别墅遗址景观的修缮工程,这里曾是末代废帝溥仪的英文老师庄士敦的住所,溥仪曾为别墅题写“乐静山斋”匾额,可开发乡村生态雅居。

(5)加强旅游服务设施低碳生态化建设。为推动绿色生态山村建设,樱桃沟村实施旧村改造,坚持低碳生态化理念,加强旅游服务设施建设,主要表现如下两方面:一方面,加强旅游景观设施低碳化建设,建成特色门墙、仿古长城、仿古围墙、长廊、仿古展室,为营造特色山村景观,樱桃沟村专门定做仿古灯笼,悬挂在入村街道两侧。另一方面,改善村落生态旅游基础设施,修缮进村进园的大门,修建生态公厕、小桥、踊路、游客休息场所及部分凉亭等设施,设置了造型各异的垃圾箱、小座椅和音箱,建造了绿色环保停车场。

4.3 乡村生态文旅模式

4.3.1 慕田峪国际文化村概况

长城国际文化村位于怀柔区渤海镇慕田峪长城脚下,总面积17.8 km2,涉及北沟、田仙峪、辛营、慕田峪四个村,770户,1 800余人。优越的地理位置、悠久的地域文化、优美的自然资源、丰富的物产,带来丰富的旅游资源。长城国际文化村以中国传统文化为基础,加入国际文化元素,实现中西合璧、优势互补。目前,入住长城国际文化村的国际友人80多名,涉及7个国家和地区。自2010年5月开村以来,“长城国际文化村”已接待国内外游客220万人次,比过去增长了近30%,其中外国游客增长35%,当地民俗户旅游接待收入同比增加50%以上[19]。

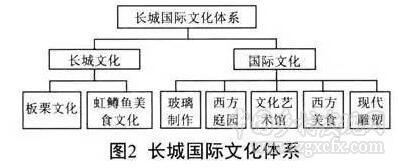

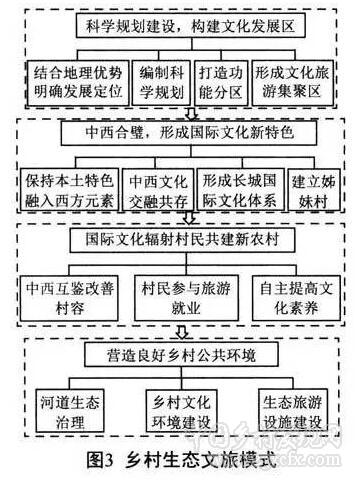

4.3.2 慕田峪乡村生态文旅模式

(1)科学编制乡村规划,合理空间布局,建设国际乡村生态文化集聚区。借助慕田峪景区优势,提出打造慕田峪长城脚下的“长城国际文化村”的设想。将环绕慕田峪长城脚下的慕田峪、辛营、北沟和田仙峪四个行政村及部分怀黄路路段有机组合起来,形成了“游在慕田峪,吃在田仙峪,住在北沟村,购物在辛营”的乡村生态旅游空间格局,慕田峪以其长城而出名,田仙峪以养殖€€品尝虹鳟鱼而闻名,北沟村以四美(生产美、生活美、环境美、人文美)被评为2010年度“北京最美的乡村”,辛营村以其地道的土特产而出名。

(2)以本土文化为基础,引入西方工艺文化,打造长城国际文化体系。国际文化村来自加拿大、法国、丹麦和意大利等9个国家,拥有22户、200多位外国人在此居住,大多从事艺术文化行业,带动了经济发展、中西文化的交流。2006年慕田峪国际文化村与美国Shelburn Fall村签订建立姊妹村协议,双方相互交流,积极探讨国际文化村的建设和发展。截至2012年,外国人改建了30余处院落,涵盖9个国家和地区的风土人情[21],这些异国文化元素与慕田峪本土文化融入村庄的建设,雄伟的慕田峪长城,秀美的京北水乡,中西合璧的新式民居,构成了“长城国际文化村”的美丽画卷。随着“长城国际文化村”建设的逐步完成,在渤海镇东部形成以长城文化、板栗文化、虹鳟鱼美食文化和国际文化等相融合的长城国际文化体系,如图2所示。

(3)坚持国际化与生态化特色,重塑传统村落,共建新农村。外国人租住慕田峪闲置房屋,依托古老建筑的特点,在不改变传统房屋结构基础上融入西方建筑风格,使原本破旧的中式老屋旧貌换新颜,极大地改善了当地的村容村貌。“洋村民”的投资有效地盘活了闲置和废弃的农村资产,带动了生态旅游消费,一方面解决了村民就业问题,另一方面很多村民靠出租房屋、办民俗接待开始富裕起来。当地居民的生活得到极大改善,很多外出打工的年轻人回村工作。在潜移默化的影响下,村民积极建设新农村,许多村民开始自觉有意识地整治自家房前屋后的小环境,努力提高个人素质,主动学习英语。村民素质教育使全村治安状况较好,形成了良好的生态新农村建设氛围。

(4)加大生态治理力度,营造良好的乡村公共环境。首先,怀柔区委、区政府加大投资力度,在“长城国际文化村”内实施河道生态治理、筑截流坝、修建河道木栈道;对污水、垃圾进行统一处理;使用太阳能等洁净环保能源。其次,提升乡村文化环境。建设文化、体育活动中心等公共服务设施,建造富有文化内涵的雕塑等,硬化街坊路,粉饰民居,加强村庄环境整治、绿化美化环境,集中供排水。再次,改善乡村生态旅游设施。建设标准化的生态旅游厕所;公园建设景观、观景亭、停车场;拓宽改造乡村旅游道路,新建山间生态游步道,统一制作安装标识牌等工程。图3为乡村生态文旅模式。

4.4 乡村生态食旅模式

4.4.1 柳沟村概况

柳沟村位于延庆县井庄镇,距县城15km,距北京城区92km,全村面积5.73km2,果园面积994.7亩;全村有402户、1120人。柳沟村坚持挖掘丰富历史文化、民俗文化、融入旅游文化的理念,依托传统豆腐制作工艺,推出“火盆锅€€豆腐宴”特色生态餐饮,深受市场欢迎,柳沟村生态食旅逐步发展起来。主要表现在:第一,增加了民俗旅游接待户。据统计,目前柳沟民俗接待户已由最初的6家发展到现在的84家,直接从事旅游的劳动力600余人,其中接待户常年雇用劳动力200人左右。第二,民俗旅游游人数与旅游收入逐年攀升。据当地旅游部门统计,柳沟村在2013年旅游接待人次达到70.1万人次,旅游收入达到4 100万元,实现质的飞跃。

4.4.2 柳沟村生态旅游发展模式

(1)主打火盆锅€€豆腐宴,打造乡村绿色美食品牌。柳沟村围绕火盆锅、酸浆豆腐等极具地方特色的绿色食材资源,开发出“火盆锅€€豆腐宴”绿色特色餐饮,不断完善并制作出“火盆锅€€豆腐宴”标准菜谱;各户通过对火盆锅的样式、菜品的种类与特色等方面的改进来提高自身对游客的吸引力。在县旅游委等部门的支持下,以“凤凰城€€火盆锅€€豆腐宴”为特色品牌,进行了商标注册,并推广使用,形成了自己的乡村生态旅游特色品牌[18]。图4为乡村生态食旅模式。

(2)成立民俗旅游协会与专业合作社,搭建组织机构与发展平台。2004年柳沟村成立井庄镇民俗旅游协会;随着柳沟村豆腐宴的发展,民俗旅游协会研发“三色豆腐”,推出“凤凰城€€火盆锅€€豆腐宴”品牌;民俗旅游协会开发并注册了乡村旅游专供酒“柳下醉”,聘请专业人员设计包装,2006年被国家轻工业协会评为优质产品,以酒文化宣传柳沟村,提升柳沟知名度[18]。2012年柳沟村成立乡村旅游专业合作社,推动村接待户的自我管理与完善,提升柳沟村民俗旅游形象。

(3)借力新农村政策,加强生态旅游服务设施建设。柳沟村利用新农村发展政策资金,从2005年起,镇村投资修建了生态停车场和星级厕所,硬化全村街巷,修建村内公路;配备保洁车,修建垃圾池,实施安全饮水工程,改造上下水,配备排水设施,解决污水处理问题;铺设草坪砖,种植花木。指导民俗接待户进行庭院接待环境、室内陈设改造,统一配备桌子、椅子、餐具,统一从业人员服装、胸牌[18]。

(4)加强专业培训,推进乡村生态旅游标准化。民俗协会先后组织各类培训百余次、万余人次参加;组织接待户外出、学习考察,通过培训和参观,接待户的接待技能和接待水平得到了提升,帮助村民实现由第一产业生产者向第三产业服务者的转变,规范服务行为。民俗旅游协会每年与民俗户签订食品安全责任书,定期对民俗户的服务进行监督检查;每年开展一次十星级民俗户评选活动,积极推进乡村生态旅游标准化建设。乡村旅游专业合作社坚持“四统一”的原则,通过“统一包装、统一接待、统一标准、统一管理”制定餐饮管理标准和规范,对民俗户做出有效管理,形成互利共赢的良好经营局面。

(5)延伸旅游产业链,鼓励村民积极参与。柳沟村提出的“三线、一园、一区、一核心”的产业发展总体思路,充分发挥现有的资源,依托乡村生态旅游带动民俗住宿、生态餐饮、生态种植、生态养殖、交通运输、个体商业等业态的发展。现有相关产业经营户80户,转移安置劳动力就业700人,有效地促进了农民增收致富。乡村生态旅游带动产业结构调整,形成以柳沟为核心,辐射带动周边村庄的链式发展。2002年柳沟村农村经济总收入859万元,农民人均劳动所得4346元。开展乡村生态旅游后,村民人均收入获得快速增长,到2011年全村经济总收入2 226.3万元,人均收入达到10 741元。乡村生态旅游在柳沟村经济收入总量中占比高达70%,成为农民增收的主要手段,农村居民生活条件也因此得到很大改善。

5 结语

如何处理乡村旅游发展与生态功能发挥是推动首都生态涵养区社会经济可持续发展的关键。北京乡村生态旅游的主要形态为:乡村民俗生态旅游、乡村休闲农业、都市现代生态农业等。本文基于生态文明建设视角,从农旅、文旅、食旅三个方面探究北京乡村生态旅游发展模式。乡村生态农旅模式融合了生态农业与生态旅游两类产业,有效保护了传统农业生产方式,带动周边农民增收致富;乡村生态文旅模式重点在于以本土文化为基础,引入西方工艺文化,打造长城国际文化体系;乡村生态食旅模式重点在于以乡土美食为基础,延伸产业链,鼓励居民参与,推进旅游标准化。研究成果将推动北京生态涵养区乡村生态旅游发展、乡村生态环境与传统文化的保护、乡村生态文明建设。

参考文献:略

作者: 北京第二外国语学院旅游管理学院 唐承财 周悦月 何玉春;中国科学院地理科学与资源研究所 唐承财 钟林生

中国乡村发现网转自: 《生态经济》2017年第04期

(扫一扫,更多精彩内容!)